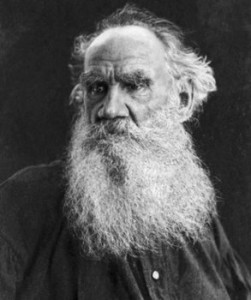

Le 18 septembre 1812, après un incendie de plus de quatre jours, Moscou n’est plus qu’un amoncellement de ruines et sa splendeur a disparu dans les flammes. De ce drame de l’histoire, particulièrement romanesque, c’est bien le génie romancier de Tolstoï qui nous en a offert la description la plus saisissante. La confrontation entre la fiction et l’histoire permet de comprendre la vision tolstoïenne de l’histoire et d’éclairer Guerre et Paix, cette œuvre homérique où le destin des hommes est marqué par la fatalité, ballotté tel un navire en perdition sur l’océan démonté de l’histoire européenne.

L’incendie de Moscou est probablement une des pages les plus frappantes du règne de Napoléon. Cet embrasement est le symbole tragique et flamboyant d’un basculement historique. En entrant dans l’ancienne capitale des tsars, Napoléon est un homme au bord du précipice qui s’apprête à chuter du haut de son rêve d’Orient lointain. Un rêve bientôt transformé en cauchemar. En effet, la destruction de Moscou, l’immensité enneigée des steppes russes et la glace de la rivière Berezina seront les causes de la mort de milliers de Français dans une funeste et mortelle retraite.

La prise de Moscou s’inscrit dans l’opposition entre Napoléon, empereur depuis 1804, et le tsar Alexandre Ier, sacré quant à lui en 1801. Dès 1805, ce souverain russe, jeune et avide de gloires militaires, décide de rejoindre une coalition aux côtés de l’Angleterre et l’Autriche afin de contester à la France sa position dominante sur le continent. Plusieurs campagnes militaires et les victoires françaises d’Austerlitz en 1805, d’Eylau et Friedland en 1807, conduisent au traité de paix franco-russe signé à Tilsit au mois de juillet de la même année. Cette paix entraîne un rapprochement entre les deux souverains, rapprochement qui ne résistera pas aux intérêts respectifs des deux puissances. Ainsi, cinq ans plus tard, la question polonaise et celle du Blocus continental créent entre les deux pays de fortes tensions qui amènent Napoléon à réunir une large coalition européenne contre la Russie. Le 22 juin 1812, une armée coalisée d’environ 600 000 hommes traverse le Niémen et entre sur le sol sacré des Tsars de Russie. De cette armée fantastique, unique jusqu’alors dans l’histoire, il ne restera presque plus rien un an plus tard.

C’est dans le cadre historique de cette rivalité franco-russe que Tolstoï inscrit son roman, pièce maîtresse de son œuvre et chef-d’œuvre immortel de la littérature mondiale. Le prince André Bolkonsky, Pierre Bezoukov, Natacha et Nicolas Rostov, sont les principaux acteurs de ce fleuve littéraire, aux multiples affluents qui alimentent sans cesse le flot d’une narration où fiction et histoire se mêlent étroitement et forment une formidable ode épique à la gloire de l’âme russe. Mais au-delà du roman, le génie russe nous offre également sa vision de l’histoire des hommes, emportés par un courant qui les submerge.

Les forces mystérieuses de l’Histoire

Ainsi pour Tolstoï, tous les acteurs de l’histoire, du plus simple au plus puissant, sont animés par des forces mystérieuses. Le simple soldat, le noble moscovite, les généraux russes Koutouzov et Barclay, les maréchaux Ney et Murat, et même les empereurs Napoléon et Alexandre, tous ne sont que des objets commandés par des forces qui les dépassent. Ce ne sont donc pas les hommes qui mènent les événements mais les événements qui mènent les hommes. Pour Tolstoï, les historiens de son temps réduisent en effet trop souvent l’histoire du monde à la marque de quelques grands hommes dont le commandement déciderait du destin de millions d’individus. Toutefois, dans la logique tolstoïenne, le chef d’État ou le commandant d’armée se trouvent toujours au cœur de multiples combinaisons d’éléments, d’intrigues, de luttes d’influences et de jeux de pouvoir qui, au final, ne leur laissent qu’une marge de manœuvre des plus limitées, rendant impossible toute forme de libre arbitre.

Pour les Russes, le drame de l’incendie de leur capitale est de la responsabilité de Français sauvages et avides de destruction, lorsque les Français, quant à eux, voient dans le gouverneur de Moscou Rostoptchine, l’âme diabolique de cette politique de la terre brûlée. Cependant, pour Tolstoï, il n’y a là que fatalité de l’histoire et il est vain de rechercher des responsables : « Moscou brûla parce qu’elle avait été placée dans les conditions où toute ville construite en bois doit brûler […]. Moscou, parce que ses habitants l’avaient quittée, devait brûler tout aussi inévitablement que doit prendre feu un tas de copeaux sur lequel pendant plusieurs jours tombent des étincelles. […] Moscou devait brûler comme doit brûler tout village, toute usine, toute maison abandonnés par leurs propriétaires et où on laisse des étrangers loger et faire leur cuisine. »

Pourtant, pour les Français, le moment de l’arrivée dans Moscou laisse présager aux troupes, durement éprouvées, le mirage d’un repos salvateur après une campagne longue, faite de fastidieuses marches à la poursuite d’un ennemi insaisissable qui ne cesse de se dérober avant d’accepter de livrer bataille à Borodino (appelée bataille de la Moskowa par les Français). Une confrontation d’une rare sauvagerie qui laisse deux armées brisées et un champ de bataille jonché de 80 000 morts ou blessés. Il s’agit du chant du cygne de l’armée française qui se pense victorieuse mais qui est pourtant déjà touchée à mort : « Comme une bête mortellement blessée qui, se vidant de son sang, lèche ses plaies. »

Quelques jours après la bataille, les Russes, incapables de poursuivre le combat, sont contraints d’abandonner leur capitale et les Français arrivent devant Moscou. Il faut alors imaginer l’émerveillement de ces soldats harassés de fatigue, les jambes lourdes des milliers de kilomètres parcourus, lorsque du haut de la crête de la Poklonnïa Gora s’offre devant eux la vue féerique de cette ville qui semble sortie d’un conte oriental avec ses tours colorées et ses coupoles dorées innombrables. Le 14 septembre, l’avant-garde française entre dans une ville désertée par une très grande partie de ses habitants. L’enthousiasme des Français est débordant, encore inconscients du sort tragique qui les attend. Parmi les premiers officiers à être entrés dans la ville, le comte de Ségur, décrit ainsi ce moment : « Chacun alors presse sa marche ; on accourt en désordre, et l’armée entière, battant des mains, répète avec transport : « Moscou, Moscou ! » comme les marins crient «Terre, terre ! »… à la fin d’une longue et pénible navigation. »

Moscou en flammes

Cette entrée dans Moscou marque cependant la fin de toute forme de discipline et la dislocation de l’armée française : « C’était une armée à bout de forces mais encore combative et redoutable. Pourtant ce ne fut une armée que jusqu’au moment où les soldats se dispersèrent dans les maisons. Dès que les hommes commencèrent à se répandre dans ces riches maisons vides, cette armée disparut pour toujours. » Une fois dans la ville, les hommes se livrent à une furie de pillages sans limites contre laquelle les cadres de l’armée ne peuvent rien. Désormais livrée à l’anarchie, la ville, essentiellement construite en bois, ne tarde pas à s’embraser. Un incendie dont les historiens s’accordent aujourd’hui à attribuer la responsabilité au comte Rospotchine, gouverneur de Moscou. Ainsi, ce dernier aurait commandité à de nombreux hommes de main de multiplier les foyers d’incendie. Le feu s’étend rapidement malgré les efforts des Français pour contenir les flammes. Bientôt, Moscou n’est plus qu’un brasier, le Kremlin lui-même se trouve menacé contraignant Napoléon à quitter la ville dans la précipitation.

La cité brûle pendant près de quatre jours et les soldats, vestiges vivants de l’armée française, comprennent enfin dans ses ruines fumantes que Moscou n’était qu’un mirage, le mirage d’une victoire qu’ils ne peuvent plus atteindre… Face à une Russie qui refuse la défaite et la signature d’une paix honteuse, Napoléon se voit obligé d’ordonner la retraite. Elle va finir d’achever l’aigle blessé dans la neige des steppes. Cette défaite sera définitive deux ans plus tard quand l’empereur Alexandre entrera dans Paris, lui aussi en vainqueur, obligeant Napoléon à l’abdication en 1814.

Pour Tolstoï, c’est un mouvement fondamental de l’histoire de ce début du XIXème siècle. Un mouvement de balancier qui pousse l’Occident vers l’Orient puis l’Orient vers l’Occident. Ce mouvement de l’histoire n’est pas la marque de la volonté d’un homme, de son génie ou du hasard, deux éléments que les hommes mentionnent et mettent en exergue trop souvent pour expliquer l’histoire. Il s’agit de l’expression même du sens profond de l’histoire, comme deux plaques tectoniques qui font trembler la terre lors de leur friction. Sur ces plaques s’agitent les hommes, mais leurs actions sont insignifiantes au regard des mouvements des masses telluriques qui sous-tendent la marche de l’humanité.