Dix ans après Match Point, Woody Allen reprend dans L’Homme irrationnel son étude des liens entre chance et morale. Le film, passant du tableau innocent d’un milieu universitaire américain au véritable thriller, interroge le sens de la vie et illustre une question morale déjà vu chez Zola.

[L’article dévoile certains éléments de l’intrigue]

L’Homme irrationnel met en scène Abe Lucas, un professeur de philosophie sombre et désabusé ayant perdu tout intérêt pour l’existence. Muté dans une université du Rhode Island, il dispense sans conviction ses cours sur, entre autres, l’éthique kantienne, et entretient difficilement un semblant de vie sociale – et amoureuse – avec son nouvel entourage lettré. Il se lie d’amitié avec une étudiante, Jill Pollard, attirée par son désespoir et sa nonchalance, et à qui il confie son spleen. Le vide existentiel du protagoniste, et ce qui en découle – ses difficultés à écrire, son manque d’inspiration, sa misanthropie – constituent le fil rouge de la première partie du film, qui semble à ce stade n’être qu’une comédie de mœurs où l’œil narquois du réalisateur s’emploie à analyser la bonne société américaine

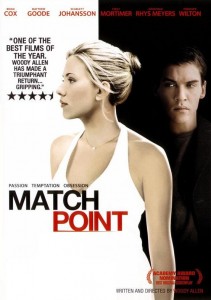

Le film bascule dans la noirceur quand Abe Lucas et son étudiante, devenue amante, surprennent une injustice et imaginent la mort de son auteur comme moyen d’aider la victime, rencontrée par hasard. S’ensuit un déroulement très proche de celui à l’œuvre dans Match Point (2005), autre thriller de Woody Allen, où le réalisateur met en marche une mécanique implacable menant au dénouement du film. Abe Lucas, exalté par l’idée d’accomplir ce qu’il considère comme une bonne action en aidant cette femme, envisage sérieusement de fomenter le crime parfait contre le notable véreux à l’origine du malheur de l’inconnue. Il s’installe alors avec bonheur dans un paradoxe immoral par lequel il renoue avec sa vie en supprimant celle d’un autre.

Le film, par ce virage narratif, se déroulera désormais en trois temps : l’exaltation subite et déroutante suscitée par l’idée du meurtre, les conséquences de l’acte sur les relations entre les personnages, et le dénouement comme apogée de l’engrenage. La deuxième partie du film épouse alors un triptyque narratif déjà exploré par Émile Zola dans Thérèse Raquin, roman précurseur du naturalisme publié en 1867, qui préfigura le cycle des Rougon-Macquart. Dans ce roman, l’héroïne éponyme, coincée dans un mariage décevant, s’entiche de Laurent, un ami de la famille qui, souhaitant lever l’obstacle qui s’oppose à cet amour – le mari –, met en place et exécute un plan visant à faire disparaître ce dernier.

Dans les deux œuvres, le crime semble rovoqué par les circonstances, justifié aux yeux de son auteur par l’objectif louable qu’il poursuit : la possibilité d’un amour chez Zola, le rétablissement de la justice chez Allen. Or, c’est dans les deux cas la question morale qui finira pourtant par séparer les protagonistes : Thérèse et Laurent sont rongés par la culpabilité et en viennent à ne plus se supporter, alors que Jill et Abe divergent sur le plan moral, l’une déplorant la mort d’un homme, l’autre – spécialiste de Kant – se félicitant d’un acte dicté à ses yeux par l’impératif catégorique de la justice.

Raison, morale et chance en question

Dans les deux cas, on retrouve un schéma similaire où la préparation et la réalisation du crime, point d’orgue du récit, sont portées par une narration cadencée qui ressert graduellement le champ de l’intrigue, accompagnant chaque étape du forfait, chaque stade dans le cheminement intellectuel du héros. Les protagonistes sont pris de plein gré dans l’engrenage irrésistible de leur projet. La force du dénouement, chez Zola comme chez Allen, réside dans l’importance du hasard et de la chance dans le passage ou la séquence phare de l’œuvre. À l’image de la balle de tennis qui vacille sur le filet, allégorie de la chance dans Match Point, c’est la part d’aléa dans la réalisation du crime qui tient le lecteur ou le spectateur en haleine. Le dénouement du récit repose sur la façon dont le hasard déterminera du succès ou de l’échec du crime parfait, donc de la chance du héros.

De même, la question de la moralité dans les deux cas est posée en termes kantiens, ressortant de la dichotomie entre ce qui peut être fait et ce qui doit être fait, entre raison pure ou théorique d’une part, et raison pratique d’autre part. L’Homme irrationnel de Woody Allen est un professeur de philo qui, animé par de bonnes intentions, entreprend un meurtre dont il perçoit par ailleurs la réalisation comme un moyen de combler son vide existentiel, une façon de se rendre utile et d’améliorer son estime de soi. Le crime est la porte de sortie de sa torpeur. L’acte autour duquel tourne le récit porte donc une double dimension : celle de l’altruisme et l’égoïsme, intimement liés chez Abe comme chez Laurent, dans Thérèse Raquin ; celui-ci, motivé par l’amour, agit tant à son bénéfice qu’à celui de Thérèse. Les deux œuvres interrogent donc à leur façon une sorte d’« hybris bienveillante » par laquelle l’Homme, faisant fi de toute limite morale ou rationnelle, serait tenté d’arguer des meilleurs intentions pour accéder à ses moindres volontés, en justifiant jusqu’à ses aspirations les plus déraisonnables, et immorales.

C’est certainement là que réside l’intérêt du dernier film de Woody Allen : il soulève, sous ses aspects innocents de fable caustique dont le réalisateur new-yorkais décline chaque année une version différente, la question de la limite et du surmoi. Une question fondamentale de notre époque, tant l’aspiration de l’Homme moderne à l’affranchissement total – des idées, des croyances, des traditions – semble forte. Tel une fable, le film se conclue sur une moralité toute en ironie qui laisse poindre une critique bienvenue de l’individu sans recul sur lui-même et ses actes. Le sujet et la structure du film permettent également d’apprécier, par analogie, l’exceptionnelle et précoce acuité littéraire du jeune Émile Zola qui, dans la préface de Thérèse Raquin, expliquait son projet romanesque: étudier l’abrutissement (au sens littéral du terme) de « personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre ». Un siècle et demi plus tard, la dialectique entre liberté et raison est toujours, et plus que jamais, d’actualité.