L’on ancre souvent la question de Dieu dans la perspective d’une « vie après la mort ». Mais il ne faudrait pas oublier que l’exigence d’une vie transcendante s’incarne et vise d’abord et surtout la vie en tant que telle. C’est ce qu’exprime Jésus dans ces simples mots : « Fais cela, et tu vivras. » (Luc 10:28) L’Évangile, par-delà la personnalité rebelle du Christ, nous guide-t-il vers autre chose que l’amor fati nietzschéen ?

Nietzsche a trompé le monde, et le monde s’est trompé sur Nietzsche. L’auteur du Gai Savoir annonçait la « mort de Dieu », là où la vie collective et individuelle de l’homme moderne ne se fondait ni ne s’identifiait déjà plus à un principe transcendant. Dans ce monde humain, desséché et désenchanté, une seule attitude ne pouvait que triompher, celle, nihiliste, de « l’homme qui juge que le monde tel qu’il est ne devrait pas être, et que le monde tel qu’il devrait être n’existe pas. » (Fragments posthumes). Or, on pense souvent à tort qu’être nietzschéen, c’est adhérer aux écrits de Nietzsche. Mais ce serait oublier que sa philosophie est celle d’une pensée-contre. La pensée de Nietzsche est sans contexte une pensée de l’aporie, dans laquelle tout authentique nietzschéen est appelé à bâtir son intuition du vrai. Or, la doctrine nietzschéenne du surhomme est précisément une aporie.

Contre ce qu’il nomme le nihilisme « réactif », Nietzsche oppose en effet un nihilisme « héroïque », qui évacue en apparence toute transcendance : la mort de Dieu est pour lui une bonne nouvelle. Il s’agit de comprendre que l’absence de sens de la vie n’est pas ce qui la condamne, mais au contraire ce qui la justifie. Car la vie se justifie par ce qu’elle est : quelque chose, plutôt que rien. Elle constitue l’être, et l’être vaut mieux que le néant. Il s’ensuit que le nihilisme biologique s’accomplit comme sentiment dionysiaque de la vie. Les aspects jusque-là dénigrés de la vie, à savoir la souffrance, la cruauté, le mal, le mensonge sont par là même rétablis. Ils ont une nécessité qui est celle du réel et, comme tels, il faut les vouloir.

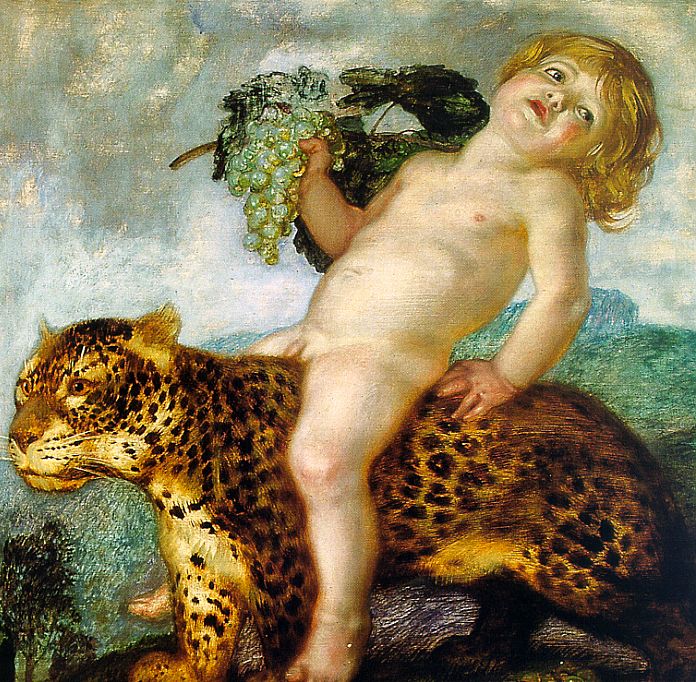

Précisément : Nietzsche réhabilite le mensonge au cœur de sa pensée du Surhomme. Il identifie le surhomme à une divinité, Dionysos, qu’il définit comme un dieu satanique « venu pour piper les consciences ». Nietzsche est venu tromper le monde afin qu’à son tour, si ce monde-là était authentiquement nietzschéen, trompe la tromperie elle-même en pensant contre. Penser contre Nietzsche, c’est penser en Nietzsche : c’est interroger ce « Oui à la vie », oui innocent et affirmant la vie comme un jeu, que le philosophe défend. L’amour de la terre et du destin, l’amor fati, est selon lui ce à quoi doit aspirer le surhomme : là où le nihiliste se résigne à l’absence de sens, le surhomme, qui est la figure du nihiliste héroïque, profite quant à lui de ce vide existentiel pour en faire le lieu indéterminé, ouvert, d’une puissante création de sens propre, par le biais de l’art. Ainsi Nietzsche en vient-il à définir ainsi le paganisme : « Sont païens, écrit Nietzsche, tous ceux qui disent oui à la vie, pour qui ‘Dieu’ est le mot qui désigne le grand Oui à toutes choses. »

Le soi, condition de possibilité du surhomme

C’est là que nous rencontrons l’aporie fondamentale du surhomme nietzschéen : ce surhomme ne peut prétendre aspirer à suivre sa « conscience de plus grand que soi », constitutive du préfixe « sur- », et à laquelle Nietzsche associe la divinité Dionysos, et prétendre en même temps être la mesure égotique de sa propre création de sens. La pure immanence ne saurait qu’être servile. Or, Nietzsche défend un « oui » à la vie non pas servile, mais démiurgique : c’est un « oui » créateur, dirigé et directeur. C’est un « oui » qui s’enracine dans un projet libre et qui, loin des apparences, suppose en vérité un retour transfigurant du divin en l’homme. En effet, Nietzsche combat le Dieu moral, celui du ressentiment, qui se pose comme extériorité coercitive et réprime en l’homme son pouvoir créateur… Mais cette mort du Dieu moral, observée et fêtée par le philosophe allemand, n’en reste pas moins la condition de possibilité de la vie d’un nouveau Dieu, un Dieu par-delà le bien et le mal : Dionysos.

La motivation et le paradigme du surhomme sont donc divins, quoiqu’en dise en apparence le philosophe « venu pour piper les consciences » : car Dieu seul est, par sa nature, l’objet suprême permettant de qualifier et justifier en son horizon propre cette aspiration illimitée à la création indéfinie de sens et de vie, à l’image de la Volonté infinie de Dieu. Par ailleurs, c’est précisément en cette unité divine que se trouvent recoupés, résumés et justifiés les différents concepts synthétiques (métaphysiques ?) qui fondent l’archéologie inspiratrice de la doctrine nietzschéenne : « la » vie, « le » monde, « le » réel. Tous les écrits de Nietzsche hostiles au christianisme sont donc en réalité bien plus chrétiens qu’il n’y paraît. Ce n’est pas contre la doctrine du Christ que Nietzsche nous invite à nous insurger, mais contre ses dépravations, tous les manquements faits à l’exigence des plus hautes : celle de la vie de Jésus, constitutive d’une authentique théologie de la volonté. Rappelons à ce propos le sens fondamental du mot « péché », dérivé du mot grec hamartia, qui signifie exactement « manquer la cible », et que les Pères du désert traduiront comme l’« oubli de l’Être ». Être chrétien, c’est maintenir un effort de la volonté constamment tendue vers l’Être.

En effet, la « mort » politique de Dieu peut apparaître, dans la perspective de l’anarchisme chrétien actualisé par Léon Tolstoï ou Jacques Ellul, conformément d’ailleurs au christianisme primitif, comme le moyen d’une renaissance, d’une résurrection transfigurante du religieux dans la sphère extra-politique de l’initiation et de la mystique. Les ruines du théologico-politique dans la modernité peuvent stimuler, aussi paradoxalement que cela puisse l’être en apparence, une revivification de la foi en Dieu, sa réappropriation volontaire par l’Église elle-même indépendamment du politique. Ainsi, le surhomme nietzschéen trouve en fait sa pleine illustration dans l’authentique chrétien : le Dieu « par-delà le bien et le mal », que revendique Nietzsche, est précisément associable au Dieu de la Croix. Tous les mystiques, et ici, chrétiens, ont toujours défendu en premier lieu la réalité du Dieu métaphysique, ce « Dieu au-delà de Dieu » cher à Maître Eckhart.

« Je prie Dieu de me libérer de Dieu »

La Croix, dans les ésotérismes chrétien, islamique, et mêmes orientaux et amérindiens, est le symbole traditionnel de l’union des complémentaires et de la résolution des contraires : le centre de la croix concilie et résout les directions opposées, verticales et horizontales, transposables à l’immanence et la transcendance, au bien et au mal. Centre auquel s’identifie Jésus-Christ, qui est monté sur la Croix, et qui correspond, en islam, à la notion de « station divine » ou encore à la notion extrême orientale de l’Invariable Milieu (Tchoung-young)[1]. Le Dieu métaphysique est effectivement absolu, infini, donc au-delà de la morale, car le bien et le mal se trouvent être non point deux absolus opposés l’un à l’autre (l’infini ne pouvant par définition être limité par un autre infini) mais deux réalités pour soi relatives simplement à l’existence individuelle et contingente.

Ainsi le surhomme prend, en la personne de Jésus-Christ, élevé à l’état suprême de l’individuation, une majuscule. Par ailleurs, ce même Zarathoustra qui sous la plume de Nietzsche écrit « Je vous enseigne l’ami et son cœur débordant. Que l’ami vous soit une fête de la terre et le pressentiment du Surhomme », ne se trouve-t-il pas réconcilié avec la Vérité elle-même en Jésus-Christ lorsque celui-ci dit : «Je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon père » ? Ainsi pouvons-nous observer, dans la perspective d’un « héroïsme de la croix », cette prière qu’adressait le théologien catholique mystique Maître Eckhart : « Je prie Dieu de me libérer de Dieu. » La liberté est en effet ce qui entrave la volonté ; or ce qui entrave la volonté est toujours un obstacle extérieur.

Pour acquérir la pleine liberté, l’homme doit faire l’expérience de sa pleine intériorité, se tenir dans l’invariable milieu de sa citadelle intérieure et s’extraire pleinement de sa condition de créature : ainsi ne pose-t-il plus Dieu comme objet extérieur sujet à dévotion, mais s’y identifie comme sujet métaphysique et ce faisant, se libère de Dieu en Dieu. Pour conquérir sa citadelle intérieure, l’homme doit se battre contre son premier adversaire : lui-même, son ego. L’homme fait ainsi l’expérience de son propre néant, de son propre nihil, en tant que créature, face à l’infini divin. Ayant observé, debout au milieu des ruines, la relativité du monde, il découvre, imperturbable dans les ténèbres, l’unique réalité en soi : celle de l’Être absolu et inconditionné, Dieu. La vie se présente alors sous son autre visage : le visage de la Vérité. Le ressuscité, c’est d’abord celui qui est mort à soi-même pour vivre dans l’éveil conscient et libre du soi.

La remise en cause de la limite se fait ainsi loin du surhomme prométhéen, qui se construit sur la négation, toute réactive, de la limite. Au contraire, dans la perspective christique et initiatique, cette remise en cause se fait sous le mode de la sublimation dialectique associable à l’Aufhebung hégélien, consistant en une « conservation du dépassé ». Prendre conscience de son néant, aspirer à la pauvreté volontaire, « faire le vide » de toutes les attaches aux créatures pour mieux les recevoir et se recevoir pleinement comme on viderait un vase de toute l’ivraie qu’il contenait pour la remplacer par le bon grain. Telle est la mission du surhomme christique. Rien n’est grave, tout est précieux. La mort de Dieu le Fils comme créature, fait donc place à la Vie du Fils uni au Père : ainsi le Surhomme authentique est-il appelé à se réapproprier le scandale de la résurrection car, pour reprendre une maxime du Cantique des cantiques, « l’amour est fort comme la mort ».

De Dionysos comme préfiguration du Christ

La proximité entre le surhomme nietzschéen et dionysiaque et le surhomme christique, qui est à proprement parler le chrétien accompli, s’observe au niveau du mythe et du rite. En effet, ce que les cosmogonies orphiques postulent comme étant une unité originelle, d’abord brisée, ensuite virtuellement restaurée sous le règne de Dionysos, correspond pleinement au thème chrétien de la Rédemption, restauration en Jésus-Christ de l’état édénique que les fidèles actualisent quotidiennement dans l’eucharistie, à l’image de la « théophagie » pratiquée par les initiés aux rites dionysiaques. Eucharistie en laquelle on retrouve par ailleurs une place très importante dévolue au vin, boisson dionysiaque par excellence.

Plus encore, dans les Évangiles canoniques et apocryphes de Philippe, Thomas et Marie, érotisme et initiation se croisent très clairement à propos du récit de la rencontre et de la relation, sensuelle, qu’entretiennent Jésus et Marie Madeleine. Le lecteur et disciple de Jésus y découvre que la chair peut être, jusque dans ses expressions érotiques, un moyen pour s’initier aux grands mystères de la vérité métaphysique. Dans la perspective initiatique, nous sommes donc loin de l’inhibition du « oui à la vie » que Nietzsche prétend pointer dans le christianisme : il s’agit bien d’un « oui » à la vie, mais orienté, dirigé en vue de la délivrance à laquelle peuvent prétendre seuls ceux qui agencent leur vie héroïquement. La prétention du christianisme à l’universalité ne doit donc, en toute cohérence, non pas s’opposer au paganisme, mais le faire sien, conformément aux desseins fixés par les chrétiens primitifs. Mieux, c’est une véritable théologie du désir que nous retrouvons, en particulier chez Grégoire de Nysse (La vie de Moïse). Ce théologien mystique associe en effet la recherche de Dieu à un désir insatiable et permanent, qui jamais ne trouve son terme car il porte sur l’objet infini qui est Dieu : ainsi « c’est en cela que consiste la véritable vision de Dieu, dans le fait que celui qui lève les yeux vers Lui ne cesse jamais de le désirer ». D’où l’exigeant effort de la volonté, qui appelle sans cesse à être actualisé dans cet indéfini enthousiasme au sens propre. Tous les grands récits des femmes mystiques, de sainte Thérèse d’Avila à Marie-Madeleine, confirment cette place hautement importante de l’extase érotique dans le désir de Dieu.

Finalement, intégré dans une perspective spirituelle, le corps cesse d’être « pauvreté » pour devenir support de la divinisation de l’homme. Ainsi le surhomme authentique, qui transcende à proprement parler son existence, est celui qui s’initie à la réalisation métaphysique de l’identification du sujet à Dieu, qui cesse d’être extériorité représentée pour être intériorité vécue. Cette chair renfermée dans l’immanence aveugle de l’instinct se trouve alors dirigée, sensée et justifiée, dans l’ampleur consciente de l’homme vers le Tout-Puissant. Dieu, en tant qu’Être infini, se présente ainsi comme le seul authentique horizon d’un « Oui » totalisant à la vie et au destin. Dans l’héroïsme de la croix, mystique et initiatique, naît ainsi le grand Oui à la vie libre, lumineuse et éternelle. Car comme l’enseignait si bien Maître Eckhart: « On m’interroge sur ce qui brûle dans l’enfer. Les docteurs me disent : – c’est la volonté propre. Mais moi je réponds : – c’est le Non qui brûle dans l’enfer. » Tel est donc l’amor fati du chrétien : « Prends ta croix, chéris-la, et marche. »

[1] Voir René Guénon, Le symbolisme de la croix, chap. VI et VII.