La figure du surhomme hante encore aujourd’hui l’imaginaire européen. Les travaux très sérieux sur le transhumanisme – la théorie de l’homme augmenté – n’en sont-ils pas une nouvelle expression ? Améliorer l’intelligence, les capacités physiques et même l’espérance de vie semble être à portée des sciences contemporaines. Mais de quand date ce refus de la limite, de l’infirmité essentielle de l’homme ? Si Nietzsche voyait déjà en Calliclès, personnage du Gorgias de Platon, le premier surhomme, ce sont les « Temps modernes » qui ont produit les notions nécessaires à son élaboration conceptuelle.

[Cet article est paru initialement dans le numéro 45 de la revue Krisis]

Plusieurs principes philosophiques liés à l’avènement de la modernité ont permis la naissance de l’idéal surhumain : l’individualisme, le rationalisme et l’athéisme. Tous trois étant intimement liés. L’individualisme d’abord, entendu comme volonté subjective, trouve sa source, entre autres, dans Les Essais de Montaigne et dans la formulation du cogito par Descartes dans le Discours de la méthode. Pour la première fois, les hommes vont se penser comme la cause première de leurs actions et non plus comme subordonnés à une entité qui les dépasse. Pour le christianisme, l’homme naît esclave du péché et trouve son salut dans l’amour de Dieu. La liberté de l’homme réside dans l’âme transcendante que Dieu a placé en lui et qui doit survivre après la mort physique. De même, pour les anciens Grecs, l’homme est un citoyen libre dans la cité mais ce sont les dieux qui sont chargés d’écrire son destin. Pour eux, la liberté (eleutheria) est avant tout comprise comme une liberté politique. Une différence essentielle avec les modernes pour qui l’individualisme permet à l’homme de trouver en lui-même la source de sa liberté.

Dans le cadre religieux, l’individualisme renvoie à la pratique du libre examen encouragée par la Réforme protestante. L’enseignement du dogme n’est plus dispensé par l’autorité ecclésiastique, chacun peut avoir accès aux textes sacrés et se faire son opinion. Pour le penseur réactionnaire Joseph de Maistre, le protestantisme contient en germe l’esprit d’anarchie qui aboutira deux siècles plus tard à la Révolution française et à ses « philosophismes ». Pour Maistre le protestantisme met en péril les piliers de la monarchie que sont la foi et l’autorité car il privilégie « la raison individuelle contre la raison générale ». À ses yeux, la pratique du libre examen incite à tout remettre en cause, à douter de tous les principes qui permettent à une société de fonctionner normalement : « Le protestantisme […] soumet toutes les vérités au droit d’examiner […] il s’ensuit que l’homme ou le corps qui examine et rejette une opinion religieuse ne peut, sans une contradiction grossière, condamner l’homme ou le corps qui en examinerait ou en rejetterait d’autres. Donc, tous les dogmes seront examinés et, par une conséquence infaillible, rejetés, plus tôt ou plus tard. » Pour l’auteur des Considérations sur la France, les Lumières font du rationalisme une nouvelle foi et contribuent à forger l’idée que l’homme doit se comprendre comme sa propre mesure et s’émanciper des préjugés religieux : croyance en l’immortalité de l’âme, au péché originel, au récit de la création, à l’idée d’une toute-puissance divine…

Le surhomme n’est pas possible sans l’idée de la mort de Dieu

Cette nouvelle conception de l’homme – qui postule la capacité pour lui d’écrire son propre destin par delà la souillure morale du péché originel – aboutit à l’essor du rationalisme. Grâce à sa volonté et à sa raison, l’homme peut accomplir tout ce qu’il souhaite et repousser les limites de la connaissance. Le fameux adage « Quand on veut, on peut » est par excellence un adage moderne. La volonté devient l’outil qui va permettre à l’homme de plier le monde à ses représentations et, par conséquent, de s’arracher à tout ce qui traditionnellement le précède : la Nature pour la soumettre, Dieu pour s’y substituer. Cette révolution philosophique marque l’avènement du « règne de l’homme », pour reprendre le mot de Rémi Brague.

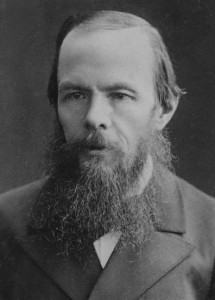

L’homme peut dès lors se focaliser sur son destin immanent et abandonner la dimension transcendante de son existence. Pour Nietzsche, deux millénaires de métaphysiques nous ont éloignés du sens profond de notre nature. C’est à partir de ce dépouillement, de cette « libération » – qui est en fait une réduction à l’unidimensionnalité de l’existence – que va naître l’idée de surhomme. Si l’homme n’a plus à craindre le châtiment de Dieu alors il n’a plus besoin de respecter les impératifs moraux. C’est la naissance de l’athéisme. « Si Dieu n’existe pas, tout est permis », écrit Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. L’athéisme, puisqu’il abolit la crainte du châtiment et s’en remet seulement à la justice des hommes, met dans le même temps tout le système des valeurs en péril. Le surhomme n’est pas possible sans l’idée de la mort de Dieu. Il profite de cette vacance pour séduire notre esprit qui ne peut se passer de transcendance.

La littérature du XIXe siècle est traversée par cette idée. Le professeur Henri Faust dans l’ouvrage éponyme de Goethe, Raskolnikov et Stavroguine chez Dostoïevski, le capitaine Achab dans Moby Dick de Meville sont tous des figures du surhomme. Chacun à sa manière pense son action comme un défi lancé à la transcendance, ou plutôt, à l’absence de transcendance. Chacun à sa manière refuse d’accepter la finitude qui caractérise son existence. Faust, qui a épuisé l’usage de la raison, est frustré de ne pas comprendre les mystères de l’univers : « Philosophie, hélas ! jurisprudence, médecine, et toi aussi, triste théologie !… je vous ai donc étudiées à fond avec ardeur et patience : et maintenant me voici là, pauvre fou, tout aussi sage que devant. Je m’intitule, il est vrai, maître, docteur, et, depuis dix ans, je promène çà et là mes élèves par le nez. – Et je vois bien que nous ne pouvons rien connaître !… Voilà ce qui me brûle le sang ! » Raskolnikov estime qu’il peut outrepasser le carcan de la morale conventionnelle pour être un Napoléon. De même, Stavroguine qui incarne une forme absolue de nihilisme raconte : « C’est à ce moment, tandis que je buvais du thé et bavardais avec ma bande, que je pus me rendre compte très nettement, pour la première fois de ma vie, que je ne comprenais pas et ne sentais pas le Bien et le Mal ; que non seulement j’en avais perdu le sentiment, mais que le Bien et le Mal, en soi, n’existaient pas (cela m’était fort agréable), n’étaient que des préjugés, que je pouvais certainement me libérer de tout préjugé, mais que si j’atteignais cette liberté, j’étais perdu. » Achab, quant à lui, ce « grand impie divin », ne supporte pas qu’un autre être que lui règne sur les océans.

L’homme qui se divinise anéantit Dieu et l’homme

Si le surhomme naît de la mort de Dieu, il prouve par l’absurde que l’homme ne peut se passer de lui. En effet, l’intensification de l’existence que le surhomme appelle de ses vœux aboutit, en dernière instance, à la divinisation de l’homme. Dieu s’étant absenté, l’homme tente de prendre sa place. Face à cette absence supposée de Dieu, deux attitudes sont possibles : celle de Nietzsche et celle de Dostoïevski. Le premier voit dans l’avènement du surhomme l’occasion de fonder de nouvelles valeurs sur les décombres des anciennes, le second estime que le surhomme n’est que le masque séduisant du nihilisme et que l’homme ne peut survivre à la mort de Dieu. En russe, le mot surhomme « Homme-Dieu » se comprend directement en opposition au Christ, le « Dieu-Homme ».

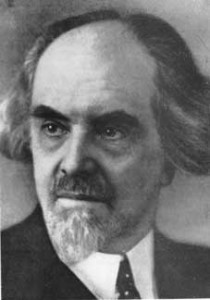

Pour l’auteur des Démons, l’homme qui se divinise anéantit Dieu et, dans le même temps, anéantit l’homme. Pour Berdiaev, grand lecteur de Dostoïevski et de Nietzsche, « l’idée de Dieu est la seule idée surhumaine qui ne détruise pas l’homme […] Dieu se révèle à travers son Fils. Ce Fils, c’est le Dieu parfait et l’homme parfait, le Dieu-Homme en la perfection duquel le divin et l’humain s’unissent ». En effet, l’homme dostoïevskien n’est pas possible sans Dieu. À Stavroguine et Raskolnikov s’opposent, chez l’écrivain, des personnages positifs qui sont des allégories du Christ ou, plus modestement, de la sainteté : Aliocha dans Les Frères Karamazov ou Le Prince Mychkine dans L’Idiot. Le seul moyen d’échapper au nihilisme qui conduit à la tentation du surhomme consiste donc à réactiver la grandeur de l’idée de Dieu.

Chez Nietzsche, l’analyse est évidemment toute différente. L’auteur de Par-delà bien et mal pense au contraire qu’il faut se débarrasser de l’idée de Dieu pour réévaluer l’idée de l’homme. Pour Zarathoustra, « l’homme est quelque chose qui doit être surmonté », c’est « un pont et non une fin ». L’homme doit devenir Dieu, être à son tour créateur, créateur de lui-même sous le signe de Dionysos. Les deux psychologues des profondeurs s’opposent donc radicalement sur cette question. « Ils ont vu se scinder en deux le chemin qui part de l’homme, une voie allant au Dieu-Homme, c’est-à-dire au Christ, l’autre à la déification de l’homme en dieu, au Surhomme », écrit Berdiaev.

D’un côté, la pensée traditionnelle de Dostoïevski qui considère le destin de l’homme comme indissociable de celui de Dieu, qui lie la dignité morale du premier à la foi dans le second, de l’autre, la pensée prométhéenne de Nietzsche, aboutissement orgueilleux de l’humanisme européen, qui voit dans l’idée de Dieu une limite qu’il faut surmonter pour permettre l’avènement d’un homme nouveau, affranchi des conventions morales héritées du christianisme. « Sur la tombe de ces deux grandes Idées – Dieu et l’homme, – se lève l’image d’un monstre, l’image de l’homme qui veut être Dieu, du Surhomme en marche, de l’Antéchrist. Il n’y a, chez Nietzsche, ni Dieu ni homme, mais seulement ce Surhomme inconnu. Dieu et l’homme existent au contraire chez Dostoïevski. Ni Dieu ne dévore l’homme, ni l’homme ne disparaît en Dieu : il reste lui-même jusqu’à la fin et pour la consommation des siècles », souligne Berdiaev.