Antigone a déserté. La question de la dignité de nos morts ne se pose plus dans les mêmes termes depuis que le matérialisme et l’hygiénisme, comme une superstition des modernes, ont triomphé.

Qu’importe la vue du visage crispé de celui dont la mort a été violente. Qu’importe la vue de ses yeux froids, qui semblent encore dire quelque chose de ce qu’il a été, puisque nous ne croyons plus à l’âme. Le cadavre aujourd’hui est une carcasse inutile et encombrante, dérangeante, dont on se débarrasse sans trop de forme. Celui qui a trépassé n’est radicalement, littéralement plus des nôtres. Car « il n’est plus », il n’est plus rien. Son mépris, dans l’indifférence gênée des proches ou dans la barbarie objective des pratiques scientifiques dont il fait l’objet, est un révélateur de la rupture consommée avec une tradition qui, peut-être, rendait la mort acceptable aux vivants.

La négation de l’humanité du cadavre

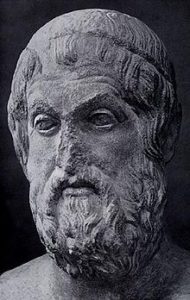

On connaît l’interdit moral, sinon religieux, qui protégeait traditionnellement le cadavre humain de traitements dégradants, et notamment de la dissection. Parce que le corps est Temple de l’Esprit en chrétienté, réalité persistante de la personne humaine même lorsque l’âme l’a quitté, il est très légitimement sacré chez qui se prétend civilisé et, à ce titre, entouré d’un rituel jusqu’à la disparition totale de sa réalité physique. Antigone, déjà, se battait pour le respect de la dignité de Polynice, qu’elle voulait inhumer « afin de lui assurer auprès des morts un accueil honorable ».

Comme on ne détruit pas des églises sans les avoir désacralisées solennellement, on ne devrait pas non plus décharner le premier défunt venu sans même lui clore les yeux. Ce rituel simple, presque évident, qui « éteint » le reflet de l’âme, est d’ailleurs encore présent dans l’imaginaire collectif. Pas dans la pratique, qui a séparé étanchement ceux qui « fréquentent » les cadavres, médecins et autres professionnels pour qui la manipulation quotidienne de nos morts désacralise nécessairement ce rapport, et les autres qui les fuient. Or si les ordonnateurs du sacré, Église catholique en tête, ont pu admettre par exception l’autopsie et la dissection, menées par des médecins religieux dans l’intérêt de la science, la pratique s’est aujourd’hui normalisée. Elle s’impose désormais dans de très nombreux cas — en France, en Occident, mais aussi pour partie en Orient — par la loi et l’autorité judiciaire, et rien ne saurait y faire échec. Signe de ce que les lois écrites, indérogeables, triomphent toujours sur les « lois non écrites, mais immuables » dont se prévalait Antigone.

Car ce n’est plus aujourd’hui l’exception pratiquée sous la direction morale des autorités spirituelles, qui présidaient le rituel entourant le défunt, c’est la norme commandée par le progrès scientifique et le triomphe de la vérité judiciaire. Parce que le mort ne fait plus partie de la société, il a été approprié en premier lieu par la nouvelle élite des sachants, des savants du monde matériel, autrement dit des scientifiques. Et parce que notre société méprise, avec les choses spirituelles, les personnes devenues « inutiles » et improductives, on s’autorise un mépris de l’humanité du cadavre que les anciens auraient peut-être qualifié de sauvage. La civilisation hypertrophiée, sûre d’elle, écrase ses morts, certaine qu’ils lui sont inutiles.

L’exclusion sociale du mort

On peut légitimement affirmer que la disparition du rituel, et à plus forte raison encore la dissimulation du cadavre en lui-même dans le rituel, témoigne de ce qu’il n’est plus tout à fait considéré comme une personne. Notre droit ne le considère d’ailleurs pas autrement à cette heure : tout juste admet-on que s’il n’est qu’une chose, il est une chose « sacrée », ce qui n’empêche guère le sacrifice de son intégrité sur l’autel de la science et de la justice. De toute façon, le monde contemporain ne connaît et ne veut connaître que l’humanité vive, tout le reste n’est que déchet.

C’est la grande leçon du Médecin de campagne de Balzac, qui dénonce la modernisation brutale, prétendue rationalisation, qui sous couvert d’égalitarisme jacobin justifie l’exclusion de tout ce qui pourrait faire obstacle à l’efficacité immédiate de la vie économique : le mort, le souvenir, la peine et le rituel apparaissent comme des pertes de temps bonnes à occuper les « crétins ». Emmanuel Mounier, dans Le Personnalisme, nous rappelle pourtant à quel point l’incarnation de l’être humain est utile, si ce n’est absolument nécessaire, pour se figurer son existence spirituelle, car « notre esprit résiste à se représenter une réalité qui soit entièrement immergée dans une autre par son existence concrète, et cependant supérieure par le niveau d’existence. » On peut donc considérer que la conscience que les vivants ont des morts, de leur voisinage, de l’inertie du cadavre, est un révélateur de notre existence spirituelle. La société qui ignore ses morts, sans doute, est moins certaine de l’existence spirituelle de l’homme.

On ne veut plus voir le mort, on ne veut pas non plus trop s’en souvenir, on ne l’autorise plus à nous hanter. Le cimetière a d’ailleurs déserté le centre du village pour la périphérie, et la réduction en cendres de la dépouille mortelle est de loin préférée par nos contemporains. On regarde aussi, comme d’amusantes curiosités, les récits populaires (folkloriques) qui depuis l’antiquité inspirent le respect des morts et de leurs sépultures : les vrykolakas grecs, les « vampir » slaves notamment, qui sous des noms et des légendes différents symbolisent une réalité universelle. Ils avaient pourtant leur vertu, celle d’inscrire dans le cœur et la mémoire de tous les « lois non écrites » qui dictent le respect des morts. L’oralité des contes effroyables obligeait d’ailleurs à ne pas se focaliser sur le détail, chercher l’erreur comme on la cherche dans un procès verbal, il n’en restait que l’esprit, la morale, et l’on pouvait les réinventer à souhait, pourvu que l’on arrivât toujours à accoucher de cette antique morale.

Par le rite, et la place centrale du cadavre puis de la sépulture dans celui-ci, la personne survit. Individuellement pour les proches qui ne cessent de l’honorer, et au-delà, dans le paysage social, qui considère, respecte, célèbre et raconte ses défunts. Et ce n’est que parce que tout un chacun regarde et entoure le mort, qui autrefois devenait au moment du trépas un personnage public, que celui-ci ne peut pas être soustrait, approprié par quelques charognards. La considération des vifs sacralise, leur désintérêt déshumanise, réduit l’être mort à une matière morte. Conséquence inévitable de ce que l’historien des mentalités Philippe Ariès a appelé la « mort interdite », la mort que l’on ne dit pas, dont on fait mine de ne pas savoir qu’elle existe, et qui est le propre de l’Occident contemporain. Celle qui fit écrire à Jean-Roger Caussimon : « Ne chantez pas la mort, c’est un sujet morbide / Le mot seul jette un froid, aussitôt qu’il est dit ». La mort est comme intempestive, un désagrément pour le bourgeois citadin, tandis qu’elle est la quadrature du cercle sacré de la vie d’un homme pour celui qui, tel le moujik dans La mort d’Ivan Illitch, vit en intelligence avec la nature, et l’accepte donc.

Mais n’est-ce pas parce que le défunt, indépendamment de sa réalité charnelle — même si l’occultation de celle-ci pèse certainement pour beaucoup dans ce phénomène — n’est plus regardé comme faisant partie, d’une certaine manière, de la société, que la mort est plus effrayante et redoutée que jamais ? L’idée de la mort est aujourd’hui une idée du néant. Certes parce que Dieu, qui promet la vie après la mort, n’est plus écouté. Mais aussi parce que le mort n’a plus, en un sens, « droit de cité ». La rupture est brutalement consommée, l’être passant de la considération — d’autant plus dans l’Europe de l’Ouest centrée sur l’individu, fière d’une considération éminente de l’Homme — au mépris. Pourtant, se savoir respecté et honoré après la mort a quelque chose de rassurant. Le silence des morts n’est jamais plus violent que lorsqu’il n’est pas comblé de prières et d’encens.