L’égalité des chances (ou l’inégalité des mérites) fait partie de ces « valeurs républicaines » seules capables de lisser les clivages politiques. Mais il faut relativiser la promptitude du mérite à légitimer les inégalités sociales car c’est oublier l’écart insurmontable entre une culture méritocratique de l’auto-détermination et la persistance des déterminismes socio-culturels, source inépuisable de culpabilité.

L’idéal méritocratique, en tant que premier mouvement vers l’égalité républicaine, propose un horizon de mobilité sociale. Il s’agit bien sûr d’une mobilité ascendante – le fameux « ascenseur social » –, seule digne d’éloge. L’accès à l’enseignement, des lois Ferry à la loi Haby qui crée le collège unique, constitue un levier de choix. L’égalisation des conditions en matière scolaire doit favoriser l’égalité des chances, c’est-à-dire la liberté d’accéder aux fonctions souhaitées selon ses propres talents. L’inégalité persiste, le critère change : à la naissance se substitue le mérite. Le mérite ne renvoie pas seulement au travail ou à l’effort personnel – trop difficilement quantifiable –, mais bien aux talents qui, toujours, sont le fruit d’un héritage. Le talent découle d’un mélange inextricable entre don naturel déterminé par la génétique, environnement socio-culturel favorable et persévérance dans l’effort. L’opposition entre mérite et naissance s’éclaircit à la lumière d’une anthropologie subjectiviste où le talent se rattache toujours à un sujet par définition déraciné – « réenraciné » par le volontarisme républicain.

John Rawls s’est intéressé, dans sa Théorie de la justice, à la fonction du mérite dans les sociétés démocratiques. S’il ne remet pas en cause la justice des inégalités liées aux talents, c’est seulement dans la perspective d’une égalité sous-jacente des conditions d’accès aux positions sociales les plus élevées, et dans la mesure où ces inégalités de mérite procurent un avantage pour les plus défavorisés (principe de différence) : « Ceux qui sont avantagés par la nature ne doivent pas en profiter simplement parce qu’ils sont plus doués, mais seulement pour couvrir les frais de formation et d’éducation et pour utiliser leurs dons de façon à aider aussi les plus désavantagés. » Rawls a bien conscience que ces inégalités ne sont pas méritées au sens strict mais tolérées dans une approche utilitaire. Il s’ensuit une distinction entre méritocratie et démocratie libérale. La première ouvre les carrières aux talents dans l’idée de favoriser le développement économique et la spécialisation politique ; elle revêt une coloration technocratique. La méritocratie ne se préoccupe pas du principe de différence à l’inverse de la démocratie libérale. Cette dernière se charge de limiter les inégalités socio-économiques, notamment en attachant une autre fonction à l’égalité des chances : « Ainsi, par exemple, on ne doit pas nécessairement distribuer les ressources éducatives en totalité ou en partie en fonction de leur résultat selon des critères de productivité, mais aussi en fonction de leur valeur d’enrichissement de la vie sociale et personnelle des citoyens, y compris des plus défavorisés. »

Il est préférable de ne pas reprendre littéralement la nuance rawlsienne afin de conserver une définition suffisamment large de la méritocratie, comprise en tant qu’idéal de mobilité sociale ascendante – par conséquent parfaitement soluble dans les démocraties libérales. Le mérite dépend donc des talents et donne accès aux fonctions socialement valorisées. Il n’y a pas lieu d’opposer la vertu morale à l’aptitude naturelle et de refuser à cette dernière les mérites. Abandonner cette opposition c’est admettre avec Hume, au moins en partie, que la vertu et le vice ne dépendent, au fond, pas plus d’un prétendu libre arbitre, d’une raison pratique, que la beauté et la laideur. S’annonce alors un douloureux paradoxe, un hiatus entre une culture de l’ascension individuelle basée sur le principe d’égalisation des conditions et son improbable réalisation. Improbable : le mérite ne supprime pas le poids du déterminisme – la trace du passé – mais le fait entièrement reposer sur l’individu/sujet. Il est en effet impossible de supprimer toute forme de déterminisme social sans renouer avec une configuration spartiate du pouvoir – ce qui, à l’échelle d’une société ouverte, se nomme totalitarisme –, sans même aller jusqu’à l’eugénisme. Il serait tout aussi inconcevable de retirer aux différentes professions leur résonance hiérarchique, leur degré de prestige et, sauf robotisation massive, invraisemblable de ne conserver que des professions au prestige équivalent. L’inégalité de naissance ne se situe donc désormais plus entre les communautés ou les classes mais entre les individus ; le mérite s’entend, en dernière analyse, comme le mode de légitimité d’une structuration individualiste du monde. La méritocratie laisse déjà filtrer un premier processus d’individuation consistant à relier chaque action à un sujet, à une subjectivité, en neutralisant l’influence des corps intermédiaires – mais pas celle de l’État qui, lui, détient le monopole de l’influence légitime. On reconnaîtra ici la confirmation d’une tendance déjà entrevue par Tocqueville.

Ascenseur de l’aliénation

Ce hiatus, producteur d’aliénation, donne à voir une véritable pépinière à culpabilité. Une faiblesse que résume sans ambages Raymond Aron dans son Essai sur les libertés : « La mobilité est plus grande qu’elle n’a jamais été et la démocratisation de l’enseignement augmentera les chances de promotion : oui, mais jadis la stabilité était la norme et l’improbabilité de l’ascension n’était pas éprouvée comme une privation. » Dorénavant, « les fils d’ouvriers et de paysans auront le sentiment d’être privés d’une liberté à laquelle chacun a droit, celle de choisir son existence ». Un sentiment de privation mâtiné de culpabilité ; la conversion d’une inégalité ancestrale en échec personnel. C’est que, « pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, l’homme qui se sait inférieur ne dispose d’aucun moyen commode de conserver malgré tout l’estime de soi », explique Michael Young dans The Rise of the Meritocracy. Fulgurance reprise presque mot pour mot par Cristopher Lasch dans La révolte des élites et la trahison de la démocratie. Lasch décèle une corrosion de l’estime de soi renouvelée en « souci obsessionnel de l’estime de soi ». Que dire à ceux qui occupent des fonctions peu prestigieuses ? Une seule réponse : « Vous auriez pu vous élever mais vous ne l’avez pas fait. » Pour Young, l’inégalité des chances avait paradoxalement pour vertu de favoriser, d’entretenir le mythe de l’égalité entre les hommes. L’ouvrier se disait alors : « J’aurais pu être médecin mais je n’ai simplement pas eu cette chance. » Cela aurait été possible, mais dans un autre monde. Nous touchons peut-être ici à l’expression la plus profonde de la liberté : la contingence. Expression ou élément de la liberté que Leibniz a su considérer dans toute sa mesure, à l’inverse d’un idéalisme transcendantal imbu de volonté. Associer la contingence – l’éventualité ou la probabilité d’un événement – à la configuration mystérieuse du monde, c’est encore contester le fondement purement subjectif de notre responsabilité morale. Mythe de l’égalité ô combien réconfortant et pourtant de plus en plus friable à mesure que les chances s’égalisent en surface. Toujours en surface, car nous savons qu’un véritable lissage des chances par liquidation des inégalités socio-culturelles demeure chimérique.

Seul le bien commun fédère, incorpore et justifie les inégalités. En revanche, une passion pour l’égalité autonome ne produit rien de mieux qu’un état d’aliénation – et c’est là l’échec inévitable d’une telle mystique. Aliénation, c’est-à-dire disjonction entre ma volonté et mon jugement : en l’espèce, fossé entre un bien – l’obtention des hautes fonctions – et un désir ou une volonté encore façonnés par un milieu social non homogène. Vaine tentative que d’universaliser ce vouloir par la subjectivité en tant que nouvelle plasticité éthique et par la mise en œuvre de cette égalité des chances en termes socio-juridiques. À la question « comment supprimer ce hiatus aliénant ? » il ne faut pas répondre « renforcer l’égalité des chances » mais « accepter l’inégalité et lui trouver un autre fondement ». Car, pour l’instant du moins, la société demande des avocats, des médecins, mais aussi des caissiers, des « techniciens de surface », etc. Le hasard pourrait contribuer à résorber la logique de reproduction sociale tout en évitant l’écueil de la culpabilisation. Mais il s’agit là d’un simple procédé : le tirage au sort ne constitue pas en lui-même un critère sur lequel asseoir une discrimination pertinente. Autrement dit, l’attribution au sort des plus hautes fonctions devra nécessairement s’exercer sur une souche circonscrite selon la naissance ou le mérite. La situation reste donc inchangée.

La crise des élites méritocratiques

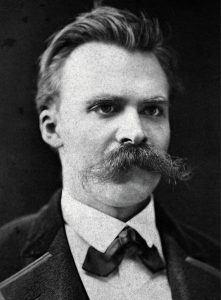

C’est en substance la posture critique adoptée par Christopher Lasch. Révolte des élites – et non plus révolte des masses chère à Ortega Y Gasset – au sens d’une reddition, par ces élites, de leur fonction sociale, de leur télos. Christopher Lasch entend montrer que ce dévoiement provient de la culture méritocratique, que l’homme-masse – ce technicien/spécialiste, cet « âne diplômé » succédané de l’homme de lettres – incarne la figure méritocratique par excellence. « Quoique les avantages héréditaires jouent un rôle important pour l’obtention d’un statut dans les professions intellectuelles ou les cercles dirigeants de l’entreprise, la classe nouvelle doit préserver la fiction selon laquelle son pouvoir repose sur la seule intelligence […] d’où vient qu’elle a peu le sens d’une gratitude ou d’une obligation d’être au niveau de responsabilités héritées du passé. » Une élite du succès, de la réussite professionnelle, dont la seule satisfaction réside dans le fait d’échapper au sort commun. Par conséquent, une élite arrogante très loin de la fierté aristocratique autrefois motivée par « l’héritage d’un vénérable lignage » et par « l’obligation de défendre son honneur ». Une élite industrielle sans grandeur d’âme au sens de la dévotion émacié – cimetière des évergètes – dont Nietzsche a su si bien peindre le manque de noblesse dans Le Gai Savoir. « L’homme le plus commun sent que la noblesse ne s’improvise pas et qu’il doit honorer en elle le fruit produit par de longues périodes, – mais l’absence de forme supérieure et la vulgarité tristement célèbre des industriels aux mains rouges et grasses le conduisent à penser que seuls le hasard et la chance ont ici élevé l’un au-dessus de l’autre : tant mieux, conclut-il par-devers lui, faisons nous aussi l’essai du hasard et de la chance ! Jetons donc les dés ! – et c’est le début du socialisme. » Pour le philosophe allemand, la décadence de l’élite précède la révolte des masses grimée en socialisme. Ce socialisme semble fait d’un alliage méritocratique. Corrélation confirmée par Christopher Lasch : « Les socialistes, en “accoucheurs du progrès”, ont contribué au triomphe final de la méritocratie en encourageant la production à grande échelle, en critiquant la famille comme une pépinière de l’individualisme conquérant et surtout en couvrant de ridicule les privilèges héréditaires. » Ainsi, dans une perspective nietzschéenne, la méritocratie poursuit et fixe le renouvellement d’une élite déjà corrompue.

L’élite méritocratique s’éloigne donc du peuple par sa suffisance teintée d’ignorance (ignorance de son rôle social) et par la dévalorisation analogue du travail manuel au profit du travail intellectuel – devenu pourtant bien médiocre. Enfin, comment ne pas évoquer ici l’état d’impondérabilité morale, de suspension « entre la perte de valeurs anciennes et la non-acquisition de nouvelles », mis en avant par Pier Paolo Pasolini dans ses Lettres luthériennes afin de caractériser la détérioration du prolétariat italien ? À la lumière d’une structure méritocratique, cet état a été parfaitement décrit dans ses deux mouvements par Christopher Lasch : « Ayant intériorisé le mythe de l’homme arrivé par ses seuls efforts, les ouvriers ont trop souvent sacrifié la solidarité à l’espoir illusoire de la réussite individuelle. » Une identité sacrifiée sur l’autel de la réussite ; imitation d’une aspiration bourgeoise. Mais une réussite en demi-teinte où « l’échec de leur promotion » a été trop souvent vécu (à tort) « comme un jugement moral passé sur leur manque d’ambition ou d’intelligence ». Impondérabilité certes aplanie par la moyennisation des positions socio-économiques, elle-même adossée à une hausse générale du niveau d’instruction qui n’aurait pas été réalisable sans un affadissement de la formation intellectuelle, sans une vulgarisation des connaissances (à destination des jeunes républicains).

La méritocratie recouvre le premier moment d’un processus de démocratisation ou d’individuation encore indexé sur l’idée de progression, d’élévation. Son deuxième moment est celui d’une dissolution des hiérarchies érigées en norme sociale. Il s’agira alors d’une liberté de « porter » sa différence, d’un droit à la différence ou un droit à liberté d’être soi-même, à l’authenticité.