Rendu célèbre par son adaptation cinématographique avec Anthony Quinn, Alexis Zorba est le roman phare du prolifique auteur grec Níkos Kazantzákis (1883-1957), malheureusement encore peu traduit en français. Celui qui fut successivement nationaliste, révolutionnaire communiste et membre du gouvernement grec à la libération, partagé entre les influences de Homère, Bergson (son professeur à Paris) et le Christ, propose dans cette oeuvre protéiforme une lecture originale et profonde de la philosophie nietzschéenne.

Alexis Zorba met en scène l’abouchement inopiné de deux êtres qu’a priori tout oppose, entre le narrateur, « souris papivore » rongée par l’écriture d’un manuscrit sur Bouddha, et Alexis Zorba, sexagénaire pléthorique ayant trainé ses grolles et se jetant à chaque occasion la tête la première dans les femmes, le vin, le travail, la musique ; en bref, tout ce qui regorge de vie. Ce qui frappe en première instance chez ce personnage, d’autant plus face à ce narrateur prostré dans la pure intellectualité, c’est sa « volonté de puissance » nietzschéenne qui, parce qu’il recherche la vie, le pousse avant tout à déployer sa force dans le monde. Le volcanique Zorba refuse les circonvolutions théoriques par l’action radicale, « il les tranche, lui, d’un coup d’épée, comme son compatriote Alexandre le Grand », qui aurait littéralement, d’après Diodore de Sicile, tranché le nœud gordien. Zorba, dont les mains, le visage et la vie sont « éclaboussés de sang et de boue », s’installe dans le roman comme une véritable tempête puisqu’il contrecarre et submerge toute la quête de Bouddha dans laquelle le narrateur s’est élance. Loin de chercher à les supprimer, Zorba affirme sa liberté en assouvissant les désirs profonds qui bouillonnent en lui, à l’inverse du réfrènement prôné par la philosophie bouddhique : « Quand, avec mes guenilles, – sans désirs – me retirerai-je joyeux dans la montagne ? ». Par un manque de courage qu’il reconnait volontiers, le narrateur refuse la vie, ses difficultés et ses embêtements, quand Zorba cherche frontalement à lutter avec.

La vie que partagent le narrateur et Zorba, embarqués sur une île crétoise pour exploiter une mine de lignite, ne sera pas sans conséquences sur ce premier, en ce qu’elle va l’amener à réaliser progressivement que Bouddha est le « dernier homme », celui dont Nietzsche nous dit, à travers Zarathoustra, qu’il est l’homme le plus méprisable car, étant fatigué, il refuse tout ce qui est dur et exigeant. Le dernier homme est celui qui ne croit plus au corps, qui ne vit que de la langue et d’un monde rationalisé et mathématisé, ce que Zorba reproche vivement au narrateur : « Et pourquoi diable est-tu allé au bord de la mer pour faire des calculs ? ». À la suite d’une crise mystique, le narrateur finit par se rendre compte qu’en Bouddha, par la suppression des désirs, siège le Néant, par définition infertile : « Où qu’il pose le pied, il ne jaillit plus d’eau, pas une herbe ne pousse, pas un enfant ne naît. » Avec la mort du dernier homme, c’est précisément par l’enfant que peut surgir le surhomme, comme nous le montre l’incipit d’Ainsi parlait Zarathoustra, dans lequel l’esprit subit plusieurs métamorphoses, de chameau à lion puis à enfant, « innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation. ». Le surhomme peut alors commencer par la destruction des idoles, de la théologie et de Dieu et par le nihilisme actif, l’affirmation positive de nouvelles valeurs, le « nouveau recommencement » évoqué par Heidegger.

Avec la mort de Dieu, l’homme peut alors épouser son destin et se plonger avec la même ardeur dévorante vers la terre que jadis envers Dieu. Le surhomme devient alors le sens de la terre sur laquelle il est possible d’arrimer les valeurs des forts, l’héroïsme créateur et l’amor fati. Pour ces raisons, Zorba laisse en lui s’exprimer le diable, c’est-à-dire la volonté de puissance autrefois brimée par les anciennes idoles : « Le bon Dieu déteste cent fois plus le demi-diable que l’archi-diable. » Dieu vomit les tièdes nous est-il dit dans l’Apocalypse ; Zorba, lui, vomit ses tripes en laissant son « diable personnel » assouvir ses désirs jusqu’à l’indigestion, comme lorsqu’il confie s’être goinfré de cerises pour mieux s’en dégoûter.

Contre une certaine idée de Dieu

Toutefois, la question de Dieu, qui traverse tout le roman, n’est pas aussi simple à élucider et n’est pas une simple mort de Dieu telle qu’annoncée par L’Insensé dans Ainsi parlait Zarathoustra. Au-delà du nihilisme et de l’incroyance apparents mais insincères, derrière lesquels Zorba veut à tout prix se cacher, se révèle davantage un dégoût pour la petitesse de l’homme, tout particulièrement en ce qui concerne la pratique religieuse. Les moines que vont rencontrer le narrateur et Zorba, plutôt que de se plonger dans la contemplation de l’Éternel (avec et sans majuscule) et le silence, sont arrimés au monde moderne plus que quiconque – encore plus que ces villageois crétois dépeints dans le film comme en étant déjà frappés d’anthropémie. Ainsi le narrateur remarque-t-il à propos de la ladrerie mystique de ces moines : « Le monde les avait bannis, ils n’avaient pas, eux, banni le monde. Ils avaient les yeux pleins de grandes villes, de boutiques, de femmes, de journaux…». Le journal, prière de l’homme moderne, comme aimait à nous le rappeler Hegel prend ici tout son sens ; mêmes reclus dans un monastère, ces derniers sont emportés par le tourbillon du monde moderne.

Au fond, il semble possible d’appliquer à Alexis Zorba, qui redoute en séjournant au milieu de ces religieux éhontés de se dégoûter à la fois des femmes et des hommes, la critique de Nietzsche émise par Gustave Thibon, qui cherche à lier en Nietzsche l’homme et le penseur. Dans Nietzsche ou le déclin de l’esprit, celui-ci montre en effet que, malgré ses attaques incessantes envers la religion, Nietzsche aurait pu se révéler être un grand mystique. Seulement, les idées de morale et de religion étaient selon lui bien trop pures pour les hommes. Il en va de même pour la critique systématique de Nietzsche envers les faibles, Thibon nous expliquant que Nietzsche ne connaissait que trop bien sa propre faiblesse. Dieu est ici à opposer à l’idée impure que peuvent en avoir les hommes, caillouteux. C’est d’ailleurs ce que nous fait remarquer Zorba lorsque, séjournant un soir dans le monastère, il aperçoit une statue de la Vierge, sa tête appuyée contre celle de son fils, les yeux remplis de larmes :

«— Tu sais pourquoi elle pleure, patron ?

— Non.

— Parce qu’elle voit.»

Cette scène n’est pas sans rappeler La symphonie pastorale d’André Gide, en partie inspiré par le concept de « conscience malheureuse » présent chez Hegel. Celui-ci met en scène Gertrude, jeune femme orpheline aveugle, qui est recueillie par un pasteur qui lui cache l’existence du mal, jusqu’à ce que, par miracle, celle-ci recouvre la vue, et, découvrant le mal et le pêché hantant le monde, tente de se suicider. Malgré cette impureté de la religion, en tant que pratique humaine, la certitude qui ressort du propos d’Alexis Zorba est bel est bien que Dieu existe, et qu’il est à chaque instant manifesté : « Tantôt il est un verre d’eau fraîche, tantôt un fils qui saute sur vos genoux, ou bien une femme ensorceleuse, ou tout simplement une petite promenade matinale. »

Une figure dionysiaque ancrée dans la vie

La question de l’articulation de la religion et de la pensée de Nietzsche dans le roman est éminemment complexe et ne se limite pas uniquement à la question de savoir si Zorba croit dans le Dieu unique chrétien ou non. En effet, derrière l’apparente unique question chrétienne, se dévoile une question nietzschéenne mythico-religieuse bien moins saisissable, à savoir celle initialement présentée par Nietzsche dans La naissance de la tragédie, de l’articulation d’Apollon et Dionysos. Il y a une persistance de l’idée dionysiaque en Zorba comme en Zarathoustra, pour lequel Nietzsche nous montre que « le monde du désir, de la volonté et de la passion nous initie plus profondément à la réalité et à la vie que le monde de la clarté logique et du rationalisme socratique » (Geniève Bianquis), incarnés, en partie dans un premier temps, par le narrateur. Plus qu’un simple roman mettant en scène un personnage nietzschéen, Alexis Zorba est donc un roman de l’articulation nietzschéenne entre Apollon et Dionysos.

Le surhomme qui est le sens de la terre chez Nietzsche, est manifesté chez Zorba par le refus du monde moderne, en tant que principe élusif de l’essence la plus intime de l’être, c’est-à-dire de la vie. Le narrateur évoque à plusieurs reprises le côté primordial de Zorba, dont l’âme se situe au-delà des préoccupations vulgaires du monde moderne enchâssé par l’idée de progrès. Zorba foudroie à la fois les anciennes idoles, les idées nouvelles et les avancées technologiques : « télégraphe, bateau à vapeur, chemin de fer, morale courante, patrie, religion, devaient apparaître comme de vieilles idées rouillées.» Il s’oppose en ce sens à deux types d’hommes qui acquièrent leur pleine puissance avec l’avènement de la période moderne, à savoir l’homme théorique, critiqué par Nietzsche à travers le personnage de Socrate, et le bourgeois, bien qu’il ne soit pas une figure physiquement présente dans le livre. La première figure est incarnée par le narrateur et la deuxième rapidement évoquée avec mépris lorsqu’il est question du frère de Zorba, « homme d’intérieur, sensé, calotin, usurier, hypocrite, un homme comme il faut, pilier de la société ». Zorba s’oppose à l’esprit purement théorique et scientifique qui pense que la nature est connaissable intégralement et que le savoir exerce une action salutaire universelle. Au contraire, l’homme dionysiaque qu’est Zorba s’apparente à Hamlet de Shakespeare, car tous deux ne sont pas bercés du voile illusoire de la connaissance et de la raison et peuvent ainsi saisir d’un regard l’essence des choses.

Zorba nie également en bloc le contractualisme moderne lorsqu’il est question de mariage, lui qui s’est marié des dizaines de fois par amour, refuse le patriotisme moderne, justement parce qu’il a baigné dans son sang, et récuse par conséquent l’Histoire, dont Mircea Eliade dit, notamment dans Aspects du mythe, qu’elle est étrangère à l’homme traditionnel. Il est à ce titre frappant de retrouver chez Zorba la renaissance du monde, sa réactualisation par le rite, telle que décrite par Eliade, qui, à Pâques, « redevient petit garçon » et renaît comme le Christ. En refusant le monde moderne, Zorba lui préfère la réactualisation quotidienne du monde ; il substitue au rite la vie, ce qui lui permet d’avoir un regard virginal, le thaumazein grec, sur ce monde qu’il redécouvre continuellement, d’autant plus quand il nous paraît éculé : « Je sentais, en écoutant Zorba, se renouveler la virginité du monde. Toutes les choses quotidiennes et décolorées reprenaient l’éclat qu’elles avaient au premier jour, quand elles sortirent des mains de Dieu. L’eau, la femme, l’étoile, le pain, revenaient à la mystérieuse source. »

Le côté dionysiaque s’inscrit donc dans une logique de retour à l’être, qui ne peut pas se passer de la question du rapport au monde de Zorba et de son intégration dans le cosmos. Zorba est l’incarnation de l’irrationalisme dionysiaque voulu par Nietzsche, et celui-ci se fond dans l’univers comme les premiers hommes, les étoiles glissant sur lui, la mer se brisant contre ses tempes. Alexis Zorba vit le cosmos, il se donne corps et âme à lui, dans un cosmos vu plus comme un tout ordonné tel que le pensaient les stoïciens, plutôt qu’expliqué comme le faisait Nietzsche, sans raison et indifférent. La phrase de Marc-Aurèle, « Regarde la démarche des astres comme si tu tournais avec eux » semble alors parfaitement s’appliquer à Zorba, qui tournoie avec le monde et ressent la « primitive terreur des ancêtres » à l’arrivée de l’hiver, c’est-à-dire à la raréfaction du soleil. En cette période de l’année, Zorba se réfugie en effet au fond de la mine de lignite, c’est-à-dire symboliquement dans les entrailles de la terre, pour faire corps avec elle. Il est sur ce point-là intéressant de rappeler que Dionysos était l’une des premières divinités chtonienne/tellurique, étymologiquement « ce qui vient de la terre », avec Hadès et quelques titans, parmi desquels Cronos. Dans la mythologie grecque, après les vendanges, Apollon quittait d’ailleurs son char pour partir vers l’Hyperborée en laissant sa place à Dionysos, dont la célébration culminait au retour du printemps.

Zorba remplit également le rôle de dieu errant joué par Dionysos, qui est partout et en même temps nul par chez lui. Comme Dionysos, il représente l’altérité anomique, en l’occurrence pour le narrateur, et se manifeste par épiphanies en surgissant par surprise comme la toute première fois qu’il rencontre le narrateur. Enfin, Zorba est transfiguré par le vin, dont Dionysos est l’éminence principale, et qui amène Zorba à vouloir défier les dieux à la lutte et à « baiser la bouche éternelle » tapie derrière celle de la lascive Bouboulina.

Opposition et complémentarité

La relation étroite avec le cosmos vu comme un tout ordonné, passe chez Zorba par le rapport premier au monde de l’homme, c’est-à-dire par le corps. Il y a une tension tout au long du roman entre le narrateur qui se réfugie dans les méandres de l’esprit et Zorba pour qui le corps, comme chez Nietzsche, a fonction basale. Le corps est chez Zorba l’affirmation de sa volonté ; il raconte ainsi au narrateur la mutilation volontaire de son doigt qui le dérangeait un jour qu’il voulait créer une poterie. En face de lui se dresse un narrateur préoccupé en premier lieu par les choses de l’esprit, pris dans une sur-intellectualisation du monde, et dont la vision contraste fortement avec celle de Zorba. Ces deux visions du monde se confrontent et parviennent à leur paroxysme avec la figure irrésistible de la jeune veuve, la femme dont Nietzsche disait qu’elle était « le jouet le plus dangereux ». Cette tension éclate lors de la jeune veuve ineffable à laquelle le narrateur a peur de confronter son corps préférant se réfugier dans l’esprit : « J’étais descendu si bas que si j’avais eu à choisir entre tomber amoureux d’une femme et lire un bon livre sur l’amour j’aurais choisi le livre ».

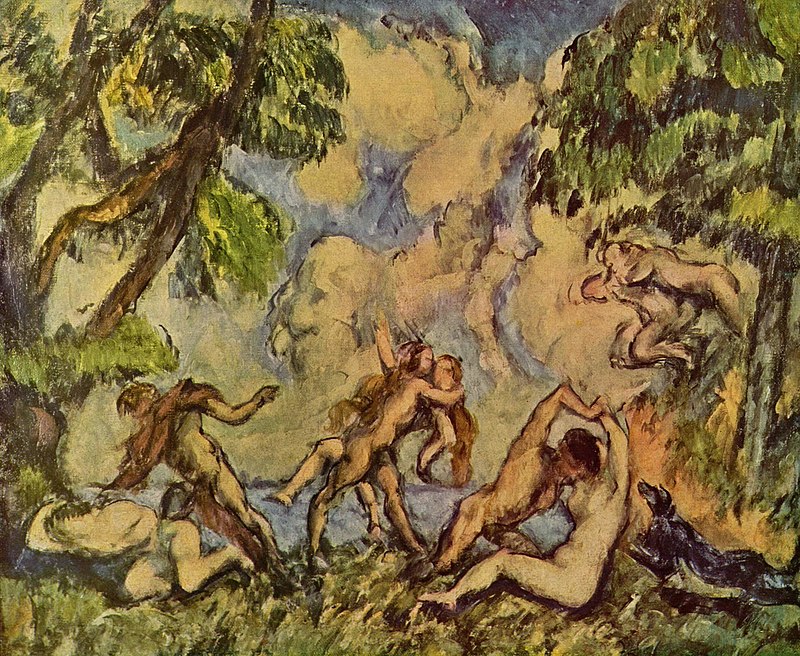

Au contraire, Zorba a connu pléthore de femmes, s’est uni à elles sans relâche, s’accomplissant ainsi dans la voie dionysiaque, qui consiste à chercher la libération dans la voie orgiaque. Celle-ci connut son paroxysme dans les cultes à mystères de l’antiquité, comme les Bacchanales introduites à Rome au IIᵉ siècle av. J-C, ces cérémonies orgiaques célébrées en l’honneur de Bacchus dans lesquelles le jaillissement d’orgie sexuelle écrasait tout sur son passage. Dionysos, dieu des sucs fertiles (dont le sperme) et de l’exubérance, permet cette tentative, dont parle Julius Evola dans Métaphysique du sexe, de libération et de spiritualisation par l’extase sexuelle de l’union mystique, qui va bien au-delà de la consommation libidineuse, mais aussi de la libidineuse consommation de notre société libérale-libertaire théorisée par Michel Clouscard.

En tant que personnage dionysiaque, Zorba n’évolue pas seuls : comme le dieu antique qui se construisait par l’apport opposé d’Apollon, le personnage imaginé par Kazantzákis se construit par rapport à l’altérité du narrateur. Apollon et Dionysos ne sont pas seulement liés mythiquement, comme nous le montre Jean-François Gautier dans À propos des Dieux : ils le sont aussi logiquement. Un monde uniquement dionysiaque serait un monde de la pure diversité, « éclaté dans la multiplicité qu’il symbolise ». A contrario, un monde uniquement apollinien serait un monde de l’Un total, qui ne permettrait pas de distinguer entre hommes et dieux. Comme nous l’explique Gautier, « il faut du pluriel dans le singulier, ne serait- ce que pour le repérer, et du singulier dans le pluriel, pour le rendre perceptible. » Le propos de Nietzsche dans La naissance de la tragédie, est de montrer que ces deux divinités forment une dialectique, où l’un n’a pas davantage de valeur que l’autre.

Ce roman est donc celui, pour le narrateur, du passage – entre l’accomplissement du dernier homme bouddhiste et la transmutation allégorique de l’apollinisme. Celui-ci va pouvoir évoluer au fur et à mesure de l’accoutumance à la présence de Zorba. D’un côté, la voie dionysiaque trouve sa rédemption dans l’excès orgiaque, de l’autre, la voie apollinienne tente une ascèse par le contrôle des sens, ce que le narrateur va pouvoir faire sans tomber dans le rigorisme bouddhique. Apollon est le dieu des formes harmonieuses et de l’eurythmie, le dieu de la lumière intellectuelle et de la norme juste. C’est également le dieu des prophéties, de l’imagination et des prémonitions. Ces prémonitions, primitives certitudes irrationnelles mais qui vont finir par s’avérer, frappent d’ailleurs le narrateur à la fin du roman, lui permettant de s’accomplir et de se poser en personnage définitivement apollinien.

Apollon est aussi le dieu des poètes, ce qu’est le narrateur lorsqu’il nous narre l’histoire de Zorba/Dionysos. Le narrateur a besoin de Zorba pour rendre son monde intelligible, l’intelligibilité relevant précisément du domaine d’Apollon, mais aussi pour qu’il lui révèle sa voie apollinienne. De l’autre, Zorba a également un besoin insatiable de la présence du narrateur, pour comprendre ce qu’il ressent de manière profonde mais n’arrive pas à médiatiser, il se met à son tour à demander le « Pourquoi » du monde, qu’il reprochait précisément lors de leur toute première rencontre. Le narrateur sert de confesseur à Zorba, dont la parole, qui lui faisait défaut, peut-être libérée.

La musique comme langage parfait

Cette question de l’altérité et de la construction concomitante de deux voies complémentaires mais bien distinctes nous mène à un dernier point, celui de la question du langage et de la manière de pouvoir s’exprimer. Zorba cherche d’un côté à comprendre le langage charnel du monde : il veut savoir ce que disent la pluie, les fleurs ou encore les pierreries car il sait, comme Rimbaud dans Aube, que les pierreries le regardent elles aussi. Il ne sait néanmoins pas ce que ces choses signifient, et lorsqu’il pose la question, ému, au narrateur ce dernier lui répond que les livres lui expliquent l’impossibilité à l’homme de répondre à cette question-là.

Finalement le meilleur langage pour exprimer le monde se retrouve encore une fois dans le croisement d’Apollon et Dionysos à travers la musique et la danse : les attributs d’Apollon sont l’arc et la lyre, tous deux faits de deux cornes de bouc opposées par leur plus grand diamètre, le bouc étant directement lié à Dionysos. La musique nous apprend Schopenhauer est le vouloir universel diffus dans tous les êtres, c’est dit-il dans Le Monde comme volonté et représentation, l’expression de l’univers, qui « enferme l’essence intime antérieure à toute forme, le noyau des choses » ; la musique est l’universalia ante rem pour reprendre un terme scolastique tandis que l’universalité est l’universalia in re.

« Le grand, le vrai alphabet » est celui de la danse nous apprend Zorba, qui permet aux hommes de se comprendre entre eux malgré la barrière de la langue et des langues et à Zorba d’exprimer ce qu’il ressent profondément. C’est d’ailleurs sur ce point-là que l’adaptation cinématographique est la plus réussie avec les danses sirtaki endiablées, d’ailleurs créées pour le film, d’Anthony Quinn exaltées par la bande son de Theodorakis débordant de santouri. La musique apollinienne, mêlée à la fureur du corps entré dans la danse, clôt le film sur une scène d’anthologie tonitruante. Zorba et le narrateur se comprennent désormais l’un (dans) l’autre, ils sont cum prehensi, saisis ensemble.

Théo Delestrade

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.