Au cœur d’un Sud déserté de vie, de foi, peuplé de légions foisonnantes, et le plus souvent sibyllines, de malheureux séides d’un mal dont ils semblent ignorer l’inexpugnable présence, William Faulkner déploie un monde remarquable et nécessaire. Dans cette terre défaite, condamnée à croître sans avenir, morts et vivants errent dans un Purgatoire sans fin. La mémoire, seule, ouvre dans ces entrailles terrestres la possibilité d’un salut.

Une grande œuvre se forge dans le feu d’un malheur que tout être porte au fond de soi. Comme la reconnaissance fondamentale, sous ce travail réflexif, de la déshérence humaine. Il est difficile, dans l’ensemble de l’œuvre faulknérienne, de ressortir un texte unique, qui condense ce propos sans songer au reste. Aussi, il nous est apparu nécessaire de restreindre le propos à deux textes majeurs (Absalon Absalon !, Tandis que j’agonise), préférant ici et maintenant la force réticulaire à l’analyse d’une seule œuvre, sans se risquer à un travail d’ensemble en surface. Nous descendrons et progresserons alors dans une catabase infinie, effroyables limbes dont le sang, symbole du vivant, de la sève, et de la violence qui assaille et consume les êtres, serait l’ombilic.

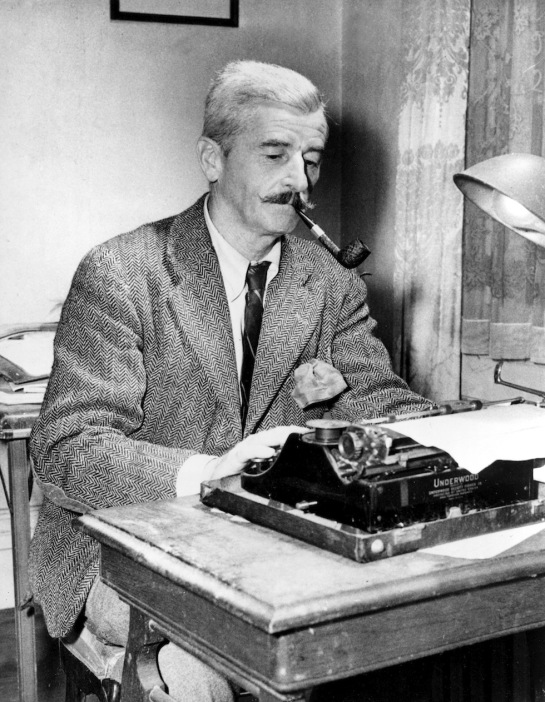

Le premier élément qui nous semble ainsi définir l’imprécatoire fureur qui sévit dans le pays de Faulkner, c’est l’enterrement. Tandis que j’agonise en est l’entière consécration. Dans ce livre (qu’il rédige alors qu’il est chauffeur à la centrale électrique de l’université du Mississippi), Addie Bundren mourante fait promettre à Anse, son mari, de la faire enterrer à Jefferson, auprès de sa famille. Commence alors la traversée, longue, laborieuse, heurtée, fuligineuse et en définitive chaotique où la famille va petit à petit se démembrer : Anse, sorte d’inapte, figure du père raté, celui dont la présence relève brevitatis causa de l’absence, refuse l’aide des habitants et condamne à plusieurs reprises sa famille à dormir dehors ; Darl, le second fils, sombre peu à peu jusqu’à mettre le feu à un ranch, incendie qui lui vaudra d’être arrêté et interné en hôpital psychiatrique. Rien ne tourne, et le corps de la mère enfin morte garde les yeux grands ouverts, d’un air ébaubi : « [M]a mère est un poisson », dit le benjamin, Vardaman. Personne ne lui a clos les yeux ; elle regarde le spectacle infâme de cet enterrement toujours différé, qui ne vient pas, qui n’achève pas son séjour terrestre, qui ne scelle pas sa place parmi les morts. Simples à l’envi, tous entraînent la défunte dans une marche erratique, ponctuée de désastres (comme le passage de la traversée du fleuve) ; le périple les rend touchants, l’humilité qui se dégage de ces êtres constitue bientôt le pendant heureux à leurs déboires. Mais l’enterrement presse, et dans son cercueil de fortune, monté à la hâte, qui destine vers la morte l’indécente misère de sa vie, l’absente, Addie, est malmenée par la porosité entre le tragique et le burlesque qui oscille décidément en sa défaveur. Tandis que j’agonise suggère de la sorte l’impossible repos, commué par endroit en aérolithe farcesque, du défunt dans un pays où le tumulte de la vie provoque des embardées que nul nautonier, fût-il du Styx, ne pourrait apprivoiser. Le cadavre, objet de déchéance (cadere signifie tomber) encombre la progression, la vie, de sa famille. Dans Tandis que j’agonise, le cadavre, « objet fascinant » qui rappelle au vivant l’étrangeté qu’il porte en lui, est présent jusqu’à l’obscénité : c’est le grand ratage du rite funéraire qui doit assurer au trépassé l’image pieuse qu’il lègue aux vivants.

Dans Absalon, Absalon !, nouvelle occurrence de l’ignoble enterrement, du respect bafoué du mort, et de la profanation par là même de l’existence : Charles Bon, bâtard du démoniaque et mystérieux Thomas Sutpen, cet être sans passé, au sujet duquel les détails biographiques manquent, silencieux et obstiné et que le lecteur ne perçoit jamais qu’à la troisième personne, comme hermétiquement clos, impénétrable. Ce fils non reconnu a été tué par son frère Henry, fils légitime de Sutpen, qui avait rencontré Bon à l’université et qui était devenu son ami sans rien savoir de leurs liens fraternels. Sutpen le lui avouera plus tard. C’est cette révélation malheureuse qui détermine le crime fratricide. Comme Caïn le paysan tuant son frère Abel le pasteur, mieux pourvu que le premier au regard de Dieu, Henry assassine son frère ; ce dernier allait épouser leur sœur, Judith. Bon était encore l’étranger, non pas le frère mais un autre jeune homme qui avait toute la légitimité d’épouser la fille de Sutpen. Elle le souhaitait. Henry refusait l’inceste, moins par principe que parce que Bon avait du sang noir. L’union d’un mulâtre et d’une blanche accomplit la corruption et le désastre d’une famille en déshérence progressive. La loi du sol et du sang s’érode.

Et Bon aurait le plaisir de briser la loi raciale et celle de l’inceste, de mêler à la jouissance de la transgression la scabreuse concupiscence de disposer d’un corps féminin, fût-il celui de sa propre sœur. Henry n’acceptant pas que cet autre, ce frère si lointain, conjugue ces deux plaisirs, ne pouvait que le tuer. Mais l’inceste est moins disposé contre Judith, objet perclus dans la machination infernale des trois hommes, que contre le père, Thomas. En effet, il assène une formidable entaille dans le corps du père ; ce n’est pas un simple coup de force érotique, c’est la menace fondamentale que Sutpen voit poindre, la menace qui lui est la plus intime. Il pressent ce qui semble encore ne pas avoir de nom, la fatale résurgence du destin. Irrémédiable, celui-ci ne frappe qu’une fois, dans l’atmosphère pesante, lourde et opaque de ce Sud si proche en son fond de la vallée de la Géhenne, où l’on procédait à des rites infernaux au nom du dieu Moloch.

Mais l’abîme fangeux sait aussi frapper. Supten défie le destin. Bon fut enterré dans une tombe anonyme. Ainsi Judith songeait à « l’abstraction que nous avions clouée dans une boîte ». Ce nom, Bon, que Sutpen avait lui-même choisi, était antinomique à ce dernier (Sutpen), son négatif. Et si Henry frappa son propre frère, poussé par une jalousie atavique et souterraine, c’est bien le père, Sutpen, qui détermina par sa révélation l’atroce dénouement, « cet épilogue fatal et enchevêtré ». C’est le père qui sacrifie le fils. En répandant la mort, on s’assigne un présent funeste. Comme Créon ayant défié Antigone, et donc les dieux, ayant défini la loi séculière, celle de sa cité, comme antérieure à celle des dieux et à celle des liens humains, comme ce vieux Créon dont la mort ne peut être chantée, Supten s’écrase (le premier avait défié le fatum en raison du Bien commun auquel il se consacrait, tandis que Sutpen est autonome). Dans sa défaite, il n’y a pas de regret, il y a plus. C’est la perte pure, celle qui se traîne amère sans mot dire, celle qui erre, accablée par la plaie informe du crime. L’Antigone ensevelie, les dieux assoiffés.

Comme le tonne Agrippa d’Aubigné dans des vers où le cri rejoint l’admonition religieuse (au livre III des Tragiques) :

« Oyant vous n’oyez point, voyant vous n’avez vu

Ce qui pend sur vos chefs en sa voûte effacée

Par un prophète ancien une histoire tracée

Dont les traits par-dessus d’autres traits déguisés

Ne se découvrent plus qu’aux esprits avisés. »

Ainsi, Faulkner révèle les « infinies conséquences qu’il nous faut balayer du seuil même du désespoir » et l’implacable coût d’une telle existence. Sutpen n’a pas vu la sanglante preuve de la justice arriver.

Bon demeure sans tombe, comme Polynice chez Sophocle ; comme lui, ruinant, érodant, les principes de la cité, du territoire ; comme lui encore inscrit dans le paronomase d’Eros (désir) et d’Eris (discorde, violence), à la différence essentielle des noms : Charles Bon, Polynice (polu : beaucoup, neikos : haine, un condensé de haine, de violence, un guerrier avide). Mais les deux sont des enfants de l’exil, des êtres erratiques, dont la mort précipite à chaque fois la chute des familles. Pas de chœur comme au théâtre, dans la tragédie grecque ; néanmoins, il se présente toujours une double voix, qui consacre l’équivocité du destin humain : d’un côté le scrupule absent de la conscience de Sutpen, la volonté pure, tendue comme une cime – sa chair s’épuise dans des travaux sans fin, pire, elle s’efface, devant l’irrémissible fureur qui l’anime. De l’autre, la loi implacable, devant laquelle nul forcené ne saurait se soustraire. On est tenté d’y confronter le propos de Jean Bollack au sujet d’Antigone :

« On peut tout faire, ruser avec la mort et trouver un moyen de jouer sur le clavier du néant, se faire de lui un allié ; le chœur, lui, voit se dresser la barrière de la loi, humaine ou divine. »

Outrecuidance humaine, orgueil inhérent qui implique le déclin du corps au profit du principe votif : ces êtres qui confondent la loi et le vœu (comme la famille d’Addie qui répond à son vœu comme à la loi) plient et reviennent finalement de cette erreur. Et l’histoire se répète. À l’ombre du soleil, germe encore la vie : même sous terre, les liens des êtres au destin demeurent infaillibles.

Les voix, la voix

Chez Faulkner, vivants et morts se mêlent et se confondent, comme autant de voix du désastre. On voit que la polyphonie incorpore aussi bien les absents (Addie, Charles Bon…) que les présents (Quentin Compson, Darl…). Mais le plus souvent, il existe une lisière où se situent pléthore de personnages (Thomas Sutpen, Miss Coldfield…) où la présence absente assigne au récit un espace d’intermédiation. Intermédiation essentielle, puisque ces spectres faits de chair, ou qui en ont eu une un jour, étendent le texte dans les rives obscures de la mémoire.

Dans le Sud de la première moitié du XXe siècle, la problématique de la mémoire est particulièrement comprise dans la vie intérieure de ses habitants. Mémoire de la défaite face aux Yankees, mémoire d’un mode de vie social passé, mémoire des souffrances. Partir de la Bible pour entamer l’écriture, c’est inscrire la violence du sens dans l’outrage des événements, dans le sang de l’Histoire.

Pluralité de personnages, de points de vue. Les textes faulknériens (pensons au Bruit et à la fureur, à Tandis que j’agonise ou Absalon Absalon !), sont composés en polyphonie. Les narrateurs se succèdent, différents personnages prennent la parole et, partant, la responsabilité de narrer une histoire qu’ils vivent mais qui leur échappe toujours en partie. Car l’histoire les détermine en eux-mêmes plutôt qu’en amont. Et si ce sol malade, fangeux, désertique et inquiétant, est maculé de violence depuis des générations, alors tous, enfants, petits-enfants, seront eux aussi les séides du malheur bon gré mal gré.

Cela implique l’apparition et la croissance d’un espace intermédiaire : cet espace intermédiaire où la conscience rétractile devient paradoxalement le moteur de l’expression même, c’est le cœur tragique du monde faulknérien : un purgatoire textuel où morts comme vivants errent communément. La tragédie monte, des dessous d’une fumée qui s’emparent des êtres, tous réduits à exister dans l’immonde. Dilacérés par leurs espoirs, par leur crainte, et soudain, plus encore que tout, par l’angoisse qui enferre leurs visages. Et Darl, dans Tandis que j’agonise, se demande : « Est-on présents au présent ? », question définitoire, qui met en exergue le problème ontologique du monde faulknérien. Un monde où pousse son ombre, certes ; mais une ombre qui naguère se levait déjà, une ombre de toujours, et qui perpétuellement s’éveille, menace.

On pense aussi au premier chapitre d’Absalon Absalon !, où Quentin Compson chez Rosa Coldfield, se trouve dans une salle noire comme un caveau, « une pièce obscure, étouffante, sans air, dont les persiennes, depuis quarante trois étés, demeuraient toutes hermétiquement closes », fermés à cette brûlante journée de septembre. L’ignescence infernale côtoie le déclin et le voile (le mois de septembre qui accueille l’ardeur estivale aussi bien les brunissantes pertes de l’automne, et ces portes fermées). Fermées comme ayant trait au secret, et partant, au mystère (du grec muo : fermé), inaugurant ce qu’on pourrait considérer comme une catabase. Il y a donc un ensevelissement second, une descente, symbolique, qui s’opère ici et qui dispense au lecteur un enseignement souterrain. La voix ne résonne qu’au sein de l’obscur.

Dans l’absence où elle croît, cette voix fantomatique qui devrait pourtant glacer Quentin par sa seule venue, se déploie indéfiniment, comme un rythme, comme une suite, celle de l’eau qui coule, des tambours qui frappent au loin. Sa circonvolution la rend moins effrayante peut-être, mais ce dont elle est la voix n’en est pas moins inquiétant. Par cette musique, que définit une variation sonore, Faulkner laisse l’opacité battre. Le bruit n’est pas transparent, bien au contraire. Il participe à l’atrophie de l’espace, cet espace chargé (d’ombre, de mémoire, aussi bien de matière, de meubles..) qui réduit les sujets à être, pour un temps, non plus les commanditaires du récit, mais les réceptacles du lieu. Ils sont contraints d’écouter ce que le lieu peu à peu dévoilera. Le gouffre opère par là, et comme dans la forêt obscure où Dante entame sa marche, l’effroi qui pèse sur le lieu s’empare des sujets : le récit commence.

Il n’y a pas que des déclinaisons du noir dans cette œuvre dense et versicolore (malgré son fond). Il y a des passages d’une incognoscible clarté, d’une grâce à toute épreuve. Ainsi, le passage de la prière de Rosa Coldfield dans Absalon, Absalon !. La verticale soudaineté mue l’effort en lutte, la détresse et le pleur en souci et en chœur. C’est là ce qu’on nomme une prière. Caresse ivoirine d’espoir, sans doute irréelle, mais fondamentale. Une prière soulevée, d’un clair-obscur remarquable, pour résorber ce mouvement réitératif, ce retour incessant, éternel, de l’irréparable au sein du désert humain :

« L’amour et la foi au moins au-dessus du meurtre et de la folie, pour sauver au moins de la poussière humiliée et condamnée quelque chose en tous cas de l’ancien enchantement du cœur, de cet enchantement que nous avions perdu. »

Et s’élever ainsi vers le trait infime de lumière qui congédierait le malheureux damier du temps, l’instant d’un éclair, d’un éclat et rapatrierait le corps perdu du temps heureux où nous coulions. C’est La Madeleine à la veilleuse de Georges de La Tour : un songe au sein de la lave noire.

Les voix donc s’entremêlent, s’entrecroisent, au service de la voix du récit. La polyphonie (littéraire comme musicale) se construit sur une dialectique, une logique des contraires qui selon la doctrine chrétienne (on pense aux thèses néoplatoniciennes médiévales et renaissantes, à Erigène, à la Docte Ignorance, aux échelles théologiques) implique l’idée de participation à un élément général : mélodie et contrepoints se confrontent, comme Benjy Compson et Quentin dans Le Bruit et la Fureur. Les morts comme les vivants, comme ceux qui errent au milieu, tous essaiment une parole, le plus souvent de souffrance (qu’elle soit ou non atténuée par l’ironie) qui suscite pour nous cette conclusion : la mémoire est souillée de sang, et tous, qu’ils fussent ou qu’ils soient, sont déterminés par ce sceau ontologique. On ne mesure pas l’enjeu d’une parole, d’un acte, d’une pensée, dans un pays ensemencé par la violence et l’irrémissible, et peut-être qu’eux non plus ne le mesurent pas. Le schibboleth, la clé, de l’œuvre faulknérienne est peut-être là, dans cette distance entre ces voix et la voix.

Allons à l’esprit de ces textes, à savoir leur rapport au sol, à la terre, à la poussière. C’est leur lieu, premier et dernier. Et laissons à Caïn Marchenoir ou à Léon Bloy, la parole :

« Ceux-là ne se souviennent plus des cieux, blague Lamartinienne tant admirée ! Ils ne s’en souviennent plus du tout. Mais ils se souviennent de la tangible terre où ils sont forcés de vivre, au sein de l’ordure humaine dans une irrémédiable privation de la vue de Dieu – quel que soit leur concept de cette Entité substantielle -, avec un désir enragé de s’en repaître et de s’en soûler à toute heure !… »

Léon Bloy, Le Désespéré, 1887.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur https://fr.tipeee.com/philitt