Le monde traditionnel est saturé d’images merveilleuses que la pensée moderne a souvent dépréciées au rang de productions « imaginaires » de l’Homme. Cette désacralisation du signe, qui prive les repères religieux de toute compréhension possible, se fonde pourtant sur une ignorance fondamentale : celle de l’« imaginal », dont l’herméneute Patrick Geay, dans Hermès trahi (1996), présente la redécouverte comme la clef de résolution du désenchantement du monde.

Hermès trahi est le nom donné par Patrick Geay à sa thèse de philosophie, publiée en 1996 et rééditée en 2010 chez L’Harmattan, pour illustrer un projet tout à fait décisif : celui de remédier au divorce du mythe et de la raison, du mûthos et du logos, sur lequel le modernisme philosophique a fait l’erreur de se fonder. Hermès, c’est tout d’abord un dieu : le dieu des secrets et des stratagèmes dans la mythologie grecque, fils de Zeus et d’Iris ; c’est aussi et surtout Hermès Trismégiste, auteur d’un corpus doctrinal dont Jamblique disait qu’il délivre la science cachée de toutes choses, et qui a donné son nom à « l’hermétisme », sur le refus duquel l’herméneutique moderne a construit son projet. Contre elle, le directeur de la revue d’herméneutique traditionnelle, La Règle d’Abraham, a proposé de « juger une forme de philosophie antimétaphysique, [à savoir] la philosophie critique », à l’aune des « doctrines traditionnelles » dont l’œuvre de René Guénon fournit la méthode de comparaison et de compréhension. Approfondissant la redécouverte philosophique du symbolisme religieux par Jean Borella, Patrick Geay s’emploie à une redécouverte métaphysique de l’ « imaginal », en empruntant des recherches d’un sens différent de celles de l’islamologue Henry Corbin, qui a introduit ce concept dans les études françaises contemporaines en se focalisant sur le chiisme et sur l’œuvre du mystique persan Sohravardî. Souvent oublié, ignoré, nié, et parfois mésinterprété, l’imaginal se révèle en effet essentiel à la compréhension de tout ce que les religions traditionnelles recèlent de merveilleux. De son côté, Patrick Geay insiste sur l’importance qu’il y a de reconsidérer la théorisation et la vision du monde imaginal chez le plus grand des maîtres soufis, Mohyiddin Ibn ‘Arabi, et, au-delà de l’ésotérisme islamique traditionnel, dans toute la grande tradition visionnaire du judaïsme et du christianisme. En se mettant savamment à l’écoute des traditions ésotériques ou spirituelles communes aux trois Révélations abrahamiques, l’herméneute abolit la réduction de l’imagination à l’imaginaire humain, en montrant qu’elle s’étend bien au-delà des limites que le « psychologisme » moderne assignait aux images et à leur genèse. Ce faisant, pour reprendre les mots du philosophe Bruno Pinchard dans sa préface, l’auteur restaure les conditions nécessaires à la compréhension des « lois véritables de la constitution du religieux », contre les entreprises démystifiantes du matérialisme et du néospiritualisme dont on peut malheureusement constater la pénétration dans les sciences humaines.

Démythologisation

La pensée moderne du religieux se fonde sur une grave contradiction herméneutique : celle d’interpréter les images et les textes sacrés sans leur reconnaître un caractère sacré. Cette contradiction porte un nom : la « démythologisation ». Amorcée par le philosophe protestant Schleiermacher, qui réduit l’interprétation des textes sacrés à la simple « étude psychologique et grammaticale des œuvres », elle consiste à ne sauver la pertinence des textes sacrés qu’en les vidant de tout ce qu’elles ont de mythique, c’est-à-dire d’extraordinaire, de miraculeux, de surnaturel, en un mot : de sacré. Ainsi entreprise, l’herméneutique se contredit : elle veut étudier le sacré sans lui reconnaître son caractère sacral, comme l’avoue Ricœur lorsqu’il justifie l’« oubli des signes du sacré » par la « perte de l’homme lui-même en tant qu’il appartient au sacré ». Aussitôt posé, l’objet de l’herméneutique se soustrait à son étude.

Marcel Gauchet a tenté de sauver cette contradiction logique en concevant le christianisme comme « la religion de la sortie de la religion », c’est-à-dire une religion sans surnaturel, une religion qui, par son affirmation monothéiste, aurait, à partir de Moïse, « contribué à placer le Dieu unique en dehors et au-delà du monde des hommes ». Pour Marcel Gauchet, le judéo-christianisme serait donc la religion de l’absence de Dieu en ce monde. Or, ce faisant, le philosophe ne fait que compléter une contradiction par une ignorance, car, relève Patrick Geay, « cette approche forcée et déformante du prophétisme hébraïque [ignore] la fonction de la Shekinah comme Présence du Divin dans le Tabernacle de l’Arche d’Alliance dont il est justement fait le récit dans l’Exode ». L’interprétation du judéo-christianisme par Marcel Gauchet fait aussi l’impasse de « la très riche littérature visionnaire juive, telle qu’on la trouve dans les fameux écrits de la Merkavah », ainsi que de la profusion symbolique « des récits visionnaires chrétiens du Moyen Âge. » En somme, Marcel Gauchet réduit sa conception du monothéisme à sa version moderne et hétérodoxe, issue de la Réforme protestante. De Paul Ricœur à Marcel Gauchet, l’herméneutique moderne, en proposant aux sciences humaines la méthode de la démythologisation pour satisfaire « la prétention qui est la leur de se donner un savoir du religieux », a donc pris le risque de leur faire manquer « systématiquement leur cible faute d’une préparation métaphysique et initiatique suffisante » (Bruno Pinchard). Cette impréparation a pour cause un démantèlement progressif du signe symbolique par la philosophie moderne, à partir du nominalisme.

La grande scission

Le démantèlement de la connaissance métaphysique a consisté en une réduction et un enfermement croissant des facultés de l’esprit humain, dont Patrick Geay retrace rigoureusement les étapes. Au fur et à mesure, en effet, l’image est de moins en moins comprise, parce que séparée de plus en plus de l’idée. À partir du nominaliste Guillaume d’Ockham, docteur franciscain du XIVe siècle, qui considère que « les mots sont créés par imposition », « le langage n’est plus le reflet privilégié de l’être ; les idées, les concepts, l’universel n’ont de réalité que dans l’âme » des individus. En d’autres termes, « les noms des choses […] ne dérivent plus de leur nature ». Les idées n’ont plus la valeur d’objectivité et d’universalité que lui reconnaissaient les néoplatoniciens du haut Moyen Âge : elles sont entièrement mentalisées, pour n’être plus que des concepts psychologiques. Le mot n’est plus le nom réel d’une chose intelligée (formellement reçue par l’intellect), mais le signe conventionnel d’une conception purement mentale.

La mutilation nominaliste de la conception est poursuivie, à l’époque moderne, contre l’imagination. Au départ, Descartes sépare dans sa sixième Méditation l’imagination et la conception (elle-même confondue avec l’intellection). Son argument est le suivant : s’il y a des choses que l’on peut à la fois imaginer et concevoir, comme le triangle, il y a cependant des choses que l’on peut concevoir sans les imaginer, comme le chiliogone (polygone à mille côtés). Descartes, qui différencie l’âme et le corps comme deux substances distinctes, en profite pour fonder sur son premier dualisme celui de la conception et de l’imagination : « l’imagination se trouvant naturellement plutôt du côté du corps, elle ne peut réussir à concevoir aucune idée de ce qu’elle met simplement en image, si même elle y parvient. » Avec Descartes, l’image n’implique donc plus le concept dans son existence ; l’imagination sans la conception est indigente. À l’instar du corps qui est, en lui-même, réduit à son mécanisme, de même, l’image est inintelligible par elle-même.

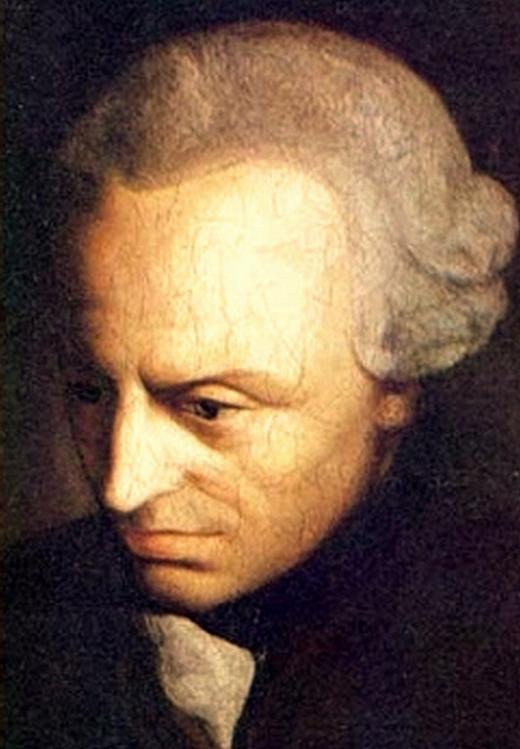

Cette scission entre le concept et l’image est achevée un siècle et demi plus tard par Kant qui, dans sa Critique de la raison pure (A15/B29), fonde son entreprise théorique sur le postulat selon lequel il y aurait « deux souches de la connaissance humaine qui partent peut-être d’une racine commune, mais inconnue de nous, à savoir : la sensibilité et l’entendement ; par la première les objets nous sont donnés, mais par la seconde ils sont pensés ». La conséquence est évidente : comme le note P. Geay, « cette séparation fait du monde corporel une forme neutre, vide, dès lors que, suivant l’expression d’Ilya Prigogine, la nature est par elle rendue “muette” ». En effet, pour Kant, il n’existe aucune donation réelle de sens. Il n’y a de pensée que produite par l’activité interne de l’entendement : les images que nous percevons sensiblement ne causent aucune pensée en nous, elles ne délivrent pas de sens, mais c’est nous qui leur en conférons : « dans la connaissance a priori, résume Kant dans sa seconde Préface, rien ne peut être attribué aux objets que ce que le sujet pensant tire de lui-même. » L’image n’est décidément plus intelligible, pas plus que la beauté n’est pour Kant une propriété de l’objet : « l’univers se trouve par conséquent réduit à l’état de “matière” confuse à organiser ; elle est a priori dépossédée par Kant de son contenu sémantique, c’est-à-dire d’une structure symbolique intrinsèque que l’homme n’aurait qu’à dévoiler. » La modernité philosophique se fonde ainsi, d’Occam à Kant en passant par Descartes, sur la grande scission entre la pensée et le réel, et, au sein de la pensée, entre le concept et l’image.

Plusieurs tentatives contemporaines, au XXe siècle, ont été faites pour redonner aux images leurs lettres de noblesse, et aux images du surnaturel un intérêt contre l’appauvrissement matérialiste du monde : Gaston Bachelard, dans son « nouvel esprit scientifique », ainsi que Gilbert Durand, dans le cadre de son « nouvel esprit anthropologique ». Cependant, impressionnés par la théorie psychanalytique de l’imagination, leur commune erreur est de réduire l’imagination à la fantaisie de la conscience ou de l’inconscient humains. Pour le premier, qui ne voit dans le symbolisme alchimique qu’une « immense rêverie sexuelle […], une rêverie de richesse et de rajeunissement […] une rêverie de puissance », l’imagination religieuse n’est qu’humaine poésie. Pour le second, qui confond les données traditionnelles avec celles de la psychanalyse, sa « fantastique transcendantale […] demeure enfermée dans des catégories psychologiques […] de “fabulation”, dont le “sens suprême” réside dans l’euphémisme, c’est-à-dire dans le pouvoir humain d’ “amélioration du monde” ». La conclusion de Patrick Geay est sans appel : la réévaluation de l’image et du merveilleux n’est pas possible dans le cadre de la théorie moderne de l’imagination, puisqu’elle prive d’intelligibilité tout contenu mythique possible.

Resymbolisation

Ce que, timidement ou résolument, la modernité a disloqué, la tradition, au contraire, le réunissait. D’une part, le concept et l’image sont les deux modalités inséparables d’une même chose : le symbole. D’autre part, le symbole est, à son tour, inséparable de la réalité dont il est le signe sensible : l’idée. Ce second point se comprend par le fait que « si, sous le mode rationnel, on peut dire que nous connaissons un objet par l’intermédiaire de sa notion, c’est que cette notion est encore quelque chose de l’objet, qu’elle participe de sa nature en l’exprimant par rapport à nous », comme l’explique René Guénon dans son Introduction Générale à l’étude des doctrines hindoues (III, 9), soulignant ici le réalisme de la logique traditionnelle. Quant au premier point, contrairement à la séparation kantienne du donné sensible et de la pensée, Patrick Geay remarque qu’ « il n’y a pas de sensation pure qui ne soit déjà un acte de la conscience ». La sensation n’est pas inintelligente, car l’homme perçoit des accidents (figures, couleurs, etc) qui n’existent jamais séparément d’une essence donnée, mais qui leur appartiennent et nous renseignent donc dessus. C’est pourquoi saint Bonaventure notait que « tout plaisir découle d’un rapport de proportion », de même que la beauté est objectivement « une équation de nombres » (Itinéraire de l’esprit en Dieu, I, 5). Pas plus que le monde selon la tradition n’est cet espace homogène de Galilée et de Descartes réduit à l’étendue, les images ne sont matière muette, mais au contraire, des « empreintes » (vestigia), dont la contemplation peut nous conduire « à voir Dieu dans toute créature qui entre en nous et par les sens corporels » (II, 1).

Les « contempteurs du corps », pour paraphraser Nietzsche, ne sont donc pas les représentants traditionnels et orthodoxes du christianisme, mais au contraire ses innovateurs modernes. Pour la Tradition, le corps physique n’est ni irréel, ni autonome, mais il tient sa réalité de son caractère iconique : il est l’image d’une essence. Or l’image n’est ni un obstacle à la connaissance (erreur iconoclaste), ni non plus la connaissance même (erreur idolâtrique), mais son moyen iconique pour parvenir à l’Idée dont il est la représentation. Si donc l’image met l’homme en contact avec le monde, et que ce monde a un principe organisateur et créateur (Dieu), alors, l’imagination ne peut pas être réduite à une faculté purement humaine. Ainsi Ibn ‘Arabi reconnaît-il trois états de l’imagination : contrairement aux postulats anthropologiques modernes qui réduisent l’imagination à la la simple « imagination combinatrice » (psychologique) de l’Homme, « il fallait concevoir, au-delà de l’imagination humaine qualifiée d’imagination conjointe au sujet (Khayâl mottasil), une imagination divine englobante, dissociable du sujet (Khayâl monfasil), “ayant une subsistance en elle-même”. En tant que prototype de la capacité humaine d’imaginer, l’Imagination divine absolue (Khayâl motlaq) est donc, pour ainsi dire, le contenant de l’imagination conjointe. » Si donc l’imagination humaine est contenue dans l’imagination divine, celle-ci peut se laisser contempler par celle-là et s’y révéler, conformément à ses propres coordonnées de représentation. Le lieu de cette contemplation n’est pas imaginaire, puisqu’il n’est pas produit par la fantaisie humaine, mais au contraire par l’intelligence divine : l’imaginal appartient à « l’imagination créatrice » de Dieu. C’est le monde intermédiaire de l’âme, où les principes spirituels se rendent sensibles, où les corps sensibles se spiritualisent en étant perçus dans leur principe. La « constitution mixte » de l’imaginal correspond ainsi à « la structure mathématique du corps du monde » que Platon regardait dans le Timée comme la médiation entre l’intelligible et le sensible.

« Solidaire d’une véritable métaphysique de l’image par laquelle l’Invisible se rend visible », la connaissance de l’Imaginal et de sa « fonction cosmologique, qui est d’unir le plan corporel au plan spirituel », est donc doublement requise pour comprendre la possibilité de la perception du divin ainsi que la fonction religieuse de l’icône et de tout symbolisme sacré (enluminures, chants liturgiques, architecture des temples…) : car qu’est-ce qu’une icône ou un symbole sacré, si ce n’est un corps spirituel, ou un esprit corporel ? Aussi l’homme est-il a fortiori appelé à devenir lui-même une icône, c’est-à-dire un saint qui est l’image charnelle de l’esprit, une incarnation de la vérité universelle. Le problème de l’imagination montre ainsi combien « “l’oubli progressif de la tradition ésotérique” », pourtant « seul[e] capable de permettre un éclairage en profondeur de la religion », est « la cause la plus profonde du déclin métaphysique dans la conscience des hommes. » La séparation antimétaphysique du mûthos et du logos est aussi fausse et arbitraire que l’est le dualisme antisymbolique du concept et de l’image.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.