À l’orée de leur vie, Pierre Drieu la Rochelle et Antonin Artaud se penchent sur le cas Van Gogh, mort peu d’années avant leur naissance. Décidé à ne plus jamais écrire sur la politique, Drieu songe à partir de juillet 1944, soit un mois avant sa première tentative de suicide, à un roman librement inspiré de la vie du peintre, Les Mémoires de Dirk Raspe, dont il n’aura le temps de rédiger que quatre des sept parties prévues. Antonin Artaud, libéré depuis un an de l’hôpital psychiatrique de Rodez, va quant à lui écrire en quelques jours ce qui deviendra Van Gogh le suicidé de la société, après avoir visité l’exposition de 1947 consacrée au peintre au musée de l’Orangerie.

Littéralement supplicié à coups de séances d’électrochocs lors de ses années d’internement à Rodez, Antonin Artaud est terriblement au fait de ce que signifient les limbes psychiatriques. Dans Van Gogh le suicidé de la société, il dépeint toute la malveillance dont les instances psychiatriques ont pu faire preuve pour tenter d’infirmer Vincent Van Gogh, au point de finir par provoquer son suicide. La thèse d’Artaud est sans ambages : considéré comme fou aux yeux de la société et des psychiatres, Van Gogh ne l’était pas le moins du monde. Il était bien au contraire d’une « lucidité supérieure ». Dans les Mémoires de Dirk Raspe, le scandale que représente Van Gogh commence dès sa plus tendre enfance lorsque ses premiers dessins sont découverts. Quelques années plus tard, alors qu’il est en mission évangéliste dans le Borinage, en Belgique, il sera frappé d’anthropémie par les autorités synodales qui le prennent alors tout autant pour un clochard que pour un fou, un fou de Dieu peut-être, mais un fou tout de même. À cette époque, dans une lettre envoyée à son frère Théo en juillet 1880, il écrira ainsi : « Je suis devenu plus ou moins dans la famille une espèce de personnage impossible et suspect ». Peu à peu, et sa correspondance en témoigne bien, Van Gogh, corps et âme dédié à son œuvre, sera expurgé du monde des hommes.

Artaud voit dans la conjuration de Théo, de l’administration psychiatrique et du docteur Gachet, les responsables du suicide de Van Gogh. Ce dernier, « sanieux et purulent cerbère » comme le décrit Artaud, est présenté de la manière suivante par Van Gogh dans des lettres à son frère : « Il me parait certes aussi malade et ahuri que toi ou moi », ou encore « lorsqu’un aveugle mène un autre aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans le fossé ? ». Artaud voit bien que la psychiatrie est le repaire d’une grande communauté de fous déboussolés. Mais ces fous ne se trouvent pas tant du côté des patients que des psychiatres eux-mêmes, nécessairement frappés de folie, ne cherchant aucunement à guérir leurs patients, étant prêts à toutes les malversations pour conserver l’ordre social établi. Ennemie de tout génie authentique, c’est cette société, et son idéologie machinatoire, dans laquelle est noyé Van Gogh, qui a tout mis en œuvre pour le réduire au silence, tout autant que les troueurs de pensée que furent Nerval, Baudelaire, ou Lautréamont, évoqués à la fois par Drieu et Artaud. Le peintre, « emmerdé dans [s]on travail et dans [s]a vie par des gendarmes et des venimeux fainéants électeurs municipaux » (Van Gogh) est ce qu’Artaud appelle un « aliéné authentique », c’est-à-dire un homme qui n’a pas compromis sa haute idée de l’honneur, qui est devenu ce qu’il était, ce « plus que personnel » plus tard évoqué par Deleuze. Au fond, ce que la société lui reproche n’est pas d’être un forcené mais plutôt une force née. Mais Artaud va encore plus loin : non seulement la société a tout fait pour se prémunir de la vérité mordante que professe Van Gogh en le tenant pour fou, mais elle a également provoqué son suicide. Elle l’a étranglé volontairement et violemment. Artaud explique ce complot : « De plus, on ne se suicide pas tout seul. / Nul n’a jamais été seul pour naître. / Nul non plus n’est seul pour mourir ».

Comble de l’impudence, cette même société torve, qui du vivant du peintre le vouait aux gémonies, accourt désormais dans les musées admirer ses œuvres, cette même lâche société aux « saloperies généralisées », qui ne veut ni ne peut intimement comprendre ce qu’est un artiste. Ce malin public qui refuse le surgissement de la vie dans la création artistique est nécessairement du côté de la mort, non pas mort en tant que règne de l’éternité mais plutôt non-être, refus irrévocable de la vie. Dans la première partie de ses Mémoires de Dirk Raspe, Louise Heywood est précisément l’incarnation de cet amas de philistins qui ne « peuvent admettre un ouvrage que déjà assimilé par d’autres », c’est-à-dire consacré par le temps, et pour qui un artiste « est quelqu’un de déjà fait, qui leur vient d’un monde inconnu et révéré, ce ne peut être quelqu’un d’entre eux, quelqu’un qui naît ».

Au sein même de ce public autophagique trônent les « théologiens glacés » (Van Gogh) que sont les « bons mauvais peintres » (Drieu) et les critiques d’art. « Artistes » consacrés par leur époque vermoulue et critiques d’art béotiens se sentent cinglés par ce peintre mû d’absolu, qui peint à coup de marteaux ; en témoignent les personnages de Van Noort et Tulp chez Drieu, qui n’arrivent pas à se dépêtrer d’abstraction et de puritanisme artistique. Van Gogh, tout comme les grands peintres originaux l’ayant précédé, n’est en rien un académicien qui se contente de reproduire ce qui existe déjà autour de lui, mais bien un peintre tonitruant s’inspirant de la tradition qui est « une fontaine bouillante d’inquiétude, de violence » (Drieu).

C’est effectivement cette violence artistique de Van Gogh, ce « caractère convulsif de l’esprit du siècle » (Drieuu, Artistes et prophètes) qui apeure le monde qui le ceint alors. Georges Bataille voyait dans l’oreille de Van Gogh un geste et une sorte d’automutilation sacrificiels, une ablation génitale. Voilà précisément ce que représente le suicide de Van Gogh, la « projection hors de soi-même » de la vie dans une société qui décidé de se séparer de ses artistes, qui en forment son élan vital : oreilles, yeux, mains et souffle. Dans ses Notes pour comprendre le siècle, Drieu analyse cet élan mortifère : « Plus de passion, ni charnelle, ni spirituelle, si ce n’est une obstination crispée et blanche à n’en avoir pas. Point de foi, si ce n’est de l’art, mais qu’est-ce que l’art qui n’éjacule plus la vie ? ». Dans sa correspondance, Van Gogh parle justement de cette civilisation vieillissante qui n’est pas sans rappeler les développements similaires que l’on peut retrouver chez Drieu, notamment dans Une femme à sa fenêtre.

Van Gogh et les pauvres : le peuple contre la bonne société

Rapidement privé de vie mondaine par les plans pernicieux de la bonne société, Van Gogh va préférer se réfugier auprès des pauvres et de leur misère. L’épisode de sa mission évangélique dans le Borinage est un moment important pour lui, qui reflète bien l’engagement absolu qu’il maintiendra toute sa vie durant. Cet épisode, longuement relaté par Drieu, avec les libertés qu’il convient d’attribuer au romancier, plonge directement Van Gogh au cœur de la souffrance et de la misère, lui qui ne voit pas de réalité en dehors de celles-ci. Dans la toute première partie, qui est la moins fidèle à la vie du peintre, Dirk Raspe est immergé dans une famille protestante anglaise, les Heywood, dont les deux fils sont en conflit, l’un préférant dédier sa curiosité aux papillons, c’est-à-dire à la nature, et l’autre aux pauvres. C’est ce deuxième fils que Van Gogh finira par suivre dans un premier temps avec sa mission au Borinage, qui pourrait rappeler la misère volontairement subie par Simone Weil au sein des usines Renault. Armé de sa Bible et de sa foi mordante, Van Gogh va se découvrir (littéralement puisqu’il vit alors dans la misère matérielle la plus totale, se dénudant pour habiller les pauvres) : « Je sens que mon œuvre s’enracine dans le cœur du peuple et que je dois me perdre avec les classes les plus humbles pour saisir la vie sur le vif et faire des progrès » (Drieu). Se rappelant d’une parole de Matthieu, c’est dans les tout-petits que Van Gogh va pouvoir comprendre ce qui est caché à la société, composée des sages et savants (singe-savants aurait pu préciser Artaud, qui parle d’une « humanité de singes lâches ») : « Seul et sans intermédiaire, voué entièrement à la totalité humaine. L’homme était dans le pauvre ou n’était nulle part ; il n’est sûrement pas dans le riche, qui est le pauvre avec quelques épaisseurs de mensonge et de faux-semblant en plus. […] le riche est sûrement bête puisqu’il ne comprend pas le pauvre ».

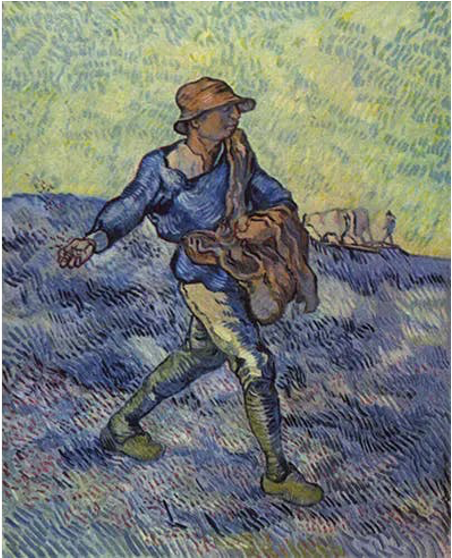

Toute sa vie, Van Gogh, qui part dessiner la fleur au fusain, s’attèlera sans relâche à dessiner et peindre les impécunieux, dont il sent bien qu’il partage le même monde, des Pauvres et l’argent (1882) au Semeur (1889) inspiré de Jean-François Millet, en passant par les Mangeurs de pomme de terre (1885). Bien que solitaire avoué, Van Gogh cherche tout au long de sa vie à appartenir à une communauté, qu’elle soit sociale, comme avec les pauvres du Borinage, ou artistique, avec Paul Gauguin et Emile Bernard ; Artaud l’appelle d’ailleurs à plusieurs reprises « le pauvre Van Gogh ». En se donnant aux pauvres (il soigne notamment des hommes au cœur des mines), Van Gogh comprend que ce sont eux qui ont le rapport le plus direct au monde, le plus brutal également, et qui en même temps l’aident à révéler la beauté voilée aux yeux des autres hommes. Cependant, comme le montre bien le personnage de Dirk Raspe, cet homme est un pauvre parmi les pauvres et, aussi incapable de s’adapter aux exigences du peuple, finit par inspirer la pitié chez eux. Dans les Mémoires de Dirk Raspe, les pauvres ont une relation charnelle au monde qui les entoure : « Je crois que les pauvres et les peintres ont en commun le sentiment du temps et du changement des saisons, tandis que les bourgeois aisés ne prêtent guère d’attention à ces évènements. […] En hiver, je souffre autant du froid que le blé d’hiver. » La rudesse de la pauvreté transforme jusqu’au corps de Van Gogh, qui, dans sa correspondance en 1885, dit avoir changé de constitution physique au point d’en avoir le « cuir dur ».

Des corps et décors retors

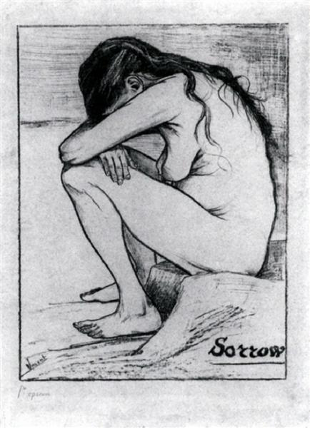

Ce rapport de Van Gogh aux corps et à la nature représente précisément l’un des points d’achoppement majeur que l’on retrouve dans les deux ouvrages de Drieu la Rochelle et Antonin Artaud. Dès son séjour à la Haye en 1881 et 1883, Van Gogh, qui mourra en 1890, a comme une prescience chirurgicale du destin qui l’attend : « Mon corps tiendra quand bien même le coup pendant quelques années, disons six à dix ans ». Or, ce corps dont il est comme exproprié par la société, n’est pas sans rappeler la notion de « biopolitique » théorisée par Michel Foucault, qui voit dans l’exercice du pouvoir une volonté croissante de s’approprier les corps, à travers les prisons. Artaud explique qu’en contrevenant au corps social, la société s’est introduite dans le corps de Van Gogh pour s’en arroger la pleine possession. Van Gogh va se voir privé peu à peu de son corps, lui qui était précisément fasciné par les corps comme objets. Il s’agit de faire resurgir par le peinture ces corps oubliés, qui n’ont même plus connaissance ou conscience d’eux-mêmes. Cette question de la dépossession du corps est essentielle dans l’œuvre d’Artaud, qui rêve d’un « corps sans organes », c’est-à-dire un corps qui soit porteur de souffle, d’originalité incandescente, du refus des automatismes. Dans le livre de Drieu, en tentant de dessiner des prostituées – ces femmes qui pourtant ne veulent jamais entièrement se dénuder -, Dirk Raspe-Van Gogh est foudroyé par la nudité. Il est autant subjugué par les « deux globes fascinants » de Sybil II, qui sont la plus belle chose qui lui ait été donné de voir, que par les corps des pauvres, lambeaux de leur âme affamée. Pour travestir un mot de Bataille, Van Gogh peint comme une femme se déshabille.

C’est par le « corps sans organes », concept-acte d’Artaud depuis reconceptualisé par Deleuze et Guattari, que l’anatomie humaine réapprendra « à danser à l’envers comme dans le délire des bals musette et cet envers sera son véritable endroit » (Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu). Ce corps débarrassé de sexe, d’anus, et d’oreille, émane d’une volonté démiurgique. Il devient alors un acte. Le corps de l’œuvre, thème concomitant chez Artaud, n’est plus alors simplement idée abstraite mais re-Création. Van Gogh ne peint pas, il agit, car comme le rappelle Drieu la Rochelle dans Gilles ou dans L’homme à cheval : « Il y a beaucoup d’action dans l’homme de rêve et beaucoup de rêve dans l’homme d’action ». Voilà ce qui fait la force de Van Gogh : en peignant, il peint l’Idée, mais, n’en ayant pas besoin, il semble plutôt l’exprimer et la réaliser dans le monde, en actes, tel que l’écrit Heidegger analysant une peinture de souliers de Van Gogh dans L’origine de l’œuvre d’art. Van Gogh a alors chez Artaud « ce regard à déshabiller l’âme, à délivrer le corps de l’âme, à mettre à nu le corps de l’homme, hors des subterfuges de l’esprit ».

Drieu et Artaud s’accordent bien à la fois sur cette conception de l’art comme acte, mais également sur la non-dualité du corps et du monde, sur la puissance en acte du corps dans le monde. La nature elle-même devient dotée d’un corps chez Artaud, car « cardés par le clou de Van Gogh, / les paysages montrent leur chair hostile, / la hargne de leurs replis éventrés ». L’attachement de Van Gogh aux pauvres n’est pas anodin en ce qu’ils sont plus que quiconque attachés à la terre, comme c’est le cas des mineurs ou des paysans. « Peintre, rien que peintre », le seul peintre n’ayant pas voulu dépasser la peinture, il y parvient pourtant puisqu’il rend le monde « d’une nature et d’un air plus vrais, que l’air et le nerf de la nature vraie ». Cette nature, à laquelle un verbe est attaché, voit justement sa vraie nature révélée par la couleur capturée par Van Gogh, « telle que pressée hors du tube », et se voit trempée de sang et torsadée par le vin. Son « pinceau en ébriété » fait alors délibérément tournoyer les soleils ivres.

Les soleils de Van Gogh

Chez Van Gogh, le corps qui prend une place primordiale est bien évidemment le corps des corps, le corps céleste qu’est le soleil. Même si Van Gogh n’est pas à proprement parler un peintre symboliste, celui-ci rappelle dans une lettre que « toute réalité est en même temps symbole », et quoi de plus riche comme symbole que le soleil, ce « soleil dans toute sa gloire » avec tout ce qui s’y rattache ? Dans le livre de Drieu, la vocation de peintre de Dirk Raspe est annoncée précisément par la lumière, celle de l’éclair qui éblouit la nuit devenue phosphorescente. Bataille, ayant déjà rapproché Van Gogh du soleil dans un article nommé Soleil pourri, voit pour sa part dans Van Gogh Prométhée (1937) avec l’oreille tranchée un soleil arraché de l’artiste dont toute la « peinture acheva d’être rayonnement, explosion, flamme, et lui-même perdu extatiquement devant un foyer de lumière rayonnant, explosant, en flammes ». C’est à partir de ce moment-là, décembre 1888, que Van Gogh essorillé commence à attribuer un sens tout nouveau au soleil, notamment à travers ses séries de tournesols, fleur solaire par excellence, tant par son tropisme que par sa forme. D’un côté, les tournesols fanés sont les soleils déchus de ce monde, « l’astre s’oppose à la fleur flétrie comme le terme idéal au terme réel du moi » (Bataille), de l’autre, les tournesols éclatants symbolisent la vie et Dieu dans sa pleine gloire lumineuse. Ainsi, Van Gogh, dont la couleur préférée est le jaune, a-t-il pour projet après le départ de Gauguin d’Arles de créer un triptyque de la Nativité enceint de deux toiles composées de tournesols.

Nous retrouvons cette dialectique de la vie et de la mort en rapport au soleil dans l’une de ses lettres, comme toujours superbement écrite, envoyée à son frère, lorsque le peintre évoque son Faucheur, dans lequel il voit une « vague figure qui lutte comme un diable en pleine chaleur pour venir à bout de sa besogne – j’y vis alors l’image de la mort dans ce sens que l’humanité serait le blé que l’on fauche. […] Mais dans cette mort rien de triste, cela se passe en pleine lumière avec un soleil qui inonde tout d’une lumière d’or fin ». Bataille, en associant le soleil à Prométhée, Icare ou Mithra, montre comment la conception la plus élevée se confond avec la chute. Il est très clair chez Drieu, qui évoque à plusieurs reprises dans toute son œuvre le combat entre l’ombre et la lumière, que la lumière est plus que simplement la lumière. Il rejoint ainsi Van Gogh qui lui-même s’accroche aux Évangiles, voyant Dieu et la vie derrière cette lumière. Nous touchons peut-être ici le cœur du génie de Van Gogh, qui parvient, en peignant l’éphémère avec ses tournesols, à manifester l’ineffable éternité. Artaud s’empare également de cette idée lorsqu’il évoque « cet infini pour lequel […] on s’embarque comme dans un train pour une étoile », cet infini que la société a tout au long de sa vie tenté de lui spolier. Van Gogh écrit ainsi dans une lettre à son frère : « J’ai un besoin terrible de – dirai-je le mot – de religion – alors, je vais la nuit dehors pour peindre les étoiles ». Et quelle étoile plus brillante dans notre nuit que le soleil ?

Tout comme l’est l’œuvre de Georges Bataille (Histoire de l’œil, L’anus solaire), celle d’Antonin Artaud est traversée par l’omniprésence solaire, en témoignent ses Tarahumaras ou son Héliogabale ou l’Anarchiste couronné. Artaud couronne justement Van Gogh, en le faisant roi dans son livre, c’est-à-dire en l’associant directement au principe actif et viril qu’est le soleil, qui chaque matin parachève sa victoire triomphante sur les ténèbres. Van Gogh, drapé d’or, peint « un soleil et une lumière, que faute de mieux, [il] ne peu[t] appeler que jaune, jaune souffre pâle, citron pâle or » (Van Gogh), ce soleil écrasant du Midi, cette « vérité torride d’un soleil de deux heures de l’après-midi » (Artaud). Ce soleil est, entre autres, l’image du Bien choisie par Platon dans La République tel qu’il se manifeste dans le monde sensible. Quoi de plus logique pour conclure cette vie brillante que le récit de l’enterrement de Van Gogh par son ami Emile Bernard, qui explique que le soleil y était tonitruant ? Artaud écrivait d’ailleurs, faisant le lien entre l’astre et la mélancolie qui l’a habité toute sa vie : « Pourquoi les peintures de Van Gogh me donnent-elles ainsi l’impression d’être vues comme de l’autre côté de la tombe d’un monde où ses soleils en fin de compte auront été tout ce qui tourna et éclaira joyeusement ? ».

La quête de vie et d’infini

« Comment se fait-il qu’il y ait sur la terre une femme seule, délaissée ? »

Si Van Gogh et Drieu évoquent Van Gogh de manière si personnelle et subtile, c’est précisément parce que les deux écrivains s’en servent comme prétexte pour parler d’eux-mêmes ; prétexte étant à comprendre dans son acception artistique, à savoir un modèle dont s’inspire un artiste. Dans les Mémoires de Dirk Raspe, Drieu précise à plusieurs reprises que ce livre n’est pas un roman, mais plutôt les mémoires d’un peintre. Il faut bien évidemment prendre cette saillie romanesque à la lettre : en écrivant les Mémoires de Dirk Raspe, il rédige dans une certaine mesure les mémoires de Drieu la Rochelle, tout autant peintre de son époque que Van Gogh est, par sa prodigieuse correspondance, écrivain. Avant tout, ce texte de Drieu, séducteur autant qu’esthète, parachève, après de nombreux textes comme L’homme couvert de femmes, Gilles, ou son Journal d’un homme trompé, son obsession pour les femmes, celles qui l’ont éloigné du suicide durant tant d’années.

Dirk Raspe est en grande partie un roman de l’échec du narrateur avec les femmes, qui lui restent fondamentalement étrangères, ce narrateur qui, se sachant pauvre, laid et d’une timidité maladive, ne peut y accéder. Les personnages féminins, plus nombreux dans le livre et dans la vie de Drieu que dans ceux de Van Gogh, vont donc confronter Dirk Raspe à une altérité qui n’est pas saisissable autrement que par la peinture. Avec le personnage d’Evelyn, bourgeoise qu’il aimera, il apprendra durement l’implacable réalisme terrestre féminin. Avec Sybil II, cette « Vénus des carrefours », mère et putain, il tentera de découvrir le fond de la Femme éternelle en faisant écho à une phrase tirée du Journal d’un homme trompé : « Je passe mes nuits dans ce bordel dont j’imagine qu’il est dédié à la Vierge ». C’est précisément la femme, non pas idéale mais idéelle, que Dirk Raspe et Drieu tentent de peindre : « Nous ne pouvons aimer qu’une femme dans notre vie parce que notre âme particulière n’est qu’un seul canal étroit pour l’âme universelle aux multiples manifestations ; nous nous émouvons sur le type dont elle participe dès que nous la découvrons ». Antonin Artaud est, pour sa part, on ne peut plus clair sur cette entière assimilation de Van Gogh à sa vie, puisque le voici métamorphosé en Van Gogh dans ce texte. Au fond, ce que Dirk Raspe-Drieu désire dans la femme, c’est ce que Artaud recherche lui aussi dans Van Gogh : la vie, et donc l’infini.

Artaud, dont on pourrait dire que l’œuvre s’articule autour du triptyque « foudre, foutre, poudre », comme le résumait un journaliste interrogeant Derrida à son propos, nous met en garde : « Qui ne sent pas la bombe cuite et le vertige comprimé n’est pas digne d’être vivant ». Plutôt que de mener une vie d’avorton, il faudrait tenter de cheminer sur la voie à laquelle Van Gogh consent : « On peut vivre pour l’infini, ne se satisfaire que d’infini, il y a assez d’infini sur la terre et dans les sphères pour rassasier mille grands génies » (Artaud). Les mots que Drieu prête à Alain dans son grand roman sur le suicide, Le feu follet, pourraient convenir à Van Gogh : « Vous ne pensiez pas à moi, eh bien, vous ne m’oublierez jamais ! ». Au fond, le fait que Van Gogh ait inspiré après sa mort autant de génies n’est pas anodin, en témoigne la toute dernière lettre destinée à Théo qu’il portait sur lui le jour de son suicide. Cette lettre est tout sauf le témoignage d’un mode clos et égoïste ; elle représente plutôt celui de la totale reconnaissance au monde : « Mon travail à moi, j’y risque ma vie et ma raison y a fondu à moitié […] mais que veux-tu ? ».

Théo Delestrade

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.