Il y a cent soixante ans naissait Gabriele D’Annunzio (1863-1938), sans doute l’écrivain le plus prolifique, admiré, détesté, honni, décrié et clivant de l’histoire de la littérature italienne. En proie à des clichés et des jugements à l’emporte-pièce persistants, il a, dès son vivant et jusqu’à nos jours, toujours suscité des jugements extrêmes. Mais qu’en est-il exactement ? Auteur d’une œuvre protéiforme, du roman à la poésie en passant par le livret d’opéra et le scénario de cinéma, ce moderne enraciné dans une tradition gréco-latine et qui pourrait dire, à l’instar de Victor Hugo, que le mot Ananké est au centre de ses méditations, n’est ni résumable en quelques mots ni réductible aux cases où ses détracteurs ont bien voulu le reléguer. C’est un D’Annunzio enfin débarrassé des oripeaux d’une réputation injuste que Maurizio Serra, de l’Académie française, présente dans sa biographie définitive (Grasset, 2015) et sur lequel il a accepté de revenir pour PHILITT.

PHILITT : D’Annunzio a plusieurs facettes : journaliste, poète, romancier, politique, aventurier, séducteur. Vous qualifiez de « démon de la dualité » ce roturier des Abruzzes qui, en même temps, côtoie les plus grands de ce monde et prend une part importante dans l’histoire littéraire et politique de son pays. Dans quelle mesure cette diversité est-elle représentative de la personnalité fantasque, démesurée, magnifique du personnage ?

Maurizio Serra : D’Annunzio est un être protéiforme, sur le modèle de l’Italien ou de l’Européen de la Renaissance, qui a tenu à former, tout au long de sa vie, un ensemble dans lequel tout se tient, de la littérature à la politique, en alternant fiction de grande beauté et avertissements politiques pertinents. Quelques analystes de son parcours ont estimé qu’il s’est engagé à corps perdu dans la politique à partir de la Première Guerre, alors que sa production littéraire commençait à marquer le pas et à ne plus être en phase avec la sensibilité de son époque, et ce afin de rester sur le devant de la scène. Cela, je ne le crois pas. En effet, il avait déjà à son actif une brève carrière parlementaire de 1897 à 1900, dont on peut sourire mais qui montre un intérêt pour la chose publique. Et souvenons-nous qu’à vingt ans, il a consacré une série d’articles non seulement à la société romaine et aux toilettes des princesses dans les baignoires de l’opéra… mais surtout aux polémiques liées au développement de la marine de guerre italienne, qu’il suivait de très près. Il a donc depuis son plus jeune âge porté un grand intérêt à l’expansionnisme italien. Toutes ses facettes correspondent et cela se matérialise dans le fait, assez unique dans l’histoire de la littérature italienne, qu’il ait écrit en prose, en vers, pour le théâtre et pour le cinéma. En France, cela s’est rencontré chez Cocteau par exemple, qui se réclamait d’ailleurs un peu de D’Annunzio au début de sa carrière. Mais en Italie, le cas est unique, des auteurs comme Malaparte, Svevo ou Pirandello se concentrant très majoritairement sur un aspect de leur art, qu’il s’agisse de romans ou de pièces de théâtre.

Cette dualité constante se lit par exemple dans l’Enfant de volupté : il cherche ainsi son idéal de femme, qui allierait volupté et pureté. Il y a un tiraillement entre d’un côté l’exaltation des pulsions physiques et de l’autre la recherche de la vertu, qui est son principe moteur. Sa devise qui figure dans sa villa du Vittoriale est justement Genio et Voluptati.

Ce sont les deux rôles de sa vie, qui étaient souvent en conflit. On associe très souvent la volupté, l’érotisme, la sensualité au d’annunzianisme. Pourtant, il y a toujours en lui une part de culpabilité, qui n’est pas d’ordre moral ou religieux, et qui se matérialise dans la conception qu’il a du processus de création. C’est particulièrement remarquable à ses débuts de romancier, alors qu’il craignait de ne pas posséder suffisamment de discipline intérieure pour écrire et qu’il devait s’isoler tel un ermite. Dans ces cas-là, il ne voulait plus voir la Femme, il se privait de nourriture etc. car son œuvre devait émerger d’une certaine chasteté, voire de la mortification qui lui semblait nécessaire. Cela peut étonner de la part d’un homme dont la satisfaction des plaisirs, notamment physiques, occupait une place si importante. Ce qui démontre que la sensualité n’est jamais aussi fastueuse et heureuse qu’on le prétend, et qu’il le prétendait d’ailleurs lui-même.

Vous indiquez que c’est un artiste complet qui veut réussir en tout. Peut-on dire qu’il a hérité du romantisme, notamment allemand, cette volonté d’aboutir à une œuvre d’art totale ?

Il y a un peu de cela, même si, en Italie, a toujours existé une polémique anti-wagnérienne assez forte. Le Feu, qui est la plus wagnérienne de ses œuvres (repensons à la description du faux cortège funéraire de Wagner en gondole à Venise), est le pinacle mais en même temps l’adieu adressé au wagnérisme et peut-être à l’œuvre d’art totale. Il poursuivra ensuite une œuvre qui sera davantage centrée sur l’héritage culturel gréco-latin dont il se réclamait. Il a cherché le théâtre de sa vie à travers une certaine esthétique tout en sachant qu’une partie de son œuvre ne s’y retrouverait pas intégralement. Son aspect polymorphe, voire touche-à-tout, l’a empêché de faire sienne cette obsession romantique allemande pour la fixité, l’immuabilité de l’œuvre.

Peut-on dire que D’Annunzio a pris de la vie tout ce qu’il pouvait en tirer pour en extraire une matière artistique, en imbriquant la réalité de la vie et l’œuvre qui s’en nourrit ? En somme, le jouisseur serait aussi un artiste fécondeur.

Il n’est pas le seul. Mais il me semble que cette jouissance est, chez lui, toujours menacée et qu’une ombre se profile sans cesse derrière, dans l’Enfant de volupté ou le Feu par exemple. Il y a, dans son œuvre, cette perpétuelle forme d’attraction vers les éléments, au risque de se brûler les ailes. Cela est très évident dans les Laudi. Il n’y a jamais de jouissance perçue sans l’ombre de son contraire. D’Annunzio est un produit des Grecs, desquels il a hérité ce sentiment d’une fatalité menaçante, et des Latins. Même s’il a subi d’autres influences, comme le romantisme allemand dont nous avons parlé, les romans russes et la littérature française, il est un enfant de la Méditerranée, et c’est la raison pour laquelle le voyage qu’il a effectué en Grèce en 1895 a pris une part aussi importante dans l’édification de son esthétique : c’était pour lui comme un retour aux sources, qui lui a permis de produire son poème Laus Vitae.

Son traducteur Georges Hérelle, dans son D’Annunzio ou théorie et pratique de la surhumanité, met en évidence deux choses : l’absence de distinction entre le personnage historique et ses dramatis personae que nous venons d’évoquer (les personnages qu’il crée sont des émanations de l’individualisme de l’auteur) et le fait que D’Annunzio « vit en lui-même » : ce qui se passe dans le monde extérieur compte moins que ce qui se déroule dans son propre esprit. Son œuvre serait donc entièrement subjective ?

Je ne connais pas de grand créateur qui n’ait pas fait preuve de subjectivisme, car l’élément extérieur, qui peut avoir un impact plus ou moins puissant, est filtré par la propre sensibilité et l’intériorité de l’artiste. Il a cependant mis cette subjectivité au second plan au moment de la guerre et de l’épisode de Fiume, il l’a sacrifiée sur l’autel de la grande Histoire. Mais à ce moment-là, il était moins écrivain que Comandante et politique et ne produisait pas vraiment de littérature, faute de temps. Il a bien sûr fait coïncider sa vie et son œuvre, en héritier de Byron, Shelley et Chateaubriand. Les deux éléments se reflètent : connaître l’un, c’est connaître l’autre. En cela, il n’est pas du tout proustien, et ne considère pas que la vie de l’auteur doit être foncièrement séparée de l’œuvre.

Cette fécondité se retrouve aussi dans son style, fait d’emphases, d’ornementation parfois surchargée, d’accumulation de symboles et de références, de phrases sculptées, d’archaïsmes, ce qui a fait sa renommée mais qu’on lui a également beaucoup reproché. Comment définiriez-vous ce style dont il disait : « Sapeva bene che nell’opera d’arte, lo stile è tutto e che soltanto lo stile ha la potenza di dar la forma e la vita all’ideale sognato[1] » ?

Je ne suis pas vraiment d’accord sur le supposé archaïsme de son style. Des éditeurs, circonspects à l’idée de republier ses œuvres, évoquent toujours cette question du style qui rendrait ses ouvrages inaccessibles. Prenons le bon côté des traductions de Hérelle, qui embourgeoisaient les œuvres de D’Annunzio, selon le propre mot de ce dernier, et qui teintaient ses ouvrages d’une couleur très Troisième République : cela a permis de diffuser la production d’annunzienne à un très large public ; finalement, Hérelle lui a rendu service. Si l’on dépoussière le D’Annunzio de Hérelle, qui n’est pas forcément le D’Annunzio véritable, l’œuvre serait parfaitement lisible pour un lecteur français d’aujourd’hui. Il n’y a pas plus de difficultés linguistiques dans ses livres que dans ceux d’un Anatole France ou d’autres écrivains de cette période. L’Innocent (connu également sous un autre titre : l’Intrus) n’est pas particulièrement baroque ; l’Enfant de volupté l’est certes un peu plus car son intrigue décrit justement le baroque d’un certain monde finissant. Giovanni Episcopo est une nouvelle tolstoïenne très simple, très linéaire, très pure. Les Vierges aux rochers, le Triomphe de la mort et le Feu relèvent du grand style ; mais là encore, si nous parvenons à lire des œuvres surréalistes, post-surréalistes ou d’avant-garde (surtout celles des années 1960) qui nous tombent en général des mains, je ne vois pas quel grief on pourrait opposer à notre pauvre D’Annunzio. Il partage avec de nombreux auteurs français une grande richesse lexicale mais je ne sache pas que cela soit un défaut quand on sait que Proust, Saint-John Perse ou Claudel usaient de la même technique et avaient recours eux aussi à des termes désuets.

Reconnaissons toutefois une certaine affectation stylistique, si l’on considère par exemple le Martyre de Saint Sébastien qu’il a écrit en français.

C’est le bon mauvais exemple ! Le D’Annunzio « français » est surfait. Cet ouvrage a le défaut d’être celui d’un auteur dont le français n’est pas la langue maternelle et qui veut prouver qu’il connaît mieux la langue que les natifs. Il a recours à des expressions archaïques qu’il a trouvées dans des lexiques de sa bibliothèque pour épater le lecteur. Hérelle, qui ne goûte pas beaucoup le D’Annunzio dernière période, refuse de le traduire et c’est Maurice Barrès qui va s’attacher à réviser le Martyre. Ici, D’Annunzio a le sentiment d’avoir repoussé la limite de ses possibilités dans une langue qui n’est pas la sienne. Mais les derniers textes italiens, s’ils sont exaltés, n’en demeurent pas moins très beaux. Il invente un style de poème en prose, à partir du Nocturne en 1916 et jusqu’aux Cent et cent et cent pages du livre secret (1935), dont des extraits ont été publiés chez Christian Bourgois.

Sa vision de l’amour est également marquée par le trop-plein : c’est un séducteur invétéré qui collectionne les maîtresses en attribuant un surnom à chacune pour les ériger en modèle littéraire, la plus célèbre étant la Duse, sa muse. La femme est également la rivale de sa création. N’y a-t-il pas là un rapport conflictuel entre D’Annunzio, homme-animal instinctif à la recherche de la jouissance perpétuelle et les femmes qui, dans le même temps, trouvent leur intérêt en étant gravées dans le marbre de la création artistique ?

On se demande ce qui attirait toutes ces femmes car D’Annunzio n’était pas particulièrement beau ni riche. Viril, il l’était certainement. Doué de l’art de la séduction par la parole aussi. D’un côté, il était vraiment jouisseur et semblait tirer du contact physique des voluptés auxquelles il ne pouvait renoncer et ce, jusqu’au bout. Cela donnera lieu, au soir de sa vie, à un triste cortège de prostituées vêtues en princesses gravitant autour de lui. D’un autre côté, il avait un goût d’esthète, voire de parvenu, pour l’apparat, le faste… Il fallait donc que la femme fût parée des attributs de la séduction, mais aussi de l’élégance, de la beauté et de la richesse. Je précise ici qu’il ne cherchait pas des femmes aisées financièrement pour en tirer profit. Mais il cumulait les dettes pour se placer à leur niveau, ses goûts féminins n’étant pas à la mesure de ses moyens. Il gagnait correctement sa vie, grâce notamment aux revenus générés par les représentations de ses pièces de théâtre, mais ce qu’il gagnait, il le dépensait en bijoux ou bibelots pour ses maîtresses. Roturier, il l’était mais sa famille appartenait à la bonne bourgeoisie, il suffit de voir sa maison natale à Pescara, très typique des petits hôtels particuliers de la province italienne au tournant du XIXe et du XXe siècles. Du côté de sa mère, il appartenait même à la petite noblesse locale, donc il n’y a rien dont il dût avoir honte. De même que le Feu marque la fin du wagnérisme, l’Enfant de volupté, dans la poignante scène finale de la vente aux enchères du mobilier, représente un adieu à ce monde de la haute société. Il y a une faculté impressionnante chez lui à s’emparer d’un thème, d’un milieu donné et d’en tirer tout ce qu’il peut pour ensuite l’abandonner complétement. Les personnages-types qu’il façonne et qu’il applique à lui-même, par exemple la figure de l’esthète, ne sont pas forcément liés à une tranche de vie, à une société déterminée. C’est son instinct politique, que j’évoquais plus haut, qui lui permet d’évoquer des classes sociales différentes. Son rapport avec Robert de Montesquiou est en cela très intéressant. On a beaucoup dit qu’il avait spéculé sur l’admiration que lui vouait ce dernier. Je ne le crois pas. Il s’est au contraire comporté avec beaucoup d’élégance ; il a ainsi rédigé une préface pour la Divine Comtesse de Montesquiou, qu’il ne voulait absolument pas faire mais il s’en est acquitté par amitié. En observant Montesquiou, il s’est rendu compte que cet aristocrate décadent était prisonnier d’un monde à l’agonie et D’Annunzio ne souhaitait pas finir ainsi.

Vous montrez d’ailleurs, à la suite de Julien Benda, que la création chez lui est un acte sensuel : il est un esthète à la recherche de la Beauté. On l’a assimilé au symbolisme décadent fin-de-siècle. Peut-on pour autant circonscrire un artiste aussi multiforme dans un genre littéraire particulier ?

La réponse est bien évidemment non, comme vous vous en doutez. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs : non seulement la richesse et la multiplicité de son œuvre mais également sa durée dans le temps. Il a commencé à écrire à seize ou dix-sept ans et a terminé à plus de soixante-dix ans, soit une carrière de plus de cinquante ans. C’était un homme sans cesse à l’affût de ce qu’il se passait autour de lui et qui s’intéressait à tout ce qui lui était contemporain, notamment en ce qui concerne la technique. Il ne peut donc pas être réductible à un courant en particulier.

Là encore, il est tiraillé par la dualité entre un certain élitisme qui s’incarne dans un retour aux sources de la civilisation antique, donc un refus du progrès matérialiste et, en même temps, cet attrait qu’il ressent pour la modernité : c’est un communicant, il invente des slogans publicitaires, il voue un culte à la vitesse et à la technique (avion, automobile…) tout en étant concurrencé par les futuristes. S’est-il finalement converti aux sirènes de la modernité ?

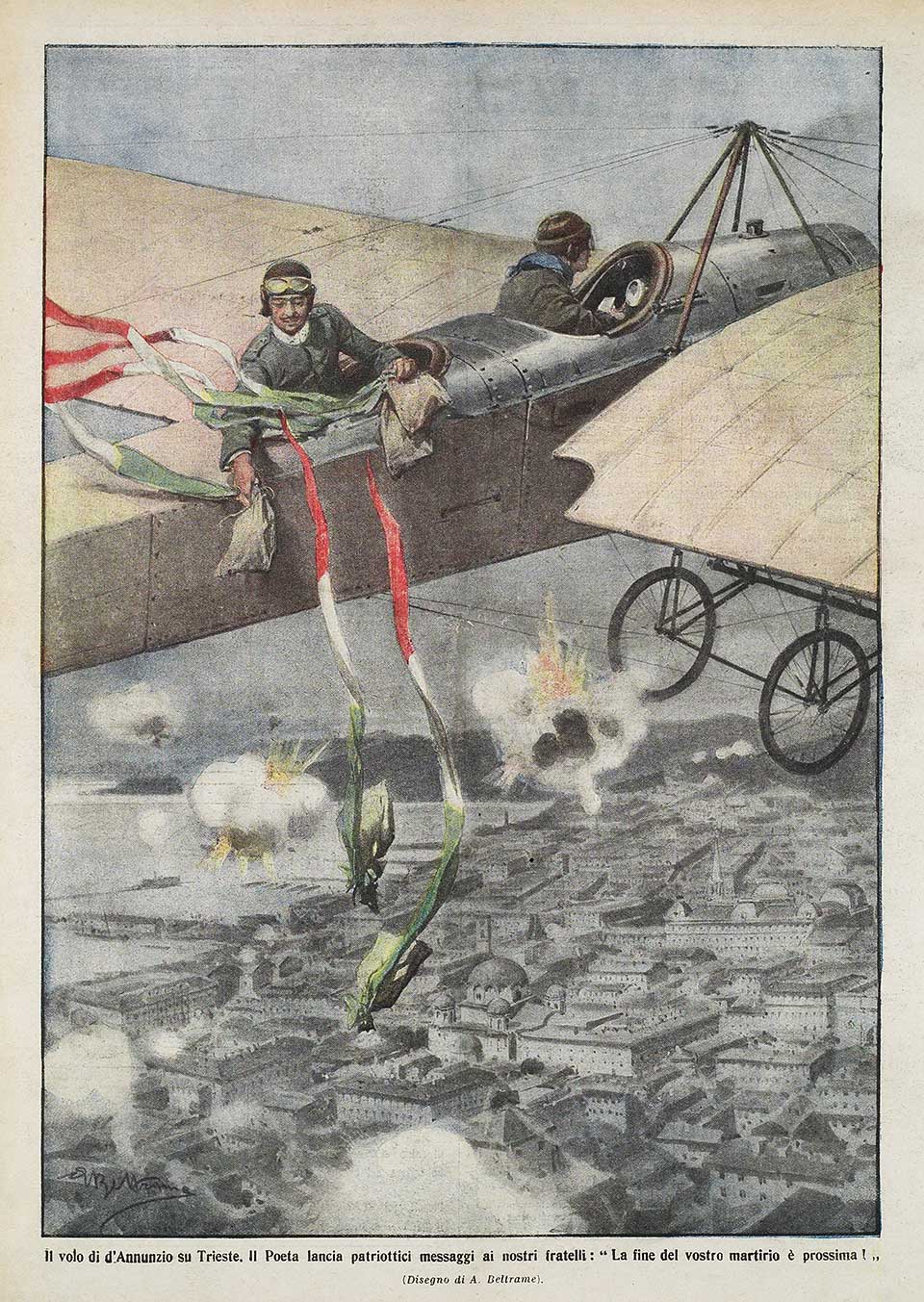

Il a toujours possédé un certain sens du spectacle. Ainsi, adolescent, il a mis en scène sa propre mort. Ce qui le rend moderne, c’est sa capacité à vivre avec son temps en en prenant ce qui lui sert et en ignorant le reste. Il en va ainsi quand il découvre l’automobile et l’avion pour lesquels il se passionne, alors qu’auparavant il avait écrit des pages sublimes sur les sensuelles cavalcades à dos de cheval et semblait aduler le cheval plus que tout au monde. On a beaucoup moqué le fait qu’il se soit pris pour un technicien du vol. Il n’a jamais été pilote, même si une fois ou deux il s’est surpris à dire qu’il pilotait un avion dans les cieux de Vienne, c’était plutôt un observateur. Dans tous les cas, il était plus au fait des techniques aériennes que Malraux, malgré tout ce que ce dernier a pu dire et inventer sur sa guerre d’Espagne. Cela dit, si vous vous rendez dans les établissements du groupe industriel aéronautique Caproni, vous y verrez des plans de fuselage et des schémas de prototypes annotés de la main de D’Annunzio, dont certains agrémentés de dessins. Il vouait un culte à la vitesse et à la technique et c’est un des grands sujets de son ouvrage Forse che si, forse che no.

Vous précisez qu’il n’a pas mis en scène une guerre personnelle contre la société moderne à l’exemple de Mishima. Il a su s’y conformer. Cependant, vous indiquez aussi qu’il a récusé deux aspects majeurs de la modernité ; la mémoire et le mal. Que voulez-vous dire par là ?

J’ai évoqué dans mon livre la comparaison qui a été faite avec Mishima pour la battre en brèche. Des connaisseurs de Mishima, mais certainement pas de D’Annunzio, les ont mis sur le même plan, ce qui est ridicule car leur vision du monde est radicalement différente. Cela n’enlève bien sûr rien aux qualités de Mishima. Pour vous répondre, D’Annunzio a toujours eu beaucoup de mal à comprendre la Recherche du temps perdu. On sait qu’il a tenté de la lire deux ou trois fois mais il ne parvenait pas à comprendre pourquoi Proust parlait autant du passé, ce qui n’a jamais intéressé D’Annunzio. Évidemment, à la fin de sa vie, il a pu ressentir quelque nostalgie de sa gloire passée et on retrouve cela dans le Livre secret. Mais il préférait considérer la vie devant lui, il voulait que son visage se tournât du côté où le soleil se lève. Il y a ancré en lui un élément de superstition paysanne abruzzaise : la mort lui fait peur. Dans la Fille de Iorio, qui est sa plus belle pièce car la plus vraie, la mort est représentée par la foule, le lynchage, la persécution, l’entrave à la liberté. La liberté, c’est pour lui être vivant. L’autre élément est la mémoire ; son subjectivisme fait de sa mémoire quelque chose de sélectif. On a critiqué une supposée cruauté de sa part : s’il a aidé des gens dans le besoin, il en a oublié bien d’autres, qui étaient pourtant englués dans des situations désespérées. Mais il avait compris qu’il existait certaines natures condamnées et il n’a pas voulu les suivre dans cette autodestruction. C’est le caractère le moins autodestructeur qu’on puisse imaginer.

D’homme-animal, il devient un homme-machine à partir de la guerre de 14-18, qui est le symbole de la rupture avec le passé (summum de la modernité par sa totalité) et aussi celui du progrès technologique. Qu’est-ce que ce point de rupture entre un ancien monde et le nouveau a représenté pour lui ?

Il faut avant tout considérer le point de vue idéologique. La situation diplomatique italienne était, au déclenchement de la Première Guerre, dans une situation de flottement. Alliée dans un premier temps de l’Autriche, elle regardait aussi du côté de la Triple Entente. Et D’Annunzio a fait, dès la déclaration de guerre, une campagne très active pour un rapprochement avec la France et l’Angleterre (il ne mentionne pas la Russie qui ne l’intéressait pas). Nous savons aujourd’hui que cette campagne de propagande a été appuyée par des relais au sein du gouvernement qui étaient eux-mêmes bellicistes. D’Annunzio croyait, par francophilie et austrophobie, aux valeurs véhiculées par cette guerre. Je rappelle que lors de la première de sa pièce de théâtre la Nef, il avait, lors d’un banquet donné en son honneur, levé son verre à « l’amère Adriatique, qui est entre des mains étrangères », à savoir bien sûr l’Autriche-Hongrie. Il y a donc une idéologie d’annunzienne claire et nette, au contraire du fascisme qui a toujours tenté de déterminer la position la plus accommodante pour ses intérêts. D’austrophobe, il est devenu par la suite germanophobe et surtout naziphobe et a essayé maintes fois de mettre en garde Mussolini face à la néfaste et funeste alliance avec Hitler. D’autre part, il était belliciste car il a vu en la guerre tout ce qu’il souhaitait : la sélection par le feu, la modernité et la totalité. C’est ce qui m’a permis de le rapprocher de Jünger, dans cette conception de la guerre comme expérience totale. Il a continué néanmoins à écrire pendant la guerre, dans ses fameux Carnets (où il relate notamment la perte de son œil) et, à la lecture, on se rend bien compte que les carnages de la guerre de position, sur tous les fronts, l’ont écœuré. Dans certaines pages, très fortes, son bellicisme exalté, voire chevaleresque, tombe en consternation face à la souffrance de la guerre. Il a composé alors une contre-poésie de la guerre, qu’il a malheureusement quelque peu retranchée de son Nocturne alors qu’il aurait dû l’y insérer pour en composer un livre plus complet. Malgré tout, il a tenu à pourvoir la guerre d’une dimension noble, l’Italie traversant alors une phase nationaliste. Une autre page très belle des Carnets est celle qu’il consacre à la seule exécution de déserteur à laquelle il ait assisté et qu’il termine en demandant : « Qui pourrait dire s’ils sont meilleurs que moi ou si je suis meilleur qu’eux ? ». Un doute plane donc sur la « beauté » de cette guerre qu’il a pourtant appelée de ses vœux, au contraire d’un Marinetti qui était un belliciste accompli. Il est vrai que D’Annunzio a mené cette guerre comme un condottiere : il combattait quand il le voulait, il passait d’un palace à l’autre pendant ses « permissions » qu’il s’attribuait, mais il a néanmoins risqué sa vie comme fantassin, comme marin et comme aviateur. Il n’a pas fait le fanfaron ainsi que certaines personnes malintentionnées le clament. Son engagement a suscité tellement de méfiances de son vivant même qu’il a fallu une intervention en haut lieu, certainement de la maison royale, pour lui accorder la médaille de la bravoure.

D’Annunzio invoque dans son œuvre un surhomme nietzschéen qui a recours à la force et incarne l’avenir de la nation et du peuple latins. Il chante la vie dangereuse et héroïque qu’il mènera d’ailleurs durant la guerre. Cette mise en avant du héros, auquel il voue un culte et en lequel il voudrait se reconnaître, n’est-elle pas déjà ici une préfiguration du fascisme ?

Je pense que le surhomme, pour lui, représente l’homme complet. Là encore, on a trop assimilé son surhomme à la dimension nietzschéenne. Or, son surhomme est plutôt grec. Bien sûr, il y a une influence de Nietzsche, même si l’on ne sait pas exactement jusqu’à quel point il a pu le lire ; dans tous les cas, il l’a pratiqué à partir de traductions françaises un peu faciles. Ce n’était pas un disciple accompli. Pour lui, c’est plutôt l’homme de la tragédie grecque qui compte, celui que seul le sort peut abattre et qui doit conduire sa navigation comme Ulysse, sans dévier de sa trajectoire. C’est la raison pour laquelle son voyage en Grèce a été une expérience indispensable, à tel point qu’elle a détruit toute volonté de voyager ailleurs.

Ce culte du héros peut-il s’expliquer en partie par la hantise de D’Annunzio de la déchéance, celle de Rome, du peuple italien, mais aussi d’un point de vue individuel ?

Bien sûr, c’est la peur de la décadence, de la destruction, de la dissolution. C’est la raison pour laquelle il s’éloigne de femmes qui l’attirent par leur côté non bourgeois et original mais qui commencent à lui faire peur, pensons par exemple à Donatella Cross, qui a traduit en français Forse che si, forse che no, et qui a fini sa vie de manière misérable pendant l’Occupation, en fouillant les poubelles. C’est aussi pour cela qu’il a longtemps refusé d’expérimenter les paradis artificiels ainsi que l’alcool et le tabac, qui ne l’intéressaient pas. Il a commencé à toucher aux drogues pendant la guerre, car elles circulaient entre aviateurs, et à la fin de sa vie pour des raisons pratiques et hygiéniques alors qu’il voyait ses aptitudes aux prouesses sexuelles, dont il a toujours été fier, décliner. Il prenait aussi beaucoup d’herbes médicinales, qui étaient surtout des placebos…

Ses villas (la Capponcina mais surtout le Vittoriale, qui abrite dix mille objets hétéroclites, la plupart des copies, ainsi que trente mille livres) incarnent sa démesure mais aussi son style chargé et qui participent de son mythe. Qu’a représenté le Vittoriale pour lui et que représente-t-il encore pour les Italiens ?

Le Vittoriale a été sauvé alors qu’il devait devenir, après la guerre, une sorte de colonie de vacances pour les enfants d’ouvriers, car le gouvernement souhaitait montrer que cela revenait de droit au peuple. Les conservateurs successifs, dont l’un des premiers était un juif persécuté par les nazis, ont beaucoup œuvré pour la mémoire de D’Annunzio et pour préserver le Vittoriale tel qu’il était à sa mort. La villa a attiré, l’année dernière, 240 000 visiteurs, ce qui montre l’intérêt que peut encore représenter D’Annunzio pour le public, qu’il soit italien, allemand, français… et ce qui en fait la résidence d’écrivain la plus visitée du pays. Il faut dire aussi qu’elle a l’avantage de se trouver au lac de Garde, un endroit magnifique qui attire de nombreux touristes.

Le bilan de Fiume, l’éphémère tentative de restitution des terres irrédentes, n’a pas été si bénéfique que cela pour D’Annunzio : d’un côté, il s’est aliéné le gouvernement (les relations diplomatiques avec les pays d’Europe centrale en ayant souffert et les conséquences se font toujours sentir aujourd’hui[2]) et on l’a considéré comme un aventurier tête brûlée, et de l’autre il a préparé involontairement le terrain à Mussolini. Peut-on dire que Fiume a été une expérience globalement négative ?

Il est assez difficile de porter un jugement de valeur sur un événement qui relève des turbulences européennes post-traités de paix. C’est une mouvance historique. On pourrait trouver un avantage diplomatique dans le fait que, sans cette expédition, Fiume n’aurait pas été cédée in fine à l’Italie et c’est la raison pour laquelle d’aucuns, parmi les alliés qui participaient à la conférence de paix de Paris en 1919, ont estimé que D’Annunzio agissait de mèche avec le gouvernement italien. Le traité de Rome du 27 janvier 1924, signé entre le royaume d’Italie et le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, a restitué Fiume à l’Italie. Les (futurs) Yougoslaves ont compris à ce moment-là qu’ils ne pouvaient pas garder Fiume mais la ville leur fut rendue en 1947 par le traité de Paris. Donc cette expédition a profité dans un premier temps à l’Italie mais également à Mussolini, qui a été dans cette affaire d’un opportunisme total : il a en effet feint d’appuyer D’Annunzio alors qu’il s’est rangé du côté du gouvernement italien, qui a dû intervenir pour le déloger ainsi que ses troupes. Il s’est servi de ce dernier mais n’en a pas immédiatement profité. En revanche, l’expédition de Fiume lui a permis de comprendre ce qu’il ne fallait pas faire. Pendant un an et demi, D’Annunzio s’est enferré dans une situation diplomatiquement inextricable : pensant au départ servir les autorités italiennes en accomplissant ce qu’elles n’osaient pas faire, il a suscité, par son intransigeance, des oppositions et des polémiques qui lui ont aliéné petit à petit ses partisans. D’Annunzio s’est rendu compte assez vite que l’expédition de Fiume ne serait pas un rapide coup d’éclat garibaldien et qu’il devait gérer les problèmes liés à l’administration d’une ville de cent mille habitants, qui ont fini par le submerger. Malgré cela, la ville a tenu et n’a pas cédé à l’anarchie. On a beaucoup insisté sur l’atmosphère décadente qui régnait, les orgies qui s’y déroulaient, les réunions de la revue Yoga… mais Fiume a plutôt bien survécu à ce contexte international tendu. On le doit peut-être à la discipline des habitants, longtemps soumis à l’empreinte impériale notamment hongroise, et à leurs solides traditions bourgeoises cosmopolites, qui faisaient de Fiume une petite Trieste. Cet aspect « anarchique » n’a concerné qu’une partie des légionnaires qui ont pris possession de la ville avec D’Annunzio. Cela dit, il est certain que pour lui, le bilan est globalement négatif. Du héros national qu’il était à la fin de la guerre, il est devenu un homme de la division. La plus grande erreur de sa vie a été le Noël de sang, à savoir la confrontation avec l’armée régulière italienne, qui provoqua des morts. Mais il faut dire que parmi les partisans de Fiume se trouvait le dernier bastion de résistance au fascisme, avec notamment le syndicat Film (Fédération italienne des travailleurs de la mer) qui s’y opposait encore en 1924-1925. Après cet épisode, il s’est résigné à quitter la vie politique en échange de son amnistie. A commencé alors la dernière phase de sa vie, qu’il a passée reclus au Vittoriale à écrire. Il ne prit dès lors que rarement la parole en public, même s’il faisait encore entendre sa voix, au travers d’une abondante correspondance (souvent à sens unique) avec Mussolini. C’est dans ce cadre qu’il a pu signifier à ce dernier son opposition à tout ce que pouvait représenter le nazisme.

Fiume est aussi révélateur du côté aventurier de l’écrivain.

Je n’aime pas vraiment ce terme, que je trouve péjoratif. Je lui préfère celui d’aventure, qui est plus neutre. Je qualifie d’ailleurs D’Annunzio, dans ma biographie, de prince de l’aventure, comme le furent plus tard Malraux et Gary. En revanche, il s’est entouré d’authentiques aventuriers casse-cous. Il s’agissait de mercenaires, pour la plupart d’anciens soldats, qui ont vu là une bonne occasion de s’enrichir à peu de frais. Il y avait très certainement de sordides histoires de trafic d’œuvres d’art mais, que je sache, D’Annunzio n’a jamais été impliqué là-dedans. Et cela ne l’a d’ailleurs pas éclaboussé, au contraire. Nous avons tendance aujourd’hui à considérer qu’il a été plutôt efficace dans sa gestion de la ville, ce qui est une autre facette du personnage. Il faut porter aussi à son crédit la rareté des incidents entre Italiens et Croates dans le périmètre immédiat de la ville, malgré un climat de haine qu’il attisait parfois dans des discours peu glorieux.

D’Annunzio a entretenu une grande histoire d’amour déçu avec la France, où il s’est exilé et qui a été sa seconde patrie. Elle a été le premier pays à le traduire mais elle l’a oublié, y compris de son vivant. Comment expliquer l’attrait mais aussi le rejet qu’il a suscité en France ?

Je pense que l’attrait qu’il exerçait était initialement lié au fait qu’il a trouvé des interprètes et des gens qui l’estimaient dans la société littéraire de son temps. Nous ne le lisons plus en France car nous n’avons plus tendance à lire les auteurs auprès desquels il était populaire, comme Paul Bourget, Robert de Montesquiou, Eugène de Vogüé, Rémy de Gourmont, ni même Maurice Barrès. Nous lisons surtout les auteurs de la génération suivante qui est justement celle qui a initié la critique systématique de D’Annunzio, pour des raisons politiques, idéologiques ou littéraires. Y compris les écrivains qui lui ont rendu visite au Vittoriale pour lui rendre hommage, ou ceux qui se reconnaissaient en lui, comme Malraux qui disait à Clara : « Je serai D’Annunzio ou rien », Drieu la Rochelle, Morand, Paul Valéry, et qui ont eu tendance à l’oublier par la suite. Cela s’explique par l’équivoque avec le fascisme, qui lui a nui ; c’est pourquoi il était si amer avec la France à qui il a reproché d’avoir tenté de saborder l’expédition coloniale d’Ethiopie menée par Mussolini en 1935-1936, au point d’avoir voulu imposer des sanctions, alors que la France était elle-même une puissance coloniale bien plus importante et plus ancienne. C’est le moment de francophobie en Italie que Mussolini a largement exploité et qui, malheureusement, a perduré jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Il y a également l’idée que D’Annunzio est un homme du passé, il a payé le prix d’avoir eu trop de succès. En somme, il a été brûlé car il a été adoré. Et pourtant, si l’on avait fait une analyse de texte précise et objective, on se serait rendu compte qu’il y a, dans sa littérature, des éléments surréalistes ainsi que du « Stream of consciousness » joycien. Il a voulu casser les codes du roman classique, sans compter son goût pour la parodie. Le Dit du sourd et du muet, qu’il a écrit en français, est un pastiche médiéval amusant qui a trouvé, de l’autre côté de l’océan, un lecteur enthousiaste en la personne de Borges.

Il a de nombreux points communs avec Barrès, qu’il a fréquenté : tous deux intellectuels nationalistes et bellicistes dont l’esthétique s’imbrique avec la politique, tous deux modèles pour les jeunes générations, sans compter le primitivisme de la terre natale, le culte du Moi, le voyage en Grèce comme retour aux sources, l’engagement dans la guerre… Barrès était italianophile et D’Annunzio francophile. Peut-on dire que D’Annunzio est le Barrès italien ?

Il y a, bien avant la Grande Guerre, une unité de vue entre les deux auteurs, avec néanmoins une exception qui concerne l’enracinement. Chez D’Annunzio, il n’est pas obsessionnel. Si l’on peut rapprocher l’austrophobie (précoce) d’un D’Annunzio de la germanophobie d’un Barrès, le culte du Moi et de l’enracinement chez D’Annunzio est très grec, donc universel. C’est la limite du nationalisme d’annunzien. Il voit l’Italie comme l’Etat auquel il appartient à travers une vision universelle de l’homme grec et latin. Après la Première Guerre, et sa vive polémique avec les Alliés, il est entré dans des partis pris et des clichés très typiques du nationalisme de l’époque, y compris du nationalisme pré-fasciste, qui consistait à prétendre que les Anglais et les Français ne reconnaissent pas au peuple italien le droit aux territoires qu’il réclamait, d’où la rupture avec Barrès qui avait pris une position qu’il considérait comme anti-italienne. L’amitié qui s’était formée à Paris, lorsque D’Annunzio y résidait après avoir fui son pays pour dettes, et qui avait conduit Barrès à lui rendre visite à Venise après l’accident qui lui avait coûté un œil (que Barrès relate dans Dix jours en Italie), s’est interrompue à ce moment-là.

De nos jours, le nom de D’Annunzio évoque surtout au grand public sa relation avec le fascisme et Mussolini. Vous indiquez que cette proximité a été exagérée. Pourtant, il a inspiré Mussolini dans sa rhétorique, et même sa gestuelle et ses symboles. Dans quelle mesure faut-il réévaluer l’interdépendance qui lie D’Annunzio et le fascisme ?

D’Annunzio s’est bien compromis avec le fascisme car Mussolini était un Padrone très exigeant. Ils ont conclu un pacte : l’Etat fasciste devait prendre en charge le train de vie de D’Annunzio et l’entretenir, en échange du silence de ce dernier sur la politique de Mussolini. Il ne devait pas interférer dans la gestion des affaires de l’Etat. D’autre part, D’Annunzio était contraint à donner des marques d’attention. Donc il s’est compromis, mais malgré tout avec une certaine adresse. Cela l’a certainement desservi au regard de la postérité. Il est curieux qu’on n’ait pas adressé les mêmes reproches à Pirandello alors qu’il avait lui-même frayé avec les fascistes, comme d’ailleurs tous les écrivains italiens de l’époque (sauf ceux qui étaient explicitement engagés dans la mouvance antifasciste). Le fascisme a été le précurseur de la politique d’achat des intellectuels. On en oublierait presque que D’Annunzio était anti-hitlérien et que son Livre secret est l’antithèse de la morale fasciste par son individualisme assumé, son narcissisme, son pessimisme social, sa recherche permanente du plaisir… Il ne croyait pas à la politique de natalité, ni aux lois raciales, même si un point d’interrogation demeure sur la conduite qu’il aurait tenue, puisqu’il meurt en mars 1938 alors que ces lois sont promulguées en septembre-octobre. Qu’aurait-il fait ? Il les aurait sans doute désapprouvées, dans la lignée de ce que furent sa vie et ses convictions. Il n’y a pas une trace d’antisémitisme en lui, ni même d’antijudaïsme, qui est l’antisémitisme catholique italien traditionnel. Mais la question reste posée.

D’Annunzio a été un écrivain et une figure adulée en Italie. Quel est son héritage et quelle perception en ont maintenant les Italiens, sachant qu’il est mort relativement rejeté par tout le monde (monarchistes, républicains, socialistes, réactionnaires…) ?

C’est assez compliqué à dire. Les chercheurs sérieux savent qu’il a exercé une influence énorme, y compris sur ceux qui l’ont décrié ou honni. Et cette influence ne s’est pas faite par son théâtre, ni sa prose, mais par sa poésie. Tous ceux qui l’ont rejeté, depuis Montale et Ungaretti jusqu’à Pasolini se sont nourris de cette poésie. L’ambition de Pasolini était de réécrire les Laudi et de composer un immense poème de dix mille vers, qu’il a abandonné en cours de route. Il détestait officiellement D’Annunzio mais l’influence est très nette. Cette détestation doit provenir d’un complexe lié à cette influence incontournable, même si on le voulait. Des histoires ridicules ont longtemps été diffusées sur son compte, comme celle qui consiste à dire qu’il a été empoisonné par Hitler, racontar brodé par des gens malintentionnés qui ont pris prétexte que sa femme de ménage, une italo-allemande, a travaillé par la suite pour Ribbentrop. Il a donc souffert de nombreux ragots et déformations de la réalité, qui n’ont pas servi sa mémoire et sa postérité. En Italie, on le republie (du moins ses romans et poèmes, surtout ceux du troisième livre des Laudi, qui est le plus accessible) et on le lit en édition courante. Le théâtre, en revanche, est la partie de son œuvre dont l’étoile a le plus pâli et dont le langage est le plus difficile.

En 1971, le Monde titrait l’un de ses articles ainsi : « D’Annunzio va-t-il revivre ? » Cinquante ans plus tard, on peut toujours se le demander. Il n’a pas été l’inventeur d’un nouveau courant et n’a pas révolutionné la littérature comme un Pirandello en Italie ou un Céline en France. Reposons donc la question en 2023 : D’Annunzio revivra-t-il ?

Il y a tellement d’auteurs importants, peut-être même plus importants que lui, qui sont relégués aux oubliettes. Je pense à Machado de Assis que les Brésiliens considéraient comme leur grand écrivain national à la fin du XIXe siècle et qui a été beaucoup traduit et diffusé en Europe à partir des années vingt. Vous ne trouvez plus de livre de cet auteur dorénavant, de même que le portugais Eça de Queiroz ou les français Saint-John Perse et Pierre-Jean Jouve. La renommée posthume dépend d’un grand nombre de facteurs, comme la qualité des héritiers ou des biographes. En ce qui concerne D’Annunzio, il entre parfaitement dans le cadre de cette phrase de Montherlant (autre d’annunzien qui, lui, n’a jamais oublié ce qu’il lui devait) qui consistait à dire que si un tiers de l’œuvre d’un auteur est oublié, un autre tiers est caduc et un troisième tiers demeure, alors c’est un très bon résultat pour un auteur. Je pense en effet pour D’Annunzio qu’un bon tiers de son œuvre est appelé à durer, à condition cependant qu’il bénéficie de bons traducteurs.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.

[1] « Il savait bien que dans l’œuvre d’art, le style est tout et que seul le style a le pouvoir de donner forme et vie à l’idéal rêvé. » (L’Allégorie de l’automne, in Le Feu)

[2] https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/25/cent-ans-apres-gabriele-d-annunzio-divise-encore_6016851_3232.html#xtor=AL-32280270-[mail]-[ios]