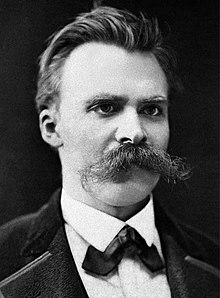

Dans L’Homme du ressentiment, le philosophe allemand Max Scheler (1874-1928) accuse Nietzsche d’avoir vu l’origine de cette passion triste dans le christianisme. À ses yeux, il s’agit d’une erreur considérable qui met en question les fondements même de la chrétienté. Pour Scheler, le ressentiment provient bien plutôt du paganisme et trouve son expression la plus complète dans l’humanitarisme moderne.

On ne saurait refuser aux éditions Carmin le courage et l’originalité. Du courage, il en faut, pour tenter de se faire une place dans un monde éditorial déjà surchargé. De plus à une époque que l’on dit, parfois, être celle du déclin de la lecture. L’originalité tient d’avoir confié l’édition d’un ouvrage aussi ambitieux au financement participatif : cela revient à se placer dans le refus de certaines évolutions, mais aussi d’en jouer. Quoi qu’il en soit, est paru en 2021 L’Homme du ressentiment de Max Scheler, traduit et préfacé par Radu Stoenescu. Le philosophe allemand veut y développer une pensée, en quelque sorte, nietzschéenne, mais contre Nietzsche, contre la coupable erreur qui est la sienne d’avoir vu du ressentiment dans le christianisme.

Pour Scheler, si ressentiment il y a (et il ne le nie pas, au contraire), il ne se trouve pas dans le fond chrétien, mais ailleurs : dans le paganisme qui le précède et dans l’humanitarisme qui lui succède. Issu d’une famille juive orthodoxe, il fut éduqué dans le protestantisme, avant de se convertir au catholicisme et d’écrire L’Homme du ressentiment (1919) puis d’évoluer vers une forme de panthéisme. Cependant, tout au long de sa vie, il semble rester fermement attaché à une vision aristocratique du monde qui fait de lui un auteur apprécié de bien des penseurs conservateurs — d’Ortega y Gasset à Heidegger pour ne citer qu’eux. Voilà ce qui a séduit l’éditeur, le traducteur et, sans doute, une partie des lecteurs. Ce positionnement, que beaucoup appellent improprement « antimoderne » pour désigner un élitisme hautain, un dédain des masses, dans lesquels certains voient un signe d’élection, fait que cet auteur inactuel pourrait bien avoir son actualité.

Phénoménologie du ressentiment

L’ouvrage est foisonnant, riche, complexe. C’est une phénoménologie et une sociologie du ressentiment (I) qui se déploie en articulant tour à tour le ressentiment au jugement moral (II), à la morale chrétienne (III), à l’amour humanitaire (IV) avant de conclure sur la question de la valeur (V). Ces parties sont très inégalement développées — seulement cinq pages pour la seconde ! — et si elles sont unies par une même démarche phénoménologique, on est surtout marqué par le ton d’autorité qu’emploie l’auteur et qui confine, parfois, à l’arrogance. Il n’a pas, nous dit le préfacier à la suite de Chesterton, cette « humilité moderne » qu’avaient, pourtant, bien avant l’avènement de la modernité, ceux qui savaient n’être que des « nains sur des épaules de géants ».

Fondamentalement, l’ouvrage est un essai d’apologétique, qui veut défendre le christianisme contre Nietzsche, mais le christianisme de l’auteur et avec les méthodes de Nietzsche. C’est une gageure évidente et le résultat qui a suscité bien des enthousiasmes peut laisser perplexe nombre de lecteurs. « Alors que toute morale noble procède d’un dire-oui triomphant à soi-même, peut-on lire dans Généalogie de la morale, la morale des esclaves dit non d’emblée à un “extérieur”, à un “autrement”, à un “non-soi” ; et c’est ce non-là qui est son acte créateur. » Cette morale des esclaves est, pour Nietzsche, ce qui fonde le christianisme ; Scheler veut démontrer qu’au contraire, celui-ci tient de la morale noble.

Ce but, il ne peut l’atteindre sans faire violence à l’Histoire et plus spécifiquement à l’Histoire médiévale. En effet, le Moyen Âge étant l’apogée de la société chrétienne, une société où triomphe l’amour chrétien et domine la morale chrétienne, il en découle nécessairement, de son point de vue, que c’est aussi une société sans ressentiment et, partant, sans haine, puisque celle-ci en est le fruit aussi amer que nécessaire. Scheler résume ainsi : « Le Moyen Âge a été l’époque la plus féconde de l’amour chrétien, où celui-ci s’est épanoui dans toute sa pureté en tant que forme et principe de vie. Or, à cette époque, personne ne voyait de contradiction entre ce principe et la hiérarchie aristocratique et féodale de la société laïque et ecclésiastique. Personne n’invoquait ce principe pour faire opposition au servage ou à la vie contemplative des moines, si peu utile au “bonheur général” ; à la formation des états territoriaux et des empires, à la multitude des coutumes locales ; à la multiplicité des systèmes d’éducation ; à la guerre, la chevalerie et leurs valeurs propres ; à la peine de mort, la torture et la sévérité de la justice pénale ; ni même à l’Inquisition ou à l’autodafé ! »

« Tout fut bien »

Tout y était donc pour le mieux dans le meilleur des mondes et ni celui qui torture ni celui qui brûle n’est mû par la haine — seul celui qui s’en indigne ou qui voudrait s’en défendre le serait. Arrêtons-nous sur deux des points évoqués ici : celui de la guerre et celui de l’inégalité sociale. Concernant la guerre, Scheler affirme qu’à cette époque, dans la guerre, « l’essentiel, c’est que l’ennemi, l’ennemi véritable et reconnu comme tel, l’ennemi que je combats en bonne et due forme avec tous les moyens dont je dispose, soit mon “frère dans le Royaume de Dieu”, et que la haine soit absente du combat, spécialement cette haine ultime qui s’attaque au salut même de l’âme ». Face à cela, l’historien ne peut que rester perplexe. De fait, s’il y a bien eu une tentative de domestiquer la guerre entre chrétiens au temps de la Paix de Dieu au XIe siècle, cela n’a pu se faire, justement, qu’en justifiant la guerre la plus totale et la plus haineuse contre ceux qui ne voulaient pas s’y plier ! Le fait est que la guerre médiévale n’est une guerre sans haine que très rarement. Et elle ne l’est, en tout cas, jamais quand l’ennemi est appelé « hérétique ».

Concernant l’ordre social, l’argumentation n’est pas moins difficile à admettre, bien que pour des raisons différentes. « Au Moyen Âge, et jusqu’au XIIIe siècle, le paysan ne se compare pas au seigneur féodal, ou l’artisan au chevalier. Tout au plus se compare-t-il à un paysan plus riche ou plus considéré ; et, de la même manière, chacun ne se compare qu’à ceux de sa condition. La spécificité des fonctions propres à chaque condition restreint le champ de comparaison à cette même condition ; à un groupe, on ne comparera guère qu’un groupe de condition équivalente. Aussi toute la vie de cette époque est-elle régie par l’idée d’une “place” assignée par Dieu et par la nature, où chacun se sent “établi” avec un devoir particulier à remplir. À l’intérieur de cet état s’exerce le sentiment de ce que l’on vaut et de ce que l’on veut. Du roi à la fille publique et au bourreau, chacun est comme revêtu de la “dignité” de l’être qui se sait irremplaçable dans son “état”.» En soi, tout cela est parfaitement défendable, mais faut-il encore bien comprendre où il veut en venir : « Nous pensons par ailleurs que la morale bourgeoise, qui depuis le XIIIe siècle n’a cessé de désintégrer la morale chrétienne, et dont la Révolution française a été l’apogée, a sa source dans le ressentiment. Tout près de nous, dans le socialisme contemporain, le ressentiment est devenu un facteur de première importance qui petit à petit a évincé la morale éternelle. » Ailleurs, il est plus précis encore : « Les sentiments rancuniers sont particulièrement favorisés par de grandes prétentions intérieures ou bien une fierté hors de proportion avec la situation sociale que l’on occupe. » Parler des malheurs particuliers, c’est faire preuve de ressentiment puisque tout est bien. Ainsi, derrière une vision biaisée de l’Histoire se cache ce qui semble bien être, malgré les dénégations, malgré la richesse d’une pensée, un bête mélange de mépris de classe et de défense des intérêts de classe.

Qui est l’homme du ressentiment ?

Oh, certes, l’ouvrage est puissant, non dénué de belles réflexions (sur l’amour chrétien, par exemple) et fécond en ce qu’il développe, souvent, une rigoureuse phénoménologie, mais il ne nous semble jamais tout à fait échapper à sa nature de machine à culpabiliser ceux qui aspirent à un changement de l’ordre social. Certes un conservateur conséquent, et l’auteur, comme une bonne partie de ses lecteurs les plus enthousiastes, pourront aisément dénoncer la vanité et l’absurdité qu’il y a à vouloir mettre à bas un régime de domination pour le remplacer par un autre, qui ne sera pas plus juste. Il y a toujours un haut et un bas à l’ordre social, diront-ils, à quoi bon une révolution qui ne changera rien à cela ? Peut-être, mais il n’en reste pas moins que dans cet ordre social, Scheler est en haut. Cependant, si le régime de domination est remplacé, non par un autre régime de domination, mais par quelque chose d’autre, non seulement, ils perdront leur place, mais ils perdront même leur légitimité à la regretter…

Alors, qui est donc l’homme du ressentiment ? La réponse de Scheler est complexe, sans doute, mais une interprétation simple voire simpliste est possible et aisée. L’homme du ressentiment, c’est toujours l’autre, toujours celui qui n’accepte pas la place que lui assigne le présent régime de domination. L’impression pénible que laisse cette lecture tient en partie à cela, son succès aussi, sans doute. Après tout, à peine édité par Carmin, il l’est par Bartillat, l’un et l’autre de ces éditeurs vantant, d’ailleurs, un livre « brûlé par les nazis » — comme si ces derniers n’avaient brûlé que de bons livres ! Et puis c’est un livre contre le relativisme, ce maudit relativisme qui domine aujourd’hui partout, nous dit-on. Voilà qui plaît. Mais où est-il ce relativisme ? Existe-t-il seulement ? À l’écoute de ce qui se dit à propos des événements actuels il est difficile de le croire. On voit à quel point il n’y a qu’une vérité, qu’une morale qui n’est ni la morale noble, ni celle des esclaves, mais un bavardage aussi imbécile qu’assourdissant.

Incontestablement, ce livre est un livre important, fécond, peut-être nécessaire, même. Mais on devine, puisque nous évoquions les événements actuels — et comment y échapper ? — que son nietzschéisme un peu particulier pourrait être mal compris, que certains pourrait y voir une raison de se faire gloire d’accepter « la peine de mort, la torture et la sévérité de la justice pénale » tant qu’elles s’exercent du haut vers le bas, des élus du jour sur des révoltés qu’il est, ma foi, fort commode d’appeler « hommes du ressentiment ».

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.