À l’époque contemporaine, ceux qui s’intéressent de près ou de loin à la philosophie et à l’histoire des sciences ont pu rencontrer la fameuse thèse de Sigmund Freud selon lequel « l’universel narcissisme a subi jusqu’à ce jour trois sévères humiliations de la part de la science ». Par l’héliocentrisme de Copernic, l’évolutionnisme de Darwin et l’inconscient de Freud, les découvertes successives de la modernité auraient, selon le psychanalyste, mis en pièces l’illusion narcissique de l’homme se croyant maître du monde, maître des espèces et maître de lui-même. Mais que vaut véritablement cette fable psychanalytique, véritable lieu commun de la philosophie moderne ?

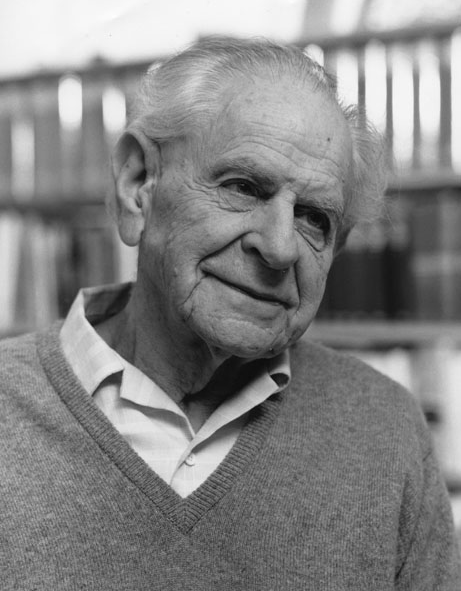

Le philosophe des sciences Karl Popper a montré, dans la Logique de la découverte scientifique, que la psychanalyse de Sigmund Freud (1856-1939) n’est malheureusement pas une simple somme de recherches hypothétiques et fécondes sur la structure et le fonctionnement du psychisme humain. C’est aussi, et surtout, un système philosophique à part entière, qui n’illustre que trop bien le vice caractéristique de la pensée systématique jadis dénoncée par Leibniz comme « vraie en ce qu’elle affirme et fausse en ce qu’elle nie ». Le système freudien s’explique en effet par lui-même, selon un récit autonome et fermé, qui n’admet aucune possibilité de réfutation méthodique en devançant la moindre des objections pouvant lui être adressée : « Ceux qui refusaient la théorie, écrit Popper, étaient évidemment des gens qui ne voulaient pas voir l’évidente vérité ; ils refusaient de la voir, ou bien à cause de leurs intérêts de classe remis en question », s’il s’agit des thèses de Karl Marx, ou bien, à propos de celles de Freud, « à cause de leurs refoulements non encore analysés et réclamant, de façon criante, une thérapie ». Les hypothèses freudiennes s’insèrent en effet dans une narration bien rodée. La plus connue est un micro-récit : celui de l’enfance, dont le « complexe d’Œdipe » renvoie ses contestataires qui prétendraient n’avoir pas le moindre souvenir d’avoir désiré sexuellement leur mère du côté de la névrose infantile dont ils ne seraient jamais sortis.

Mais, par ailleurs, un macro-récit renforce le paradigme freudien expressément dirigé contre la conception traditionnelle du monde et de l’Homme : le récit des « blessures narcissiques » que les Occidentaux auraient subies successivement, et dont l’histoire des sensibilités, au moins dans son versant vulgarisateur, continue apparemment à se faire le relais. Selon Freud dans ses Essais de psychanalyse appliquée, la première humiliation subie par l’homme dans la modernité serait l’humiliation astronomique : la découverte copernicienne de la rotation de la Terre autour du Soleil (héliocentrisme) aurait chassé l’ancienne théorie géocentriste qui faisait paraître l’homme « en harmonie avec sa tendance à se sentir le seigneur de ce monde ». La deuxième humiliation, selon Freud, serait biologique : celle de l’évolutionnisme darwinien, selon laquelle l’homme n’est pas une singulière exception dans la nature, mais un animal comme les autres dérivant du singe ou même identifié au singe lui-même. La troisième humiliation moderne, enfin, serait celle dont Freud lui-même serait l’initiateur : l’humiliation psychologique de la découverte de l’inconscient, d’après laquelle « le moi n’est pas maître dans sa propre maison ». Nous allons pourtant voir que cette fable repose sur une triple faute : historique, logique et pathologique.

Un héliocentrisme du haut Moyen Âge

Parmi les nombreux préjugés scientifiques sur le Moyen Âge, la thèse désormais très répandue d’un passage du géocentrisme ancien à l’héliocentrisme moderne n’a pas de fondement historique. S’il est vrai que le système géocentrique s’est imposé comme le plus rigoureux à partir de la « Renaissance du XIIe siècle », liée à la redécouverte par l’Occident latin de nombreux textes d’Aristote à partir de la prise de Tolède aux Arabes en 1085, cette conception astronomique n’a pas toujours été soutenue par les Européens. Au contraire, comme le synthétise le philosophe Jean Borella au premier chapitre de La Crise du symbolisme religieux, « l’hypothèse du géostatisme n’était pas tenue par tout le monde ». Dans l’Antiquité, Platon est convaincu de la rotation de la Terre autour de l’axe cosmique. Dans le Timée (40b), le philosophe explique l’alternance du jour et de la nuit par cette rotation terrestre : « Quant à la Terre, notre nourrice, elle se tient en roulement (eillomenèn) sur l’essieu qui traverse l’univers ; elle est, par ce mécanisme, la gardienne et l’ouvrière de la nuit et du jour. » À la suite de Platon, d’autres grands partisans de la rotation terrestre ont livré au Moyen Âge européen ce système astronomique : Héraclide du Pont, « auquel Platon confia la direction de l’Académie lors de son troisième voyage en Sicile », Seleucus, les Pythagoriciens, et beaucoup d’autres dont la cosmologie symboliste voyait « dans le sensible un reflet et une image de l’intelligible », faisant du Soleil le symbole de Dieu.

Or, le haut Moyen Âge, avant la redécouverte tardive des œuvres d’Aristote, est sous influence principalement platonicienne. C’est pourquoi de nombreux philosophes et savants médiévaux, tels que Manégold, Bernard Sylvestre, les Chartrains, Pseudo-Bède ou Guillaume de Conches, ont soutenu pendant plusieurs siècles une conception principalement héliocentrique du cosmos. Ils doivent cette vision du monde aux travaux fondateurs de Jean Scot Érigène. Ce grand néoplatonicien du IXe siècle a effectivement comparé les Pères grecs, Pline l’Ancien et Ptolémée, aux hypothèses, traductions et commentaires de Martianus Capella, Macrobe et Chalcidius, qui tous suivaient Héraclide du Pont selon lequel « le soleil est le centre des révolutions de Mercure et de Vénus ». Érigène reprit cette théorie comme étant la plus rigoureuse à ses yeux, y ajoutant « les deux planètes Jupiter et Mars ». Ainsi, le physicien Pierre Duhem, dans le troisième tome de sa vaste enquête historique sur les théories du Système du monde, conclut que « grâce à Chalcidius et à Martianus Capella, grâce à Macrobe, la plupart des hommes qui, du IXe siècle au XIIe siècle ont écrit sur l’astronomie, et dont les livres nous ont été conservés, ont connu et admis la théorie des planètes imaginée par Héraclide du Pont ». Comment Freud, qui mourut en 1939, a-t-il pu faire aussi grossièrement l’impasse sur les recherches de Pierre Duhem, dont le dixième volume fut interrompu en 1916, à l’époque même où il construisait ses Leçons d’introduction à la psychanalyse (1916-1917) ? L’ignorance volontaire semblait en effet indispensable à la construction de sa fable.

La « poubelle cosmique » du géocentrisme

L’énormité de l’erreur de Freud ne s’arrête pas aux frontières de l’héliocentrisme platonicien. Elle est au contraire aggravée par le contenu même des hypothèses géocentriques. En effet, la théorie géocentrique d’Aristote et Ptolémée se fonde sur le modèle d’un cosmos sphérique. Or, il est évident que dans une sphère, le centre est en même temps… le point le plus bas. Par conséquent, ce n’est pas l’héliocentrisme, mais la découverte du géocentrisme antérieur à Copernic qui aurait pu constituer une humiliation du narcissisme humain. Comme l’explique en effet saint Thomas d’Aquin, le grand théologien du XIIIe siècle et docteur de l’Église, dans son Commentaire au Traité du Ciel d’Aristote (II, 20, in fine) : « Les corps contenants sont plus formels, mais les corps contenus sont plus matériels. C’est pourquoi dans tout l’univers […] la Terre, qui est contenue par tout le reste de l’univers puisqu’elle est située au milieu de tous les lieux, est le plus matériel et le plus ignoble de tous les corps. » Dans le système géocentrique, l’Homme se situe donc sur l’astre le plus vil vers lequel descendent naturellement tous les corps grossiers du cosmos. « Non contente de devoir héberger le mal et le péché », commente Jean-François Stoffel à propos de Macrobe, la terre « remplit même le rôle de “poubelle cosmique” »[2] ! Il ne faut donc pas confondre, comme l’explique Rémi Brague dans Le géocentrisme comme humiliation de l’homme, les notions de « centre » et de « milieu », puisqu’au contraire l’astronomie géocentrique revient, dans le système sphérique qui lui correspond, à reléguer l’homme à la périphérie de toutes les révolutions célestes. C’est en effet ce que déplore explicitement un autre philosophe médiéval, Alain de Lille, dans son De planctu naturae : « Un homme est comme un étranger (alienigena) vivant à la banlieue du monde (in mundi suburbio). » La vision de l’homme induite par le géocentrisme n’était pas anthropocentrique, mais, au contraire, anthropopériphérique.

De part en part, la thèse freudienne de l’humiliation astronomique est donc « à côté de la plaque ». Non seulement l’Europe est loin d’avoir tenu pour vrai le géocentrisme avant Copernic, mais c’est même au contraire le géocentrisme qui pouvait représenter pour les Anciens un obstacle objectif à la dignité de l’homme. Ceux-ci ne s’en trouvaient pas moins des excuses fort justifiées, qui achèvent de répudier comme illégitime et gratuite l’équivalence que Freud établit entre la situation de la Terre et la situation de l’homme. En effet, dans une attitude foncièrement anti-névrotique et aussi peu « psychanalytique » que possible, saint Bonaventure (1221-1274) dans Les Six jours de la Création argue contre les aristotéliciens que c’est « parce que [la Terre] est basse et petite, [qu’]elle reçoit toutes les influences célestes et est d’une admirable fécondité », et Barthélémy l’Anglais (XIIIe siècle) de renchérir en expliquant que « c’est cette soumission qui lui permet de “racheter” la moindre noblesse de sa substance », comme le résume Jean-François Stoffel. En fait, les auteurs qui auraient pu donner raison à l’équivalence anthropocentriste supposée par Freud sont des exceptions : celle, en particulier, du théologien juif Saadia Gaon, qui, au IXe siècle, aux antipodes de son contemporain Érigène, déduisait de la centralité de la Terre l’idée que l’homme était la fin de la Création.

Le sophisme post-humaniste

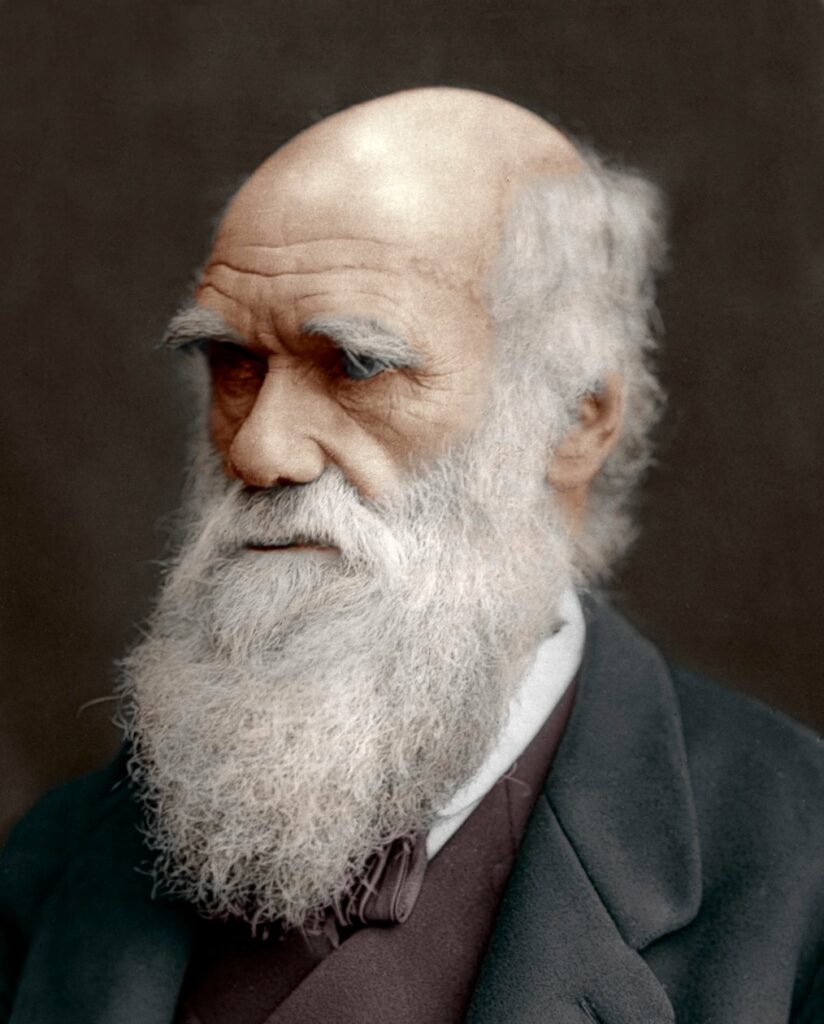

Certes, pourrait-on objecter, Freud n’a rien compris à l’histoire de l’astronomie. Mais à défaut des « trois sévères humiliations » du narcissisme humain, ne pourrions-nous pas au moins en retenir deux, à partir de l’humiliation biologique de l’évolutionnisme darwinien ? Il peut certes être psychologiquement inadmissible pour l’homme de s’admettre descendre de la simiesque Lucy plutôt que du demi-dieu Héraclès. Mais, sans se donner ici la place de discuter l’évolutionnisme darwinien en tant que tel, et en rappelant simplement que l’Homme, selon la biologie évolutionnaire récente, ne descend pas du singe, mais d’un ancêtre commun avec lui, remarquons qu’il peut tout aussi bien être exaltant pour le narcissisme humain de se savoir en passe de donner naissance à une race d’intelligences hyper-évoluées, quasi divines, qui remonteraient du singe pour devenir technologiquement divines. Les fantasmes transhumanistes ne sont-ils pas tous autant de récits qui attestent, contre Freud, d’un renforcement inédit du narcissisme humain depuis le tournant évolutionniste ? Surtout, c’est encore l’équivalence freudienne entre le fait scientifique et l’interprétation anthropocentrique qui mérite d’être critiquée. Un fait trop peu connu du grand public est en effet que Charles Darwin ne traite pas de l’évolution spécifiquement humaine dans L’Origine des espèces publiée en 1859. Le livre qui consacre sa théorie évolutionniste ne fait nullement grand cas de l’homme. Ce n’est que douze ans plus tard que l’évolution humaine vient enfin à être abordée bien spécifiquement par le biologiste, dans La Filiation de l’homme et la sélection liée au sexe. Les implications anthropologiques de cette théorie évolutionniste n’étaient donc, pour Darwin, que secondaires et dérivées. Mais lorsqu’elles furent énoncées sous l’influence néfaste d’Herbert Spencer, ce n’était d’ailleurs pas sans représenter quantité de problèmes éthiques et politiques dans le contexte du racisme colonialiste de l’Angleterre victorienne, aboutissant à la funeste conception du darwinisme social.[3]

En effet, l’équivalence anthropocentrique que suppose Freud entre la situation des choses (en général et scientifiquement) et la situation de l’Homme (psychologiquement ou moralement déterminée) n’a en fait de légitimité qu’au regard du paradigme propre à l’humanisme issu de la Renaissance. Selon un certain nombre d’auteurs et d’artistes humanistes, à Florence puis ailleurs en Europe, la primauté anciennement dévolue à Dieu cède en effet la place à la recherche de la primauté dévolue à l’homme comme mesure de toutes choses, selon la formule empruntée au sophiste grec Protagoras : « L’homme est la mesure de toutes choses, des choses qui sont, qu’elles soient, et des choses qui ne sont pas, qu’elles ne soient pas. » Or, il est tout bonnement absurde de prétendre discerner une blessure narcissique derrière une découverte scientifique si cette découverte ne s’inscrit pas dans le cadre anthropocentrique impliqué par la pensée humaniste. La relecture de l’histoire par Freud correspond donc au sophisme dit post hoc, ergo propter hoc (« après cela, donc à cause de cela »), qui consiste à prendre une relation de succession pour une relation de causalité. Or, non seulement l’humanisme n’est pas antérieur au géocentrisme médiéval, mais encore, l’évolutionnisme darwinien ne peut blesser le narcissisme que de ceux qui ont identifié leur anthropologie à celle de l’humanisme anthropocentrique.

Narcissisme freudocentrique

Ni l’humiliation copernicienne ni l’humiliation darwinienne ne disposent d’éléments permettant de supposer l’humiliation de « l’universel narcissisme ». Reste donc l’humiliation psychanalytique, selon laquelle la découverte par Freud de l’inconscient ferait prendre conscience à l’individualité que le Moi n’est pas maître dans sa propre maison, mais qu’au contraire, cette instance consciente et perceptive du psychisme ne serait, comme l’écrit Freud dans Le Moi et le Ça en 1923, « qu’une partie particulièrement modifiée du Ça », c’est-à-dire de l’instance inconsciente des pulsions fondamentales du psychisme. Or, la théorie selon laquelle le Moi n’est pas maître dans sa propre maison est fort ancienne. Toutes les spiritualités et les mystiques traditionnelles constitutives de la « perspective métaphysique », comme l’appelle le philosophe Georges Vallin, visent la réalisation du Soi universel par l’extinction du Moi individuel. Selon ces doctrines initiatiques dont Freud cherchait à établir une contrefaçon, le Soi représente la version bien plus véritable de l’être que notre mental auquel nous attribuons tant d’importance. Parmi une foule innombrable d’exemples, on peut citer cette critique impitoyable de l’ego par le bouddhiste yogācāra du IVe siècle, Vasubandhu : « Le moi est une expression métaphorique de la série des agrégats. On parlera de ce “moi de désignation” comme on parle d’un tas qui, simple amas, n’a pas d’unité, ou d’un courant d’eau qui, simple succession, n’a pas de permanence » (Abhidharmakoça, IX).

Sur le narcissisme, Freud invente donc l’eau chaude : nombre de spiritualités ont traditionnellement cherché à faire ressortir la vanité voire la vacuité intrinsèque du moi individuel. Mais, ce qui est le plus grave, Freud pollue cette eau chaude, car en faisant du Moi une partie du Ça et en subordonnant la conscience au subconscient, il n’aménage aucune place à ce « superconscient » de l’Esprit dont la connaissance rituelle ou ascétique permet la sublimation totale de l’être par la délivrance des passions. Finalement, retournant la méthode critique de Freud contre lui-même, ne peut-on pas remarquer, de manière autrement plus flagrante que ses introuvables preuves historiques, que le véritable objet de sa fable des trois blessures narcissiques n’est autre que Freud lui-même ? Dans ce récit où se succèdent Copernic, Darwin et Freud, comment ne pas remarquer « l’immodestie freudocentrique », selon le mot de Mikkel Borch-Jacobsen[1] ? Tout porte à croire que le narcissisme que Freud projetait universellement sur le genre humain était en fait celui qui l’animait tout particulièrement, lui qui a passé sous silence l’auteur duquel il a emprunté la théorie du lien entre Copernic et Darwin : le biologiste Ernst Haeckel. L’imposture freudienne ne serait-elle pas finalement « l’éléphant dans le salon » de la philosophie ?

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.

[1] Mikkel Borch-Jacobsen, « L’épistémologie légendaire de la psychanalyse », La fabrique des folies : De la psychanalyse au psychopharmarketing, Éditions Sciences Humaines, 2013, p. 205.

[2] Jean-François Stoffel, « La révolution copernicienne et la place de l’homme dans l’Univers. Étude programmatique », Revue Philosophique de Louvain, IVe série, tome 96, n°1, 1998, p. 16.

[3] André Pichot, La société pure. De Darwin à Hitler, Champs essais, 2009, 478p.