Timothée de Rauglaudre est journaliste indépendant. L’auteur des Moissonneurs. Au cœur de la théologie de la libération (2022) s’emploie depuis plusieurs années à étudier les enjeux sociaux de la croyance religieuse, et en particulier le potentiel de transformation sociale de la religion chrétienne. Dans La Grâce politique du monastère. Une utopie pour notre temps (Seuil), l’auteur s’aventure aux marges de la société, dans la vie discrète des monastères, afin d’y explorer la manière dont leur organisation liturgique, communautaire et économique présente une alternative aussi radicale que féconde aux impasses du capitalisme moderne.

PHILITT : Vous soulignez dans votre livre que l’organisation monastique motive une pensée et une attitude qui contrastent « très nettement avec le régime général de notre monde, celui de la modernité capitaliste ». Pourquoi insistez-vous sur le caractère essentiellement moderne du capitalisme ?

Timothée de Rauglaudre : Le capitalisme est en premier lieu une organisation économique qui repose sur l’accumulation de capital aux mains de quelques-uns, obtenue par l’exploitation de la terre et du travail des hommes. Le fait d’y adjoindre le substantif « modernité » a pour moi deux avantages principaux : le situer historiquement et en comprendre l’imaginaire. D’une part, à rebours d’un discours qui voulait faire du capitalisme le système naturel et spontané de l’espèce humaine, je veux insister sur le fait qu’il s’agit d’une organisation des ressources relativement récente, donc qu’elle n’est pas une fatalité. Elle est historiquement associée à l’émergence de la modernité. Par ailleurs, j’estime que si ce système recueille un certain consentement des masses, ce n’est pas uniquement par la contrainte mais aussi parce qu’il charrie un certain imaginaire et certaines valeurs : voyager toujours plus loin et plus vite serait un progrès, la compétition économique pousserait à se dépasser et donc à être plus créatif, les entrepreneurs construiraient leur succès par leurs seules forces, etc. « Ce qui fait l’unité de la civilisation capitaliste, c’est l’esprit qui l’anime, c’est l’homme qu’elle a formé », écrit Georges Bernanos dans La France contre les robots. Or, la vie monastique ne repose pas seulement sur un système économique alternatif – celui de la mise en commun des biens et des richesses –, mais aussi sur un imaginaire et des valeurs qui entrent en contradiction avec ceux de la modernité capitaliste. Elle préfère par exemple la gratuité à l’efficacité productive, substitue au délitement et à l’accélération du temps un temps structuré par la liturgie. Parler de « modernité capitaliste » permet de mieux comprendre ces conflits de valeurs, qui ne se limitent pas au matériel.

Dans son roman La Religieuse, publié à titre posthume en 1796, Diderot cherchait à montrer tout ce que la clôture monastique a de liberticide pour la jeune héroïne, Suzanne, enfermée au couvent. Au contraire, en quoi le monastère se définit-il pour vous par autre chose que la clôture ? En quoi celle-ci présente-t-elle par ailleurs une condition favorable à une forme de libération ?

Les premiers moines et les premières moniales, dans l’Égypte et le Proche-Orient des IIIe et IVe siècles, n’avaient pas besoin de clôture : ils vivaient dans le désert, éloignés de fait des lieux de pouvoir et de corruption que constituaient à leurs yeux les villes. La clôture a fait son apparition au fil des siècles, à mesure que les monastères se rapprochaient des habitations et des routes, et n’a été institutionnalisée par l’Église catholique qu’au XIIIe siècle, en premier lieu pour les femmes. La clôture est d’ailleurs ambigüe vis-à-vis de ces dernières, tantôt instrument d’enfermement, tantôt moyen d’émancipation vis-à-vis du pouvoir des hommes et d’autonomie liturgique et théologique, permettant l’émergence de figures comme sainte Thérèse d’Avila ou sainte Hildegarde de Bingen, aujourd’hui toutes deux reconnues comme docteures de l’Église. Depuis le concile Vatican II (1962-1965), la clôture s’est assouplie et revêt bien souvent une dimension plus symbolique que physique. Elle demeure une condition de la fuite du monde qu’observent les moines et les moniales, permettant de garder à distance certaines tendances mauvaises du monde, vécues comme aliénantes et contraires à une vie évangélique authentique. Cependant, j’estime qu’elle est moins fondamentale qu’un autre objet qui, lui, est structurant tout au long de l’histoire monastique, depuis saint Pacôme (292-348), le père du cénobitisme – c’est-à-dire l’acception communautaire du monachisme. Il s’agit de la règle. Qu’elle soit écrite par saint Benoît au VIe siècle, par sainte Claire d’Assise au XIIIe siècle ou par frère Roger de Taizé au XXe siècle, elle se fonde sur les Écritures bibliques pour essayer de penser des formes de vie en cohérence avec le message chrétien, qui tentent de se rapprocher autant que possible de l’utopie céleste de royaume de Dieu. C’est ce qui fait du monastère un paradisus claustralis, d’après saint Bernard de Clairvaux. Selon moi, c’est la règle plus que la clôture qui constitue une forme de filtre vis-à-vis du monde.

N’est-il pas paradoxal d’essayer de repenser l’organisation socio-politique de notre monde à partir de la forme de vie de ceux qui ont entrepris de le fuir ?

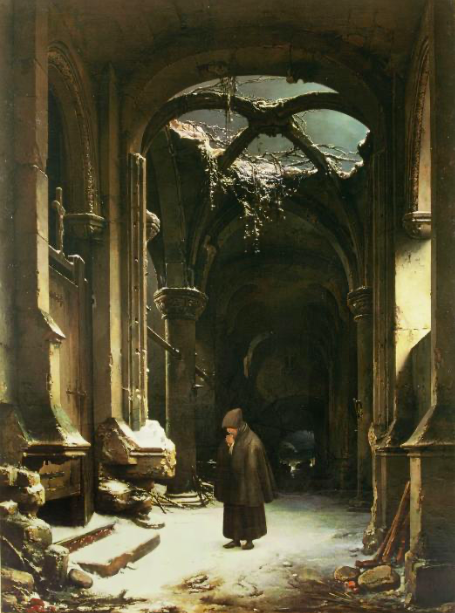

La fuga mundi (« fuite du monde ») qui caractérise la vie monastique ne doit surtout pas être comprise comme une ignorance ou une indifférence vis-à-vis du monde. Il s’agit plutôt d’une mise à l’écart, d’une prise de recul volontaire par rapport aux « mondanités » que constitue par exemple la course au pouvoir, au profit ou à l’accélération. Les moines et les moniales que j’ai rencontrés sont très attentifs au monde, comme en témoignent les intentions de prière au cours des offices qui nomment les guerres avec beaucoup de précision – même les guerres oubliées de l’arène politique et médiatique. C’est peut-être même parce qu’ils et elles mènent une existence plus contemplative qu’ils et elles acquièrent une meilleure capacité d’attention aux souffrances et aux injustices du monde. En se plaçant volontairement à la périphérie de la société, les monastères mettent en exergue ses défauts. C’est pourquoi il s’agit selon moi d’un poste d’observation privilégié des grands enjeux politiques de notre temps et un laboratoire d’autres formes de vie dont nous pouvons tirer une inspiration, sans pour autant penser le monastère comme un « modèle » à reproduire.

Notre conception de la démocratie repose souvent sur la référence à l’antique démocratie athénienne et sur la théorie de la division des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) formulée par Montesquieu. En quoi la tradition institutionnelle du monachisme, dominicain aussi bien que bénédictin, présente-t-elle au contraire une source concrète et alternative pour penser la division des pouvoirs ?

La conception monastique de la délibération et de la prise de décision n’obéit pas à la séparation des pouvoirs au sens moderne. Elle nous aide à penser dans toute institution humaine, au-delà de la seule démocratie parlementaire, ce que le philosophe Paul Ricœur appelait en 1992 l’« axe vertical de subordination – subordination des volontés » et l’« axe horizontal de coordination – coordination des actions et des buts ». Tout monastère détient une incarnation verticale, généralement l’abbé ou l’abbesse, le prieur ou la prieure, qui garantit la paix et l’unité de la communauté. Son autorité, qui peut sembler de prime abord écrasante, est contrebalancée à la fois par des institutions symboliques, comme le fait que dans la tradition bénédictine l’abbé doive laver chaque Jeudi saint les pieds des frères, pour rappeler qu’il est à leur service et non l’inverse, et par des institutions politiques, qu’elles soient elles aussi verticales, comme les visites extérieures ou le conseil restreint qui entoure l’abbé, ou horizontales, comme le chapitre, dans lequel tous les frères ou toutes les sœurs peuvent s’exprimer, y compris celles et ceux qui sont arrivés le plus récemment dans la communauté. Ces institutions verticales et horizontales ont été le laboratoire de pratiques prédémocratiques, comme l’élection sans candidat, qui conjure l’ego inhérent aux campagnes électorales, la majorité des deux-tiers qui garantit l’unité de la communauté ou encore la déposition de l’abbé en cas de mauvais comportement.

Par comparaison aux échecs cuisants du communisme historique (soviétique, chinois, cambodgien…), la mise en commun des biens fonctionne bien dans les monastères. En ce sens, on pourrait penser qu’une certaine foi commune serait la condition sine qua non du renoncement à la propriété privée capitaliste. Au contraire, vous écrivez que ce « choix de la pauvreté communautaire ouvre à une profonde liberté intérieure et rapproche de Dieu ». Est-ce à dire selon vous que l’incapacité à la vie spirituelle dans nos sociétés occidentales serait plutôt l’effet de notre embourgeoisement général ?

La modernité capitaliste laisse effectivement peu de place à la vie spirituelle. Comme tout ce qui est considéré comme improductif est traqué, la contemplation est son ennemie. Dans une citation célèbre de La France contre les robots, Georges Bernanos décrit la « civilisation moderne » comme une « conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure ». Il affirme aussi que « tout contemplatif » est un « embusqué » dans la « Civilisation des Machines », car il contredit son « principe essentiel » : celui de la « primauté de l’action ». De même, dans Autopsie de la révolution, Jacques Ellul écrit que « l’attitude vraiment révolutionnaire » est « l’attitude de contemplation au lieu de l’agitation frénétique ». Dans la vie monastique, au contraire, l’abolition de la propriété personnelle pratiquée depuis les origines est la condition d’une libération collective, qui concerne aussi bien les riches que les pauvres, et même une source de joie. Saint Basile le Grand le dit dans sa règle monastique dès le IVe siècle : « Le renoncement consiste à délier les liens de cette vie matérielle et éphémère, à se libérer des obligations humaines, libération qui nous rend plus disponibles pour nous engager dans la voie qui mène vers Dieu. » Au XIIIe siècle, sainte Claire d’Assise s’émerveille dans une lettre à Agnès de Prague : « Ô bienheureuse pauvreté qui, à ceux qui l’aiment et qui l’embrassent, procure les richesses éternelles ! » En faisant le lien entre dépossession matérielle et élévation spirituelle, le monachisme ne fait que prendre au sérieux un principe biblique : l’accumulation de richesses détourne de Dieu.

Vous suivez la philosophe Simone Weil, pour qui l’émancipation sociale ne doit pas consister en une fin du travail mais en sa spiritualisation. En quoi l’économie monastique nous prévient-elle des dangers du « fantasme » ou du « vieux rêve aristocratique de l’Antiquité » de la délivrance du travail ?

On voit ressurgir ces derniers temps dans le débat public l’utopie du « droit à la paresse », héritée du socialiste Paul Lafargue, qui faisait en 1880 l’éloge de la Grèce antique, où « aux esclaves seuls il était permis de travailler ». À l’inverse, le travail est central dans le quotidien des moines et moniales. Dans les premiers temps du monachisme, alors que la secte « gnostique » des messaliens choisit de ne pas travailler pour se consacrer pleinement à la prière, les moines et moniales préfèrent combiner prière et travail – Ora et labora, reprendra de nombreux siècles plus tard la devise bénédictine. Ils et elles ont conscience que le travail les relie au monde, leur garantit une certaine indépendance vis-à-vis des puissants, et leur permet d’exercer une solidarité vis-à-vis des plus démunis. Ainsi, pour Épiphane de Salamine, qui écrit au IVe siècle, si le moine ne travaille pas, il ne peut pas « se tenir hors de la glu des hommes qui se sont enrichis par l’injustice et qui cherchent à dominer les pauvres », car il doit « partager la table des riches » qui l’entretiennent. Toutefois, le travail dans la vie monastique n’est pas orienté par une logique de profit : il ne sert qu’à subvenir aux besoins de la communauté et ainsi poursuivre sa vie de prière. Le travail doit être le plus propice possible à la contemplation – d’où la place persistante de l’artisanat – et adapté aux forces de chacune et chacun, notamment les plus âgés de la communauté. Libéré de l’aliénation, il retrouve ainsi sa dimension créatrice : dans la vie monastique, tout travail est un opus, une œuvre qui parfait et poursuit la Création divine.

Tandis que le débat politique sur l’immigration oppose les partisans de l’hospitalité et les partisans de l’identité, vous reposez la question en termes neufs en opposant, plutôt, différentes manières de penser l’hospitalité. En quoi le monachisme présente-t-il un exemple d’universalisme concret, distinct de l’idéal abstrait de « l’assimilation républicaine » aussi bien que de celui, naïf, du « multiculturalisme anglo-saxon » ?

L’hospitalité est une valeur centrale dans l’histoire monastique, aussi bien vis-à-vis de l’hôte, de l’étranger de passage, que de celle ou celui qui va intégrer la communauté. Au VIe siècle, saint Benoît accueille dans ses monastères aussi bien des fils de patriciens romains que des Goths, dits « barbares ». L’entrée dans la communauté monastique tend à abolir les distinctions aussi bien sociales qu’ethniques. Saint Benoît veut ainsi réaliser concrètement l’universalisme énoncé par saint Paul dans l’épître aux Galates : « Il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme ni femme ; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus » (Galates III, 28). Le ou la novice qui intègre la communauté n’est pas tenu de se conformer à une culture particulière, un ethnos : il trouve sa place dans la communauté par le travail, la voix au chapitre et le langage universel qu’est la liturgie. Ce fait est particulièrement visible dans les monastères où des frères ou des sœurs d’origine étrangère sont accueillis et viennent enrichir leur communauté d’adoption. Ainsi, les clarisses de Cormontreuil se sont mises à danser pendant les offices à l’exemple de leurs sœurs africaines, tandis qu’à Vanves, les bénédictines de Sainte-Bathilde fêtent le Nouvel An vietnamien et ont remplacé la cloche par un gong. Plus fondamentalement, cette pratique radicale de l’hospitalité monastique tient à une vertu grecque très présente dans le monachisme primitif, celle de la xénitéia, c’est-à-dire le fait de se vivre comme des étrangers. En 1997, réfléchissant sur la crise de l’hospitalité, Paul Ricœur nous invitait à réinvestir le « souvenir réel ou fictif d’avoir été étranger », pour combattre le sentiment ordinaire d’être des « nationaux installés ».

Vous n’entendez cependant pas l’alternative monastique au sens d’une « contre-culture » à la manière du « pari bénédictin » de Rod Dreher. Que lui reprochez-vous ?

Penser le christianisme comme une « contre-culture » revient à nier son caractère universel. Le christianisme n’est pas une culture particulière comme le mouvement punk ou gothique mais une foi vivante qui s’incarne dans des cultures très différentes. Déjà, au IIe siècle, le Discours à Diognète l’entrevoyait bien : « Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. Car ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres, ils n’emploient pas quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n’a rien de singulier. […] Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. […] Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. » Rod Dreher promeut une vision tribale du christianisme qui a peu à voir avec les traditions monastiques, ce qui le conduit d’ailleurs à soutenir des dirigeants nationalistes et xénophobes, que ce soit en Hongrie où il réside aujourd’hui – en étranger domicilié – ou aux États-Unis d’où il est originaire. D’ailleurs, pour un livre qui comporte le mot « bénédictin » dans son titre, l’ouvrage de Rod Dreher cite finalement peu la règle de saint Benoît et n’hésite pas à puiser son inspiration chez les mormons ou les juifs orthodoxes. Je pense qu’il s’était sérieusement intéressé à l’univers monastique, il ne serait pas passé à côté des deux dimensions essentielles du monachisme que sont la pauvreté volontaire et l’hospitalité radicale. Et il n’aurait pas fait de contresens sur ce que signifie la fuite du monde, qui n’est certainement pas synonyme de repli identitaire.

Vous écrivez que « le monastère perçoit son environnement naturel autrement que comme une réserve de ressources à exploiter parce qu’il entretient un certain rapport contemplatif à la Création ». Pourtant, les moines du Moyen Âge n’ont-ils pas élaboré les prémisses de formes de production industrielle, à commencer par le grand défrichement des terres ? Quelles clefs la vie monastique nous donne-t-elle pour repenser les enjeux écologiques ?

Certains ordres monastiques ont effectivement joué un rôle précurseur dans l’apparition de l’industrie. La grange cistercienne, qui a permis de stocker les récoltes et ainsi de nourrir les villes en croissance, en est certainement le meilleur exemple. Cependant, l’univers monastique a aussi été un lieu d’invention de pratiques écologiques avant qu’elles deviennent à la mode. Par exemple, le monastère bénédictin de la Pierre-qui-Vire, dans le Morvan, a adopté dès la fin des années 1960 l’agriculture biologique, et s’approvisionne en électricité grâce à une centrale construite sur la rivière voisine depuis plusieurs décennies. Il y a beaucoup d’autres exemples : du chauffage au bois, de la permaculture, des cas d’autonomie en eau grâce à des puits… Au-delà de ces cas avant-gardistes, l’histoire monastique est riche de rapports au monde qui peuvent être relus aujourd’hui comme écologiques avant l’heure, comme l’idée de stabilité ou de sobriété, la quête d’autonomie – et non d’autarcie –, la fuite de la ville ou encore un modèle alternatif de croissance humaine que l’on peut qualifier d’« essaimage » et qui tranche avec la logique expansionniste des centres urbains ou des multinationales.

Si « la paix monastique […] est une paix qui nécessite de renoncer à sa force, voire à sa volonté propre, car celle-ci contient en germe une volonté de puissance », comment peut-elle motiver une démarche géopolitique de paix entre les nations dont la sécurité dépend apparemment de la capacité à se défendre militairement ?

L’exemple de la paix monastique est plus que jamais pertinent dans le contexte de haute tension géopolitique que nous traversons. Il nous rappelle que la paix se construit à petite échelle, dans ses différents cercles d’appartenance, et n’a rien de spontané mais passe par des institutions qui permettent l’expression des conflits. Dans la vie monastique, où l’on vit avec des frères et des sœurs que l’on n’a pas choisis et que l’on doit supporter au quotidien, la récitation quotidienne des psaumes, qui recouvrent toute la palette des émotions humaines, sert parfois d’exutoire. Le chapitre des coulpes ou les séances de « merci-pardon » permettent de remettre perpétuellement sur la table les tensions qui existent dans la communauté, même les plus minimes, et ainsi d’anticiper les brasiers qui peuvent naître des non-dits et des rancœurs. Bien sûr, il ne faut pas être naïf, la guerre dépend aussi d’intérêts économiques et géopolitiques que nous ne maîtrisons pas, mais instaurer une culture quotidienne de la paix aide à préparer nos cœurs à une société pacifiée qui refuse l’horreur destructrice de la guerre. La paix ne peut cependant advenir sans la justice : dans les années 1960, le moine trappiste Thomas Merton, objecteur de conscience et opposant à la guerre du Vietnam, nous avertissait de ne pas confondre le pacifisme chrétien avec une « inertie quiétiste qui demeure indifférente devant l’injustice » : « La paix exige les efforts les plus héroïques et les sacrifices les plus pénibles : elle demande plus d’héroïsme que la guerre, une plus grande fidélité à la vérité et une pureté de conscience plus parfaite, écrit-il dans Semences de destruction. Il ne faut pas confondre la lutte des chrétiens pour la paix avec le défaitisme. »

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.