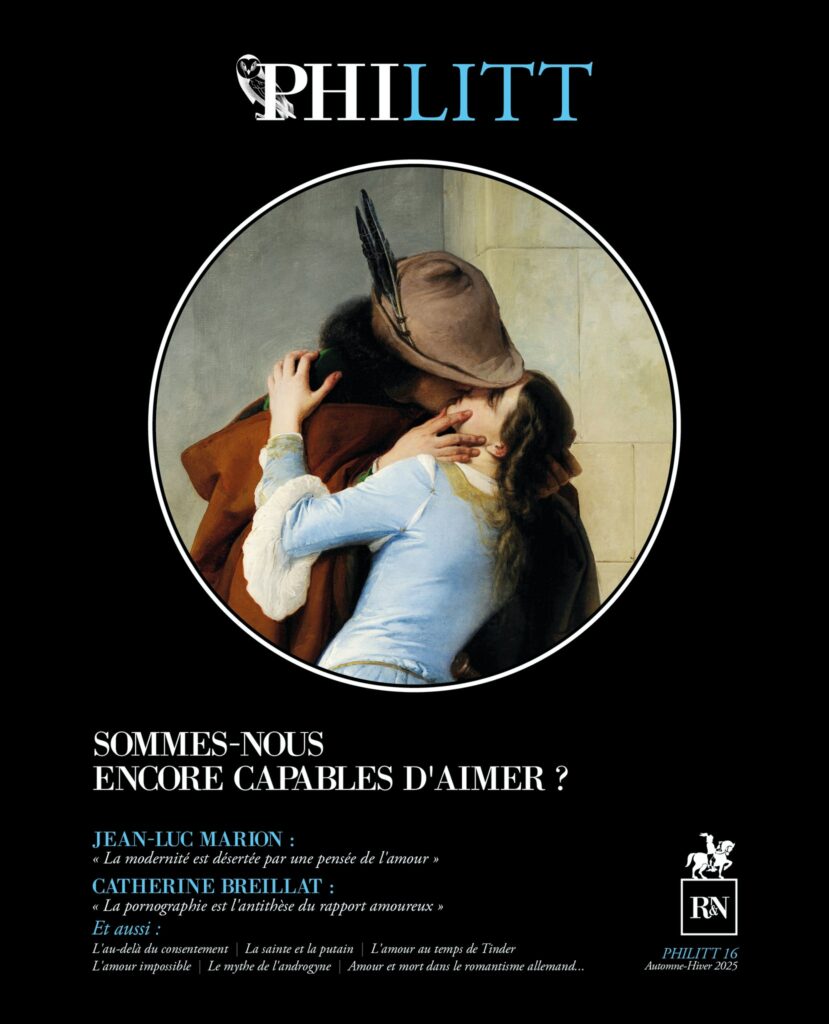

[Cet article est paru initialement dans PHILITT #16]

La conspiration universelle du monde moderne contre la vie intérieure dont parlait Georges Bernanos est aussi une conspiration contre l’amour. La crise spirituelle qui est la nôtre, celle du triomphe de l’esprit bourgeois, avait été comprise par Léon Bloy comme une incapacité à aimer. À raison : comment aimer vraiment si nous dévouons seulement notre existence à la réussite sociale et matérielle ? Comment aimer vraiment si ce qui fait de nous des Hommes, à savoir notre irréductible subjectivité, est reléguée, voire tout simplement niée ? En effet, il est de bon ton de soutenir aujourd’hui, en s’abritant derrière l’objectivité scientifique, que l’amour se résumerait à des réactions chimiques dans notre cerveau, qu’il équivaudrait, par exemple, à la consommation d’une tablette de chocolat, ce dernier étant un puissant libérateur d’endorphine, l’hormone du plaisir. Mais, en réalité, même le plus cynique des hommes, si tant est qu’il ait été confronté à une authentique manifestation de l’amour, sait au fond de lui-même que cette réduction est indigente.

Car on ne comprend absolument rien à l’amour si l’on n’admet pas d’abord qu’il est un phénomène irréductiblement subjectif. Et, malheureusement, le paradigme scientifique moderne rend cette connaissance de l’amour impossible car il a établi qu’il n’y avait de savoir véritable que dans l’extériorité du monde objectif. Pour la science, on peut seulement connaître des objets qui sont placés devant soi et soumis à l’empirie. Il est même possible, comme dans la physique quantique, de construire les conditions de possibilité d’une expérience. Mais en quoi peut-elle nous éclairer sur les phénomènes subjectifs ? Qu’est-ce que la science moderne a à nous dire de l’esprit, des émotions et de l’amour ? Absolument rien puisqu’elle déplace nécessairement la focale de la subjectivité, qui est le lieu de leur manifestation authentique, à l’objectivité qui est toujours déjà une aliénation. Elle réduira l’esprit au fonctionnement du cerveau, les émotions à la transmission de messages nerveux et l’amour, comme nous l’avons vu, à la consommation d’une tablette de chocolat.

S’il y a bien un philosophe qui a tenté de renverser la perspective et d’accéder à une connaissance de notre subjectivité radicale, c’est Michel Henry. À bien des égards, sa phénoménologie de la vie est également une phénoménologie de l’amour. Tout au long de son œuvre, Michel Henry n’a eu de cesse de dénoncer le « monisme ontologique », c’est-à-dire l’idée selon laquelle l’être véritable des choses se déploierait uniquement dans l’extériorité du monde objectif. Il fait remonter cette disposition d’esprit à la contemplation (theoria) des anciens Grecs jusqu’à l’intentionnalité husserlienne et à « l’ekstase » heideggérienne. Pour tous ces penseurs, connaître la réalité des choses consiste en un voir, en un regard porté sur quelque chose qui se situe en face de moi. Or, le fond de la thèse révolutionnaire défendue par Michel Henry est le suivant : l’essence de la réalité, qu’il nomme la vie, se manifeste au sein de notre subjectivité radicalement immanente. À ses yeux, la connaissance première, fondamentale, ne consiste pas en un regard porté en dehors de soi, mais dans une pure étreinte affective de l’ego avec lui-même. Connaître l’essence de la réalité, c’est connaître sans distance intentionnelle, c’est se sentir soi-même comme souffrant et ce sentir de soi est bien une forme de pensée, une pensée non théorique certes, mais une pensée qui nous permet de connaître précisément ce que la science moderne ne parvient pas à saisir.

Dès lors l’amour n’est plus, selon la méthode henryenne, un objet de pensée, ce qu’il n’a jamais été dans le fond hormis peut-être aux yeux d’un paradigme scientifique inopérant. Les manifestations mondaines de l’amour ne nous disent rien de l’amour. L’amour ne s’observe pas, le mariage ne prouve pas que les amants s’aiment et les promesses que l’on se fait ne valent qu’un instant. « Ce couple a l’air heureux », peut-on entendre dire parfois. Mais la formule elle-même est prudente : il s’agit bien ici de spéculer sur une apparence. La réalité du sentiment des amants demeure un mystère pour nous et, surtout, pour les amants eux-mêmes. Il faut donc se tourner vers notre intériorité radicale pour essayer d’en saisir les véritables enjeux. L’amour n’est pas une théorie ni une représentation, c’est une expérience vécue. Cette expérience appartient uniquement à celui qui se dit aimant et qui ne connaît l’amour que par le pathos de sa propre subjectivité. En d’autres termes, je ne connais l’amour que par ce qu’il me fait : par la souffrance que m’inflige l’absence de l’être aimé, par le réconfort que m’apporte le moindre de ses signes, par la joie que me procure sa seule présence ou encore par le désespoir dans lequel me plonge l’idée que cet amour puisse finir.

Pour Michel Henry, il n’y a donc qu’en étudiant les manifestations du phénomène vital que l’on peut toucher à des choses aussi délicates et précieuses que l’amour. Pour lui, l’oubli de la vie qui caractérise le mode de pensée moderne est une porte ouverte à la déshumanisation de l’homme et donc au nihilisme. Il écrit dans Incarnation (2000) : « Si donc la vie est diminuée ou occultée, si elle cesse d’être placée au principe de l’organisation d’une société comme de la vie de chacun, au principe de chacune de ses activités, alors le temps du nihilisme est venu. Et il vient chaque fois que, de manière explicite ou implicite, cette mise à l’écart de la vie se produit, et cela pour chacune des activités dont elle est écartée. Tel est le cas de la relation érotique, lorsque, arrachée au pathos de la vie, livrée au monde, réduite à ce qui se montre d’elle en celui-ci, à travers toutes les déterminations objectives d’un corps chosique, elle se trouve réduite du même coup à ce qui en lui peut encore faire l’objet d’un désir : à sa sexualité. » Projeter l’amour dans l’extériorité, le réduire à ses expressions matérielles comme la sexualité ou à la volonté cachée de préservation de l’espèce comme le supposait Schopenhauer, c’est perdre en chemin ce qui lui est propre.

En revanche, l’érotisme, en tant qu’acte de fusion entre deux êtres, a tout à voir avec l’amour. « Faire l’amour », comme le propose Jean-Luc Marion dans Le Phénomène érotique (2003) a bien ce double-sens de la communion des cœurs et de la communion des chairs. Il est important d’insister sur le mot de chair en opposition à celui de corps. Dans l’érotisme, ce sont bien des chairs qui se lient et se délient dans le plaisir, c’est-à-dire que c’est le corps, mais en tant que se sentant lui-même et en tant que sentant autrui, qui est à l’œuvre. Michel Henry, comme Jean-Luc Marion, nomment chair le corps immanent, le corps qui reste en lui-même, le corps qui n’est jamais mis à distance de lui-même et qui demeure ainsi le réceptacle et le producteur de mes sensations. Par opposition à la chair, on retrouve la notion de corps étendu, res extensa, c’est-à-dire d’un corps physique visible dans l’extériorité du monde. C’est le corps de la science, celui que l’on peut étudier sous toutes les coutures car on l’a préalablement réduit à l’état d’objet. Le corps, en ce sens, est vide de toute subjectivité. Et c’est ce corps que valorise la pornographie. Celle-ci nous montre des corps objectifs, performants et souvent artificiels capables de véritables prouesses techniques. Pourtant, aucune chair n’est à l’œuvre. Dans la pornographie, il y a tout à voir et rien à sentir et donc rien à vivre.

Voilà peut-être en quoi réside le succès spectaculaire de la pornographie contemporaine. Trois sites internet pornographiques comptent parmi les quinze sites les plus visités au monde et un tiers du trafic, selon certaines estimations, serait lié à la consultation de vidéos de ce genre. Que recherchent ceux qui se rendent sur ces plateformes ? S’agit-il seulement de l’expression la plus évidente de la misère sexuelle ? Pas nécessairement, car 85% des personnes en couple disent regarder des contenus pornographiques. S’agit-il sinon d’entretenir le fantasme de pratiques inavouables ? Probablement. Mais surtout, la personne qui regarde de la pornographie se complaît dans le confort d’une sexualité sans chair, sans altérité et donc sans affection. La pornographie est, par définition, une mise à distance de l’érotisme véritable : je regarde, j’observe, mais je ne touche personne et personne ne me touche. La pornographie est la représentation d’une sexualité fantasmatique, flirtant parfois avec certaines limites, mais qui n’implique aucun risque. Sans me livrer, sans me confronter à autrui, sans donner quoi que ce soit, je consomme mon petit plaisir solitaire comme lorsque je choisis une sucrerie devant un distributeur automatique.

La pornographie permet donc à l’homme moderne d’intégrer un ersatz d’eros dans sa logique économique. Mais ce qu’il gagne en rationalité et en efficacité, il le perd en vie. De cette objectivation du plaisir charnel (objet à regarder, mais aussi transformation de moi-même en objet de mon propre plaisir), ne peut ressortir qu’une jouissance fade, sans comparaison à celle à l’œuvre quand deux sujets véritables s’étreignent et jouissent dans l’immanence. « Faire l’amour », au double-sens de la rencontre et de la caresse amoureuse, n’a donc de réalité que dans l’intériorité radicale de la vie. Dès lors que l’amour est mis à distance, dans sa possibilité même par les applications de rencontre ou par des représentations sexuelles industrialisées, alors il n’est plus l’amour. L’amour, quand il a lieu, prend la forme d’un authentique événement (c’est-à-dire qu’il ne peut être programmé) et se manifeste sous la forme d’un sentiment, plus précisément d’un pathos bicéphale qui oscille entre la souffrance et la jouissance. Quand les amants s’aiment, ce sont, non pas deux corps physiques, mais deux chairs qui s’étreignent. Le monde extérieur n’est donc pas le lieu de la manifestation de l’amour. Et c’est seulement en reconnaissant la centralité de la vie intérieure, contre laquelle le monde moderne conspire, que l’amour peut redevenir, non pas à portée de main, mais à portée de cœur.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.