À la rentrée 2025, les Éditions Carmin publieront deux livres du philosophe anglais Roger Scruton (1944-2020) : Le visage de Dieu et Le désir sexuel. Penseur majeur outre-manche, et voix militante du conservatisme classique (à bien distinguer du néoconservatisme américain), Scruton demeure peu connu en France. Rencontre avec son éditeur Radu Stoenescu, qui mène actuellement la campagne de précommande sur Tipeee.

PHILITT : Vous allez publier cette année deux livres du philosophe Roger Scruton. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce penseur ?

Radu Stoenescu : Si je me suis intéressé à Scruton, c’est parce que j’ai connu dans mon enfance le merveilleux « socialisme réel », à savoir le régime communiste de Nicolae Ceauşescu, que celui-ci avait osé intituler « L’âge d’or » (Epoca de Aur en roumain). L’engagement de Scruton dans les années 1980, dans les pays de l’Est, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, a attiré l’attention du libéral-conservateur que je suis devenu depuis. Aux éditions Carmin, Scruton vient s’inscrire dans une suite assez logique, après les ouvrages de Scheler, Chesterton, Belloc, Dalrymple, et Thomas Sowell. Nous creusons le même sillon, avec des accentuations différentes selon les ouvrages : le personnalisme d’orientation chrétienne, avec un même ennemi idéologique : « l’école du ressentiment ».

Chaque philosophe a peut-être un étonnement fondamental – ce thaumazein dont parle Platon – et l’étonnement de Scruton, qui lui a donné sa vocation, s’est produit pendant les évènements de mai 68, qu’il a observé directement, alors que, fraîchement diplômé l’année précédente, il était venu enseigner en France, à Pau. Devant les saccages opérés par les étudiants, fils de la classe moyenne, Scruton a décidé résolument de professer les idées contraires à celles de ces « hooligans auto-complaisants », comme il les appellera plus tard, et de se préoccuper de préserver les choses plutôt que de les détruire. À titre personnel, venant d’un pays détruit par des hooligans arrivés au pouvoir grâce aux chars soviétiques, j’ai toujours été préoccupé par la « falsification du Bien », pour reprendre le titre d’un petit livre merveilleux d’Alain Besançon. Mon étonnement personnel, qui nourrit ma démarche, tourne autour de la manière dont les bonnes volontés et les bonnes intentions finissent par devenir ces proverbiaux pavés, sous lesquels il n’y a pas de plage, mais qui aplanissent la route vers l’enfer. Cependant, je ne cherche pas un refuge dans un cynisme plus ou moins dandy, comme mon compatriote Cioran, dont j’admire la plume, plus que les idées. S’il y a une falsification du Bien, un renversement de la table des valeurs par le ressentiment, c’est bien qu’il y a un ordre juste des valeurs, comme le faisait remarquer Max Scheler à Nietzsche. Si l’on peut faire s’évanouir les enthousiasmes révolutionnaires infondés, on peut dégager la place pour une bonté réelle et concrète. Et il me semble que tel est le sens du conservatisme de Scruton. Son travail minutieux, patient, rigoureux me semble un antidote, une leçon d’humilité devant le réel, dont il souligne la valeur irremplaçable. Plus précisément, nous avons choisi Le visage de Dieu et Le désir sexuel parmi la cinquantaine d’ouvrages qui attendent d’être traduits en français, parce qu’il y a une unité thématique entre ces deux ouvrages, malgré les apparences : les deux traitent de la rencontre authentique avec une autre personne, et constituent ensemble une véritable « critique de la séparation », un peu plus substantielle que celle de Guy Debord.

La France a eu une importance capitale dans la formation philosophique de Scruton. Pourtant, il apparaît tout de même comme très, peut-être même trop, typiquement anglais.

Scruton a un rapport d’amour-haine avec la France : à titre personnel, parce que sa première épouse, Danielle Lafitte, dont il divorcera en 1979, était française ; puis intellectuellement, parce qu’il a toujours soutenu avoir une dette envers le premier Sartre, celui de L’Être et le néant. Il sera marqué par les analyses sartriennes de la liberté, de la mauvaise foi et de l’incorporation, qui lui serviront de base pour ses propres développements, mais il dira d’un texte plus tardif comme la Critique de la raison dialectique (1960), qu’il « témoigne d’un rejet total des règles de recherche intellectuelle et d’un mépris affiché de la vérité. » Il s’inspire aussi de Merleau-Ponty et de Paul Ricœur, même s’il se méfie des tortuosités de l’herméneutique. De même, s’il reprend bien évidemment le concept de « visage » à Emmanuel Levinas, c’est en ménageant son public anglophone, qu’il postule avide de démonstrations claires, et à qui il se propose de présenter bien proprement, de façon bien british, « des pensées obscures à la lisière du langage. » Il y a chez Scruton, une méfiance de bon aloi vis-à-vis de tout charabia pédantesque, de toute recherche de paraître profond dans la forme, alors qu’en fait, on a des idées embrouillées. On retrouve chez lui, en filigrane, cette défense très anglaise du common sense¸ là où certains philosophes français semblent rivaliser de cabrioles pour épater le bourgeois. Cela est peut-être affaire de tempérament, mais on peut aussi l’interpréter comme une marque de fidélité au grand Edmund Burke, l’immortel auteur des Réflexions sur la révolution de France (1790), qui demeure le penseur emblématique de tout le conservatisme anglo-saxon des deux derniers siècles, et qui lui aussi avait une confiance profonde dans la raison pratique, la tradition et le jugement collectif, contre les innovations saugrenues d’originaux nés de la dernière pluie.

Scruton, fidèle en cela encore une fois à Burke, était de plus très hostile à la conception de l’homme développée en France en conséquence de la Déclaration des droits de 1789, qu’il considérait comme abstraite, et comme telle, féconde de désastres politiques. Scruton a pour cette raison combattu l’UE et soutenu le Brexit, arguant que la soumission de la Grande-Bretagne à la Convention européenne des droits de l’homme d’inspiration française ne pouvait être que délétère. Ce sujet est très actuel, puisque les autorités britanniques et la CEDH sont en plein bras de fer autour du droit d’expulser les immigrés illégaux vers le Rwanda – projet avalisé par le parlement britannique, mais bloqué par la CEDH.

Scruton lui-même se présente comme un philosophe conservateur. Or ce terme en France n’a pas toujours un sens très clair. Il peut être jugé synonyme de « réactionnaire », voire même de « fasciste ». Qu’est-ce que signifie être conservateur, selon notre philosophe british ?

Pour citer Chesterton, un conservateur, c’est avant tout quelqu’un qui croit à la tradition, c’est-à-dire au « droit de vote (de) la plus obscure de toutes les classes, celle de nos ancêtres. C’est la démocratie des morts. La tradition refuse de se soumettre à la petite oligarchie arrogante de ceux qui viennent tout juste d’apprendre à marcher. Tous les démocrates s’opposent à ce que des hommes soient disqualifiés par l’accident de leur naissance ; la tradition s’oppose à ce qu’ils soient disqualifiés par l’accident de leur mort. » Scruton est conservateur en ce sens qu’il a défendu ce que des millions de gens trépassés ont considéré comme bon, beau et vrai. Soucieux de respecter le vote des ancêtres, un conservateur comme lui regardera avec beaucoup de méfiance l’innovation, particulièrement dans le domaine des institutions les plus anciennes d’une société, comme sa religion, son État, ses mœurs et l’éducation de ses enfants. Il restera là encore fidèle à la fameuse morale de la « barrière de Chesterton » : ne pas abattre un tabou, une interdiction ancienne, surtout si on ne comprend plus à quoi elle servait. Cela implique de perpétuer la volonté des ancêtres, exprimée dans les interdits qu’ils nous ont légués, et pour cela, il faut avoir de la piété (au sens antique du terme) envers eux.

Contre un libéralisme radical, qui voudrait que les membres d’une société ne soient que des monades autodéterminées et solipsistes, qui ne se lient et ne se délient que de leur propre volonté, le philosophe conservateur rappelle que l’homme commence par avoir des devoirs avant d’avoir des droits, et que ceux-ci lui viennent avant tout de liens qu’il ne choisit pas mais dont il hérite et qui le constituent : sa patrie, sa langue, sa culture, sa communauté, ses héros et ses dieux. Ces héritages constitutifs fondent ainsi en même temps un droit à la continuité dans l’existence historique, qui, en Grande-Bretagne, est porté par l’institution de la monarchie anglaise. En France cependant, rien ne soutient officiellement en acte cette « nostalgie des origines », ce qui donne lieu à ces questionnements récurrents et symptomatiques autour de « l’identité française », auxquels aucune réponse institutionnelle n’a été encore trouvée.

Pour compléter cette esquisse du conservatisme, il faut lui adjoindre un volet économique, placé sous le signe de la prudence. À rebours des idéalistes qui souhaitent établir le paradis sur terre, abolir toutes les injustices et tous les maux, un conservateur se demande toujours quel est le coût réel de telle ou telle mesure, coût souvent supportés par d’autres. Car, comme l’a écrit Thomas Sowell : « la justice à tout prix n’est pas la justice. Après tout, qu’est-ce qu’une injustice si ce n’est l’imposition arbitraire d’un coût — qu’il soit économique, psychique ou autre — à une personne innocente ? Et si la correction d’une injustice impose un autre coût arbitraire à une autre personne innocente, ne s’agit-il pas également d’une injustice ? »

Roger Scruton a beaucoup écrit sur l’esthétique, pour défendre l’idée que la beauté n’était pas réductible au jugement de goût de chacun, mais qu’elle existait en elle-même. Pourtant, s’il y a bien une chose qui est jugée aujourd’hui totalement subjective, c’est bien la distinction entre le beau et le laid. « Les goûts et les couleurs », comme on dit.

Scruton dépasse ce débat stérile sur le relativisme des valeurs en se plaçant d’emblée sur un terrain interpersonnel. Dans Le visage de Dieu, il écrit : « la poursuite de la beauté (…) est la recherche d’un chez soi », ce qui lui permet d’esquisser une définition de la beauté comme étant ce qui peut accueillir et nous accueillir. Une belle table est une table dressée avec l’intention d’y faire se sentir bien des invités, une belle maison est une maison accueillante. À ce titre, bien sûr que le beau est subjectif ! Puisqu’il doit accueillir un sujet – que dis-je un sujet, une personne incarnée !

Au centre de la réflexion de Scruton se trouve le postulat que chacun de nous est un Ulysse en quête de son Ithaque : on cherche un chez soi, c’est pourquoi on construit de belles choses – des ornements les plus ordinaires aux châteaux les plus opulents. Cette aspiration, Scruton l’a baptisée oïkophilie : « l’amour du chez-soi », qu’il considère comme un trait universel de l’homme sédentaire, par opposé au « nomade attalien » que raille Jean-Claude Michéa, et qui a fait du déracinement une vertu et un mode de vie. La haine de la beauté, la « misomusie » dirait Kundera, c’est ainsi le fruit de la « culture du reniement de ses racines ». Ce n’est pas un hasard si Scruton a consacré quelques pages acerbes contre ces symboles architecturaux la fois de la laideur et du globalisme que sont les buildings new-yorkais. Il écrit à leur sujet : « ils vandalisent la rue et la ville où ils se trouvent, projetant des ombres toute la journée. Ils transforment le paysage urbain en paysage lunaire et remplacent l’habitat par le déplacement. La gifle qui en résulte n’est pas seulement une offense esthétique : c’est une catastrophe écologique, qui pousse les gens vers les banlieues et contribue massivement à l’élan centrifuge du paysage urbain. »

Scruton avance une explication à cet enlaidissement du monde : pour lui, le relativisme des valeurs laisse très vite voir qu’il est plus que cela, non un agnosticisme tolérant mais bien plutôt une attaque active contre les véritables valeurs. Car la beauté n’est pas tout simplement là, à côté d’autres options esthétiques, la beauté interroge, tout comme un visage n’est pas simplement une forme comme une autre, mais comporte un regard qui juge. Or, écrit Scruton dans Le visage de Dieu, on « échappe au regard qui juge en effaçant le visage. » La défiguration du monde découle du souhait de ne pas se sentir jugé, de « jouir sans entraves », ce qui prouve en creux le postulat classique que le Beau est solidement relié au Bien et au Vrai. Le Beau ne peut subsister dans un régime relativiste, car il rappelle sans cesse le Bien et le Vrai dont le relativiste fuit les questions pressantes.

Dans l’esprit de notre philosophe british, l’esthétique ouvre sur l’éthique, et en particulier sur une pensée de la sexualité. Il peut paraître étonnant qu’un philosophe qui se dit lui-même conservateur ait accordé au sexe une place si importante dans son œuvre !

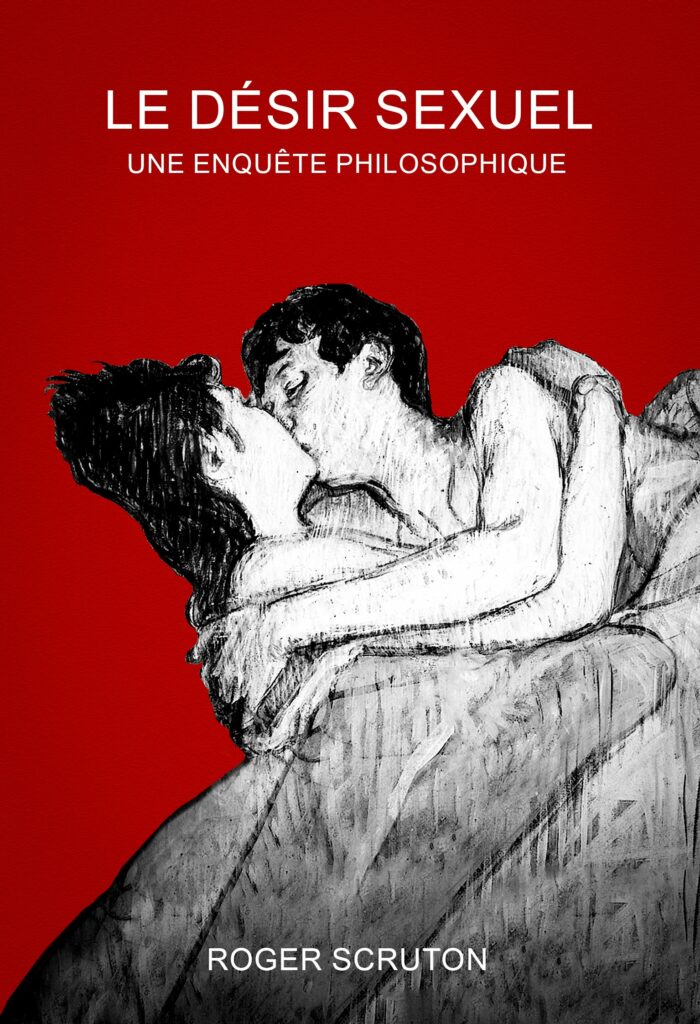

En fait, Scruton ne parle pas de sexe mais de désir sexuel, comme en témoigne le titre de son ouvrage Le Désir sexuel : une enquête philosophique. Tout le propos de ce livre, c’est d’affirmer, non qu’il « n’y a pas de rapport sexuel » comme le disait Lacan, mais que le « sexe », en tant qu’activité « animale » de l’homme, n’existe pas. Scruton considère que parler de « sexe » comme de l’activité de certains organes, comme d’« une rencontre entre deux salives » (Cioran), c’est ne rien comprendre au désir et à l’homme.

Scruton a la très haute ambition, effectivement assez antibritannique, de réhabiliter l’érotisme en tant que rencontre effective entre deux personnes, et bataille contre deux écueils « classiques » : la dérive platonicienne vers une relation désincarnée prétendument « spirituelle », et la réduction darwinienne de l’élan amoureux à une copulation encombrée de considération superflues, qui empêcheraient généralement son épanouissement « naturel ». Sur des bases phénoménologiques, personnalistes et analytiques, Scruton défend avec une érudition époustouflante l’amour romantique, celui déclenché par la rencontre entre deux regards, et deux visages qui se sondent indéfiniment à la recherche de leur propre vérité. Le frisson du désir authentique est déclenché par cette vérité incroyable qui est qu’on touche véritablement une personne en touchant son corps. Dissocier la personne et le corps dans la rencontre érotique, c’est là la racine même de la perversion. Il le rappelle encore dans Le visage de Dieu, lorsqu’il affirme que « la pornographie est un crime contre l’humanité » car elle est la première étape « sur la voie de la profanation — l’étape de l’objectification, où le visage disparaît et l’être humain se désintègre en un assemblage de parties du corps. » La sordide affaire des viols de Mazan, dont a été victime Gisèle Pélicot, réduite à l’état d’objet livré en pâture à des inconnus pendant des années, montre que l’analyse de Scruton reste d’une malheureuse actualité.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.