Docteur en pharmacie, Ali Benziane est notamment l’auteur d’un recueil de poésie, Tingis (éd. Onze, 2020). Dans son dernier livre Le Cheveu d’ange. Poésie et quête de l’Absolu (éd. L’Harmattan, coll. Théôria), l’écrivain met au jour la source de la création poétique. À partir des écoles contemplatives platonicienne et soufie, l’auteur opère une série de comparaisons entre des poètes d’horizons très divers, de Dante à Mallarmé en passant par Rimbaud, afin de mettre au jour le fil conducteur de la parole poétique comme une parole qui inspire à l’homme la conscience de sa finitude et le remède pour l’en délivrer.

PHILITT : Loin de se réduire à un jeu de littérateurs, vous montrez à partir de la vision du cheveu angélique d’Ibn ‘Arabi (1165-1240) que la poésie est le langage privilégié par lequel le divin parle en nous. Pouvez-vous revenir sur l’importance de ce motif akbarien ?

Ali Benziane : Parmi les poètes soufis, seul Ibn ‘Arabi semble avoir fait un lien principiel (bien que symbolique) entre parole révélée et langage poétique. Mais celui qui fut surnommé le plus grand des maîtres (Shaykh al Akbar) tient une place éminente au sein de la hiérarchie des saints dans le soufisme : dans une vision qu’il relate dans l’avant-propos des Futûhât, son œuvre phare, il a été investi du « sceau de la sainteté muhammadienne ». On mesure ainsi combien Ibn ‘Arabi occupe une place centrale, à la croisée de l’Orient et de l’Occident, mais aussi entre prophétie et poésie. Or, dans la vision qui introduit mon essai, Ibn ‘Arabi raconte comment, par l’intermédiaire d’un ange, il a reçu le secret de la sourate Les Poètes, le vingt-sixième chapitre du Coran et qu’après cette vision, il n’a jamais cessé d’écrire de la poésie. On remarque que l’inspiration est étroitement liée à la parole révélée qui s’est manifestée par une lumière se transformant en cheveu dans la gorge. Ce rapprochement ne trouve son sens que dans l’affinité phonétique entre les mots shi’r et sha’rqui, en langue arabe, proviennent de la même racine trilitère et signifient respectivement poésie et cheveu. Ce qui retient surtout l’attention, c’est la symbolique dissimulée dans l’architecture linguistique des mots qui leur donne une signification plus profonde. Cette lecture très particulière est fréquemment utilisée par Ibn ‘Arabi qui est aussi un précurseur de la science des lettres (ilm al hurûf). Tout au long du livre, le cheveu d’ange revient tel un leitmotiv pour montrer à quel point la différence entre inspiration poétique et révélation peut être ténue.

En quoi la découverte du « monde imaginal » par Ibn ‘Arabi nous invite-t-elle à repenser le merveilleux poétique comme un accès à part entière à la réalité ?

Chez Ibn ‘Arabi, les visions ne se réduisent pas à de simples expériences rapportées comme des curiosités plus ou moins singulières, voire anecdotiques. Elles s’inscrivent pleinement dans son cheminement spirituel et revêtent une importance essentielle, car elles complètent son parcours terrestre tout en l’éclairant de façon remarquable. La clé est de saisir que les visions ne prennent pas place dans l’imagination commune (le wahm) mais dans un monde à part entière, lieu de l’imagination créatrice nommée al khayal al mutlaq que l’on retrouve dans le christianisme chez deux docteures de l’Église, sainte Thérèse d’Avila ou sainte Hildegarde de Bingen. Chez Ibn ‘Arabi, cet espace médian où se manifestent les anges est appelé la « Terre de la Réalité », correspondant à la « vaste Terre de Dieu » évoquée dans le Coran. Le philosophe Henry Corbin, dans son ouvrage de référence L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn ‘Arabî, appelle cet intermonde, où l’esprit se corporalise en figures et les corps se spiritualisent, le mundus imaginalis, ou monde imaginal. Tout y est porteur de sens, mais un sens qui ne se livre pas immédiatement : il appelle une interprétation pour dévoiler le symbolisme en acte, ce ta’wil qui fascinait tant Corbin. C’est l’existence d’un monde supra humain où règne la beauté pure qui a tant fait rêver Baudelaire, Rimbaud ou encore les surréalistes.

Cette subordination de la poésie à des visées spirituelles n’est-elle pourtant pas à l’origine du célèbre dessein de Platon qui, dans La République, voulait exclure les poètes fabulateurs de la cité idéale ?

En ouvrant mon essai par l’exclusion des poètes de la cité platonicienne, je voulais souligner — s’il en était encore besoin — que cette mise à l’écart n’équivaut nullement à un rejet de la poésie. Elle recèle au contraire une profonde ambivalence, ainsi que l’a admirablement montré Georges Steiner. Il est ainsi question chez Platon de l’inspiration angélique des poètes, à travers le daimon qui les possède. Le disciple de Socrate dans l’Ion évoque d’ailleurs les poètes comme des êtres habités par un dieu. On voit par-là que le poète apparaît à la fois comme un être sacré et comme une figure inquiétante, voire redoutable, en raison d’un langage souvent difficilement accessible au commun.

Vous identifiez cette ambivalence de la poésie à l’usage du mot pharmakon par Platon, à la fois remède et poison. Or, en quoi la beauté poétique, qui est un remède au cœur blessé par la laideur ou la monotonie du monde, pourrait-elle aussi être son poison ?

Abondamment commenté par Jacques Derrida dans son livre La pharmacie de Platon, l’étymologie de ce mot pharmakon renferme simultanément l’idée de poison et de remède. Platon laisse entendre que la poésie n’est bénéfique que pour les gens qui possèdent « l’antidote ». J’avance que cet antidote n’est autre que la katharsis, cet exutoire des passions mauvaises par laquelle Aristote justifie le théâtre tragique. Car, comme l’écrivait Mallarmé dans un texte qui évoque « le suppôt d’Ombre », être capable de dépasser la beauté du poème pour en saisir la substantifique moelle n’est pas à la portée du commun. De même, Lautréamont, dans la préface des Chants de Maldoror, met en garde le lecteur inexpérimenté contre le venin de ses mots. Prendre la mimésis pour une fin en soi peut entraîner une forme d’incompréhension de la parole poétique, due au caractère ensorcelant de la beauté mimétique qui empêche le dépassement salutaire des mots. Le poète peut d’ailleurs se heurter à l’hostilité, comme Ibn ‘Arabi avec son poème d’amour L’Interprète des désirs, condamné par les autorités religieuses. Contraint d’en écrire un commentaire, le Shaykh al-Akbar dévoila la dimension métaphysique de ses métaphores, jugées scandaleuses en surface. On retrouve ici la question centrale du langage, indissociable de la mimésis. J’aime à comparer le poète à un apothicaire qui compose ses vers comme le pharmacien prépare ses remèdes à partir de substances parfois toxiques. Paracelse le rappelait : « C’est la dose qui fait le poison ». Mais pour le poète, le « dosage » relève moins d’une question de quantité que d’une intention herméneutique : le sens ésotérique qu’il consent à dissimuler ou à révéler. Cette dissimulation est constitutive du langage sacré : des Évangiles à certains hadiths, les avertissements sont nombreux sur la nécessité d’un entendement intérieur. En Occident, Dante a porté cet art de la dissimulation à son sommet. Dans La Divine Comédie, il forge un langage inédit et s’adresse au lecteur « à l’entendement sain », invitant à percer « la doctrine cachée sous le voile des vers étranges ». À travers cette conception de la poésie, il rejoint l’héritage des grands soufis, tels Omar Khayyâm ou Fariduddin ‘Attar. Ce dernier, apothicaire avant de devenir poète itinérant à la suite d’une expérience mystique, a composé Le Cantique des oiseaux, chef-d’œuvre intemporel où son ancien métier revient sans cesse comme métaphore de l’art poétique. ‘Attar se considère comme un thaumaturge des cœurs, et de son point de vue il n’a fait que transposer son travail d’apothicaire à un niveau supérieur. J’ai entendu parler d’une librairie — à Londres, si ma mémoire est bonne — où l’on délivre des poèmes sur ordonnance à ceux qui souffrent de chagrin ou de mélancolie. Pour ma part, j’y vois l’image même de la pharmacie idéale, celle où l’on soigne l’âme par les mots.

Le célèbre philosophe Michel Foucault a beaucoup analysé et critiqué le « grand enfermement » de la folie au XVIIe siècle. Or, vous présentez dans votre livre tout le lien qui unit le poète et le fou. Est-ce à dire que la parrêsiapoétique signifie aussi un risque d’isolement et d’exclusion de la cité ?

Le dire-vrai ou parrêsia est intrinsèquement liée au pharmakon. Platon en savait quelque chose, lui qui a vu son maître Socrate mourir empoisonné après avoir été condamné à boire la ciguë. Le mérite de Michel Foucault fut de rappeler que la folie n’a pas toujours été enfermée dans des institutions spécialisées. Au Moyen Âge, les fous n’étaient pas internés mais placés en marge, tolérés et parfois même entourés d’une crainte mêlée de respect. On les considérait comme porteurs d’une sagesse cachée — d’où la tradition des « fous-en-Christ », proche de celle des majdhoub dans le soufisme. Cette figure spirituelle singulière se caractérise par un dire-vrai sans concession, souvent voilé sous un langage poétique et symbolique. Protégé par le masque de la folie, le majdhoub se tient à distance de toute répression. C’est à l’invitation du professeur Éric Geoffroy, préfacier de mon essai, que je me suis penché sur la figure fascinante d’Abu Bakr al-Shibli, maître soufi et compagnon de Hallaj, qui sut utiliser la folie comme un refuge pour échapper à la condamnation de ses pairs. Quant à Hallaj, il ne pouvait pas utiliser la folie comme une protection lorsqu’il cria dans les rues de Bagdad : « Je suis la vérité », entraînant ainsi sa condamnation à mort.

En outre, la comparaison entre Shibli et Hölderlin, autre “fou” célèbre de la poésie, révèle une proximité étonnante dans leur rapport au langage poétique, malgré des contextes et des époques éloignés. Le retrait volontaire de Hölderlin dans la tour de Tübingen traduisait une manière d’« habiter poétiquement le monde » en se soustrayant à une réalité devenue invivable. Quand on lit ses poèmes de la folie, on est frappé par un dépouillement extrême, une recherche de pureté et une proximité avec la nature et les saisons, bien loin des poèmes fleuves qu’il avait l’habitude de composer. En arabe, les mots désignant l’« exilé » et le « fou » (ou plutôt l’« insensé ») partagent la même racine : signe qu’exil et déraison se rejoignent dans une même expérience de désajustement. L’expérience de la folie fut poussée à son paroxysme par Antonin Artaud. Son célèbre cri constitue l’anti-poème par excellence, ou peut-être faudrait-il dire le poème ultime, une poétique de la limite, affranchie du langage. En ce sens, sa correspondance avec Jacques Rivière est d’une lucidité exceptionnelle. Ainsi, le poète, à l’instar du fou, s’arrache à lui-même par son dire-vrai, son hyper-lucidité, son inclination à l’incertitude et à l’entre-deux. Dès lors, il n’est guère surprenant que les poètes comptent parmi les premières victimes des conflits et des bouleversements historiques. Les destins tragiques de Pasolini, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Charles Péguy, Robert Desnos, ou plus récemment celui de Hiba Abu Nada, poétesse de Gaza tuée lors d’un bombardement en octobre 2023, en témoignent avec éclat.

Au-delà même de la mort sociale, le thème de la mort physique revient dans vos analyses de l’inspiration poétique. De la « coupure » à l’hémistiche au mystérieux idéogramme « si » du poème « Un coup de dés » de Mallarmé, qui renverrait selon Quentin Meillassoux à la décapitation de saint Jean-Baptiste, le poison mortel de la poésie serait-il dans certaines conditions la plus grande des guérisons ?

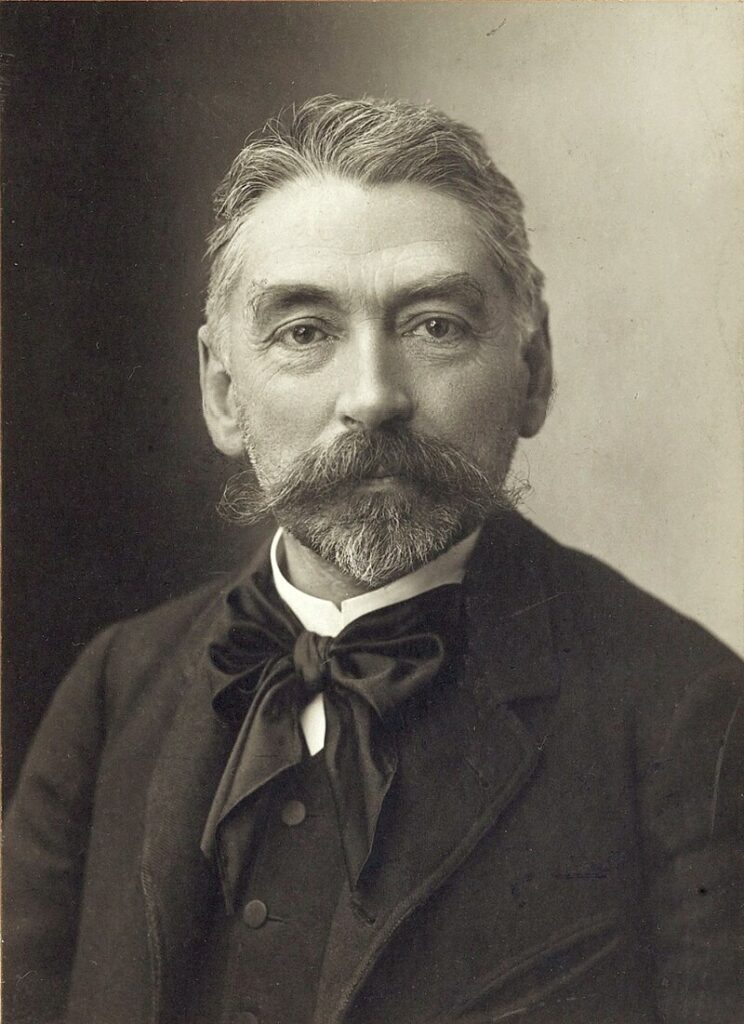

De même que le poète est hypersensible au monde qui l’entoure, il possède aussi une conscience aiguë de la mort. Son existence se déroule dans un entre-deux : il traverse le purgatoire sans jamais y résider pleinement. Si, comme le laissent entendre Baudelaire et Rimbaud, on ne devient pas poète, on naît poète, alors cette vocation relève moins d’un choix que d’une fatalité. Être poète, c’est porter une condition tragique, celle d’un être lucide face à sa finitude et en quête d’une délivrance, qu’elle soit mystique, existentielle ou esthétique. Cette recherche peut se conclure par diverses formes de « mort » : la mort réelle, volontaire ou non, la mort symbolique, comme celle de Rimbaud renonçant à la poésie, ou de Hölderlin sombrant dans la folie, et enfin la mort poétique, lorsque l’individualité de l’auteur s’efface derrière sa parole. Dans cette perspective, Mallarmé incarne l’exemple par excellence. Son œuvre est habitée par l’idée de sacrifice : il ne se contente pas de se mettre en scène, mais il se dissout véritablement dans son grand poème, Un coup de dés. À l’image d’un saint détaché du monde, Mallarmé sacrifie son individualité pour épouser le Néant. Sa trajectoire poétique peut être lue comme une ascèse, une quête de dépouillement absolu, culminant dans le projet inachevé du Livre, qui devait être l’ultime révélation de ce sacrifice. Une sainteté sans Dieu, pourrait-on dire, une mystique purement immanente.

C’est précisément ce que Quentin Meillassoux a tenté de mettre en lumière. Philosophe majeur du courant dit du « réalisme spéculatif », héritier d’Alain Badiou, il a proposé une lecture inédite des vers mallarméens. Pour lui, Un coup de dés contient un message crypté, une structure secrète où se joue le sacrifice suprême du poète. Selon Meillassoux, la clé réside dans la conjonction « SI » – qu’il interprète comme l’acronyme de Sanctes Iohannes (Saint Jean-Baptiste). Ce mot, placé au cœur du poème, en scinde la structure comme une décapitation symbolique, rappelant le martyre du saint. Ce n’est pas un hasard si Mallarmé a dédié un autre poème à Saint Jean, prolongeant ce motif. Comme vous l’avez souligné dans votre question, l’analogie avec l’idéogramme, au sens barthésien, est éclairante. Pour Roland Barthes, l’idéogramme est une condensation poétique, un signe d’une densité sémiotique extrême où le signifiant et le signifié fusionnent. Le « SI » mallarméen agit comme tel : il condense un symbole multiple – sacrifice, révélation, sainteté – en une seule forme linguistique. Par cette condensation, on retrouve la logique de l’Aleph de Borges : un point qui contient le Tout, une écriture qui s’ouvre sur l’infini. Et toujours, inlassablement, l’on revient au langage comme horizon asymptotique. Il est d’autant plus fascinant de constater que Meillassoux, auteur d’Après la finitude, un ouvrage à haute teneur philosophique où il proclame le règne absolu de la contingence, s’est lui-même retrouvé comme paralysé après sa découverte de Mallarmé. Depuis l’événement Mallarmé, il n’a publié aucun autre livre de philosophie. Et si le grand silence de Meillassoux qui suit cette plongée dans le pharmakon de Mallarmé est due à l’apparition paradoxale de la figure divine au sein même de l’aporie de son inexistence ?

Vous parlez de la « mort réelle » de certains poètes, aujourd’hui meurtris dans leur chair dans la bande de Gaza à laquelle vous avez dédié un livre l’an dernier : Panser Gaza. Déconstruire le sionisme messianique (éd. Fiat Lux). Que pouvez-vous nous dire de la poésie palestinienne, forgée précisément dans l’expérience du malheur, celui de l’isolement et de la mort ?

Je vous remercie pour cette question. L’élan qui a amorcé l’écriture de Panser Gaza a été avant tout poétique. J’ai gardé dix poèmes qui précèdent chaque chapitre et qui donnent un souffle singulier à cet ouvrage dense dont l’écriture a été assez éprouvante. À Gaza, les Palestiniens connaissent un degré de malheur que l’on peut difficilement imaginer. Seul le recours à la poésie peut permettre d’appréhender ce déracinement total de l’être, mais surtout de continuer à faire exister ceux dont on a dénié le droit à la vie. Je commence Panser Gaza en évoquant Paul Celan qui considérait son œuvre comme un prolongement du coup de feu qui a tué sa mère dans un camp de concentration nazi. Ce malheur indicible a donné un des plus grands poèmes du XXème siècle : Todesfuge (Fugue de mort). Celan écrivait en allemand, c’est-à-dire dans la langue du bourreau. Il existe très peu de poètes palestiniens qui écrivent en hébreu. Je pense bien sûr à Anton Shammas qui utilise la langue de l’oppresseur pour donner une voix aux Palestiniens. Parmi les poètes arabophones, Mahmoud Darwich est le plus emblématique, mais il y en a d’autres qui me font penser à ces saints soufis dissimulés parmi la foule, exerçant des métiers très modestes dans les ruelles des médinas. C’est le cas de Taha Muhammad Ali, un des plus grands poètes palestiniens de notre époque, qui me fait beaucoup penser au poète espagnol Antonio Gamoneda. Quant aux contemporains, il y en a beaucoup, en particulier à Gaza, la plupart sont jeunes et un grand nombre a été tué dans les bombardements israéliens. Il est important de leur rendre hommage et de maintenir vivantes ces voix. Dans cet esprit, je salue l’anthologie de la poésie gazaouie publiée récemment par le poète marocain Abdellatif Laâbi aux éditions Points. Ce qui ressort le plus de ces poèmes, c’est le paradoxe suivant : la poésie apparaît à la fois comme une nécessité et comme une impossibilité face à l’horreur, dans cet état d’arrachement total à la vie. « À quoi bon les poètes en temps de détresse » chante Hölderlin… De même, la poète palestinienne Hind Joudeh nous lance cette question déchirante : Que peut bien vouloir dire être poète en temps de guerre ? Si vous me le permettez, j’aimerais terminer cet entretien en vous traduisant un extrait d’un poème écrit par Hiba Abu Nada, le dernier qu’elle a publiée avant de trouver la mort dans le bombardement de sa maison à Khan Younès :

Je t’accorde refuge

dans les prières ferventes et l’adjuration

sublimant chaque minaret

et la moindre clairière habitée

Contre le missile suspendu

à l’ordre du général

jusqu’à l’instant où il déferle en nuée

Je t’accorde refuge

à toi et aux petites âmes

qui dévient dans sa lancée

le missile

par leur sourire

avant qu’il ne les frappe

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.