Pierre Glaudes est professeur de littérature à l’Université Paris IV-Sorbonne. Ses travaux portent sur les romanciers français (Balzac, Chateaubriand, Mérimée) et la littérature d’idée (Joseph de Maistre) au XIXe siècle. Il s’intéresse également au roman et à la nouvelle « fin de siècle » (Léon Bloy, Barbey d’Aurevilly, Villiers de l’Isle-Adam). Il a notamment dirigé l’édition des Œuvres de Joseph de Maistre et du Journal de Léon Bloy dans la collection « Bouquins », chez Robert Laffont.

PHILITT : Léon Bloy est, peut-être avec Péguy, l’écrivain qui a exprimé avec le plus de violence sa détestation de l’argent. Quel rapport Bloy entretenait-il, dans la vie de tous les jours, avec ce qu’il nomme « le sang du pauvre » ?

Pierre Glaudes : L’argent chez Bloy est omniprésent et a un caractère obsessionnel, névrotique si l’on peut dire. Pour autant, il ne faut pas réduire Bloy à une pathologie. Il a connu la pauvreté, c’est incontestable. Il l’a connue parfois de la manière la plus dure. En 1894, Bloy doit quitter le Gil Blas à la suite de l’affaire Tailhade : Bloy refuse de participer à un duel et est évincé du journal, la rédaction se pensant déshonorée. C’est à ce moment qu’il a coup sur coup deux enfants. La misère provoque la mort du premier, puis du second.

PHILITT : La misère ou la pauvreté ? Fait-il une distinction ?

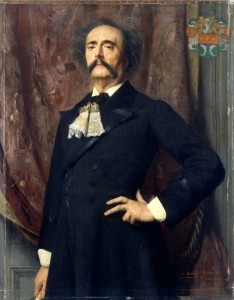

Pierre Glaudes : Il fait la distinction dans son journal : « La Misère est le manque du nécessaire, la Pauvreté le manque du superflu. » Il a connu l’une et l’autre au cours de son existence. Bloy, très vite après son arrivée à Paris, mène une vie de bohème, il tire le diable par la queue. Il ne sait pas de quoi demain sera fait. Sa vie est un peu désorbitée. Une vie qui peut se comprendre, selon le stéréotype, comme une passade de jeunesse mais qui chez lui se prolonge au-delà de son mariage et dure peu ou prou jusqu’au début des années 1900. Car Bloy connaît durablement la misère, malgré ses espoirs de réussite qui se cristallisent dès sa rencontre décisive avec Barbey d’Aurevilly : il pense alors qu’il va se faire une place dans le milieu littéraire et concomitamment dans le milieu du journalisme.

PHILITT : On n’imagine pas Bloy avec cette ambition mondaine, cette volonté de parvenir…

Pierre Glaudes : Bloy a un immense désir de gloire. On peut effectivement associer ce désir de gloire à un désir mondain. Très vite, Bloy associe la gloire qu’il peut tirer de sa parole avec la gloire de Dieu, au service duquel il a mis sa plume et son verbe. Il se veut le porte-parole d’un message qui le dépasse. Lorsqu’il réfléchit sur ce qu’est l’écrivain « digne de ce nom », un écrivain qui ne prostitue pas sa plume – le thème de la prostitution est très répandu chez lui – il conclut que c’est l’écrivain qui se met au service de la vérité et qui se laisse envahir par une parole, une inspiration pneumatique qui renvoie à l’inspiration du Saint-Esprit. Dans son rêve, il y a convergence entre la gloire à laquelle il aspire et la gloire divine. Mais c’est précisément ce positionnement qui fait sa misère.

Bloy sort de la misère et même de la pauvreté, à un moment du moins. Des amis très fidèles vont le secourir. Bloy sollicite en permanence des donateurs. C’est une des raisons pour lesquelles il fatigue ses amitiés. Il réclame beaucoup. Au bout d’un moment, Bloy vit correctement avec sa femme et ses enfants. Il y a même une bonne, même si elle cause toujours des problèmes. Chez Bloy, l’argent circule. Parfois des sommes très importantes. Mais l’argent circule, il est dépensé. Il n’est jamais capitalisé, économisé, arrêté. Bloy ne sait jamais trop comment il va recevoir son argent. Il est toujours dans l’incertitude.

PHILITT : C’est une volonté chez Bloy de ne pas vouloir faire fructifier son argent ?

Pierre Glaudes : Oui. C’est une attitude. C’est peut-être aussi une affaire de tempérament. Mais c’est surtout une position chrétienne : l’argent est fait pour circuler. L’argent est une sorte de sang qui circule dans les veines du corps social et qui lie les hommes par un lien d’amour. Il spiritualise la conception de l’argent et attend qu’on lui en donne. Lui même, à l’occasion, sait se montrer généreux. Bloy est dans la dépense.

PHILITT : À première vue, la définition bloyenne de l’argent comme « sang du pauvre » semble pouvoir s’accorder avec une analyse de type marxiste. En quoi consiste le surcroît mystique, donc symbolique, que donne Bloy à la circulation de l’argent et à la figure du bourgeois ?

Pierre Glaudes : À l’occasion d’un colloque sur l’économie et la littérature, j’ai pu montrer que, dans « La Religion de M. Pleur » (l’une des Histoires désobligeantes), il y a des points de convergence entre la pensée marxiste et celle de Bloy. La circulation de l’argent est arrêtée par la thésaurisation qui lui fait perdre sa fonction d’échange pour en faire une valeur absolue. Cette « magie de l’argent » – je crois que c’est le terme qu’emploie Marx – occulte la réalité des rapports sociaux, ainsi que la réification qui en est la condition. Bloy établit des analogies entre avarice et capitalisme, placés l’une et l’autre sous le signe de la thésaurisation et de l’idolâtrie, c’est-à-dire de l’adoration de l’argent. Cela se retrouve aussi, par une sorte de cousinage, chez Marx. La différence fondamentale : Bloy ne traite pas le sujet d’un point de vue économique et politique mais d’un point de vue théologique. Chez lui, l’argent est la métaphore de Dieu. C’est un point très important de sa théologie qu’on retrouve notamment dans Le Salut par les Juifs. L’argent c’est le signe qui est l’équivalent de la figure de Dieu car il est l’incarnation de la valeur. La perversion bourgeoise consiste à avoir détaché le signe de son référent et à l’avoir absolutisé et aimé pour lui-même.

PHILITT : C’est très subversif comme analyse !

Pierre Glaudes : L’argent est le signe de Dieu dans la mesure où il est la valeur suprême. C’est la figure de Dieu, il en est l’analogon. Bloy, pour rétablir cette analogie, se fonde sur la Vulgate. Il s’appuie sur tel passage des Psaumes et des Proverbes. Bloy essaie de creuser la métaphore, d’analyser la figure. D’après lui, l’argent, par sa circulation, permet de relier les hommes. Il peut leur donner accès à la plénitude et s’échanger en un geste d’amour. Il relève de la logique « religieuse » du lien, du don.

PHILITT : Pourtant, Bloy fait de la figure du Christ le pauvre par excellence. Dieu serait donc à la fois le référent de l’argent et celui qui en est dépourvu ?

Pierre Glaudes : Le Dieu de Bloy est un Dieu trinitaire. Les figures de Dieu – le Père, le Fils et le Saint-Esprit – ont des expressions différentes. Si Dieu le Père est du côté du Sens et de la Valeur (donc de l’argent), le Christ est plutôt du côté du pauvre, son sang répandu est une effusion d’amour, un sacrifice d’argent. Le Saint-Esprit est, en revanche, une figure de l’étranger et du vagabond. C’est un autre pauvre, mais qui a perdu son identité, dont on ne sait pas exactement sous quelle forme il doit apparaître parmi nous. Mais comme le Christ, il a une fonction rédemptrice. Pour Bloy, la rédemption doit être parachevée par la venue du Saint-Esprit dont il attend la manifestation en gloire avec impatience. C’est d’ailleurs, ce qui explique le rapport de Bloy au monde moderne : il se scandalise de l’éloignement de Dieu, de l’accroissement du mal, de l’approfondissement de la chute et du péché. Il faudra donc, à ses yeux, un événement pour réaffirmer la rédemption parmi les hommes.

PHILITT : On peut dire, en reprenant les mots de l’Apocalypse de Jean, que Bloy « vomit les tièdes ». À ses yeux, le monde moderne est-il celui des tièdes, grands pourvoyeurs de lieux communs ? Un monde où les valeurs bourgeoises ont triomphé de toutes les autres (aristocratiques, populaires, religieuses) ?

Pierre Glaudes : Chez Bloy, le bourgeois se définit par sa bêtise, par sa sentimentalité, par son hypocrisie, par son néant. Cela correspond assez bien à cette idée du monde des tièdes. Bloy se situe dans une tradition littéraire mais avec des inflexions scripturaires. Il y aussi l’influence de son maître Barbey d’Aurevilly dont une des valeurs suprêmes est l’énergie. Bloy préfère l’intensité, dans le mal comme dans le bien. Ce qui se retrouve assez bien dans les figures antagonistes du saint et du voleur ou de la sainte et de la prostituée. Ce sont deux figures du sacré. On peut faire jouer l’étymologie latine de sacer qui veut dire « réservé », en bien ou en mal, réservé au sens d’élu ou de marqué d’un signe et d’une malédiction. Chez lui, il y a une solidarité étroite entre les figures lucifériennes et angéliques. C’est un des traits essentiels de sa spiritualité dans la mesure où ce sont, en positif et en négatif, deux figures de l’amour. Pour Bloy, le bourgeois est précisément celui qui est incapable d’amour, sinon peut-être d’amour de soi et qui représente une sorte de néant absolu. Alors que les figures amoureuses, perverties ou idéalisées, sont les seules qui sont capables à ses yeux d’une forme de salut. D’où son intérêt littéraire pour les prostituées.

PHILITT : À quel niveau le mal intervient-il si même les figures lucifériennes sont des figures d’amour ?

Pierre Glaudes : Il se situe dans la postérité d’un certain nombre d’écrivains. Nous parlions de Barbey pour qui « l’enfer c’est le ciel en creux ». Le spectacle du mal, poussé jusqu’à une certaine violence, permet la perception du surnaturel et peut ébranler des hommes de peu de foi. Pour Barbey, cette expérience bouleversante peut être la condition d’une conversion. C’est une apologétique de l’effroi.

PHILITT : Cela rejoint certaines théories du sublime ?

Pierre Glaudes : Cela rejoint un certain type d’écrits exemplaires. Au XVIIe siècle, des écrivains pratiquent les histoires tragiques. Il réutilisent la forme de la parabole en peignant des histoires épouvantables mais qui sont censées, dans le cadre de la pensée de la contre-Réforme, ramener à Dieu les croyants égarés par l’effroi que peut susciter un mal surnaturel. L’épreuve du mal peut être un moyen apologétique de ramener certaines âmes vers Dieu. Barbey décrit des corps d’enfants retrouvés dans des jardinières, des assassinats dans le cadre d’adultères. Ce qui intéresse profondément Barbey, c’est la conscience, c’est la délectation du mal. Barbey n’est qu’un maillon. Il faudrait revenir à Joseph de Maistre qui, dans le contexte de la Révolution française, dramatise la question du mal dans l’histoire. Il perçoit la Révolution comme une révolution satanique. Barbey et Bloy se situent en partie dans la postérité de Joseph de Maistre. Comme lui, ils dramatisent l’histoire, contre la pensée des Lumières (dont Hugo serait un des représentants au XIXe siècle) qui pense la fin de Satan ou qui réduit le mal à un dysfonctionnement social ou psychologique. La pensée des Lumières rationalise le mal. Pour Maistre, Barbey et Bloy, il y a une hypothèse satanique mais, en même temps, il y a le sentiment que le mal peut être un moyen au service d’un bien. Chez Bloy, la figure de Lucifer peut être renversée. Il fait jouer l’étymologie : ange déchu, ange du soir et ange du matin, ange qui obscurcit et qui porte la lumière. Il y a chez lui une méditation inquiète et passionnée sur les affinités mystérieuses de Satan et du Saint-Esprit. Ces spéculations, qui parfois effraient Bloy lui-même, ne relèvent pas d’une stricte théologie. Elles participent plutôt d’un travail exégétique et littéraire sur la Bible.

PHILITT : Pour Édouard Drumont, modernisme et judaïsme se superposent. Quelle attitude Bloy adopte-t-il sur cette question dans Le Salut par les Juifs ?

Pierre Glaudes : Ce qu’on disait à l’instant sur les affinités de Satan et du Saint-Esprit, on le retrouve dans la méditation de Bloy sur le peuple juif qui est cette figure paracléto-luciferienne. Pour Bloy, la fin du mal, c’est le moment où les Juifs se convertissent, Satan rend les armes et cède la place au Paraclet. Cet horizon eschatologique est celui de la victoire sur le mal et du triomphe de l’amour. Bloy attend ce moment avec impatience. Ceci dit, sa position à l’égard des Juifs est compliquée et intéressante.

Dans les années qui précèdent Le Désespéré, quand Drumont n’est pas encore un personnage important, Bloy le regarde avec une certaine sympathie parce qu’il rue dans les brancards. Il s’identifie un peu à lui car il voit en Drumont quelqu’un qui veut combattre la république des lettres, la république des vaincus que lui-même combat. Il y a chez Bloy une imprégnation antisémite. Dans Le Désespéré, il reprend certains thèmes à Drumont, thèmes d’autant plus pénibles aujourd’hui, compte tenu de notre histoire. Bloy voit ensuite le succès que remporte Drumont, la place qu’il prend dans l’opinion et s’éloigne de lui. Il écrit alors Le Salut par les Juifs contre Drumont. Au moment de l’affaire Dreyfus, Bloy a une position très claire : il est hostile à l’antisémitisme. Bloy évolue donc sur la question. Au départ, il est assez perméable à l’antisémitisme de gauche, le vieux thème du Juif d’argent, et de droite, à travers le thème du Juif déicide. Mais lorsque survient l’Affaire, même s’il se tient à distance des partisans de Zola et des antisémites, Bloy reprendra régulièrement, dans sa correspondance, ses amis antisémites en rappelant que Jésus et Marie étaient juifs. Et qu’insulter les Juifs, c’est insulter Dieu.

Bloy a fait tout un travail sur lui-même dont Le Salut par les Juifs est sans doute le tournant. Il reste prisonnier d’une théologie catholique qui pense que les Juifs doivent se convertir. Sur ce point, on peut bien sûr le critiquer au nom du judaïsme. Mais il n’y a pas de racialisme chez Bloy. Il me semble que Bloy est celui qui a reconnu en lui l’antisémitisme comme mal moderne. Il l’a reconnu précisément parce qu’il l’avait éprouvé.

PHILITT : Rejoignez-vous l’opinion de Bernard Lazare qui disait de Bloy qu’il était un philosémite ?

Pierre Glaudes : L’article de Bernard Lazare est très intéressant. Bernard Lazare a compris tout ce qui séparait Bloy de Drumont. Les positions ultérieures de Bloy lui donnent raison. À travers sa propre histoire, l’antisémitisme apparaît à Bloy comme une des formes du mal moderne. Au même titre que la régression de la foi. La foi est enracinée dans la vénération de ce que représentent les Juifs.

PHILITT : Quand commence la modernité pour Bloy ?

Pierre Glaudes : Bloy s’inscrit dans une tradition qui pense que la modernité est caractérisée par la montée en puissance de la démocratie et par la sécularisation. Cela renvoie à la Réforme qui apparaît comme la révolution religieuse qui prépare et annonce la révolution politique de 1789. Ce qui explique que Bloy soit un fervent admirateur du Moyen Âge. Sans doute, pour lui, la coupure se fait à la Renaissance dont il dit pis que pendre. S’enclenche alors un mécanisme qui voit triompher ces maux que sont la démocratie, la perte des repères transcendants et l’antisémitisme. Pour lui, tout cela fait lien.

PHILITT : Bloy écrit : « Ceux qui me chercheront du côté des juifs se tromperont, ceux qui me chercheront du côté antijuif se tromperont, ceux qui me chercheront entre les deux se tromperont plus lourdement encore. » Qu’est-ce que cela vous inspire ?

Pierre Glaudes : Bloy dit dans son journal qu’il n’est ni dreyfusard, ni anti-dreyfusard mais qu’il est anti-cochon. Par cette formule, il montre qu’il veut déserter le terrain politique, social, racial sur lequel a été porté l’antisémitisme pour en faire une question théologique et, plus précisément, eschatologique (on sait les liens qu’il établit entre scatologie et eschatologie).

PHILITT : Le Désespéré est, entre autres, un pamphlet contre le journalisme en général et contre le Figaro, (renommé le Pilate) en particulier. La critique que formule Bloy fonctionne-t-elle encore aujourd’hui ?

Pierre Glaudes : Je ne vais pas parler du Figaro puisqu’il a changé entièrement. À l’époque de Bloy, Le Figaro est un journal boulevardier, rempli d’échos, de potins… Il n’est pas le quotidien politique généraliste qu’on connaît aujourd’hui. Bloy ne vise pas un journal en particulier mais la presse qu’il a beaucoup fréquentée, dans laquelle il a essayé de se faire une place, où il n’a jamais vraiment réussi, si ce n’est dans de petites revues d’avant-garde. Bloy a un regard très critique sur le cynisme du milieu journalistique : la complaisance de la camaraderie et les intérêts d’argent. À la fois les collusions idéologiques ou relevant d’une sociabilité particulière et les intérêts financiers. Il a sur la question une position radicale et intransigeante : la presse comme toute forme d’expression verbale doit être l’écho du seul texte qui vaille : la Bible. L’écart entre la parole de Dieu telle que la Bible la donne et la presse est maximal. Et je ne suis pas sûr que les choses aient changé aujourd’hui. Ce qu’il a pu voir lorsqu’il fréquentait les salles de rédactions, je ne suis pas sûr qu’il ne pourrait pas le constater aujourd’hui également.

PHILITT : À l’époque de Bloy, journalisme et monde des lettres sont mêlés…

Pierre Glaudes : Les études de sociologie littéraire sur le cas de Bloy montrent que son positionnement dans le champ littéraire, considéré comme un espace social, correspond à un ajustement par la marge. Bloy appartient à un milieu modeste, parents petits bourgeois et provinciaux. Lorsqu’il arrive à Paris, il n’a pas un capital symbolique très lourd. Il est, par le hasard des circonstances, lié à Barbey d’Aurevilly qui essaie de l’introduire dans le milieu littéraire et journalistique. Mais la position qu’il adopte dans le champ littéraire ne lui permet pas de s’intégrer. L’opération qui consiste à être introduit dans un milieu par une sorte de père symbolique, c’est exactement ce qui se passe avec Barbey. C’est ce que va réussir Flaubert avec Maupassant. Or, dans le cas de Bloy et Barbey, ça ne marche pas. Il ne gagne pas d’argent, il n’est pas reconnu, ses œuvres n’ont pas de succès. Pour exister, il décide de s’installer dans la marge, d’en faire son lieu. Et, de ce lieu, vitupérer ses contemporains et de dénoncer tous les travers de l’institution dans laquelle il ne trouve pas sa place.

PHILITT : Quel regard Bloy jette-t-il sur le dandysme de Barbey d’Aurevilly ?

Pierre Glaudes : Bloy se montre extrêmement sévère avec le dandysme de Barbey. Il a toujours reproché à Barbey ce qu’il pensait être de la frivolité. Chez Bloy, il y a une certaine conception de l’écrivain qui doit dépasser la simple ambition d’écrire pour se projeter dans une autre dimension qui est religieuse. Il pensait que Barbey restait trop attaché à des choses tout à fait accessoires. Bloy voulait que Barbey soit totalement investi dans l’aventure spirituelle, seul moyen de révolutionner l’écriture. Chez Barbey, il y a cette intermittence entre l’écrivain chrétien et l’artiste. Chez Bloy, il y a toujours ce soupçon que l’art est un rejeton du premier péché, c’est-à-dire qu’il y a dans l’artiste une tentation de l’amour-propre qui est contraire à l’amour de Dieu. Sans doute le dandysme est-il pour Bloy une des formes de l’amour-propre.

PHILITT : Mais le dandysme n’est pas que vanité. Il y aussi cette recherche d’intensité et d’esthétique existentielle. Peut-on envisager Bloy comme une sorte de dandy inversé ?

Pierre Glaudes : Il s’habillait tout le temps d’un vêtement en velours côtelé qui lui donnait l’air d’un ouvrier, d’un charpentier ou d’un paysan périgourdin. Il s’amusait d’ailleurs à faire rimer périgourdin avec gourdin. Il y a chez Bloy une forme de dandysme paradoxal, si l’on veut, qui consiste à se constituer un personnage littéraire. Et si le dandy, au fond, est un personnage littéraire qui se distingue de l’homme du commun, Bloy, en voulant être le mendiant ingrat, le pèlerin de l’absolu, le périgourdin rimant avec gourdin, fait œuvre de dandysme. Il y a aussi cette jubilation chez Bloy à vouloir être clérical dans un monde devenu anticlérical. Ce qui est intempestif pour lui, c’est de s’affirmer en opposition avec la manière dominante. Il pense que chez Barbey, le dandysme trouve sa fin en lui-même. S’il y a chez Bloy un désir de se distinguer des autres – je ne sais pas s’il faut parler de dandysme – la finalité de cette distinction ouvre vers autre chose qui est de l’ordre du témoignage, au sens chrétien du terme, c’est-à-dire faire signe vers quelque chose qui le dépasse.

PHILITT : Les deux types de femme qui trouvent grâce aux yeux de Léon Bloy sont les saintes et les prostituées. Entre les deux, il y a la femme bourgeoise qu’il méprise. Cette vision de la femme est-elle caractéristique de son antimodernisme ?

Pierre Glaudes : Cette vision de la femme est antimoderne dans la mesure où elle s’oppose à l’image répandue par l’idéologie du temps, celle de la femme honnête. Bloy prend pour cible la femme honnête et fait voler en éclats le stéréotype de l’honnêteté. En disant d’abord que c’est une supercherie et que, de surcroît, cette femme est un néant absolu, qu’on ne peut rien attendre d’elle. Au fond, il rabat sur elle la question du mal. Et le mal absolu pour Bloy, c’est l’absence d’amour. Les prostituées et les saintes sont deux figures de l’amour, l’amour vénal et l’amour spiritualisé. Dans sa logique, elles sont l’une et l’autre exposées aux épreuves et portent en elles une chance de salut. On ne devient saint qu’à travers une série d’épreuves dont on triomphe. La prostituée est une figure luciférienne, mais comme toute figure luciférienne, chez Bloy, elle porte en elle une chance de salut. Mais Bloy est aussi tributaire d’un héritage romantique. Ce qui m’avait frappé, quand j’avais procuré l’édition du Désespéré, ce sont les liens de Véronique avec Esméralda. Bloy est tributaire d’un stéréotype des années 1830 : l’enfant de Bohème, la courtisane repentie, telle Marion de Lorme, qu’on trouve aussi chez Hugo.

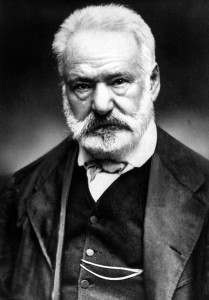

PHILITT : Comment Bloy considère-t-il Hugo ?

Pierre Glaudes : Il est l’héritier de Barbey qui détestait Hugo. Ce que Bloy n’aime pas chez Hugo, c’est cette conscience de la gauche républicaine, mais aussi l’écrivain panthéonisé, le « grand homme », qui devient la figure de proue de la IIIe République naissante. Il évoque l’enterrement de Victor Hugo dans Le Désespéré en des termes très désobligeants. Pourtant, il y a chez lui des affinités avec Hugo. On sait qu’il lisait à ses filles La Légende des siècles en les faisant sauter sur ses genoux. Cette tension hugolienne, ce refus du style moyen pour privilégier le sublime et le grotesque, rapproche les deux écrivains.

PHILITT : Bloy fut un grand dévot de l’apparition mariale de La Salette. Selon vous, quelles sont les raisons qui lui faisaient privilégier cette apparition à celle de Lourdes par exemple ?

Pierre Glaudes : Il y a des apparitions populaires et des apparitions qu’aiment les intellectuels. La Vierge rose et bleue de Lourdes, c’est la Vierge qui séduit les masses. Elle est douce, apaisante. Elle promet des guérisons miraculeuses. Elle attise la piété populaire. Mais elle n’intéresse pas Bloy. Il disait qu’il commencerait à aimer Lourdes quand un chrétien demanderait à y aller non pas pour être guéri mais pour être couvert de souffrance, pour être accablé de maux, comme un bienfait. Comme Huysmans, il préfère La Salette parce que c’est un message inquiétant. Il la préfère parce que c’est une Vierge en pleurs qui déroule son message sur un fond eschatologique. Il y a chez Bloy un culte marial développé, mais pour une Vierge qui est une figure d’intercession dans un contexte menaçant et apocalyptique.

PHILITT : Dans son livre sur les antimodernes, Antoine Compagnon distingue un certain nombre de caractéristiques qui leur sont propres : le pessimisme, le goût pour le sublime, la vitupération… Bloy est-il le vitupérateur par excellence ?

Pierre Glaudes : Bloy est un vitupérateur, incontestablement. Il correspond bien à cette catégorie et, plus globalement, il correspond bien à ce que sont les antimodernes. Il entretient un rapport paradoxal à la modernité. Il est en opposition avec la modernité mais, en même temps, il y a chez lui un moderne au sens où il invente et déplace des lignes par des effets de rupture, notamment dans son écriture. C’est un novateur. Il innove. Il invente. Il y a chez lui une sorte d’avant-gardisme dans certaines de ses combinaisons. Ce n’est pas un hasard si Le Désespéré est très imprégné de Lautréamont. Il innove donc sur le plan esthétique mais reste, par sa doctrine, antimoderne.

Là où je suis plus dubitatif quant aux catégories proposées par Antoine Compagnon, c’est sur la question du pessimisme. Bloy refuserait qu’on dise de lui qu’il est pessimiste. Il est désespéré. Mais dans un envoi du Désespéré, il cite une phrase de Carlyle qui dit : « Le désespoir, porté assez loin, complète le cercle, et redevient une sorte d’espérance ardente et féconde. » C’est une conception très chrétienne du désespoir. Le pessimisme, quant à lui, ne sort jamais de son pessimisme. Chez Maistre, il y a une forme d’optimisme qui est liée à son dolorisme et à son dogme de la réversibilité. L’enfer est vide, c’est quand même une bonne nouvelle. Mais c’est parce que le mal a été épuisé par le mécanisme de la réversibilité : la douleur des uns rachète le péché des autres. On peut dire que c’est une vision très âpre de la marche de l’humanité, mais théologiquement, elle relève d’un optimisme chrétien.

PHILITT : Bloy est connu pour ses imprécations et ses qualités de polémiste. Mais que doit-on retenir de sa théologie, qui constitue l’essentiel de sa production écrite ?

Pierre Glaudes : Bloy n’est pas un théologien. Maritain, son filleul, insistait sur ce point. Maritain disait de Bloy qu’il était un poète. Il pense par figure et non pas par concept. Il ne faut pas attendre de lui une doctrine comme chez Saint Augustin ou Thomas d’Aquin. Ceci dit, il y a quelques traits saillants de sa théologie. Son christocentrisme, qui célèbre la communion des saints comme corps mystique et sa valorisation de la douleur comme imitation du Christ. Il s’inscrit dans un courant de pensée doloriste qui va de Maistre à Barbey en passant par Anne-Catherine Emmerich, qui insiste sur la douleur comme moyen de rédemption et de salut rapporté à la communion dans la figure christique. Progressivement, sa théologie se déplace d’un christocentrisme vers une eschatologie centrée sur la figure du Saint-Esprit. Henri de Lubac a montré dans un livre que Bloy se situait dans la postérité de Joachim de Flore. Le joachimisme est une hérésie condamnée par l’Église qui postule la possibilité d’un troisième règne. Le premier règne étant celui du Père (Ancien Testament), le deuxième celui du Fils (Nouveau Testament). Nous serions en attente d’un troisième règne qui doit être le règne de l’Esprit dans lequel doit s’accomplir la promesse. Bloy, dont la spiritualité est impatiente, est tenté par cette méditation sur la figure du Saint-Esprit. Ce qui intéresse Bloy, c’est de savoir pourquoi on nous fait attendre ce qu’on nous a promis. C’est le paradoxe de la promesse qui tarde à s’accomplir. Bloy essaie de construire tout un édifice théologique qui fait que son providentialisme est ouvert vers un accomplissement à venir et vers une eschatologie. Il pense le mal comme ce qui inexplicablement retarde et diffère cette promesse. Promesse qui doit s’accomplir dans l’assomption du Saint-Esprit. Chez Bloy, il y a la crainte d’une sorte d’exaspération de Dieu qui déboucherait sur une fureur cosmicide. Il s’efforce de mettre cette crainte à distance. Sa théologie, qui n’est pas sans confusion, est le fruit d’une spiritualité fondamentalement inquiète. C’est en ce sens qu’il est moderne.