Largement oublié en France, l’illustre écrivain kabyle ne cesse d’inspirer dans sa patrie natale. Son œuvre, à la fois littéraire et scientifique, s’inscrit dans un romantisme critique à la fois de la modernité jacobine, mais aussi d’un certain folklorisme berbère sclérosant. Si sa figure bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance institutionnelle, les thèmes qu’il aura soulevé de son vivant demeurent au cœur des tensions identitaires qui traversent la société algérienne.

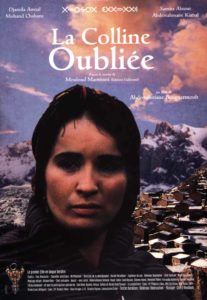

Mouloud Mammeri est né le 28 décembre 1917 à At Yenni, dans une Kabylie sous domination française depuis 60 ans. Issu d’une famille aristocratique et lettrée, il passe une partie de son enfance à la cour royale du Maroc, où son oncle est précepteur du prince Moulay ben Youssef (futur roi Mohammed V). Après des études au lycées Bugeaud d’Alger et Louis-le-Grand de Paris, il est mobilisé pendant le conflit mondial et participe aux campagnes d’Italie et de France. Devenu professeur agrégé de lettres classiques, il publie son premier roman en 1952. Intitulé La colline oubliée, l’œuvre relate la vie dans le village fictif de Tasga au début des années 1940, et la dispersion d’un groupe d’amis d’enfance. Garçons comme filles découvrent ainsi la rude entrée dans la vie adulte, dans un pays devenu périphérie lointaine d’un empire immense et inconnu.

Au delà de la géographie des lieux, la colline que Mammeri évoque est ce monde indigène tombé dans l’oubli du siècle, et qu’il vient rappeler au bon souvenir des esprits indolents, à l’heure où la domination franco-britannique sur les terres et les mers entame son crépuscule. Le roman « réalise ce tour de force d’exprimer, sans s’en détacher, ce qui fait la richesse et la diversité de l’âme berbère, à la fois orientale et occidentale, poétique et religieuse, traditionaliste et révolutionnaire, et cela dans une langue qui est celle d’un grand écrivain », juge ainsi l’hebdomadaire catholique L’effort algérien.

La naissance douloureuse d’une littérature

C’est donc à la veille du déclenchement de la guerre d’Algérie que commence la carrière littéraire de Mammeri. En lettres comme en politique, l’époque n’est pas anodine: le paysage algérien est alors totalement bouleversé par l’émergence d’une nouvelle génération d’auteurs engagés, et la naissance d’une littérature nord-africaine romanesque de langue française mais de culture autochtone.

Il s’agit là d’une évolution considérable. Les premiers romans francophones écrits par des indigènes algériens datent pourtant de la fin de la première guerre mondiale: Ahmed Ben Mostapha, goumier (1920), de Mohammed Ben Cherif, Zohra, la femme du mineur (1925), de Abdelkader Hadj-Hamou, ou encore Myriem dans les palmes (1936), de Mohammed Ould Cheikh, ont pu incarner cette première production d’auteurs essentiellement issus des rangs de l’administration française. Mais il s’agissait surtout d’un sous-ensemble de la littérature coloniale de l’époque, particulièrement féconde depuis le début du siècle et l’émergence du courant algérianiste. Ce dernier, rompant avec l’exotisme orientalisant des auteurs français du XIXe siècle, développait le thème d’une identité algérienne fondée sur la méditerranéïté et le culte de l’idée latine. Si des éléments de cultures indigènes pouvaient alors être mobilisés comme toile de fond d’un enracinement nord-africain, il n’était point question de reconnaitre la dimension berbère, et encore moins arabo-musulmane, de cette Afrique du Nord. Aussi, les premiers romans écrits par des musulmans algériens relevaient essentiellement du récit (autobiographique) de l’itinéraire d’assimilation à la culture des colons européens, de quelques éléments éduqués de la population algérienne. Il s’agissait en somme d’une littérature destinée à un public français. Quelques œuvres en rupture avec l’idéologie coloniale ont pu existé, comme l’excellent roman historique El Eudj, captif des Barbaresques (1929), de Chukri Khodja, mais ces premières tentatives demeureront anecdotiques.

La décennie suivant la seconde guerre mondiale marquera en revanche un tournant majeur. Si la sortie du Fils du pauvre (1950) de Mouloud Feraoun à pu initier un changement de style narratif, c’est bien l’année 1952, avec la sortie quasi-simultanée de La colline oubliée de Mammeri, et de La grande maison de Mohammed Dib, qui va marquer le début de la littérature algérienne moderne. Très vite, la presse algéroise comme parisienne salue les deux œuvres, qui sont d’ailleurs systématiquement associées. Robert Kemp, futur académicien, note ainsi que « le temps est loin, des voyages indolents et ravis, aux terre du soleil, quand Chateaubriand, Flaubert, Nerval, Barrès, se promenaient en touristes extasiés. Les haillons, la vermine, sous leurs plumes devenaient de curieux joyaux…On sort tout inquiets de ces romans africains de Mammeri et de Dib. » Le Figaro Littéraire commente quant à lui qu’« à la différence de maints jeunes romanciers, les hommes qui ont écrits ces deux livres avaient quelque chose à dire. Ils avaient à nous parler de leur pays, de leur milieu, de questions qu’ils se posent et que nous pouvons nous poser aussi. »

Si la rupture littéraire est si radicale, c’est bien en raison de l’irruption brutale dans ces romans de la question fondamentale de l’époque: celle de la crise de civilisation qui traverse la population indigène d’Algérie. Dans un univers nord-africain ou la modernité n’a pas été le produit d’une évolution historique locale, mais une importation brutale, portée par un autre peuple et une autre langue, la construction des identité nationales fut tributaire d’un tiraillement entre la tradition (religieuse ou pas), et l’attraction exercée par la civilisation française, cette dernière inspirant tantôt le progrès technique et scientifique, tantôt une effroyable décadence morale.

La trame de l’œuvre de Mammeri donne ainsi une large vision du malaise identitaire que vivent ses personnages. Un des moments forts du récit relate ainsi la honte des aïeux face à l’incapacité des jeunes à prononcer un discours soutenu en langue kabyle devant l’assemblée villageoise. De même, la pénétration des idéaux européens à travers l’école française est un thème récurrent des critiques formulées par les anciennes générations: l’individualisme montant, les anciennes solidarités se perdent vite, tout comme l’esprit de sacrifice. Si Mammeri rapporte ses critiques telles qu’il les perçoit (et telles qu’il a certainement dû les subir lui-même), il ne s’en fait pas le défenseur: comme il l’expliquera des années plus tard, les héros de La colline oubliée correspondaient à la troisième et dernière génération de l’histoire coloniale, celle qui sentant le poids de sa propre acculturation, va commencer à y réagir avec la vigueur extrême qui conduira à la lutte armée. Le roman, qui évoque pudiquement mais précisément les groupes de « hors-la-loi » plus ou moins politisés qui sévissaient (déjà) dans le maquis kabyle, est annonciateur de la guerre toute proche.

À la recherche de l’universel dans le singulier

Le sommeil du juste, second roman de Mammeri paru en 1955, soit au début de la guerre d’Algérie, montre un durcissement du choc des cultures. En particulier, la figure du jeune francisé et nationaliste (ou plutôt nationaliste car francisé), déjà esquissée dans La colline oubliée, et ici plus largement développée. Ce développement n’est pas sans incidence sur le rapport à la coutume: dans le premier livre, elle apparait comme le ciment de la résistance à l’étranger. Bien que son poids paraisse pesant à la jeunesse, sa remise en cause n’est que ponctuelle et superflue. On est alors dans l’« l’immobilité crispée de la société dominée », selon l’expression de Frantz Fanon. Le second roman, à travers le personnage pivot d’Arezki, entreprend quant à lui une remise en cause bien plus sérieuse de l’ordre ancien. Le choc des cultures est alors évident, et la tradition n’est plus critiquée par simple agacement juvénile, mais bien par une pensée adulte et réfléchie. Ses failles véritables apparaissent. Elle n’en demeure pas moins ménagée: le personnage d’Arezki est globalement détestable. Insupportable discoureur pédant, il apparait comme l’exemple vivant de l’acculturation, pour ceux qui doutaient du caractère néfaste de cette dernière.

Dans L’opium et le bâton, troisième fiction mammerienne parue en 1965 dans une Algérie fraîchement indépendante, le rapport à la tradition achève de s’inverser: elle semble désormais totalement rétrograde, et plus grave encore, un frein à l’expression authentique de l’âme berbère méditerranéenne. Cette inversion est un signe fort des temps: le colonialisme vaincu, la modernité n’est plus l’apanage du colon. L’entrée de la population algérienne dans l’ère du progrès social et intellectuel ne va pas pour autant de soi: la mise en place après l’indépendance d’un État autoritaire et jacobin, d’idéologie arabo-islamique, ne va pas éteindre la crise de civilisation, mais plutôt la déplacer vers les questions du rapport à la religion (dans un pays qui se vide de ses composantes démographiques juive et chrétienne), et de l’aménagement linguistique. C’est ce tournant que reflète L’opium et le bâton, tout comme une large partie des romans produits ces années là.

Mammeri présidera à cette même époque l’Union des écrivains algériens, dont il démissionne en raison de désaccords sur le rôle social de l’écrivain. Dans un contexte politique tendu et hostile, il va progressivement s’écarter du nationalisme algérien de sa jeunesse pour se revendiquer de plus en plus d’un sentiment national spécifiquement kabyle. La menace qu’il sent peser sur les cultures régionales et minoritaires s’exprimera dans sa pièce Le banquet, parue en 1972 et ayant pour thème La mort absurde des aztèques, titre du court essai qui la précède: « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. » Cette angoisse existentielle marquera le reste de sa vie et de son œuvre, qu’il consacrera essentiellement à l’enseignement et à la recherche anthropologiques.

Datant du XVIe siècle et de la découverte de l’Amérique la perte de l’initiative historique par les sociétés méditerranéennes, c’est sur le modèle de la Renaixança catalane que Mammeri va s’atteler à la revitalisation de la langue kabyle, dont il fixera définitivement le standard alphabétique (qui porte son nom), ainsi que de la tamusni (concept polysémique difficilement traduisible, équivalent approximatif du sophos grec). Dans ce but, il réalisera une titanesque œuvre macphersonienne de compilation et de traduction de la poésie kabyle traditionnelle, du Moyen Âge au début du XXe siècle. Suivant la théorie de Parry-Lord et son application aux épopées serbo-croates, c’est en effet dans la vieille poésie savante des aèdes berbères qu’il cherchera la sève d’une sagesse nationale, seule capable de maintenir durablement une culture face à la modernité homogénéisante: « Il était temps de happer les dernières voix avant que la mort ne les happe. Tant qu’encore s’entendait le verbe qui résonnait depuis plus loin que Syphax et que Sophonisbe. »

Les critiques français ont trop souvent voulu le faire passer pour le chantre un peu passéiste d’une berbérité édénique. C’est là un jugement fort erroné. L’érudit avait au contraire une position très distante à l’égard du traditionalisme. Comme il le confiait à son ami Pierre Bourdieu lors d’un entretien croisé; « les sociétés précapitalistes comme le Béarn et la Kabylie ne devraient pas être coincées entre ces deux fictions, celle d’être des sociétés sauvages ou des paradis perdus, car en ayant un charme inouï, elles sont aussi caractérisées par d’extraordinaires violences physiques et symboliques, et par de l’exploitation. »

Mouloud Mammeri décède brutalement dans un accident de voiture en 1989, à l’âge de 71 ans, au retour d’une conférence littéraire donnée au Maroc. Porte-parole à la fois d’une génération et d’une façon d’être au monde, trop souvent incompris (aussi bien par des détracteurs zélés que par certains admirateurs niais), il est aujourd’hui en Algérie l’écrivain le plus cité dans des discours politiques. Et pas toujours de manière exacte.