Que deviendrait le monde sans Steve Jobs, Bill Gates ou Peter Thiel, sans hommes politiques et sans intellectuels ? Dans La Grève, roman monumental rédigé de 1951 à 1957 et livre le plus influent aux États-Unis après la Bible, la philosophe américaine Ayn Rand estime que la société s’écroulerait nécessairement sans ses « hommes de valeurs ». Devenu le bréviaire des libertariens, cet essai de philosophie à peine dissimulé derrière une fiction naïve ne résiste cependant pas à l’analyse et dévoile sans le vouloir l’inconsistance anthropologique et philosophique de l’idéologie libertarienne.

Philosophe appréciée et scénariste reconnue, Ayn Rand avait la pudeur qu’ont souvent les génies lorsqu’il s’agit de reconnaître leur mérite ou leur contribution intellectuelle. Aussi rejetait-elle le terme « libertarien ». Ses lecteurs les plus fervents auraient-ils trahi sa pensée ? Certainement pas. En réalité, cette distinction entre les termes « libéralisme », « libertarisme » ou « libertarianisme » ne reflète aucune divergence conceptuelle majeure dans la mesure où la liberté individuelle, préoccupation principale de chacune de ces doctrines, n’évolue pas en nature, seulement en degré. Ici apparaît la première infirmité de la doctrine défendue par Rand – qui constitue bien souvent l’instrument de sa pérennité –, à savoir sa vacuité anthropologique.

Souvent défini comme un libéralisme poussé à son paroxysme, le libertarianisme – aussi appelé libertarisme – est une philosophie politique qui prône la liberté de l’individu et le respect de sa personne, de sa propriété et de ses droits. Plus exigeant en matière de philosophie que le libéral, le libertarien ne demande pas seulement de « laissez faire » et de « laissez passer », selon la formule de Vincent de Gournay : il demande de vivre et laisser vivre, pour paraphraser Robert Nozick [1]. La Grève, roman politique publié en 1957, n’est que le chant à peine harmonieux d’une telle revendication.

« Il haussa les épaules »

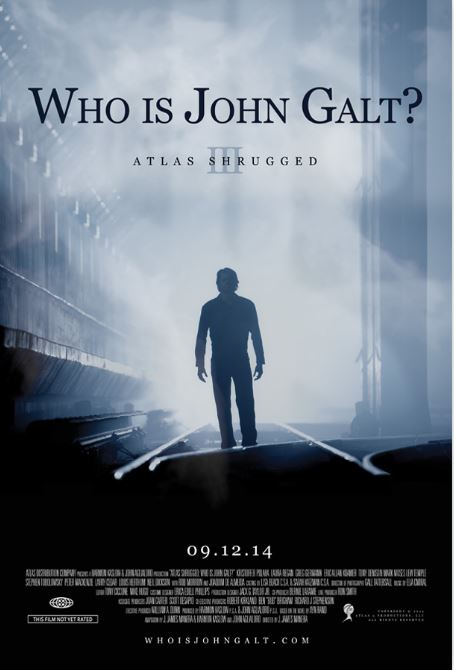

« Atlas Shrugged », titre de l’ouvrage en anglais, se traduit littéralement : « Atlas haussa les épaules ». Plus fidèle au propos de l’auteur, cette traduction est surtout plus évocatrice que « la Grève » : d’une part parce que Rand entend démontrer l’importance des « hommes d’esprit », entrepreneurs et créateurs de valeurs qui, semblables au titan Atlas dans la mythologie grecque, portent le monde sur leurs épaules ; d’autre part parce que l’expression « il haussa les épaules », présente à plusieurs reprises dans le roman, résume exactement ce contre quoi Rand lutte, c’est-à-dire l’inaction. La première occurrence du haussement d’épaules a lieu lors d’un dialogue essentiel, à savoir celui entre Dagny Taggart, vice-présidente d’une compagnie ferroviaire, et le Dr. Robert Stadler à propos du refus, infondé scientifiquement selon Miss Taggart, du State Science Institute de commercialiser un métal nécessaire à la construction de rails. Le docteur hausse alors les épaules à plusieurs reprises devant les reproches que lui adresse Miss Taggart, avouant par là une passivité et une inaptitude insupportables qu’il ne prend même plus la peine d’atténuer. « […] « De qui dépendez-vous, actuellement ? » Il haussa les épaules. « De la société. » » [2]

Dès lors, le livre apparaît pour ce qu’il est vraiment : un manifeste pour la créativité et contre l’inaction, et par là-même le credo de l’entrepreneur. En ce sens, la philosophie d’Ayn Rand est une philosophie de l’action – ou plutôt de l’activité – doublée d’un appel vibrant, et naïf à certains égards, à l’audace, à la prise de risque, au courage. Le héros libertarien, symbolisé par le personnage de John Galt, est « celui qui aime la vie, qui n’a renoncé ni à l’amour de la vie ni à ses valeurs » [3], un individu rationnel et égoïste, l’égoïsme étant élevé au rang de vertu par Rand dans un autre et non moins célèbre ouvrage intitulé La vertu d’égoïsme. À bien comprendre le propos de Rand, il apparaît que le lyrisme malvenu de cet éloge de l’individu rationnel – perceptible notamment dans le passage dit du « discours de John Galt » [4], long de soixante pages – cache en réalité la misère anthropologique sur laquelle repose un tel système de pensée qui, au nom de la foi en l’individu, veut donner tout pouvoir à ce dernier, c’est-à-dire à un enfant « ivre de sa puissance » et « bouffi[s] d’ignorance », pour le dire avec les mots de Victor Hugo [5].

Le réel : son insolence et sa morale

« Ma morale, fondée sur la raison, tient en une proposition : l’existence existe et il n’y a pas d’autre choix que de vivre. » [6] Au moment où John Galt prononce cette phrase, c’est-à-dire au début de sa célèbre allocution, il révèle les deux principes fondamentaux du libertarianisme et de l’objectivisme dont se réclame Rand. Le premier consiste à dire : toute pensée doit partir du réel et revenir au réel, car « A est A. Une chose est elle-même ». [7] Un tel énoncé n’est pas réfutable : ce qui est réfutable, c’est le sens que lui donne l’éthique objectiviste et rationaliste de son auteur. Cette sacralisation du réel, fréquemment confondu avec le vrai, notamment lors de l’invective de Miss Taggart au Dr. Stadler : « Vous pourriez rétablir la vérité sur le Rearden Metal » [8], n’est en fait qu’une complaisante description du donné le plus immédiat. Marx reprochait déjà cette manipulation du réel dans ses Manuscrits de 1844, affirmant que dans un tel cas, le réel, c’est-à-dire ce qui existe, est envisagé comme un fait sans nécessité. Ainsi, la principale préoccupation de l’objectivisme randien est de prendre le réel, par opposition à l’idéal ou à l’idéel, tel qu’il nous apparaît, comme un absolu ou comme une évidence. D’une simplicité insolente, la morale libertarienne appelle à être perpétuellement redéfinie par le héros randien, c’est-à-dire l’homme moderne, celui que Muray définissait comme « l’homme de la complète satisfaction vis-à-vis du réel donné ». [9]

La seconde implication de la subordination, pour ne pas dire soumission, de l’idéel à l’existant, qui est aux origines de l’objectivisme randien, est la distinction – qu’il arrive encore d’entendre aujourd’hui – entre ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Une des innombrables tirades de Dagny Taggart résume bien la position de Rand à ce sujet : « Rien ne justifie de s’immoler soi-même. Les hommes ne sont pas des animaux de sacrifice. Rien ne justifie de détruire les meilleurs. On ne punit pas quelqu’un parce qu’il est bon. On ne peut pas pénaliser la compétence. Sinon, il n’y a plus qu’à s’entretuer, parce qu’il n’y a rien de juste dans un tel monde. » [10] Ici repose l’ambiguïté du raisonnement libéral : il ne réside pas dans une foi en l’individu, comme le revendiquent la plupart des libéraux, mais dans une foi en l’individu qui réussit. En ce sens, le libertarien est un homme qui ne voit que d’un œil, qui n’envisage la réalité que sous un seul angle : celui de la raison humaine et du profit que l’on peut en tirer. Religion de l’intérêt personnel et apologie du succès, le libertarianisme randien se distingue par l’absence spectaculaire de la notion d’éthique, puisque la seule morale qu’offre John Galt est la suivante : « Si vous voulez continuer à vivre, il ne faut pas retourner à la morale – vous qui n’en avez jamais eu –, mais en découvrir une nouvelle. […] Votre vie vous appartient et [que] la morale consiste à la vivre du mieux possible. » [11] Voilà finalement ce qu’il reste du discours de John Galt : la promesse d’une prospérité individuelle grâce à la raison humaine, même si promettre que le réel fera bien les choses, c’est déjà avouer qu’on ne tiendra pas sa promesse.

Ressentiment et mea culpa

S’il arrive souvent de faire passer le roman avant son auteur, ce n’est, dans le cas d’Ayn Rand, qu’une galanterie inutile et préjudiciable. Le cheminement intellectuel de celle qui a fui la Russie bolchévique pour les États-Unis, pays selon elle « le plus grand, le plus noble et, dans ses principes, le seul moral de l’histoire du monde » [12], dévoile un secret jusque-là occulté, qui est que toute conversion au libertarianisme est toujours due à une affaire privée, à une vengeance personnelle contre une figure coercitive, qu’il s’agisse d’une institution, d’une religion ou d’un individu. Dire que la pensée de Rand s’est construite par opposition au communisme par simple souci d’historicité ne suffit pas : le libertarianisme, plus que conditionné par le rejet du communisme, a été enfanté par lui, si bien que les libertariens semblent moins animés par une responsabilité intellectuelle que par un écœurement singulier à la vue d’une autorité extérieure.

Ce dernier constat finit de démasquer le libertarianisme et donne à voir son véritable visage : celui, d’une part, de la protestation obsessionnelle et presque maladive contre le pouvoir coercitif et, d’autre part, du désir de vengeance tout aussi obsessionnel et maladif à l’égard de ce même pouvoir. Selon les libertariens, il ne suffit pas d’échapper à l’autorité qui prive l’individu de son libre-arbitre – autorité souvent fantasmée d’ailleurs – : il faut réduire son pouvoir symbolique à néant, c’est-à-dire la détruire, afin de rendre le pouvoir à l’individu seul. Le libertarianisme offre alors une occasion à l’individu de prendre sa revanche sur le collectif, ou du moins sur son oppresseur imaginaire, « fiction légale et spoliatrice » dans le cas de l’État selon l’expression de l’économiste libéral Frédéric Bastiat. Être de ressentiment au sens nietzschéen du terme, le libertarien fait donc partie de ceux pour qui « la véritable réaction, celle de l’action, est interdite et qui ne se dédommagent qu’au moyen d’une vengeance imaginaire » [13]. Ce désir de vengeance se ressent dans les derniers mots du discours de John Galt, lorsque ce dernier promet un monde dans lequel « votre peur des hommes disparaîtra, cette peur paralysante, cette peur qui vous est venue quand vous avez été pour la première fois confrontés à ce qu’il y a d’incompréhensible, d’imprévisible, de contradictoire, d’arbitraire, de caché, de faux, d’irrationnel chez l’homme. » [14] Ainsi découvre-t-on, grâce à cette litanie exaltée, que le principal ennemi du libertarien, c’est l’homme – « commencez par traiter en prédateur tout homme qui exige que vous l’aidiez » [15] – et que, par conséquent, la volonté de réussite est aussi et surtout une « volonté de puissance », c’est-à-dire de revanche. Toute la philosophie libertarienne n’est dès lors qu’une légitimation de la vengeance et chaque libertarien un comte de Monte-Cristo dans l’âme, animé par la reconquête d’une liberté violée et d’une gloire perdue, et qui a trouvé dans cette contestation anarcho-libertaire de l’ordre établi un remède honorable à sa plainte égoïste. Autrement dit, la folie libertarienne tient en ce que le qualificatif « rationaliste » n’est qu’un nom d’emprunt pour le libertarien, un subtil subterfuge par lequel il donne à sa passion les armes de la raison, comme si les arguments venaient se poser ex post sur des intuitions.

Idole de l’entrepreneur moderne, modèle de l’homme politique libertarien, Ayn Rand a offert à chacun d’eux une rédemption. Le libertarianisme randien est donc au capitalisme moderne ce que la nuit est au jour : il est la condition de son existence. Plus encore, il constitue le mea culpa idéologique des hommes d’affaires empiriques, légitimant leur colère fiévreuse et excitant leur égoïsme odieux. Mais ni les libertariens ni même les libéraux ne seront prêts à reconnaître une telle manipulation intellectuelle. Sans doute se contenteront-ils de hausser les épaules.

Notes

[1] Anarchie, Etat et Utopie, Robert Nozick

[2] La Grève, Ed. Les Belles Lettres, p.224

[3] ibid, p.1151

[4] ibid, chapitre XXVII

[5] Ces mots sont issus du poème « Baraques de la foire », tiré des Contemplations (1856), poème dans lequel se trouve le célèbre vers : « Nous avons dans nos yeux notre moi misérable. »

[6] ibid, p.1162

[7] ibid, p.1159

[8] ibid, p.223

[9] Moderne contre moderne, Ed. Les Belles Lettres, p.281

[10] La Grève, op. cit., p.97

[11] La Grève, op. cit., p.1154

[12] Issu du Discours d’Ayn Rand à West Point (1974)

[13] La Généalogie de la morale, Nietzsche

[14] La Grève, op. cit., p.1222

[15] La Grève, op. cit., p.1212