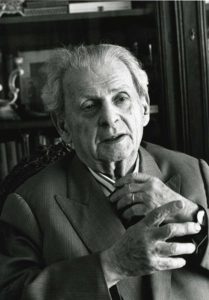

Rémi Soulié est essayiste et critique littéraire. Dans son nouveau livre Racination (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2018), cet Aveyronnais de naissance rappelle, sur un mode poétique et non doctrinal, l’importance de l’enracinement pour l’âme humaine. À ses yeux, la « racination » ancre l’homme dans une immanence à la fois spirituelle et charnelle en même temps qu’elle maintient en lui l’idée d’héritage et de tradition. Rémi Soulié a également publié Pour saluer Pierre Boutang (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2016), Nietzsche ou la sagesse dionysiaque (Points, 2014) et Péguy de combat (Les provinciales, 2007).

PHILITT : Dans votre titre, vous associez les deux mots « racine » et « nation ». Quel sens donneriez-vous à ce néologisme en comparaison avec le terme répandu d’ « enracinement » ?

Rémi Soulié : Racination est un mot de Péguy ; l’utiliser, c’est d’une certaine manière rendre hommage, d’emblée, à la création poétique — j’ai d’ailleurs tendance à concevoir ce livre, au fond, comme un manifeste poétique. Racination peut en effet faire entendre la race, la grâce, la racine, la nation donc la naissance (de nascor, naître). Outre que L’Enracinement était déjà pris, si j’ose dire (et de quelle manière !), le mot de racination s’est imposé à moi immédiatement. Je l’ « avais » avant même d’écrire le livre, autant dire qu’il « m’avait », qu’il me tenait. J’y vois un moyen d’échapper au concept, en particulier à celui d’identité, en ce que ce dernier a de possiblement réducteur — surtout sur un plan directement politique où, compte tenu des conditions qui sont les nôtres, essentiellement celles de la démocratie de marché, il s’impose de plus en plus avec bonheur. Plus généralement, le concept, dont je reconnais aussi, Ô combien !, la valeur philosophique, me semble néanmoins parfois trop limité. Je lis dans « racination » une exaltation de la vie, de la poussée vitale qui excède la raison, j’y vois la substitution du « résonnement » au raisonnement, un influx et un afflux séminal, j’y entends un répons analogique au monde, bien loin de la répugnante acception moderne du mot « nation », conçue comme un ensemble de volontés individuelles contractantes. Je « tiens » ainsi l’organicité charnelle du peuple, je conjure la puissance des spectres mécaniques et abstraits qui n’en finissent pas de nous hanter à coups de codes et autres ignominies juridiques. J’ajoute que l’enracinement, c’est aussi Barrès — que j’admire inconditionnellement — mais je me méfie de tout ce qui pourrait constituer une doctrine ou un système (d’où, d’ailleurs, la facture fragmentaire du livre, la… fracture : je ne nourris aucun fantasme de toute-puissance.) Les Scènes et doctrines du nationalisme, c’est très bien, mais elles ont déjà été écrites et je n’ai pas ce tempérament-là — je veux dire, celui d’un homme qui serait tenté par l’action. Il est d’ailleurs significatif que je me sois intéressé d’assez près aux Déracinés et à La Colline inspirée, dans Racination, plutôt qu’au corpus directement historique et politique de Barrès. Je connais et respecte la pensée dogmatique mais elle est trop circonscrite et la discipline qu’elle impose conduit parfois ses adeptes, quels qu’ils soient, à des contraintes ou à des acrobaties que je récuse, peut-être aussi en raison d’un fond sceptique et libertaire. J’ai un esprit communautaire mais un tempérament solitaire.

En parlant de Barrès, vous donnez à votre aventure littéraire un aspect beaucoup plus botanique que politique. En quoi le souvenir des morts coïncide-t-il selon vous avec le « souci des fleurs » ?

En ce qu’ils mangent les pissenlits par la racine et qu’on les honore avec des fleurs. Je ne crois pas vraiment à la mort. Je la vois comme une grande initiation, peut-être pas même l’ultime, après la succession des pertes qui, depuis notre expulsion du ventre maternel, nous humanisent — en conséquence, ce que nous appelons la mort nous divinisera sans doute. La fleur, belle et précaire — qui appelle la prière, avec le re-cueillement — est « sans pourquoi », comme la rose d’Angelus Silesius qui « n’a souci d’elle-même, ne désire être vue ». C’est l’être-là qui m’intéresse, en un sens, le ci-gît du sédentaire qui, en raison même de son mode d’être, est suffisamment tranquille et posé pour contempler, donc, pour être. Perinde ac cadaver : selon S. Bonaventure, S. François donnait le cadavre comme modèle d’obéissance. Je reprendrais volontiers cette image en l’infléchissant dans le sens stoïcien ou, mieux encore, du non-agir du Tao. C’est une merveille d’être là et, à la lettre, de théoriser. L’essentiel est la demeure, fût-elle la dernière — quoique ce genre de catégorie de premier ou de dernier, comme bien des autres, n’ait en l’occurrence qu’une valeur relative, à la différence de la demeure qui est toujours ici ou d’ici. Si je succombais à une certaine forme de vanité, je dirais volontiers que je suis empoté et demeuré. C’est en tout cas l’idéal vers lequel je tends.

Vous reprenez les mots du général Von Gneisenau : « La sûreté des trônes se fonde sur la poésie. » Dans votre acte de reprise de la politique par la littérature, qu’est-ce que le chant de la terre, en tant qu’acte poétique, a selon vous à dire à la prose démocratique et à la non-prose du slogan ?

Rien qu’elle puisse entendre, hélas. Cette prose est sourde de naissance et, comme si cela ne suffisait pas, elle recouvre sa surdité — sans doute par un phénomène de compensation — par le tintamarre des bavardages et la cacophonie des fausses agoras. Il faudrait lui enseigner le silence pour qu’elle essaie de se mettre à l’écoute du monde et qu’elle commence à y entendre le poème qu’il est. C’est peine perdue. On n’écrit jamais que pour ses pairs. Les autres, comme disait Nimier, vont à l’électeur comme la vache au taureau. Je ne suis pas sensible aux succédanés, à l’ « illusion lyrique », pour parler comme Kundera, aux phénomènes parodiques que notre temps est capable de susciter en réaction mais, de là à me pâmer devant la barbarie et la médiocrité des borborygmes, non, c’est impossible. Il y a longtemps que j’ai fait sécession, avec d’autres, dont vous êtes. Je vis dans un exil intérieur, « en étrange pays dans mon pays lui-même ». L’immonde fut-il jamais si hostile aux poètes ? J’en doute. Sous le règne de la quantité, les derniers hommes n’ont même plus conscience d’être des esclaves en enfer.

En vous qualifiant vous-même de « gentil », c’est-à-dire à la fois comme héritier du paganisme et du christianisme, vous apparaissez comme le dépositaire de deux traditions divergentes. Que signifie cette rencontre paradoxale dans votre mouvement de « racination » ?

©Glasgow Museums Resource Centre

Que la messe est dite ou que « je choisis tout », comme la petite Thérèse de Lisieux. Je me sens toutefois de moins en moins requis par le catholicisme contemporain, qui n’a plus rien de romain et qui, en se rechristianisant, se protestantise. C’est insupportable ! Le caractère anti-social et anti-politique du christianisme, si bien étouffé par Rome pendant deux mille ans, revient au grand galop. Quel malheur… Les leçons de la nature, étendues jusqu’à l’invisible, me semblent plus sûres. La liturgie cosmique de toujours, en son invariabilité, ne cesse pas de me requérir, elle, et, en comparaison, je trouve toutes les autres bien pâles et ternes. « La Nature est un temple où de vivants piliers… ». Racination est d’ailleurs dédié aux sangliers, animal totémique des Gaulois et symbole du pouvoir spirituel dans la tradition indo-européenne (il vit avec les druides, dans la forêt). Il faut se tenir aussi loin que possible des « hommeries », des inévitables mensonges, des arrangements toujours politiciens, de tout ce qui est « humain trop humain ». À cette condition, on a une chance de percevoir à nouveau la présence des dieux. Cette rencontre ne me semble pas contrariée, pas plus que celle du gardian de d’Arbaud avec la Bête. Au contraire, je tends à embrasser, à certains égards sur un mode guénonien, tout ce qui se rassemble par-delà les exotérismes. Les grands textes fondateurs disent tous la « vérité » conçue comme aléthéia en ce qu’ils expriment l’essence même de la poésie. Ils réussissent le prodige d’entrer en dialogue avec le monde, non comme Autre, mais comme Même. Je ne vois pas de différence fondamentale entre le mage et le sage.

Le Rouergue, votre région natale à laquelle vous avez consacré un ouvrage (Le Vieux Rouergue, Les Éditions de Paris-Max Chaleil, 2015) revient en force comme un leitmotiv de votre Racination, au point de « dépayser » le lecteur étranger à la belle nation occitane. Que représente pour vous l’étrangeté, voire l’exil, dans l’enracinement de l’homme ?

Un moment inévitable, sans doute essentiel. « Il faut avoir eu des absences », ai-je noté après la lecture d’un grand roman de Joan Bodon, La Grava sul camin. Autrement dit, la racination, fondée en vérité, implique l’inconscient de la castration pour échapper à la perversion de l’idéologie (le discours de l’analyste est toujours riche d’enseignements traditionnels) même si l’on est — je parle pour les hommes — toujours plus ou moins mal castrés, donc enclins au fétichisme (qui ne manque d’ailleurs pas d’intérêt ; il suffit de le savoir et d’avoir un juste sens du cul-te). On songe à Ithaque après l’avoir quittée, quoique le destin de Pénélope, de Télémaque, d’Eumée (gloire aux cochons) et d’Argos (gloire aux chiens), ne soit pas moins noble que celui d’Ulysse. Désamorcer des puissances dont je sais le caractère potentiellement explosif suppose, pour être fidèle à ces puissances de vie même, de tuer la mort en elles, autrement dit, d’en pointer le trou. « Je vis dans un trou perdu » : the place to be. « Je me suis fait un trou » : très bien. Il faut aimer les trous — mais pas trop non plus (je suis un centriste, un modéré) : je me demande dans quelle mesure les stigmates du Christ (en voilà Un qui est bien castré de Sa Mère) et Sa kénose n’ont pas préparé la kénocratie moderne, le vide démocratique (qui n’a hélas rien à avoir avec le néant, dont il est incapable : le néant, c’est encore trop pour le vide libéral et représentatif).

L’arraisonnement moderne consiste pour vous en une détestation du Lieu. Vous citez l’événement paradigmatique de la conquête lunaire. Pour vous, « le sage montre la lune, l’imbécile regarde la fusée » ?

C’est exactement cela ! Je cite à ce propos une anecdote — une parabole, presque — impliquant Heidegger et Lévinas mais, aussi, les poètes chinois, qui ont été de grands amoureux de la lune. Comme la fleur, elle se trouve où elle doit être, elle fait ce qu’elle a à faire et elle se donne à notre émerveillement renouvelée. Les poètes en savent plus sur elle que les scientifiques et les techniciens — au sens où il n’est de savoir que de la contemplation. L’ingénierie humaine, dont je ne méconnais pas la grandeur, me fait penser à du bricolage enfantin. Je ne crois pas que notre destinée soit d’être « sans feu ni lieu ». Vient un moment, peut-être cyclique, où « habiter » redevient sage. Je comprends les pensées de l’inquiétude — j’ai été plongé dans leurs eaux baptismales — et je reste foncièrement tragique mais dans l’acceptation de l’être, si difficile soit-elle. Nul n’échappe aux épreuves, non au sens où Dieu nous éprouverait (« C’est une épreuve »…) mais au sens initiatique, ce qui est bien différent. Je ne crois pas au « Ne nous soumets pas à l’épreuve » (traduction possible de « tentatio ») du Notre Père, quoique je le récite chaque soir avec ferveur — je prends tout tellement au pied de la lettre et le christianisme tellement au sérieux que je n’y crois pas. Outre que, si nous sommes dans une ère messianique, l’enfant devrait jouer avec la vipère, il est si facile de faire dire ce que l’on veut à l’ Esprit qui souffle où il veut ! En revanche, « Il est des lieux où souffle l’esprit », oui, cela, je le sens, je le vois, je le sais, des lieux où « notre énergie se déploie toute, et sur deux ailes de prière et de poésie s’élance à de grandes affirmations. […] Silence ! les dieux sont ici » (Barrès, La Colline inspirée). C’est aussi pourquoi j’aime beaucoup les contes et le folklore — le Volk, donc — singulièrement les œuvres d’Arnold Van Gennep et de Paul Sébillot, pour ce qui nous concerne. Villiers de l’Isle-Adam, Hoffmann, Poe, Tieck, Nodier, Perrault, les frères Grimm, Pourrat, sont pour moi parole d’Évangile.

Vous vous en prenez à la philosophie d’Emmanuel Lévinas, incarnation de la spiritualité aride du judaïsme, « comme si, dites-vous en bon heideggerien, l’homme pouvait être sans habiter ». Mais précisément : la donne n’a-t-elle pas changé quand, à l’heure de la « globalisation », les sédentaires d’hier semblent être les nomades d’aujourd’hui, et inversement ?

Je ne suis pas certain pas que l’on puisse qualifier Lévinas de représentant exemplaire de la pensée juive : l’ « homme juif » tel qu’il l’entend dans les textes que je commente et critique, c’est l’homme juif selon lui, pas selon Scholem, Steiner ou Jabotinsky. Il n’en reste pas moins que sa pensée est en effet exemplaire en ce qu’elle dénonce à peu près tout ce que j’annonce. L’avantage de la « montée aux extrêmes », c’est que l’on peut penser avec une certaine radicalité (les racines, toujours). N’étant pas juif, je ne me sens pas partie prenante du destin d’Israël mais je n’en fais pas abstraction parce qu’il y a en lui matière à penser, y compris pour les nations (je reprends délibérément le vocabulaire biblique.) Il est évident que le retour à Sion a changé la donne et, surtout, que l’immigration afro-musulmane a modifié considérablement le discours de la diaspora… quand elle a été concernée en tant que telle. Nous vivons dans le « siècle juif », pour reprendre le titre du livre de Yuri Slezkine et, si la question se posait (mais elle ne se pose en rien), je dirais que ce n’est que justice : tant mieux si Israël a changé la malédiction en bénédiction après des siècles de relégations. Son « dur désir de durer », pour le coup, est exemplaire. L’être juif étant irréductible à celui des nations, rien n’est absolument superposable mais rien n’empêche, non plus, de « regarder vers les tentes de Sem », comme disait Benny Lévy. Je ne m’en prive pas, du point de vue qui est le mien, tout aussi irréductible — surtout que les tentes de Sem sont désormais en dur. Je regarde avec intérêt la romanisation partielle d’Israël, son « édomisation », en quelque sorte, qui ne manque pas de sel.

Entre « occitanité » et « paganité », me tromperais-je en qualifiant votre expérience poétique de « philosophie du midi », dessinant une véritable « géographie spirituelle » ?

C’est là une remarque flatteuse, dont je vous remercie, malgré son caractère possiblement écrasant, par Nietzsche et Camus. Disons que j’aime les pensées solaire et lunaire, j’aime et accepte l’alternance tragique des contraires, sans solution ni résolution. J’ai passé beaucoup de temps à araser, à abraser, jugeant que c’était là le travail de la raison. J’ai admiré les grandes constructions, les grands drames rédempteurs, j’ai cru aux dialectiques, au travail du positif et du négatif (quels que soient les noms que l’on peut leur donner — par exemple, la grâce et le péché, mais il en existe bien d’autres tant l’imagination humaine donne une idée de l’infini). Je crois, aujourd’hui, que la vie les dépasse, de très loin et de très haut. Je crois, avec Shakespeare, qu’il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que n’en rêve notre philosophie (sans parler de nos religions…) et je crois qu’il faut lâcher prise, dans la Gelassenheit, la sérénité ; je crois qu’il faut nous abandonner, aussi bien à l’imitation de Jésus-Christ si telle est la voie pour tel ou tel. Nous aurons des surprises, au-delà des révélations elles aussi humaines trop humaines — sauf à être lues, donc, comme des poèmes (ce n’est d’ailleurs qu’en les lisant ainsi que l’on perçoit ce qu’elles ont de divin). Je crois que, pour les mortels, la poésie est bien « le réel absolu » cher à Novalis, que le chant poétique est la plus haute pensée. C’est en tout cas le dit de Racination.