Le kitsch fait d’emblée écho au grotesque provoqué par une laideur artistique caractérisée. Non pas le grotesque chargé de signification d’un Quentin Metsys, mais plutôt celui du simulacre que donne à voir, conformément à l’étymologie du mot kitsch (volatile mais concordante), la pacotille du gadget ou de certaines œuvres érigées en art. Outre la relative médiocrité artistique du kitsch, ajoutons, en suivant les précieuses indications d’Hermann Broch, que « l’art kitsch ne saurait naître ni subsister s’il n’existait pas l’homme du kitsch, qui aime celui-ci, qui comme producteur veut en fabriquer et comme consommateur est prêt à en acheter et même à la payer à un bon prix ». Il y a donc, en amont, un versant anthropologique du kitsch solidaire de son versant esthétique stricto sensu.

Il n’est pas très difficile, au moins superficiellement, de se représenter le kitsch au prisme de ses déclinaisons artistiques. Les exemples sont légion. On croit d’abord le retrouver dans l’adjectif japonais « kawaii » qui signifie « mignon » ou « adorable » : les œuvres teintées d’un « esprit kawaii » épousent les caractéristiques du visuel kitsch relayé par tout un pan de la filmographie burtonienne, Pee-Wee Big Adventure en tête de liste. Il s’agit, comme dans le film de Tim Burton, de gadgets ou d’œuvres d’art – nous devons ici admettre un rapprochement inévitable entre le gadget, parfois dépourvu d’utilité ou d’une utilité toute relative, et l’art dans sa vocation strictement esthétique (beaux-arts) – qui évoquent, par leur simplicité graphique et des couleurs chatoyantes, la tendre naïveté d’un monde enchanté, préservé du mal.

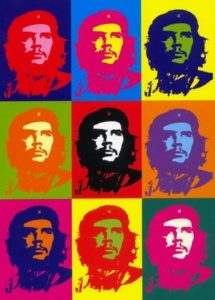

On notera également un goût pour le syncrétisme des techniques qui culmine probablement chez l’ineffable Jeff Koons. Comme le relève Valérie Arrault dans L’empire du kitsch, Koons mélange tous les styles : « L’installation, la photographie, la peinture, la sculpture sur tous matériaux et la création infographique. » Traits que l’on retrouve dans les photographies « kawaii » retouchées à la peinture des artistes Pierre et Gille ou encore chez Andy Warhol qui confronte la peinture aux procédés sérigraphiques.

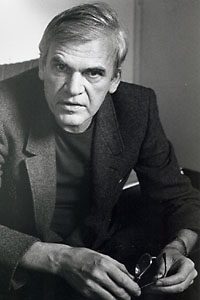

Mais le kitsch couve également un processus de désacralisation (moins présent dans le kitsch japonisant) où les autorités du passé sont en quelque sorte recyclées sur le ton de l’amusement par une production iconographique proprement insensée et décontextualisée. En témoignent les représentations multiples du Christ sous la forme d’images imprimées par sérigraphie sur différents supports, de figurines en plastique parfois greffées sur des ustensiles divers (un tire-bouchon par exemple), de pin’s, etc. ; et, dans une même veine, en reprenant Gillo Dorfles, « le penseur de Rodin, livré en plusieurs morceaux montables par l’acheteur pour 4,98 dollars ». Processus auquel se raccroche ces malheureuses tentatives d’accorder l’art traditionnel aux besoins des nouvelles idéologies ; ces « châteaux convertis en étables » qui exprimaient toute la laideur du monde communiste aux yeux de Sabina dans L’insoutenable légèreté de l’être.

On doit encore adjoindre, à la définition du kitsch artistique, la volonté de susciter, le plus promptement, une émotion ou un désir. L’effet visé par l’objet prime sur la tension artistique authentique toujours dirigée vers la représentation du vivant, de ses formes et de ses mystères. L’émotivisme supplante le réalisme et suggère une perte du lien avec le réel. Le plaisir remplace la beauté, la décoration se substitue à l’art – ce qu’a, entre autres, bien cerné Abraham Moles dans sa Psychologie du kitsch et, plus profondément peut-être, Arthur Schopenhauer qui, dans Le monde comme volonté et comme représentation, s’emploie à différencier, sur ce mode, le sublime du joli. Cette discrimination entre art et décoration repose néanmoins sur un critère peu opératif ou, du moins, vaporeux : mieux vaut inscrire ces objets de décoration (de plaisir) dans la catégorie des beaux-arts et, par cette qualification peu flatteuse, signifier leur piètre qualité.

L’art de propagande répond au même mouvement mais sur un plan idéologique : l’œuvre devient moyen d’expression, de diffusion d’idées, et non plus révélation sublimée du monde. Plus précisément, cet art galvaudé projette une réalité artificielle (superficielle) qui éponge l’anecdotique, exacerbe certains traits et, plus grave, anecdotise le sacré ; il s’agit d’une réalité interrompue, figée, sans cesse reproduite à l’identique : appauvrie. L’artiste kitsch ne fait que varier autour de cette pseudo-réalité sous un aspect purement ornemental et sentimental. Hermann Broch, dans ses Quelques remarques sur le kitsch, distingue en ce sens l’art des « sensations artistiques ». L’artiste, créateur d’art et non de sensations artistiques, a « l’intuition d’une portion nouvelle du réel » et, par conséquent, « l’obligation de la formuler afin qu’elle accède à l’existence ». Ainsi, « l’art naît des pressentiments du réel et c’est eux seulement qui le font s’élever au-dessus du kitsch ». L’esthétique de l’objet est donc inféodé aux pressentiments du réel que découvre l’artiste. La recherche de sensations esthétiques réduit le réel à la fonction de support – support à l’expression de codes esthétiques –, alors que l’artiste bien compris ajoute l’esthétique à sa véritable matière et vocation : le réel pressenti et révélé sur un mode esthétique. Ces trois marqueurs solidaires d’une même tendance esthétique plongent leurs racines dans les sols d’une anthropologie moderne à la genèse fragmentée.

Le kitsch et la culture de masse

La culture de masse désigne, comme son nom l’indique, une culture adressée à la masse et non plus aux membres d’une élite raffinée. Elle accompagne donc le processus démocratique et le gonflement de la classe moyenne – mais s’agit-il encore d’une classe si le concept de masse l’épuise ? La masse abrite une multitude dense mais éclatée, atomisée ; une multitude composée « d’individus physiquement proche mais subjectivement séparés » selon les mots de Jacques Beauchard (La puissance des foules). La constitution des masses (la massification) marque la fin d’une société hiérarchisée et l’avènement d’un mode de structuration individualiste. Suivons ici les vues distillées par Gillo Dorfles dans son catalogue raisonné du mauvais goût (Le kitsch : un catalogue raisonné du mauvais goût) qui refuse d’annexer à la culture de masse un prétendu phénomène de standardisation. C’est précisément parce que la notion d’autorité, et la vénération aristocratique qui lui sied, décline chez l’homme-masse, que la multiplicité des goûts prend forme ; une multiplicité accompagnée d’un perspectivisme égalitaire en matière de jugement esthétique – le fameux « chacun ses goûts ». « Tant qu’il y eut accord général sur les sujets les plus dignes d’être traités par un artiste, ce dernier fut dispensé de la nécessité d’être original et inventif quant à sa « matière » ; il pouvait concentrer toute son énergie sur les problèmes formels. » L’œuvre de commande illustrait cet « accord général sur les sujets les plus dignes d’être traités par un artiste ».

La culture de masse désigne davantage une culture enchâssée dans la technique – et l’on peut avancer au passage, en se conformant par exemple aux considérations de Friedrich Georg Jünger dans La perfection de la technique, que l’organisation technique vise les masses ou, ce qui revient au même, que les masses sont pleinement réceptives à l’organisation. À l’aune de cette remarque cursive, se dessine une culture de « la jouissance et de la permanence » (permanence des objets) véhiculée par un « passage rapide de formes culturelles à travers des canaux de communication multiple » comme l’indique Dorfles (Le kitsch : un catalogue raisonné du mauvais goût). L’analyse rejoint celle d’Abraham Moles : « Le phénomène kitsch est basé sur une civilisation consommatrice qui produit pour consommer et crée pour produire, dans un cycle culturel où la notion fondamentale est celle d’accélération. » La création artistique – l’introduction inventive d’un objet esthétique inédit – est comme rattrapée, supplantée, par la production, c’est-à-dire par l’imitation des créations. La marchandisation de l’art ne saurait consister en une prétendue régression de l’art à l’état de marchandise, d’objet destiné à la vente. L’élément décisif réside dans le rapport au nombre : l’inévitable reproduction, à grande échelle, de l’objet d’art et la simplification relative que cette reproduction imprime à l’objet initial quant à sa conception. On ne peut néanmoins sérieusement réduire l’intégralité de la création artistique moderne à ce phénomène de marchandisation. Une culture de masse constitue donc une culture du grand nombre où les objets doivent circuler rapidement et s’apprécier facilement.

Un aspect caractéristique du kitsch refait ici surface : la transformation de l’art en objet de décoration ou, en ce qui concerne davantage la littérature, la musique, le cinéma, de divertissement – en rappelant que la frontière entre l’objet d’art et l’objet de décoration/divertissement n’est jamais clairement délimitée ; qu’il faut sans doute y déceler une différence qualitative de degré et non de nature – par simplification de ses formes et (surtout) de sa matière, grandement appauvrie dans le recyclage, mais aussi, comme nous l’avons esquissé plus haut, dans la volonté de « pathétiser » la représentation. C’est que, relève Kundera, « au royaume du kitsch s’exerce la dictature du cœur ». En somme, puisque les masses sont en jeu, le kitsch doit « ratisser large » et « fait appel à des images clés profondément ancrées dans la mémoire des hommes : la fille ingrate, le père abandonné, des gosses courant sur une pelouse, la patrie trahie, le souvenir du premier amour » (L’insoutenable légèreté de l’être). Les œuvres de la pop culture, notamment celles d’Andy Warhold, répondent à cette simplification des formes et de la matière, témoignent de ce phénomène d’imitation – démultiplication d’une même œuvre ; redoublement à l’identique des images – qui a pu se développer grâce aux méthodes sérigraphiques.

Discours mythagogique

Elles cèdent également à ce que Dorfles nomme la « kitschisation » du mythe, fruit d’une volonté – politique et/ou médiatique à laquelle participe l’artiste – « mythagogique ». Il faut y voir la construction d’un mythe inauthentique car incapable de rendre compte de l’être dans sa dimension supra-humaine originelle : soit le discours mythagogique relève d’un syncrétisme assez superficiel et systématisé ; soit il repose d’avantage sur la séduction, sur le « cool ». La première tendance se retrouve dans les idéologies de masses (fascisme et totalitarismes) qui utilisent ces « images profondément ancrées dans la mémoire des hommes » ; la seconde dans l’économie capitaliste moderne et son « star-système ». Idéologies de masse parce que « l’appareillage et l’organisation », que ces masses accueillent avec une certaine bienveillance, « ne suffisent pas, […] ne fortifient pas l’homme, ne lui procurent pas cette consolation dont il a toujours besoin », ne laissent plus aucune place au hasard (ce qu’illustre l’idéal méritocratique) : par conséquent, l’homme de la masse est ou a été particulièrement poreux à ces grands discours mythagogiques aux vertus consolantes.

On constate à quel point la masse aimante le kitsch : répondant parfaitement aux modes opératoires de l’organisation et à ses implications, elle « ne produit que du kitsch », elle « est elle-même kitsch » admet Jean Baudrillard dans une conversation avec l’artiste Enrico Baj (Transparence du kitsch). Les caractères du kitsch peuvent en effet s’y agréger : la masse se distingue par la simplicité de ses formes autant que par un assemblage dépareillée. De surcroît, elle renferme évidemment l’homme du kitsch qui, pour l’instant, se réduit à l’homme-masse. La « kitschisation » du mythe confère au kitsch une coloration protéiforme ; non plus simplement mis en lumière par les objets dans un rapport dialectique avec leur terreau culturel, il apparaît désormais sous un aspect pleinement social ou, plus précisément, éthique. Le kitsch touche à la morale qui, à son tour, par effet ricochet, alimente les productions artistiques : l’homme du kitsch se reconnaît au grotesque de ses mœurs. On ne peut bien entendu rendre compte de l’esthétique kitsch sans souligner son ancrage éthique.

Outre le grotesque des grandes idéologies en connexion avec le monde des objets par l’intermédiaire de l’art de propagande, une multitude de pratiques sociales procèdent du kitsch lorsque, par un conformisme mal intériorisé en décalage avec une époque ou l’engagement personnel prime, l’artifice se dévoile avec trop d’évidence. Ce conformisme implique souvent l’achat de gadgets pseudo-artistiques pour célébrer les naissances, la fête des mères, la jour de la Saint-Valentin ou encore pour rendre hommage aux morts. Ce n’est pas le rituel en soi qui est ici ciblé, mais la disjonction entre pratique ritualisée et existentialisme – cette hypertrophie du choix propre aux sociétés massifiée. L’effet kitsch roule sur ce décalage. Plus remarquable est la façon dont Hermann Broch extrait du kitsch esthétique, de son dévoiement artistique, les particules sédimentées d’une éthique à la fois bourgeoise et romantique issue de la matrice protestante.

Le kitsch éthique

Broch nous explique que la bourgeoisie des débuts, fondamentalement plus sensible que l’aristocratie de cour à une éthique thomiste ou néo-thomiste, a subi les tendances de la Réforme qui a « transféré l’acte de la Révélation dans toute âme humaine particulière et lui a ainsi imposé cette responsabilité de la foi dont autrefois l’Église avait eu la charge ». On retrouve ici une description générale bien connue du protestantisme : l’individualisation du rapport à la Révélation par une nouvelle compréhension de la foi. Cette foi est dorénavant conçue comme un « ce par quoi on ajoute confiance dans le réel » (Jacobi) et non plus le simple fait de « croire à ou en » quelque chose ; la foi devient confiance en soi et en son intervention dans le monde. Mark Alizart l’expose très bien : « avoir la foi, ce n’est plus, désormais, s’oublier devant Dieu, c’est se rappeler à soi-même, tout au contraire » ; « c’est se comprendre, se ressaisir, se former (Bildung) c’est-à-dire épouser l’autoproduction du divin, s’inscrire dans se manifestation » (Pop théologie).

En résulte une sanctification du l’individu et du monde qui l’entoure dans une ardeur débordante. Cette ardeur dans la formation de soi et dans la transformation du monde constitue, selon Broch, l’origine du romantisme ; l’origine de l’exubérance avec laquelle l’homme romantique tend « toutes ses forces – et parmi celles-ci, la force artistique n’était pas la dernière – […] » en vue d’exalter « les misérables évènements de la vie de tous les jours jusqu’aux de l’absolu et du pseudo absolu […] » ; « et comme le terrestre, le terrestre le plus terre à terre, est ainsi introduit de façon tout à fait directe dans l’éternel et dans le royaume du triomphe remporté sur la mort, il règne ici une atmosphère de nécrophilie carrément indécente ». Broch insiste sur l’atrophie de la recherche de vérité dont l’art n’est qu’un des modes de manifestation. L’art de l’homme romantique, par la vaine tentative de sublimer le « terrestre le plus terre à terre », déplace le curseur du projet artistique selon un mouvement déjà évoqué : là où l’artiste authentique ajoute l’esthétique à la découverte d’un réel pressenti et révélé sur un mode esthétique, l’artiste inauthentique (kitsch) recherche les « sensations artistiques » consistant à appliquer, sur un réel désincarné, des formules esthétiques. L’œuvre revêt alors un caractère pathétique très surfait ou ploie sous une niaiserie confondante.

L’art kitsch ne double pas pour autant le courant romantique dans ces multiples représentations picturales – celles de Théodore Géricault ou de Caspar David Friedrich par exemple : seul un romantisme paradoxal, ambivalent, a pu accoucher d’un esprit kitsch. Cette ambivalence résulte des deux tendances qui animent le protestantisme : l’exaltation de soi et le puritanisme. La tendance puritaine (ascétique), d’obédience calviniste, résorbe les ardeurs romantiques contenues en puissance dans la Réforme. L’exigence romantique ainsi comprise décrit un système fermé, dans lequel l’idée d’infini est récusée, à l’inverse du système ouvert où la vérité s’actualise perpétuellement dans une quête inachevée. Un système ouvert qui intègre l’art et cultive la vertu d’espérance. Le beau, comme la vérité, émergent à la lumière des idées platoniciennes auxquelles l’homme participe sans jamais s’y agréger totalement tant que l’éternité croise le mouvement vital de l’existence. Le système clos que décrit Broch lorsqu’il compare l’amour à une idée platonicienne « inaccessible aux nombreux accouplements auxquels l’homme est contraint », se résume à la notion de « système » qui, chez Eric Voegelin, renferme la prétention de « pénétrer intégralement le mystère du cosmos et son existence grâce à l’intellect » (Foi et philosophie politique : La correspondance Strauss-Voegelin 1934-1964).

Tension érotique

L’existence suppose l’expérience d’une tension érotique « dans l’entre-deux de l’ignorance et du savoir, du temps et de l’absence de temps, de l’imperfection et de la perfection, de l’espoir et de la réalisation, et en définitive de la vie et de la mort ». C’est en effet « de l’angoisse de perdre la bonne décision dans cet entre-deux d’obscurité et de lumières, que surgit l’interrogation concernant le sens de la vie ». L’abolition de la tension, du metaxy, correspond, selon Voegelin, à une gnose moderne introduite par l’historicisme hégélien. Le gnostique construit un système, il perd de vue, contrairement au philosophe, la diachronie fondamentale de l’existence et croit ainsi pouvoir épuiser l’être éternel « par l’instrument d’une connaissance intramondaine, finie […] » (Science, politique et gnose). Le projet romantique, pour revenir à Broch qui semble décrire un même phénomène sans le faire entrer explicitement dans le gnosticisme, supporte cette fermeture : il souhaite « donner la beauté à toute œuvre d’art comme but immédiat, à portée de la main ».

Sans résumer le kitsch à l’académisme – par exemple : William Bouguereau –, Broch y voit un dénominateur commun : la recherche « des règles de beauté, sur lesquelles toute production artistique devrait se régler », comme stigmate de l’ordre fini. L’éthique doit établir la jonction entre le donné métaphysique et esthétique : du système fermé – que Broch qualifie d’antisystème pour souligner le renversement des valeurs, le changement de paradigme qu’il opère, à la manière de l’antéchrist – sort une morale rationalisée, névrotique, dont la particularité consiste à copier le travers de l’art kitsch, c’est-à-dire à codifier le champ pratique du réel, à l’esthétiser. « Un système ouvert remarque Broch, comme le chrétien, est un système éthique, c’est-à-dire qu’il indique à l’homme les grandes directions dans lesquelles il peut agir », alors que dans un système fermé, ces directions se transforment en directives, en « règles de jeu » à suivre scrupuleusement. Nous sommes ici proche de la dichotomie entre morale fermée et morale ouverte initiée par Bergson à l’inverse que, pour Broch, la morale du système fermé n’est plus éthique (ni artistique) mais esthétique ; d’une esthétique qui pervertit l’art et l’éthique selon un même procédé : l’appauvrissement, le dessèchement du réel par codification. L’art kitsch n’est pas mauvais sur le plan formel, ne se compromet pas dans une esthétique vulgaire – et d’ailleurs, en tant qu’antisystème, il est parfois très bon dans son domaine, c’est-à-dire dans le système de valeur qui est le sien : il est tout simplement malfaisant.

Dans une même tentative de ramener l’art kitsch à son origine métaphysique et (donc) éthique, Milan Kundera propose une lecture sensiblement différente. Kundera, dans L’insoutenable légèreté de l’être, nomme « accord catégorique avec l’être » la « croyance fondamentale » constitutive du kitsch (artistique, éthique et même politique). Cet accord correspond à une vue téléologique du monde et de l’être « d’où il découle que le monde a été créé comme il fallait qu’il fût, que l’être est bon et que c’est donc une bonne chose de procréer ». Kundera ne semble pas distinguer la cause finale de la cause formelle, l’écart irrémédiable – tension infinie mis en évidence par Broch et Voegelin – entre l’être et sa réalisation. Disons que, pour Kundera, l’espérance métaphysique (ontologique) suffit à rendre l’homme crédule, d’une crédulité mensongère boursouflée de mauvaise foi – de cette mauvaise foi du garçon de café.

Le fossé entre la hauteur hiératique de la création et la pauvreté (la misère) humaine, symbolisée quelques ligne plus loin par la défécation – que nous cherchons à cacher en fermant la porte des toilettes à clé –, entend montrer que « l’accord catégorique avec l’être a pour idéal esthétique un monde où la merde est niée et où chacun se comporte comme si elle n’existait pas ». La « merde » est ici à prendre au sens littéral comme au sens figuré : il s’agit de tout « ce que l’existence humaine a d’essentiellement inacceptable », tout ce qui est mal. Le kitsch incarne cet idéal esthétique où le mal est tout simplement nié comme dans l’imaginaire kawaii. Il s’ensuit une volonté, dans l’art kitsch, de plaire au plus grand nombre et, en cela, d’irriguer les masses. On retrouve cette exfiltration du mal dans la religion (en périphérie dans la mesure où, fondamentalement, le mal n’y est pas supprimé) mais surtout dans le totalitarisme – cet empire du bien – et, plus généralement, dans les figures anthropologiques de la post-histoire. Hermann Broch et Milan Kundera se retrouvent au moins sur un point : la négation du mal handicape lourdement tout pressentiment du réel. Les deux discours s’accordent par ailleurs sur les caractéristiques du kitsch : la codification esthétique propre aux pseudo-morales du kitsch, relevait par Broch, s’articule sans encombre à l’horreur du mal mis en évidence par Kundera.