[Cet article est paru initialement dans PHILITT #11]

J’ai longtemps cru au déclin de la littérature. J’y croyais dur comme fer. C’était d’ailleurs plus qu’une croyance, c’était un savoir : la littérature était en déclin. C’était un fait incontestable, une vérité telle que seules les sciences dures peuvent en établir. C’était aussi vrai que deux et deux font quatre et je considérais comme fou quiconque contestait un tel jugement. Pire : j’accusais sans discernement : relativiste ! inculte ! nihiliste ! Ceux qui ne constataient pas comme moi ce supposé déclin n’avaient par conséquent aucun goût littéraire. Ils ne pouvaient être que les admirateurs secrets de Christine Angot et de Marc Lévy. Ne pas valider la thèse du déclin, c’était nécessairement être complice de la médiocrité.

Après tout, Péguy et Dostoïevski, mes deux écrivains préférés, étaient morts. Bernanos et Bloy aussi. Sans parler de Gogol, Cervantès, Homère, Melville, Goethe ou Conrad. Ils étaient tous morts et enterrés. Si les plus grands écrivains de l’histoire n’étaient plus de ce monde, c’était bien que le monde, d’un point de vue littéraire, s’en trouvait diminué. Si les grands écrivains étaient mortels, c’était bien que la littérature l’était aussi. C’était logique, clair et limpide : il y avait bel et bien un déclin de la littérature.

De plus, si les grands écrivains étaient morts, que dire des vivants ? Que dire de ces contemporains que l’on présentait hâtivement dans la presse et sur les plateaux de télévision comme les auteurs (le mot « écrivain » étant visiblement tombé en désuétude) majeurs de notre temps ? Comment ne pas attester du déclin de la littérature lorsque l’on vous affirme sérieusement, je dirais même solennellement, qu’Éric-Emmanuel Schmitt, Christine Angot ou David Foenkinos ont quelque chose à dire ? Ou encore que Jean d’Ormesson incarne la statue du commandeur de la littérature française ? Et même lorsque l’on quittait cet univers trop médiatique pour aller vers le confidentiel, vers ces écrivains d’élite s’adressant à un « public cultivé » et ayant produit une « véritable œuvre », le décliniste que j’étais ne rencontrait que de la déception. Ainsi, je m’agaçais de la posture victimaire d’un Richard Millet, des références philosophiques trop abondantes d’un Pascal Quignard ou encore de certaines prétentions spirituelles d’un Emmanuel Carrère. Ces écrivains avaient incontestablement des plumes impeccables, mais ils étaient loin d’égaler les géants des siècles passés. Il y avait chez eux quelque chose d’inauthentique, comme si écrire était pour eux un simple métier et non le devoir moral d’exprimer une idée, cette fameuse « idée » qui était à l’origine de tous les romans de Dostoïevski. Encore une fois, c’était le déclin. Déclin relatif, mais déclin quand même.

Si les plus grands écrivains de l’histoire n’étaient plus de ce monde, c’était bien que le monde, d’un point de vue littéraire, s’en trouvait diminué.

Cela dit, même le décliniste que j’étais avait besoin d’exceptions pour confirmer la règle. Je voyais dans l’opposition de style entre Michel Houellebecq et Marc-Édouard Nabe une confrontation entre deux visions du monde – chose que le second avait d’ailleurs explicitement thématisé dans Le Vingt-septième livre, préface à la réédition d’Au régal des vermines. D’un côté, l’auteur des Particules élémentaires rendait compte, dans une sorte de radicalisation du naturalisme confinant à la pornographie, de la médiocrité de notre époque, de cette dévitalisation généralisée qui faisait ressembler les hommes à des spectres libidineux. De l’autre, l’auteur de L’Âge du Christ semblait affirmer, dans un style virtuose et malgré ses vitupérations répétées contre ses contemporains, que la vie méritait bien d’être vécue, que, derrière cette épaisse couche d’ignominies, reposait une beauté secrète qu’il s’agissait de reconquérir dans un combat acharné. Il y avait dans cette dichotomie quelque chose de séduisant. Car au-delà de la littérature comme pratique culturelle, c’était la littérature comme monde qui était engagée. La question n’était pas tant de savoir qui de Houellebecq ou de Nabe écrivait le mieux, mais, bien plutôt, de savoir quel serait, à travers eux, le destin de l’homme. Mais cette passion qui m’habitait il y a encore quelques années s’est à présent estompée et ce duel littéraire n’a jamais connu son apothéose. Houellebecq, autrefois marginal et désormais consacré « plus grand écrivain français », semble jouir ironiquement de ce statut en se complaisant dans la stagnation. Nabe, quant à lui, s’il a eu raison de faire du conspirationnisme l’objet de sa détestation, s’est enfermé dans un projet colossal qui l’essouffle, comme si la laideur et la bêtise intrinsèque de son sujet le vidaient de sa force vitale.

Je pourrais aussi parler de plusieurs autres écrivains qui ont attiré mon attention et dont je me suis éloigné, toujours insatisfait car voulant voir en eux, non pas des hommes, mais des absolus, des êtes désincarnés porteurs d’une puissante idée ou d’un projet esthétique unique : Dostoïevski le pourfendeur du nihilisme, Péguy le démolisseur du monde moderne, Bernanos le sauveur de la foi etc. Une erreur somme toute assez grossière car, en plus de connaître la vie agitée de ces trois-là, je savais qu’un écrivain n’était rien sans la vie qui le portait, que c’était parce que l’écrivain avait une vie qu’il avait une œuvre et non l’inverse. Si j’avais été leur contemporain, peut-être aurais-je critiqué leurs prises de position respectives dans les évènements de leur époque ? Peut-être que ces désaccords m’auraient obligé à jeter un regard plus critique sur leur œuvre ? Dostoïevski passé du cercle Petrachevski à un soutien inconditionnel au tsarisme et à l’orthodoxie ; Péguy passé du socialisme utopique à un bellicisme irrévocable ; Bernanos passé de l’Action française au Figaro. Si je parviens évidemment à m’expliquer rétrospectivement leur parcours et que j’ai plutôt tendance à y voir courage et cohérence plutôt que lâcheté et confusion, aurais-je eu la même attitude si j’avais été de leur temps ? Peut-être bénéficient-ils à mes yeux d’un privilège inconscient ? D’une tolérance que je refuse d’emblée aux écrivains d’aujourd’hui ?

Voilà peut-être l’origine de mon mécontentement : je voulais voir chez mes contemporains des écrivains passés à la postérité, non pas des écrivains se faisant, mais des écrivains déjà faits aux yeux de l’histoire. De plus, je les jugeais selon les critères de la littérature du XIXe siècle, mon siècle préféré vous l’aurez compris. Au lieu de chercher l’écrivain de mon temps, je cherchais le nouveau Dostoïevski ou le nouveau Péguy. Or il n’y aura jamais de nouveau Dostoïevski ou de nouveau Péguy, au même titre qu’à l’époque de Dostoïevski, il n’y avait pas de nouveau Shakespeare ou de nouveau Schiller, pour prendre deux références chères à l’écrivain russe. Peut-être est-il également plus aisé d’admirer inconditionnellement un écrivain dont le génie n’est remis en question par personne (soit Nabokov n’aime pas Dostoïevski et BHL n’aime pas Péguy mais passons) plutôt que de reconnaître celui de l’écrivain actuel, quitte à prendre le risque de se tromper et de commettre une fâcheuse faute de goût ?

C’est donc de cette déformation, de cette exigence anachronique – espérer que le grand écrivain du XXIe siècle ressemble à l’écrivain du XIXe siècle – que provient cette tendance au déclinisme. On pourra aussi rappeler cette chose connue qu’un nouveau siècle est toujours perçu comme décadent par rapport au précédent et que personne n’osera jamais affirmer que son contemporain, pour remonter le plus loin possible la généalogie, est plus grand qu’Homère. Homère est intouchable parce qu’il apparaît, au sein d’une certaine conception de la littérature occidentale, comme le premier, premier hiérarchiquement car premier généalogiquement. Il est celui qui initie la lignée qui, si elle demeure bien sûr prestigieuse, n’en constitue pas moins une dégradation : Homère, Sophocle, Virgile, Chrétien de Troyes (désolé pour le saut temporel), Rabelais, Cervantès, Shakespeare, Racine, Molière, Goethe, Balzac, Dostoïevski, Proust et donc Christine Angot.

Voilà peut-être l’origine de mon mécontentement : je voulais voir chez mes contemporains des écrivains passés à la postérité, non pas des écrivains se faisant, mais des écrivains déjà faits aux yeux de l’histoire.

À travers cette boutade quelque peu grossière, j’aimerais également pointer une autre des erreurs qui favoriserait la déploration de la perte de la littérature, à savoir cette opération mentale qui consiste à comparer l’incomparable. Il est en effet facile de mettre en place des oppositions factices pour tenter de démontrer quelque chose auquel on tient. Dire par exemple : il y a évidemment un déclin de la littérature car que vaut Christine Angot à côté de Dostoïevski ? Cette comparaison, évidemment, ne tient pas. Pour la simple et bonne raison qu’il ne s’agit pas de choses similaires. On peut comparer un écrivain à un autre écrivain, mais pas un écrivain à un lampadaire – quoiqu’un lampadaire est encore trop brillant – ou « Shakespeare à une paire de bottes ». S’il fallait vraiment comparer Dostoïevski à un autre écrivain du XXe ou du XXIe siècle – et nous avons dit que la comparaison en littérature était déjà suspecte – il faudrait prendre un des génies du siècle précédent et ne pas désespérer du nôtre qui n’en ai encore qu’à ses commencements. Cette façon d’instaurer des dichotomies caricaturales – d’un côté les génies et, de l’autre, les médiocres – cache aussi une vérité banale et souvent oubliée : les bons écrivains existent bel et bien. Pas nécessairement des génies, mais des hommes sachant écrire et défendant un authentique projet littéraire. La vérité qualitative de la littérature ne réside pas nécessairement dans l’intensité : certains écrivains sont médiocres, d’autres sont moyens, d’autres encore sont bons. Et en réalité, un siècle compte ses génies sur le bout des doigts.

Parce que l’histoire, seul arbitre impartial, a opéré une sélection, nous avons l’impression que les siècles précédents sont constellés d’écrivains de génie et que la médiocrité, voire le talent moyen, y étaient absents. Mais combien de feuilletonistes oubliés pour un Dumas ? Dumas lui-même qui était accusé par Eugène de Mircourt de participer à l’essor de la « littérature industrielle » et donc à la corruption de la pureté littéraire. Combien de Fernand Laudet pour un Péguy ? Combien de plumitifs laborieux pour un Céline ? Qui se souvient de John-Antoine Nau, Léon Frapié ou Claude Farrère, les trois premiers lauréats du Prix Goncourt ? Nous pourrions nommer cela le fantasme rétrospectif du génie généralisé où, dans un espace-temps idéal, les grands écrivains ne côtoieraient que de grands écrivains, où il n’y aurait rien d’autre que Dostoïevski à côté de Tolstoï, que Poe à côté de Melville, que Proust à côté de Céline.

On me répondra : « Si évidemment le génie est une anomalie, où sont les génies d’aujourd’hui ? » Aimer la littérature, c’est la chercher là où elle se trouve. Peut-être faut-il concéder que notre pays est malade d’un point de vue littéraire ? Que la nation littéraire par excellence souffre d’un certain nombre de maux consécutifs à une transformation rapide et brutale de ce qu’on appelle encore aujourd’hui la culture ? D’un côté, le livre n’est plus le médium roi et il souffre d’un déclassement par rapport à tous les supports visuels. N’oublions jamais que les grands écrivains historiques étaient des gens avides de gloire et que, la gloire ne pouvant plus s’obtenir par l’écriture, on cherche à y arriver désormais par d’autres biais (en particulier le cinéma). De l’autre, le livre est contaminé par certaines pratiques mortifères de l’édition. Rares sont aujourd’hui les éditeurs prêts à défendre bec et ongles des talents si ceux-ci ne sont pas rentables. L’esprit boutiquier de la majorité des maisons d’édition aboutit à une redéfinition du statut d’écrivain : un écrivain n’est plus quelqu’un qui a un talent littéraire, mais quelqu’un qui vend des livres. Cela ne signifie évidemment pas que le talent soit incompatible avec le succès économique – les exemples historiques de grands écrivains populaires sont légion – mais que le succès économique peut désormais produire artificiellement le talent. Comme s’il y avait une confusion des genres : « Voici un écrivain, il a vendu 100 000 exemplaires. »

Car comment ne pas penser que l’époque qui consacre Houellebecq comme le plus grand écrivain français est une époque qu’il est urgent de dépasser ?

Ce n’est pas parce que j’ai renoncé à la thèse du déclin de la littérature que je pense que nous sommes cernés par les talents. J’estime qu’on peut très bien identifier une certaine médiocrité littéraire sans pour autant sauter le pas et dire : le déclin est une évidence. Si la médiocrité en est une, le déclin ne sera jamais qu’une manière pessimiste, assez peu originale et plutôt bien partagée, d’envisager le destin de la littérature. Il est vrai qu’en tant que Français, je suis assez inquiet de l’avenir de notre littérature. J’ai comme l’impression que quelque chose est irrémédiablement perdu. Non pas l’intérêt pour la littérature, qui est toujours vif, ou la vénération des écrivains, qui est toujours excessive, mais la possibilité même de la littérature en tant qu’exercice de pure liberté. L’indépendance dans la création paraît de plus en plus suspecte et la monstrueuse machine de la promotion littéraire (hybridation de l’édition, de la critique et des médias audiovisuels) semble fonctionner en circuit fermé, comme s’il fallait respecter un certain nombre de règles mondaines pour pouvoir, non pas connaître la gloire, mais seulement exister.

C’est peut-être d’ailleurs à cause de ce verrouillage que les écrivains contemporains qui m’ont le plus impressionné récemment et finalement vacciné contre la tentation du déclinisme, à savoir Làszló Krasznahorkai et Mircea Cărtărescu, ne sont pas français. Le premier produit, avec son style unique, une œuvre qui dépeint avec force les angoisses de son temps (La Mélancolie de la résistance, Tango de Satan) tout en étant capable de célébrer la beauté (Seïobo est descendue sur terre). Le second, dans un roman total sidérant (Solénoïde), dévoile la vie intérieure d’un homme au travers d’une esthétique du labyrinthe. Mon sentiment en les découvrant fut le suivant : la France est incapable de produire des écrivains de cette ampleur. Peut-être faut-il que l’histoire d’un pays soit tourmentée, comme ce fut le cas de la Hongrie et de la Roumanie, pour que quelque chose de grand en émerge ? Peut-être que la France, pays tenus par des bourgeois ventripotents et englués dans le rêve d’une fin de l’histoire jusqu’à la fin des années 2000, n’avait plus les ressources spirituelles pour produire un art digne de ce nom ? Mais l’histoire n’est pas finie – les signes viennent de toutes parts – et avec son retour viendra peut-être aussi celui d’une grande littérature nationale. Car comment ne pas penser que l’époque qui consacre Houellebecq comme le plus grand écrivain français est une époque qu’il est urgent de dépasser ?

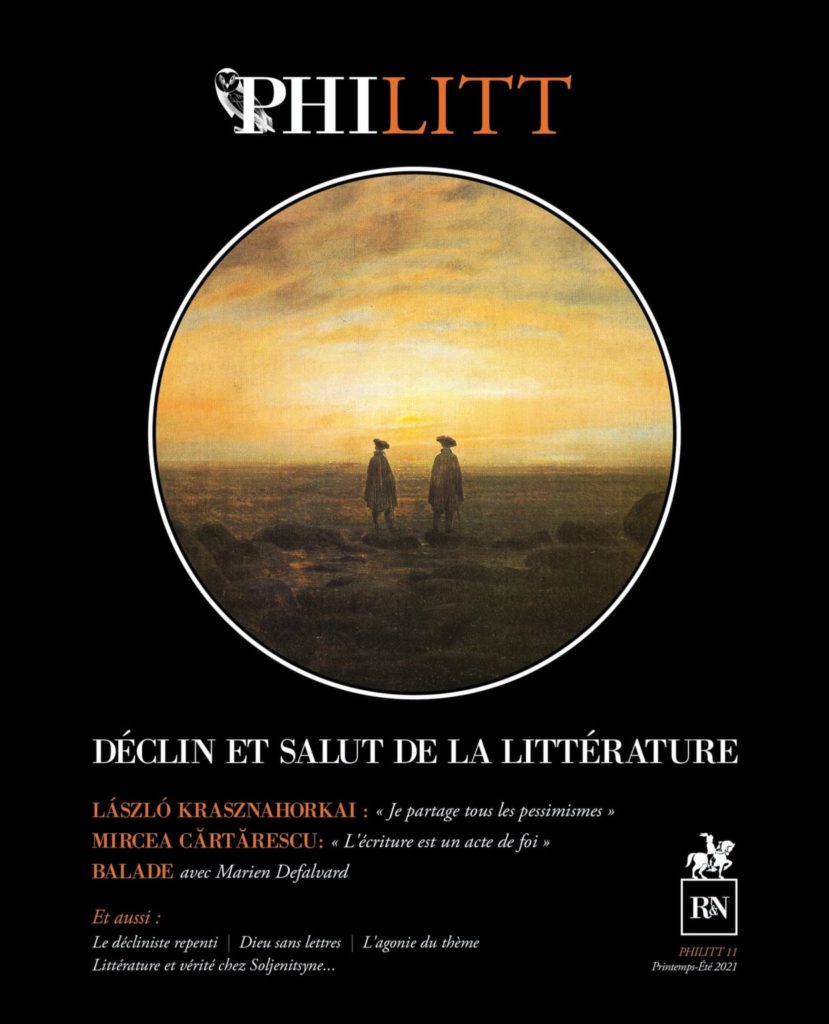

Cliquez sur ce lien pour vous procurer PHILITT #11.