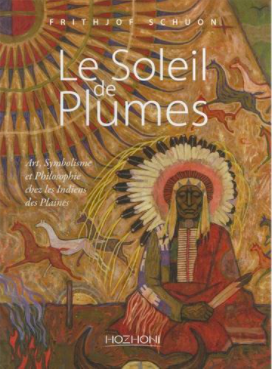

Aux éditions Hozhoni vient de paraître Le Soleil de Plumes. Art, Symbolisme et Philosophie chez les Indiens des plaines, du métaphysicien et artiste Frithjof Schuon. Longtemps disponible en anglais, ce recueil d’articles, de lettres et de notes de voyage, enrichi d’une préface de Barbara Perry et d’une postface de Patrick Laude, ouvre le lectorat français à la découverte de la spiritualité des Indiens Peaux-Rouges (ou « rubérindiens ») des plaines nord-américaines, pour qui la vénération de Dieu et la contemplation de la nature sont les deux faces d’une même expérience symbolique du monde, oubliée par la modernité occidentale.

Les ouvrages d’anthropologie universitaire sur les sociétés amérindiennes ne manquent pas : ils permettent à n’importe quel lecteur de prendre connaissance des différentes caractéristiques sociales, rituelles et politiques de ces ethnies qui se sont développées au fil des millénaires sur le continent américain. Néanmoins, la qualification spirituelle n’est jamais une condition scientifiquement exigée pour exercer le métier d’ethnographe ou d’anthropologue : celui-ci peut être indifféremment religieux ou athée, c’est-à-dire partager ou ignorer le sens du sacré et du surnaturel des sociétés traditionnelles qu’il étudie. C’est cela qui fait la différence avec l’œuvre schuonienne : car en lisant ce « livre de M. Schuon consacré aux seuls Indiens d’Amérique », le lecteur français peut entrer dans la connaissance de leur culture avec les yeux d’un homme qui « voit la religion indienne traditionnelle avec les yeux d’un homme qui prie », et qui par-dessus l’Europe où il est né, « aime les Indiens », comme l’indique Thomas Yellowtail dans l’introduction à ce volume. Schuon ne fait pas œuvre d’érudition : il ne collectionne pas une indéfinité de faits, il ne se contente pas de la lettre, mais il nous montre, à partir des éléments les plus caractéristiques de la piété des Indiens d’Amérique du Nord dont il a fait l’expérience directe, leur « esprit ». Pour Schuon, cet esprit, ni le postulat matérialiste d’un Steward, ni le postulat structuraliste d’un Lévi-Strauss, ni, non plus, le postulat relativiste d’un Descola n’est logiquement capable de le comprendre, puisqu’il suppose d’admettre a priori la réalité du spirituel selon une conception hiérarchique des degrés de réalité, du Principe jusqu’à ses manifestations qui en sont des symboles. Le Soleil de Plumes de Frithjof Schuon se présente alors comme une pièce précieuse d’anthropologie métaphysique, appliquée aux Indiens des Plaines américaines.

Une méthode spirituelle

La spiritualité des Indiens Peaux-Rouges, ou « rubérindiens » comme Schuon propose de les appeler (du latin ruber, « rouge »), se présente comme un modèle de société traditionnelle fondé sur l’harmonie, l’héroïsme et la légèreté qui exerce une singulière force de fascination sur les Occidentaux, nostalgiques d’un rapport au monde auquel ils ont renoncé. En effet, remarque Schuon, « le fait que l’Indien des temps héroïques se perpétue dans les jeux des enfants presque dans le monde entier […] n’est pas qu’un hasard dépourvu de signification ; il indique en tout cas un message original et puissant qui ne peut mourir et se manifeste comme il peut. » Or c’est ce message que Frithjof Schuon restitue et dont il témoigne par ses écrits et par ses tableaux.

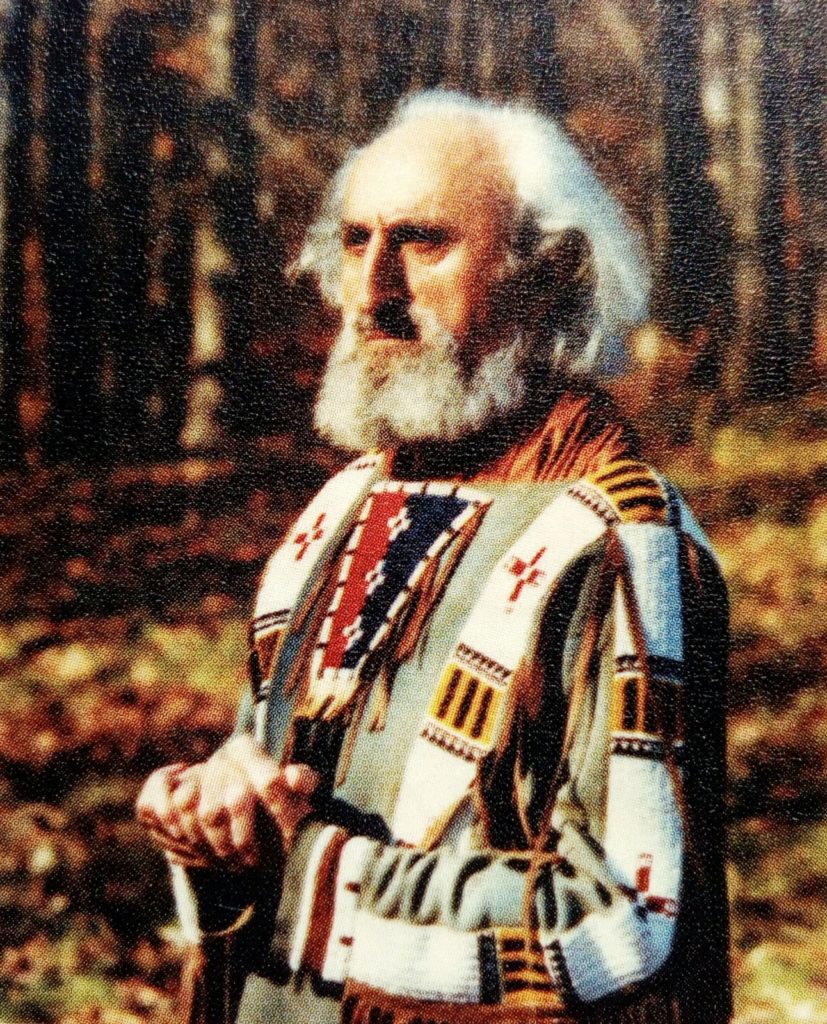

La qualification initiatique plutôt qu’universitaire de Schuon pour l’étude des doctrines amérindiennes s’infère de son intégration et de sa reconnaissance au sein de grandes tribus des Plaines. « Il y a [en effet] une sphère qui par définition est hors d’atteinte de la science ordinaire (c’est-à-dire “extérieure” ou “profane”) mais qui est la base même de toute civilisation : c’est la spiritualité – la connaissance de la Divine Réalité et des moyens de la réaliser, à un degré ou un autre, en soi-même. » C’est pourquoi, après ses visites fructueuses, en compagnie de sa femme Catherine, dans la réserve sioux du South Dakota et dans celle des Crows dans le sud du Montana pour ne citer qu’elles, Schuon fut officiellement admis dans la tribu des Sioux lors d’une fête indienne à Sheridan : après avoir été baptisé, par le petit-fils du célèbre Red Cloud, du nom de Wambali Ohitika (« Aigle courageux »), les Sioux le reconnurent comme l’un des leurs en lui donnant le nom honorifique de Wicahpi Wiyakpa (« Étoile Étincelante »). Schuon ne partageait certes pas une communauté de sang avec ces Indiens Peaux-Rouges ; mais sa compréhension de l’esprit de cette culture était suffisamment fidèle et profonde pour que l’orthodoxie et l’orthopraxie du métaphysicien suisse soit reconnues de manière endogène par les principaux concernés.

Contrairement à un certain nombre de savants modernes, Frithjof Schuon n’étudie donc pas les Indiens des plaines d’Amérique du Nord en postulant l’inexistence des réalités spirituelles. En fidélité avec l’esprit traditionnel du christianisme comme celui de l’islam, dont il était aussi un maître spirituel reconnu, Schuon reconnaît au contraire l’existence du divin et la possibilité pour les hommes de participer à lui et de le connaître au moyen des rites et des symboles propres à chaque religion. Ainsi, s’opposant à des anthropologues occidentaux tels que Werner Muller ou Lévy-Bruhl, il n’envisage les rites de ces Indiens ni comme de simples « comportements sociaux », ni comme des usages idolâtriques ou polythéistes. En effet, il est absurde de soutenir que le Bison serait le dieu des Indiens du fait même qu’un culte lui est dévoué. Pour eux, le bison n’est ni plus, ni moins, qu’un symbole de la divinité : « si les Indiens tuent le bison c’est parce qu’ils savent que de ce point de vue le bison n’est pas divin, qu’il est une créature périssable comme une autre. Si au contraire ils se réconcilient avec le bison à travers le rite du Calumet, en le remerciant de leur avoir fourni leur subsistance, c’est parce qu’ils savent qu’à cet égard l’animal est la projection ou la prolongation de l’archétype immortel et quasi divin. »

Symbolisme sacré

Pour comprendre le monothéisme rubérindien, il faut comprendre les principes mêmes du symbolisme en vertu duquel les apparences sensibles sont vues dans leur « connexion avec les essences » dont elles sont, dans l’art traditionnel, des représentations. Ainsi « l’idée indienne de Dieu n’est ni anthropomorphique ni panthéiste, elle est polysynthétique, métaphysiquement parlant » : « Dieu est un, mais il a de nombreuses manifestations », explique Frithjof Schuon. Ce n’est pas parce qu’il existe un culte adressé à diverses représentations qu’il s’agit d’un polythéisme : ce que l’on appelle à tort de ce nom correspond bien souvent à l’adoration, non de plusieurs dieux (ce qui serait métaphysiquement contradictoire), mais de plusieurs attributs de Dieu. Cette adoration rubérindienne pour les attributs divins conduit ainsi ses adeptes à une vénération de la nature, qui est regardée par eux dans sa dimension sacrée et théophanique : « Comme l’Asiatique, l’Indien d’Amérique attache beaucoup d’importance à la signification spirituelle de la nature. […] Le Grand-Esprit n’est pas le soleil, ni l’aigle, ni le bison ou le rocher, mais ces formes sont quelque chose de Lui et on peut L’atteindre à travers elles et même Le voir en elles ou derrière elles. Le Grand-Esprit est le Soi intérieur de toutes les créatures. »

Frithjof Schuon partage avec son homologue René Guénon, mathématicien de formation, la certitude d’une unique doctrine métaphysique cachée sous et manifestée par la diversité des mythes, des rites et des symboles des différentes traditions sacrées de l’humanité. Mais il propose quant à lui une approche beaucoup plus esthétique ou artistique des réalités métaphysiques. Il n’est pas seulement écrivain, mais aussi peintre : il ne dit pas seulement la doctrine, il la montre. Trente-neuf des nombreuses peintures quasi-iconiques de Schuon nous dépeignent ainsi l’esprit des Indiens des Plaines et la manière avec laquelle ils rendent visible le divin. Pour ce faire, explique le Professeur Patrick Laude dans sa postface, « Schuon aime à juxtaposer couleurs et postures physiques complémentaires, paires de personnages situés dans une composition en contraste (debout/assis, homme/femme, nudité/costume), orange et vert, bleu et jaune, mais aussi feu et neige ou mouvements des vents et immobilité ». Cette composition artistique est l’application de deux principes métaphysiques : « d’une part, la compénétration des contraintes qui s’exprime dans le symbole » (dont le yin-yang taoïste est l’expression la plus fameuse), « et d’autre part, le dépassement intuitif de toutes dualités en un fulgurant retour à l’Unité ». Ce faisant, Schuon réalise la fonction universelle de la symbolique religieuse : représenter l’immanence du transcendant, l’inhabitation de ce Principe qui, étant toutes choses, n’est aucune d’elles. Cela dit, « l’infusion spirituelle » qui anime l’œuvre picturale de Schuon ne saurait être dissociée du « génie pictural qui lui est propre » et que Patrick Laude situe aux confins de trois esthétiques : celles de Gauguin, Hodler et Van Gogh.

Dans ses tableaux sur les Indiens des Plaines, Frithjof Schuon traite de deux sujets principaux : d’une part, « le monde des Indiens d’Amérique envisagé dans son hiératisme sacerdotal et sa dignité héroïque ». Ici, Schuon se rapproche du style des meilleures œuvres de Hodler, dans la lignée duquel on peut y remarquer « une certaine tendance à “instantanéiser” le mouvement et à “concentrer” l’espace dans ses compositions. L’espace peut ainsi être orienté parla composition et la répartition des figures, soit selon l’axe vertical, soit selon les quatre points cardinaux. » D’autre part, Schuon représente « le monde de la féminité, depuis son innocence virginale jusqu’à sa mystérieuse intériorité dans les icônes de la Vierge – qui ne sont pas l’objet du présent livre. » De ce point de vue, « l’affinité de Schuon avec Gauguin résulte sans nul doute du parfum d’innocence virginale et primordiale qui émane des meilleurs tableaux tahitiens de ce dernier », d’où « la fréquence de la nudité » dans l’œuvre schuonienne. Comme le théologien Maître Eckhart au Moyen Âge, Schuon conçoit la nudité comme une image de la pure essence divine. La beauté intérieure s’exprime alors par la beauté extérieure du corps, en particulier féminin. De ce point de vue, note Patrick Laude, il est « plausible que la manifestation de la nudité sacrée ait un rôle positif à jouer comme antidote à la trivialisation et à la profanation le plus souvent inconsciente du corps féminin dans le monde moderne. » Représenter la vérité, et la vérité toute nue : ainsi se justifie la contemplation artistique du corps féminin dans l’art schuonien.

La nature comme théophanie

Le symbolisme traditionnel, quelle que soit la religion considérée, a pour but de faire connaître les réalités métaphysiques. Cette connaissance passe par les deux fonctions principales du symbolisme : montrer la divinité par analogie avec des formes sensibles qui en représentent tel ou tel aspect, et, sur cette base, faire participer les fidèles à sa nature. Lorsque l’Indien montre le divin par l’une de ses productions culturelles qu’est le vêtement, ce n’est toujours qu’en référence à un élément de la nature qui est le symbole d’un principe divin. Ainsi en est-il par exemple du « disque brodé en piquants de porc-épic qui orne souvent les vêtements » : « ces piquants symbolisent en eux-mêmes les rayons du soleil » qui symbolisent à leur tour les diverses manifestations de l’unique Grand-Esprit. De même, « la plume d’aigle, comme l’aigle lui-même, représente le Grand-Esprit en général et la présence divine en particulier, nous a-t-on expliqué chez les Sioux ; il est donc plausible que les rayons du soleil, lui-même image du Grand-Esprit, soient symbolisés par les plumes », qui forment soit la coiffe des Indiens soit leur rosette décorant leur tipi ou l’un de leurs multiples éléments vestimentaires.

Ce qui est montré dans le symbole est mis en mouvement par le rite. Schuon présente notamment le grand rite métaphysique de la « danse du Soleil » des Indiens des Plaines, réalisé une fois par an en été, et remémoré par le rite du Calumet à chaque pleine lune. Ce rite solaire consiste pour eux à choisir, abattre et installer – rituellement, aux antipodes de l’agro-foresterie moderne – un arbre, puis, s’étant attachés par des lanières et des crochets à cet « arbre central – nu et ébranché », à opérer durant trois ou quatre jours jeûnés un « mouvement [de] va-t-et-vient » entre cet arbre, symbole de l’Axe du monde, et « un abri circulaire couvert de branchages », de façon comparable « aux deux phases respiratoires ou aux battements du cœur ». Ainsi « c’est au centre que les danseurs puisent la force : leur danse, à reculons, depuis l’arbre central vers l’enceinte circulaire, marque la phase d’assimilation de l’influence spirituelle présente dans l’arbre. »

La nature n’est ainsi au cœur de la spiritualité traditionnelle des Indiens des Plaines d’Amérique du Nord que pour mieux révéler cette unité divine qui la meut et s’incarne en chaque être qui en est le symbole, l’analogion. Or « le message intemporel de la nature se présente de nos jours comme un viatique spirituel de première importance », car l’Occident moderne a refusé de reconnaître cette dimension sacrée de la nature, préférant l’exploiter plutôt que la cultiver. Aussi parle-t-on « couramment de “vaincre” le Cervin, l’Everest, l’Annapurna, l’Indus, la Lune, l’espace… la nature est pratiquement l’homme à abattre ; le monde [des Modernes] se divise en deux camps, l’être humain et la nature ». C’est pourquoi, la faune et la flore se sont appauvris à une vitesse et une ampleur inégalées dans l’histoire connue de notre planète. Si le projet écologique fleurit dans les cerveaux lucides des sociétés ayant effectué leur transition démographique, des principes essentiels y font défaut, car aucun renoncement n’est possible sans être le corrélat d’une affirmation sur un autre plan. L’Homme ne peut renoncer à sa propre puissance matérielle qu’à condition d’assentir à une autre puissance : la puissance spirituelle. La croissance de Dieu implique la décroissance de l’homme, comme la croissance du jour implique la décroissance de la nuit. Pensons ici à cette parole de Jean le Baptiste dans l’Évangile : « Il faut que le Christ croisse, et que je diminue. »

Par effet de contraste, la connaissance comparée de la culture rubérindienne pose les bases d’une alternative au naturisme et à l’écologie des Occidentaux modernes, évidés de toute intelligence symbolique et religieuse. En effet « ce dont il s’agit, c’est, non de projeter un individualisme sursaturé et désabusé dans une nature désacralisée – ce serait là une mondanité comme une autre –, mais au contraire de retrouver, sur la base de l’esprit traditionnel, dans la nature la substance divine qui lui est inhérente, ou en d’autres termes, de “voir Dieu partout” et de ne rien voir en dehors de sa mystérieuse présence. »

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.