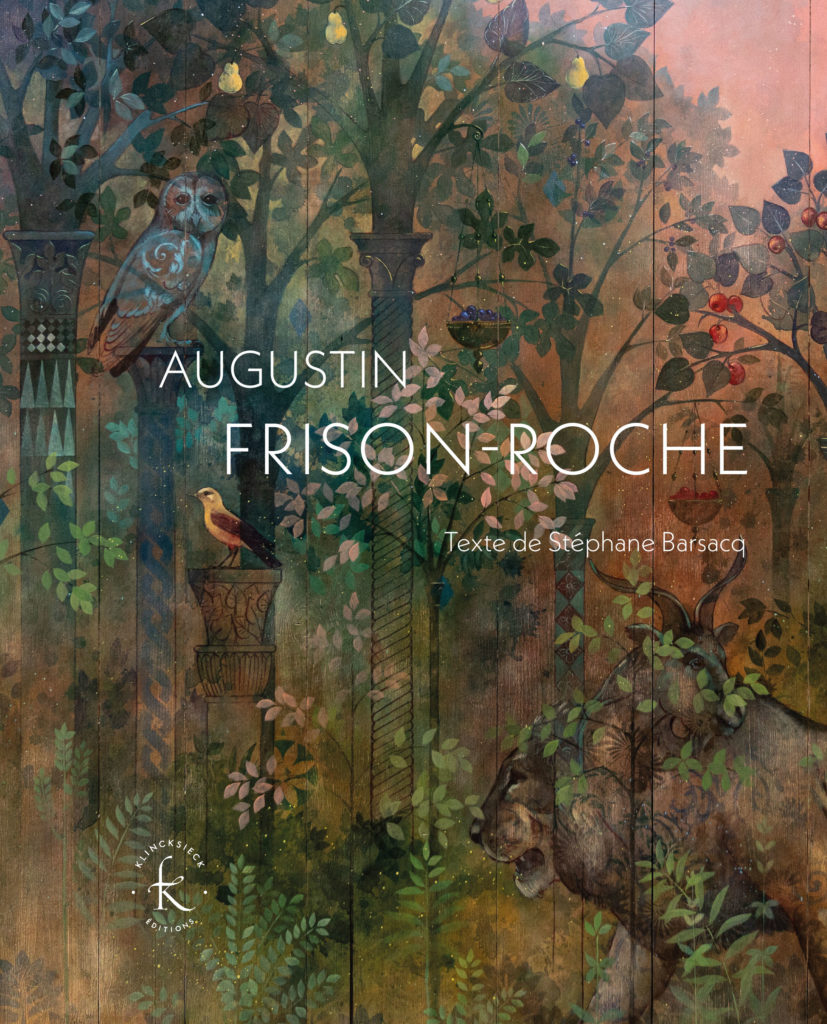

Les éditions Klincksieck font paraître un recueil des peintures réalisées par Augustin Frison-Roche entre 2019 et 2022, précédées d’un commentaire introductif de l’écrivain Stéphane Barsacq. La majorité des œuvres appartiennent à la série de « l’Or du soir », que le public peut contempler à la galerie Guillaume, dans le VIIIe arrondissement de Paris, du 8 avril au 28 mai 2022. Purificatrice, l’œuvre du peintre et sculpteur lot-et-garonnais restitue la spiritualité de la nature quand, à force d’exploitations et de profanations, le monde moderne n’en a plus retenu que la matière exploitable, en oubliant sa beauté.

Parmi les fondamentaux de la mystique juive se trouve la doctrine du tsim-tsoum, qui enseigne une loi universelle de la création : celle du « retrait créateur de l’être ». Selon cette loi, c’est en se retirant que l’être se manifeste et enrichit l’existence de nouvelles productions. Ainsi en est-il de l’artiste qui, comme la graine de moutarde se retirant dans le sol pour donner naissance à la plante, reconnaît et assume la préséance de son œuvre sur sa personne. Augustin Frison-Roche est justement l’artiste conscient de cette préséance. La physionomie de cet homme de trente-trois ans est nocturne : svelte, légère, les yeux noirs, la chevelure brune, l’artiste s’efface derrière ses peintures et les laisse se manifester comme malgré lui. Il est la nuit, elles sont le jour. Il est le passage, elles sont la demeure. Sa discrétion n’a d’égal que cette aspérité dans le champ de vision par laquelle jaillit l’inspiration de l’artiste. Partagé entre « la vision et le rêve », pour reprendre les mots si justes de son exégète Stéphane Barsacq, l’artiste a l’intuition, dans notre temps, de l’éternité. Le peintre manipulant la chimie des couleurs sur ses planches de bois se fait l’alchimiste des contradictions. Augustin Frison-Roche, nous dit son exégète, est « moderne » : son art, en effet, n’est pas un « réalisme mais ce qui crée la réalité ». Pourtant, si l’art de ce peintre est jeune et fraîche, sa jeunesse tient d’un ailleurs qui est un toujours, comme les trente-trois années du Crucifié. L’artiste, en effet, est un bien singulier moderne, lui qui « n’a jamais suivi aucune mode ». « Pur de faux-semblant », son pinceau puise dans une aquarelle où se réfléchissent les lueurs d’éternité.

L’éternel dans le transitoire

« L’œuvre d’Augustin Frison-Roche retient par ce qu’elle révèle d’inédit, et accroche par ce qu’elle découvre d’intemporel » : elle n’est moderne que dans le sens que Baudelaire donnait originellement à ce mot, comme la représentation de l’éternel dans le transitoire. Il s’agit là d’un art singulièrement composite, qui abolit le grand partage de l’art sacré des Anciens, iconique, et de l’art religieux des Modernes, pictural. Dans chacune de ces huiles sur bois, en effet, l’éternité et le divin anonymat de l’icône viennent côtoyer l’imaginaire individuel du tableau où l’artiste s’exprime. Le passage de l’un à l’autre est organisé selon une méthode de révélation (apocalypsis) : ici, le feuillage et la flore forestière du triptyque de L’Oiseau de feu II fait fond sur un incendie de lumière, cet incendie où baignent traditionnellement les saintes figures des icônes. Là, le Rossignol, qui chante tout près du spectateur, nous invite à contempler avec lui le mystère de la nuit bleue – ce bleu dont Ernst Jünger disait qu’il est « la couleur la plus proche de l’absolu ». Partout, l’« ici » de la scène picturale fait fond sur un « ailleurs » qui le justifie et le consacre.

Aussi cette méthode apocalyptique de double composition, à la fois tableau et icône, se retrouve-t-elle dans le « choix assumé », selon les mots même de l’artiste, de la représentation en deux dimensions. C’est celle-ci qui rend les œuvres d’Augustin Frison-Roche immédiatement proches de la grande tradition des icônes sacrées. Et pourtant, ces œuvres ne s’y réduisent pas. Elles restent des tableaux, parce que les trois dimensions ne sont pas abandonnées, mais transformées. De spatiales qu’elles étaient à partir de la Renaissance, ces trois dimensions se retrouvent purifiées, baptisées, transposées en un plan supérieur et subtil qui est celui de l’action et du mouvement des scènes représentées. Ici se joue le rôle majeur du spectateur dans la constitution de cet art, contemporain de l’éternité : sans la pensée de celui qui la voit, l’œuvre resterait amputée de la moitié immatérielle qui la constitue.

« Comme il ne saurait exister de figure sans le trait qui la cerne et la ligne qui la contient », devons-nous postuler avec le classique Maurras, il s’ensuit que l’espace du peintre se constitue dans les limites de son cheintre, où tourne et retourne le laborieux regard du spectateur. Le peintre-créateur réclame l’existence du spectateur pour la mise en mouvement de ses œuvres et, par-là même, de leur avènement, des Loups s’avançant de la forêt obscure au bondissement olympique de L’Enlèvement d’Europe. C’est la pensée de celui qui voit le tableau qui ajoute à ses deux dimensions la troisième qui lui donne vie. Quand l’icône installe l’adorateur dans l’aperception de l’immuable béatitude et que le tableau meut l’admirateur dans l’espace d’une action nouvelle, le « tablône » d’Augustin Frison-Roche, quant à lui, insère le contemplateur dans le mouvement ascendant de l’Histoire rejoignant l’éternel.

Au moyen du Moyen Âge

Cette Histoire, qui est le nom que nous donnons au grand récit de la culture, constitue le moyen d’accès incontournable à l’invisible dans les œuvres du peintre. Le Moyen Âge y côtoie en effet les Temps modernes, autant que l’inspiration orientale s’y associe, telle la danse inspirée d’un derviche, à l’imagination occidentale. Quand, d’un côté, une Fantaisie héroïque laisse apparaître, flagrant, un motif boschien – celui d’un étrange cavalier chevauchant un poisson –, d’un autre côté, dans son Retour de Venise, le peintre ne retient pas la ville baroque où se massent les touristes, mais la ville byzantine, vivant vestige de cette Europe médiévale où resplendissent les couleurs de l’aurore, de l’épiderme doré de la basilique Saint-Marc à la vertigineuse rosace d’Orcagna de la cathédrale d’Orvieto.

Les rosaces, elles, parsèment chacun des tableaux rencontrés, comme toutes autant de représentations de l’éther, ce cinquième élément qui constitue indifféremment la matière animale autant que végétale, l’élément igné et l’élément aquatique, et qui, pour cette raison, tatoue dans les œuvres du peintre les fleurs et les bêtes, sans aucun égard pour leurs contours corporels. À ces rosaces font échos les pieuses figurations des piliers d’églises et de leurs chapiteaux en guise de troncs d’arbres. Ces forêts-cathédrales s’associent pour délivrer le message d’une nature théophanique, telle que la voyaient les hommes du Moyen Âge, cette époque déjà lointaine, presque irréelle quand son souvenir se dégage de la fumée de nos usines et de nos pots d’échappement : une ère où chaque événement était un signe, où le ciel et la terre racontaient encore la gloire de Dieu.

Nature glorieuse

Ainsi l’art d’Augustin Frison-Roche culmine et se distingue par l’inspiration foncièrement spirituelle de ses œuvres. Si les motifs religieux ne sont pas toujours explicites, les figures représentées sont toujours symboliques : elles font voir l’invisible, elles instancient dans des formes sensibles les grands principes métaphysiques au premier rang desquels se dégage le principe divin de l’unité, qui structure toute l’esthétique de l’artiste. Ce qui nous frappe au premier coup d’œil, c’est en effet la manière avec laquelle, tout en conservant les formes et les figures, Augustin Frison-Roche les sauve. Il les sauve, parce qu’il les donne à voir affranchies de la condition de séparativité qui afflige le corps des créatures déchues. Dans le magnifique Cerf blanc, la faune et la flore ne font pas qu’entourer la bête symbolique : elles sont montrées comme faisant partie d’elle. Il n’y a pas de discontinuité entre l’animal et la forêt : les deux s’interpénètrent. La chouette, l’oiseau, le cavalier, les fougères et les arbres vivent dans le corps même du cerf.

Dans la théologie orthodoxe, il est dit que la séparation des corps, qui est à l’origine de presque tous nos maux (rivalités, maladies, frustrations, carences et défauts d’amour), est la conséquence du péché originel. On en déduit, d’après ce que les Évangiles disent du corps du Christ ressuscité, que les « corps glorieux » de la résurrection finale ne seront plus soumis à cette condition de séparation qui est inhérente à l’espace : tous les corps seront réintégrés dans l’unité divine et, pour cette raison, ils ne formeront qu’une seule chair. Comme l’Église forme déjà le corps mystique du Christ, le cosmos sauvé sera abondant de distinctions sans séparations, tel un grand kaléidoscope dont les rosaces sont les images privilégiées ici-bas.

Dans ces conditions, cette harmonieuse interpénétration des choses où la concurrence est abolie dans l’amour forme la signature eschatologique des peintures d’Augustin Frison-Roche. Dans Le Verger sont ainsi mêlés l’antilope et le lion, le prédateur et la victime, la belle et la bête, dans un seul corps. Cette grande fusion sans confusion des êtres apparaît comme l’intuition esthétique d’une Création rétablie en Dieu. Ici, les êtres, participant de la divine unité dont ils sont des manifestations symboliques, ne sont plus condamnés à l’universelle protestation contre l’amour qu’est la séparation des corps. Ainsi ces peintures nous donnent à voir une esthétique de la résurrection, où tout est un, distinct sans séparation, multiple sans division : l’entrée du non-dualisme dans l’art symboliste. Finalement, ces œuvres picturales présentent la Création avant que le cosmos ne chutât à cause de l’orgueil primordial, en même temps qu’elles annoncent, en la configurant peut-être, la Création rétablie, lorsque, par excès de gratitude – par excès d’art –, l’orgueil enfin sera vaincu.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.