Dans un livre collectif co-dirigé avec Franck Favier et publié aux éditions Passés/Composés, l’historien, archiviste paléographe et directeur des bibliothèques municipales de Versailles Vincent Haegele se penche sur la question des traîtres dans l’Histoire : par quels raisonnements et quels moyens des individus, fonctionnaires méritants au service de l’État, représentants de grandes familles nobles, aventuriers, militaires, parfois même héros de la patrie, voire simple quidams, ont pu être conduits à trahir les intérêts de leur pays ou de leur souverain ? Au fil d’une quinzaine de chapitres consacrés à des personnages célèbres ou méconnus, Traîtres, nouvelle histoire de l’infamie, apporte un éclairage essentiel sur la question de la trahison, toujours considérée de nos jours comme un des pires crimes qui puisse être perpétré.

PHILITT : La trahison est subjective. Comme vous l’écrivez : « c’est une question de sentiment à géométrie variable. » Cela dépend de plusieurs facteurs : le contexte, les motivations, le point de vue (une trahison n’en est peut-être pas forcément une pour celui qui la commet). Comment donner une définition de ce concept qui puisse être suffisamment englobant ?

Vincent Haegele : Partons d’une définition étymologique : le mot traditio, en latin, a un double sens puisqu’il a aussi donné le mot « tradition. » Il est intéressant de noter cette base étymologique identique pour les deux termes car dans les deux cas, il s’agit d’une transmission : celle d’un patrimoine, d’une culture, de coutumes dans le premier cas, et celle d’informations à des personnes qui n’en feront pas un bon usage pour retourner une situation, dans le second. Le terme « trahison » a pris un sens très fort à partir du XVIIe siècle ; jusqu’alors, on parlait plutôt de « proditeur » pour qualifier un traître, qui était un terme intéressant car il plaçait le perpétrateur dans une action accomplie délibérément. Le terme « trahison », même s’il est compris dans tous les arsenaux juridiques de l’époque, reste difficile à définir. D’autant plus que des gens ont été jugés en tant que traîtres alors qu’ils ne se considéraient pas comme traîtres eux-mêmes. Ainsi, Everard Digby, qui a pris part à la conspiration des Poudres dont l’objectif était d’assassiner Jacques Ier d’Angleterre, a déclaré, après avoir entendu sa sentence de mort, que son cas méritait certes un jugement, mais qu’il se considérait totalement innocent du point de vue de la conscience et estimait n’avoir porté aucun préjudice à qui que ce fût. Il évoquait ici la conscience religieuse, mais aussi personnelle. On se rend compte à partir du XVIIe siècle que l’expression « choix personnel » est de moins en moins recevable pour justifier un acte de trahison. Cette dimension de la conscience était très souvent avancée par les grands seigneurs français révoltés contre le pouvoir royal, incarné par Richelieu, pour justifier leur conduite. Il n’était, dans leur esprit, pas déshonorant de demander de l’aide à une puissance extérieure parce qu’il s’agissait de rétablir les libertés anciennes, donc leurs droits de naissance.

La trahison constitue un crime originel : il est le neuvième cercle de l’enfer de Dante, où réside Lucifer, qui est le premier traître et rebelle, devant Caïn et Judas. Au châtiment, qui est une notion chrétienne, ne s’ajoute pourtant pas la rédemption pour le traître. Dans quelle mesure cette vision chrétienne a-t-elle une influence majeure dans la perception qu’on a du traître jusqu’à aujourd’hui ?

C’est similaire au débat sur la peine de mort : ce n’est pas parce que la peine de mort sera réinstaurée que les crimes de sang disparaîtront. Ici, ce n’est pas parce que la trahison fait l’objet d’une condamnation très sévère juridiquement que le traître obtiendra automatiquement la rédemption au ciel (son acte étant assimilable au blasphème et au crime de lèse-majesté) et qu’il gagnera à terme la bataille de l’opinion. J’en reviens à la question du temps : des traîtres au XVIIe siècle ont pu passer pour des victimes de l’arbitraire royal (parce qu’ils ont agi seuls pour s’élever contre la tyrannie ou l’injustice) mais de l’autre côté, l’opinion publique se retourne contre eux et estime qu’il s’agit là du pire des crimes : on peut pardonner à un assassin, non à quelqu’un qui vend la nation. A partir du moment où la notion même de patrie devient le combat le plus essentiel à mener, en particulier sous la Révolution, il devient clair que toutes les justifications qu’un traître accusé de vendre la patrie pourrait apporter ne lui serviront à rien.

Vous indiquez dans votre introduction que la trahison est l’un des crimes les plus graves, et ce depuis l’Antiquité, car il consiste à renier la parole que Dieu a accordée à l’Homme et la fidélité qui garantit l’ordre divin. Cela constitue même un crime de lèse-divinité.

Oui et qui est lié à la fois à la sacralité de l’empereur (antérieure même à la dimension chrétienne, puisque l’empereur romain est une personnalité sacrée qui doit être protégée ; s’attaquer à lui est déjà le premier acte de trahison) et à l’ordre tel que Dieu l’a établi et qui est alors mis en cause. En trahissant, donc en accordant une parole qu’on n’est pas censé donner, on fait un mauvais usage d’un don qui nous a été accordé au moment de la création. Dieu a attribué la parole à l’Homme pour qu’il s’en serve de manière raisonnable. Cela revient aussi à trahir ses racines et à renier son serment, à l’image de saint Pierre ou d’autres figures bibliques.

Vous avez choisi de débuter l’ouvrage aux Temps modernes. La trahison est un procédé qui a été valable de tout temps, pensons par exemple à la guerre de Cent Ans et à la figure de l’évêque Pierre Cauchon, traître par excellence à la solde des Anglais. Qu’est-ce que l’époque moderne apporte comme éclairage nouveau relatif à ce concept de trahison ?

C’est un choix réfléchi qu’on a dû faire, Franck Favier et moi. On aurait pu faire appel à des spécialistes du Moyen Âge mais on souhaitait que le début de l’ouvrage coïncide avec la naissance de l’État moderne, à savoir d’un État organisé autour d’une figure centrale qui ne soit plus dans une relation féodale de suzerain à vassal (les trahisons étant, dans ce cas, d’une logique un peu différente). Il est difficile d’estimer si tel personnage, au Moyen Âge, est un traître : le duc de Bourgogne Jean sans Peur imagine-t-il trahir qui que ce soit en ralliant les Anglais ? D’un point de vue historiographique national, tel qu’on pouvait l’imaginer au XIXe siècle, la réponse est clairement oui. Mais ce n’est pourtant pas si évident au XVe siècle, les schémas de pensée n’étant pas du tout les mêmes. Les cas de trahison deviennent intéressants au XVIe car ils dépassent le cadre de la simple individualité. Si l’on prend l’exemple du connétable de Bourbon, ce dernier est très archaïque dans sa façon d’envisager la situation. Le roi de France n’est plus, pour lui, un suzerain acceptable, il va donc en chercher un autre en la personne de l’empereur germanique Charles Quint et passe à l’ennemi. Mais ce qui était compréhensible au Moyen Âge passe beaucoup moins bien à l’époque de François Ier car, entre-temps, l’État s’est formé, avec une conscience nationale (il ne faut pas croire ceux qui disent que la France est née en 1789…). Par cet acte délibéré, le connétable crée un précédent inédit dans les annales : sa trahison ne consiste plus à laver l’honneur d’un seigneur blessé par son suzerain qui a manqué à ses devoirs, il met en danger l’intégrité de l’État représenté par le roi qui est dépositaire d’une certaine autorité. Et, derrière, point la tentation de dépecer le pays alors qu’il sort tout juste de conflits qui ont menacé son existence. Bien sûr, la guerre de Cent Ans a pu permettre à une partie de la population de prendre conscience qu’elle appartenait à un seul et même royaume et qu’il n’était pas souhaitable d’avoir un roi de France qui aurait en même temps été roi d’Angleterre. Mais les Temps modernes s’imposaient dans le sens où accomplir un acte de trahison implique davantage de conséquences car derrière le roi, que vous attaquez, se trouve l’État, incarné par toute une administration constituée. Il ne s’agit plus de relation suzerain-vassal mais de sûreté de l’État.

Cette mise en danger de l’État est le fil conducteur de l’ouvrage, qui embrasse un spectre assez large du XVIe au XXe siècle, sachant qu’il peut être difficile de comparer par exemple le maréchal Ney et Quisling…

Tout à fait, c’est un des fils conducteurs de l’ouvrage, ainsi que la révolte personnelle d’un individu qui estime que cet État ne le protège pas ou ne lui a pas rendu les services qui lui étaient dus, cet individu pouvant être capable du pire, comme c’est le cas de Quisling, de façon totalement assumée mais également un peu biaisée. En effet, toutes ces personnes, le maréchal Ney mis à part, ont pour point commun l’impression d’agir pour le bien public. Quisling est intimement persuadé qu’il va participer à l’établissement d’un homme nouveau mais il se berce d’illusions en pensant que la Norvège, sous sa responsabilité, deviendrait un État totalement indépendant de la coupe nazie. Nous présentons également des personnalités qui ont pu jouer le rôle de bouc émissaire, comme Ney. Nous montrons justement dans le livre qu’il n’est pas un traître. Comme le dit très bien son avocat Berryer : pour qu’il y ait trahison, il faut qu’il y ait préméditation. Et Ney n’a pas prémédité. Le cas du maréchal Bazaine est similaire.

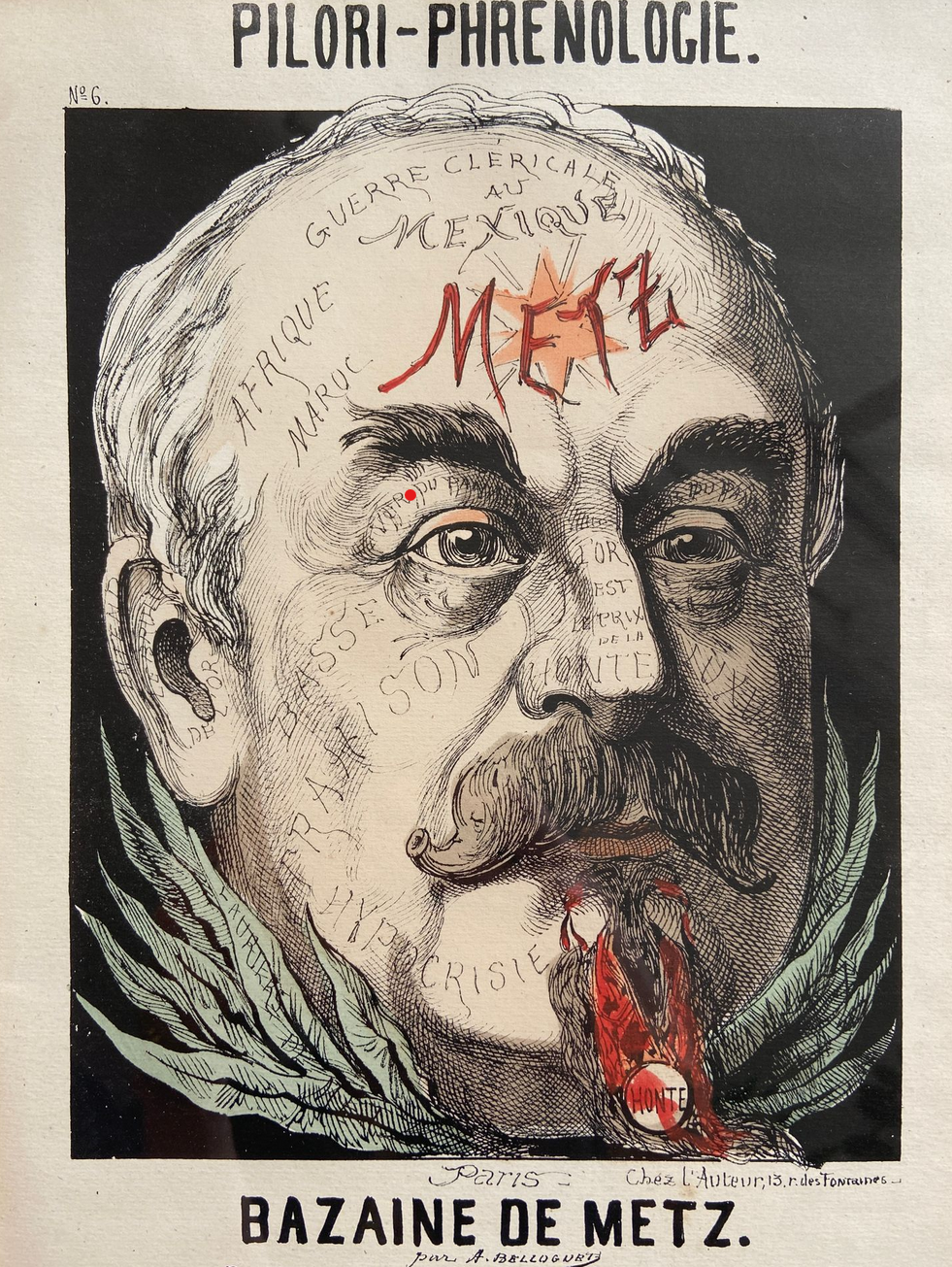

Justement, pour certains, les motivations de trahir ou la qualification même de « trahison » restent floues ou disputées. Le cas de Bazaine illustre bien cette ambiguïté : sans vouloir forcément le réhabiliter, vous montrez qu’il a plutôt été l’outil d’une stratégie de communication. En instruisant un procès partial à son encontre, la République fait le procès du Second Empire pour se donner une légitimité. Le traître est alors un jouet politique.

Il n’y a pas de traître qui aurait pu provoquer la défaite de la France en 1870. Pour justifier la défaite, on va alors s’en prendre à celui qui s’est le plus mal comporté pendant la campagne, et même bien avant. Cela arrangeait tout le monde car Bazaine n’était pas apprécié par les bonapartistes : pour les républicains, juger Bazaine, c’était juger le Second Empire (Napoléon III étant exilé à cette époque) et pour les bonapartistes, c’était s’en prendre à un mal-aimé du régime. Bazaine accepte ce rôle sacrificiel mais il est finalement gracié et sauve sa tête. Paradoxalement, c’est cela qui précipite sa condamnation définitive devant l’Histoire. S’il avait connu le même destin que Ney, une réhabilitation, ou du moins un regard plus compatissant à son égard, aurait pu être envisagé(e). Or, il s’évade de prison et finit sa vie de façon assez lamentable à Madrid en essayant de faire tapisserie dans des salons. Il est alors plus que jamais détesté en France.

Vous indiquez que le temps est rarement favorable aux traîtres. Pourtant, l’accusation de trahison n’est-elle pas la meilleure illustration de l’expression : « l’Histoire est écrite par les vainqueurs » ? Si la « trahison » réussit, le traître n’en est plus un, pensons par exemple à Henri IV. Et dans ce cas, le temps efface les jugements passés.

Il est toujours amusant de faire de l’histoire-fiction : que se serait-il passé si la Ligue avait gagné ou si les Allemands avaient remporté la Seconde Guerre ? Il est évident que les personnages importants de notre histoire et de notre panthéon national ne seraient pas les mêmes ou n’occuperaient pas la même place. Mais s’ils l’occupent aujourd’hui, c’est parce qu’ils ont su faire preuve de clairvoyance et parce qu’ils savaient que la cause qu’ils combattaient ne pouvait pas triompher. La Ligue et les collabos sont les véritables traîtres dans le sens où ils font appel à des puissances extérieures pour imposer leur modèle politique, qu’il s’agisse de l’Espagne ou de l’Allemagne nazie. On ne peut pas revenir là-dessus d’un point de vue moral. Pour autant, l’Histoire est-elle toujours écrite par les vainqueurs ? Je n’en suis pas persuadé et cette expression me laisse toujours perplexe. Napoléon n’est pas le vainqueur final. Et il y a de nombreux éléments qui nous laissent à penser que, justement, les grands vaincus peuvent avoir leur mot à dire et ont même parfois remporté des batailles posthumes. C’est le cas de Napoléon à Sainte-Hélène. La bataille de la mémoire est beaucoup plus importante que celle du point de vue immédiat. Et si l’Histoire était écrite par les vainqueurs, cela reviendrait à dire que tout ce que l’on reproche aux nazis n’est que mensonges (on le voit d’ailleurs encore aujourd’hui avec le négationnisme). Il y aurait donc une Histoire officielle ? On ne peut pas s’en contenter. Je préfère me pencher sur l’histoire souvent passionnante que les traîtres ont à raconter. Ils ont parfois des justifications assez piteuses, c’est le cas de Dumouriez, de Benedict Arnold aux États-Unis ou d’autres personnes qui ont survécu à leur trahison et qui publient leurs mémoires, au sein desquels ils se contredisent parfois ou n’arrivent pas à justifier ni rendre compréhensibles leurs mobiles, car eux-mêmes ont du mal à comprendre le sens de leur acte. D’un autre côté, il y a des traîtres qui basculent totalement dans un camp, qui les « adopte », et ils bénéficient a posteriori d’une image très positive. C’est le cas de Gonzalo Guerrero, espagnol qui épouse la cause des Aztèques. On ne sait pas très bien d’ailleurs s’il a vraiment existé mais il fait figure de traître absolu dans l’historiographie espagnole colonialiste du XVIe siècle. Et aujourd’hui, c’est une figure nationale au Mexique. Les avis ne sont pas toujours arrêtés, c’est le grand espoir des traîtres qui érigent le temps en seul juge de leurs actes.

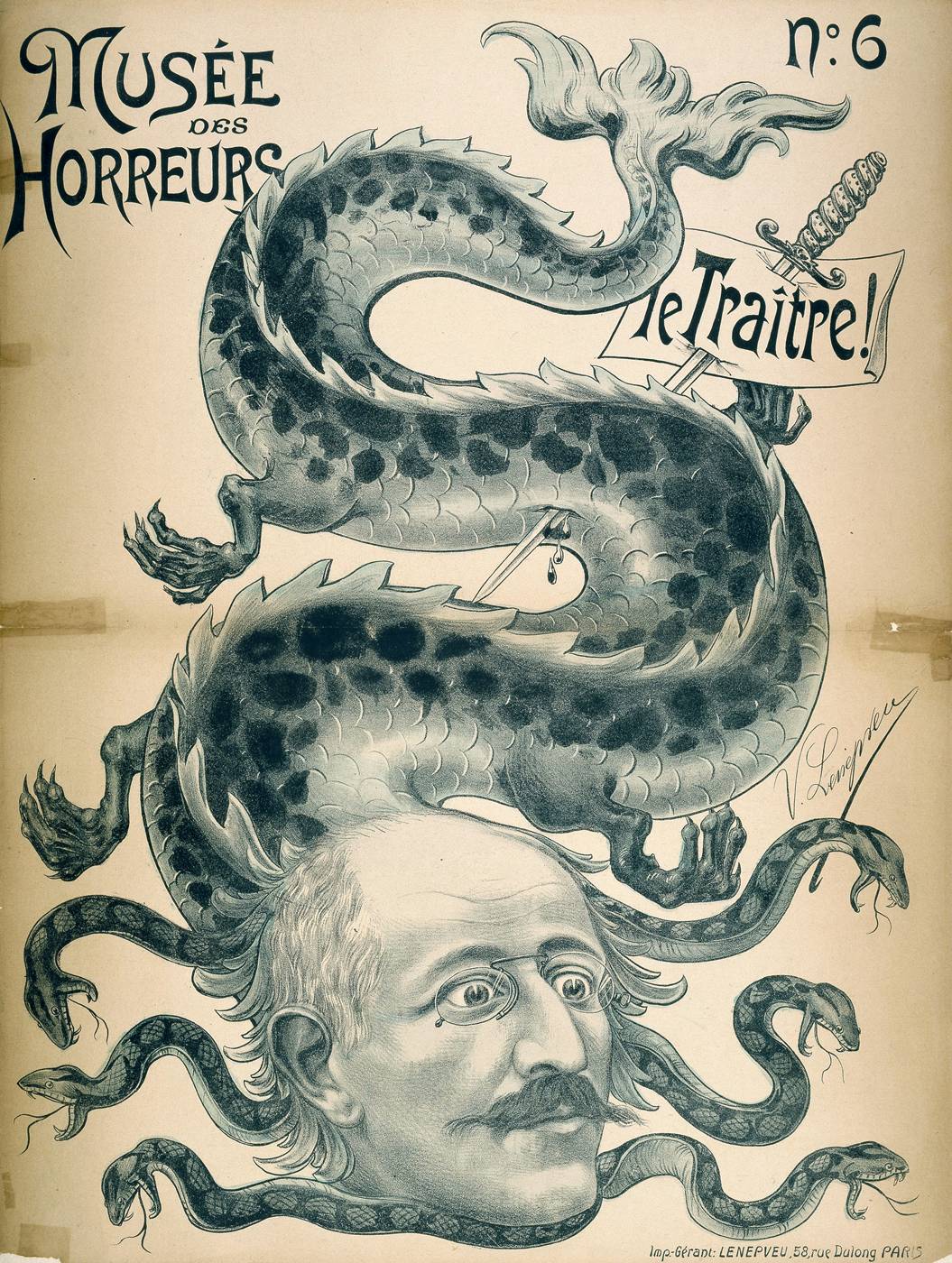

C’est aussi la raison pour laquelle vous avez choisi de ne pas faire figurer De Gaulle dans votre ouvrage, alors qu’il avait été considéré comme un traître par le régime de Vichy et par l’OAS. De la même façon, la figure du traître, à la fin du XIXe siècle, s’incarne chez le juif pour une certaine frange de la population, qui est antisémite. L’affaire Dreyfus est très représentative.

On ne pouvait pas inclure De Gaulle car cela aurait signifié reprendre à notre compte le vocabulaire de ceux qui l’ont jugé, à savoir Vichy ou l’OAS. L’essentialisation, qui est extrêmement dangereuse et qui se poursuit de nos jours, naît, pour moi, à la Révolution. Pour les révolutionnaires, il faut se méfier de ce qui est étranger, de ce qui n’appartient pas au corps national, car des informations sont toujours susceptibles de fuiter auprès de l’ennemi. Le simple fait d’être susceptible d’échanger avec l’étranger vous condamne instantanément. De même que l’aristocrate est coupable de facto car sa naissance lui interdit d’intégrer la communauté. C’est la raison pour laquelle les émigrés refusent l’étiquette de traîtres car ils ne considèrent pas trahir leur patrie, et cette nuance est bien exposée par Florence de Baudus dans son article. Sans compter que des révolutionnaires eux-mêmes passent pour des traîtres aux yeux de leurs confrères car pas suffisamment radicaux.

Le cas des émigrés est intéressant car le débat fait toujours rage aujourd’hui et il est insoluble ; selon que vous vous placez d’un côté ou de l’autre de l’échiquier politique, vous aurez un avis différent sur la figure de l’émigré : est-il un traître au régime et à la patrie qui sont en train de se construire ou est-ce le révolutionnaire qui trahit les idéaux de la Révolution ?

C’est un débat insoluble, vous avez bien fait de le souligner, car la façon de voir les choses est très politique : il y a encore des partis qui se réclament d’un certain idéalisme révolutionnaire. On peut trouver cela ridicule, car leurs revendications n’ont rien à voir avec le contexte révolutionnaire. Mais l’essentialisation que j’évoquais a diffusé une concentration de haine tout au long du XIXe siècle et bien sûr au XXe et la figure du traître s’est identifiée à différents groupes sociaux, pour finir en « apothéose » si j’ose dire avec la population juive, qui est condamnée car elle existe. C’est la nature même du totalitarisme et il était intéressant de rappeler que ce totalitarisme a des racines très profondes.

L’obsession de trahison et la notion de complot contre l’État apparaissent en France quand le pouvoir du roi passe entre les mains de la nation. Est ainsi considéré comme traître celui qui ne respecte pas le nouveau régime. Vous écrivez que « la permanence du complot contre la nation hante l’histoire [depuis le XVIIIe siècle] jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. » C’est donc une notion plutôt moderne.

Il y a eu de grandes théories conspirationnistes dès le début de la Révolution avec le pacte de Famine[1] ou avec le soi-disant traité selon lequel la Prusse et l’Autriche se seraient entendues pour dépecer la France, choses qui n’ont jamais existé. Mais étant donné qu’il y avait eu des précédents historiques, ces rumeurs ont bénéficié d’une écoute attentive de l’opinion publique. En effet, le pouvoir royal aux XVIIe et XVIIIe siècles avait dû faire face à des conspirations plus ou moins bien établies, mais qui ont marqué les esprits et dont certaines ont pu mettre en danger le régime, pensons à la conjuration (assez ridicule) de Cinq-Mars contre Richelieu, l’affaire de la Brinvilliers, l’affaire du Collier (un cas étrange qui n’a jamais été totalement élucidé) etc. Ces précédents ont conduit à penser que les complots étaient toujours possibles, non plus contre le roi mais contre la sûreté de la nation. À ce titre, il fallait donc se méfier des personnes qui sont naturellement portées à la conspiration, c’est-à-dire les aristocrates en premier lieu, puis différents groupes sociaux, jusqu’à ce qu’on aboutisse aux dérives rencontrées au XXe siècle.

Vous l’avez évoqué mais peut-on dire que cela prépare la voie à la paranoïa des régimes totalitaires, dont la peur de la trahison, de la sédition ou du complot est l’un des moteurs de la répression ? Orwell l’ayant très bien illustré dans 1984 ou la Ferme des animaux.

Tout à fait, cela prépare la voie à des États qui sont par essence mauvais dans le sens où ils ne tiennent pas à améliorer la situation de leur peuple. Il s’agit de systèmes qui se nourrissent de leurs échecs. L’Union soviétique, surtout pendant la période stalinienne, n’a eu de cesse de s’inventer des ennemis afin de permettre à un petit groupe de personnes, pas toujours les mêmes, de se maintenir au pouvoir. Et l’écrasement régulier de groupes politiques, sociaux, économiques, voire nationaux (puisqu’il y a eu des cas de déportation de peuples entiers) servait de justification à l’échec de la politique globale. Ces ennemis sont les bouc-émissaires et c’est à eux qu’on impute les conséquences de nos actes. C’est la base même du totalitarisme auquel on a échappé en France. Ici se situe la très mince différence entre la Révolution française et les régimes totalitaires qui ont émergé au XXe siècle : si la Révolution semblait encore vouloir améliorer les choses, même si on peut en douter sur certains aspects, elle œuvrait quand même pour l’établissement d’un bien commun dans lequel de nombreuses personnes pouvaient se reconnaître. Une forme de débat a été rendue possible dans un premier temps. Ce débat a ensuite été interrompu et la moitié de la population a été délibérément mise de côté, à savoir les femmes qui n’avaient plus voix au chapitre à partir de 1793. La paranoïa conduit donc à imaginer des traîtres. On n’a pas traité des « traîtres inventés » dans l’ouvrage, car on s’est plutôt focalisé sur les traîtres avérés, mais quand Staline parle de traîtres (les trotskistes etc.), on sait très bien que cette invention permettra de justifier une politique qui est mauvaise.

Y a-t-il des époques ou des situations propices à la trahison ? Par exemple quand l’État est faible ou quand le pays est en proie à une révolution.

La trahison peut survenir dans les deux cas, quand l’État est faible ou fort. La Révolution américaine n’a pas suscité tant que cela l’émergence de traîtres, sauf un majeur, Benedict Arnold, que les Américains sont très heureux de conspuer. De même, un État fort peut être contraint de lutter contre des conspirateurs. Pensons aussi aux complots qui ont agité la France du Consulat et de l’Empire, parfois suscités ou encouragés par le régime lui-même (la conspiration des poignards contre laquelle Napoléon s’est distingué ; la police a laissé faire, le régime ayant souhaité évaluer son opposition. On a monté en épingle une petite affaire qui est devenu un complot d’État). Quand l’État est fort, il peut se permettre d’inventer des complots, c’est la raison pour laquelle il est pertinent de réfléchir, comme nous l’avons fait, je l’espère, dans notre ouvrage, sur la relation de l’individu avec l’État. Les individus peuvent être amenés à se rebeller et à estimer que l’État ne remplit pas sa tâche, pour toutes sortes de raisons : religieuses, personnelles, économiques, parfois pratiques… C’est ce que certains ont appelé, dès le XVIe siècle, le devoir de révolte, tels les monarchomaques qui estimaient que le roi s’éloignait de ses fonctions originelles en devenant le chef d’un État fort et qu’il était, à ce titre, juste de l’assassiner. Cela a servi de justification aux assassinats d’Henri III et d’Henri IV.

La figure du héros et celle du traître sont liées : un héros (comme les maréchaux de Napoléon, Benedict Arnold…) peuvent rapidement devenir des traîtres mais rarement l’inverse.

On peut être un héros et, malgré tout, condamné par le jugement des hommes et/ou la postérité à passer pour un traître ensuite. Ce sont des cas de figure assez fréquents, l’État se méfiant souvent des héros… Il n’est jamais bon de s’effacer derrière quelqu’un de trop connu ou brillant, car il existe toujours la tentation du coup d’État. Napoléon est un héros qui arrive à ses fins. C’est une lecture qui est souvent, pour moi, erronée. En effet, Napoléon ne s’est pas construit seul et il n’a pas procédé à son coup tout seul non plus. Certes, il a profité de sa popularité, mais pour qu’un coup d’État réussisse, il faut avoir avec soi les institutions, qui doivent estimer qu’on est parvenu au bout d’un cycle. Mais il a pâti d’une histoire républicaine qui a été fabriquée a posteriori. Je parle bien sûr de la IIIe République, qui condamne Napoléon au motif qu’il s’agit d’un aventurier qui s’empare du pouvoir. Même Marx n’adhère pas à cette opinion. Il montre bien dans son analyse du coup d’État que cela a été facilité par les élites qui se sont accordées pour placer au pouvoir une personne capable de protéger leurs intérêts. On peut ne pas partager cette analyse, car en effet, une grande partie de l’armée (du simple soldat au général) soutenait aussi Napoléon. De plus, ce dernier pouvait compter sur l’indifférence totale de la population quant au destin du régime. Qui aurait pleuré sur le Directoire ? De même, lors du coup d’État du 2 décembre 1851, les ouvriers ne se sont pas mobilisés pour sauver la République. En revanche, quand un coup d’État échoue, le comploteur devient un traître et est condamné comme tel. C’est le cas de Dumouriez qui pense devoir faire appel à l’étranger pour rétablir une monarchie constitutionnelle, dans un processus de légalité qui a été interrompu. Mais il s’y prend très mal.

On peut trahir par naïveté ou idéalisme politique (comme le finno-suédois Sprengtporten, évoqué dans le livre) ou bien par calcul politique, comme Pétain, ancien héros de la Première Guerre passé du mauvais côté de l’Histoire.

Pétain s’est certainement inspiré de Franco et a repris la même posture, la même volonté d’établir un État fort. Mais Franco l’a fait de l’intérieur, sans compter l’aide de l’Allemagne et de l’Italie. Pétain a établi son pouvoir dans des conditions dramatiques qui sont celles de la défaite, même s’il a bénéficié d’une certaine légalité avec le vote des pleins pouvoirs. Mais il y a en effet ce décalage avec son statut de héros de la Première Guerre. Il y a aussi chez les traîtres une dimension doloriste : « je me sacrifie mais personne ne reconnaît ce sacrifice » ; leur point commun, c’est une grande propension à la victimisation. Ils se placent en victimes de l’Histoire.

En plus du bouc-émissaire, le traître peut être aussi une girouette (le cas de Talleyrand est emblématique, même s’il n’est pas traité ici) ou un espion (comme Redl). Ici, l’acte de trahison relève de l’opportunisme.

On a évoqué Redl car c’est un personnage fantastique, très fin-de-siècle décadent. Il est l’un des responsables du contre-espionnage de l’empire austro-hongrois avant la Première Guerre. Criblé de dettes, il est victime de chantage par ses créanciers, qui menacent de révéler son homosexualité. Il vend alors des renseignements militaires à l’empire russe et, une fois que ses agissements sont découverts, les autorités austro-hongroises font en sorte que cela ne soit pas médiatisé. On lui propose « gentiment » de mettre fin à ses jours lui-même pour éviter le scandale. Nous sommes ici en effet dans un cas de pur opportunisme. On aurait aussi pu évoquer dans le livre les agents doubles : quand les blocs s’affrontent, certaines personnes passent sans trop de scrupules d’un camp à l’autre. Nous sommes dans le cadre d’une marchandisation, d’un capitalisme de la trahison motivé par l’appât du gain. Il n’y a plus de morale, plus de règles. Ces histoires relèvent du fait divers mais elles fascinent la population car ces traîtres-là ressemblent à Monsieur Tout-le-monde.

L’ouvrage a le mérite de mettre en valeur des personnages méconnus qui ont pu jouer un rôle de premier plan par leur acte (Wang Jingwei…), au détriment des traîtres plus célèbres comme Talleyrand, Fouché ou Bernadotte. Était-ce un parti pris de votre part ?

Tout à fait. Rédiger un chapitre sur Talleyrand alors que nous disposons déjà d’une biographie de référence n’aurait pas vraiment eu d’intérêt en soi. En revanche, il me semblait intéressant de montrer que Talleyrand appartient à un mouvement plus vaste, celui des girouettes, et que ce moment de l’histoire de France entre 1814 et 1815 est primordial dans le sens où l’État en perdition ne sait plus à quoi se raccrocher, car le symbole de la souveraineté ne cesse de changer. On a privilégié les petites trahisons du quotidien, si j’ose dire, et fait de la place à ceux qui sont plus méconnus. Par exemple, il était tout à fait cohérent de parler de Wang Jingwei car c’est un personnage important de l’histoire chinoise mais on ne le connaît pas forcément. Quand je donne des conférences sur les traîtres, je pose souvent la question à l’assistance de savoir si elle connaît Benedict Arnold. En général, seules deux ou trois personnes en ont entendu parler, alors qu’aux États-Unis, il est extrêmement connu (et haï).

La trahison a toujours été un sujet romanesque, de Caïn à Ganelon en passant par Mordred, Iago, Macbeth. Comment expliquez-vous cette fascination ?

Là aussi, il faut revenir à la Bible, dont on dit souvent qu’elle est le premier grand récit mondial. Et comme dans tout récit, il y a des traîtres, qui subissent le châtiment à la mesure de leurs péchés. Ensuite, le roman se développe, et surtout le roman-feuilleton, qui favorise l’émergence d’archétypes. Un personnage méchant fera toujours vendre plus de papier que des personnages sympathiques, beaux et gentils. Jean Tulard, dans l’une des notices de ses dictionnaires, dit qu’un personnage classique ne remplit que quelques paragraphes, alors qu’un traître noircit plus de pages car on a infiniment plus de choses à dire. Ils mettent en lumière des aspects plus cachés de la personnalité et de la nature humaine.

Il n’y a pas de traîtres femmes dans votre ouvrage. Il existe pourtant des traîtresses fameuses : Isabeau de Bavière au Moyen Âge, la Malinche, qui est évoquée brièvement dans un chapitre, l’espionne Mata Hari… On peut aussi penser aux femmes tondues à la Libération. Dans tous les cas, la traîtresse est accusée d’adultère à la nation, elle trahit par son sexe ou l’acte sexuel.

Il ne faut pas croire que ce livre est misogyne. Il n’y a certes pas de grandes figures de traîtresses. Cela aurait pu être le cas mais l’objectif était de suivre le fil conducteur de l’individu face à l’État ; or, dans l’Histoire, les femmes ont souvent été écartées des grandes décisions, donc on trouve moins de traîtresses. Une parité se crée à partir du XXe siècle. On parle beaucoup de Mata Hari, mais quand on l’étudie, on se rend compte que ce personnage a été créé de toutes pièces et qu’elle n’a jamais vraiment fourni d’informations capitales à l’ennemi. Bien au contraire, on fabriquait de fausses informations, sachant qu’elle allait les transmettre, pour induire l’ennemi en erreur. Jusqu’au jour où les autorités décident de « faire le ménage » et de se débarrasser d’elle en insistant sur le fait que les femmes trahissent par leur sexe. Je viens de publier un ouvrage, Vienne sous le soleil d’Austerlitz, sur la ville de Vienne occupée par les Français en 1805. Un historien autrichien de l’époque dit justement que toutes les rumeurs colportées avant l’entrée des Français et qui ont créé le chaos parmi la population l’ont été par des femmes. J’ai bien sûr vérifié et il s’avère que la plupart des gens qui ont été arrêtés pour avoir divulgué de fausses informations étaient des hommes, parfois même haut placés dans la hiérarchie. Les femmes n’ont pas joué un grand rôle ; or, dans l’imaginaire collectif, ce sont elles les coupables. De même que, lors des procès révolutionnaires, être une femme aggravait votre cas car prédestinée à la malveillance. Il suffit de se pencher sur le procès de Marie-Antoinette. Je pense que la trahison au féminin mériterait un livre en soi. C’est pour cela que j’ai préféré, avec Franck Favier, mettre l’accent sur des groupes sociaux plutôt que sur des personnalités. Car ce livre n’est pas seulement une galerie de personnes. Quant à mon ouvrage sur Vienne (le premier volume d’une série sur les capitales occupées), il fait le lien avec Traîtres car, qui dit occupation dit forcément « collaboration. » Ce qui est frappant, c’est de voir à quel point les perceptions ont changé. À Vienne, quand les Français s’en vont, personne n’est accusé d’avoir trahi ni collaboré, hormis une personne, le rédacteur autrichien du journal pro-français, et qui est d’ailleurs parti avec eux après avoir négocié ses services. Il est aussi amusant de voir que, les provinces italiennes (notamment la Vénétie) ayant été accaparées par la France à l’issue de la guerre de 1805, certains Italiens se rendent à Vienne pour demander à l’empereur d’Autriche s’ils doivent continuer à travailler à son service. Ce dernier leur répond que leur fidélité est désormais tout acquise à l’empereur français et qu’ils peuvent rentrer en Vénétie. Cette conception des rapports entre États a radicalement changé au XXe siècle.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.

[1] Nom donné par la rumeur à un contrat signé en 1765, sous Louis XV, avec la société de marchands de grains Malisset, et qui fut dénoncé en 1767 par Jean Charles Le Prévost de Beaumont comme un complot visant à affamer le peuple. La peur de l’accaparement des grains, attisée par les mauvaises récoltes de 1769-1770, contribua à répandre la légende selon laquelle le roi tirait un million de livres par jour des spéculations sur le blé.