Tim Ingold est professeur d’anthropologie sociale à l’université d’Aberdeen et membre de la British Academy depuis 1997. La maison d’édition Zones Sensibles vient de rééditer, en novembre dernier, sa Brève histoire des lignes. À l’heure où règne le design de la ligne « épurée » et que les arêtes saillantes de la Cybertruck de Tesla suscite l’engouement des futuristes, l’anthropologie de la ligne initiée par Tim Ingold ne cesse de montrer son actualité : la modernisation, c’est l’histoire de l’abstraction de la ligne droite par rapport aux anciennes sinuosités du geste. Le moderne, c’est le droit.

La ligne est devenue droite. Du château de Versailles à la Cybertruck d’Elon Musk, interdite en France tant le moindre impact avec un piéton briserait son corps de manière certaine, en passant par les perspectives hygiénistes du Paris d’Haussmann, les autoroutes et l’esthétique du « lisse », la droite s’est accaparée le monopole de la ligne en excluant les sinuosités. Quand on pense à la ligne, on pense à la droite, et celui qui n’est pas « adroit » est « gauche ». Ce n’est pourtant que très tardivement que « la ligne est devenue droite », selon Tim Ingold. À l’origine et traditionnellement, en effet, la droite ne s’insère que très indirectement dans une pluralité de formes de lignes dont l’anthropologue dresse une « taxinomie » initiale : les fils, les traces, et les ruptures de formes, sans pour autant renfermer dans cette classification tous les types de lignes : car « à quelle catégorie pourraient appartenir les éclairs en forme de fourche ? Ou le sillage d’un parfum ? » Ainsi, parmi les « différents types de lignes qu’on rencontre dans la vie de tous les jours », le « fil » représente la première catégorie. Ingold le définit comme « un filament d’un certain type, qui peut être entrelacé avec d’autres fils ou suspendu entre des points dans un espace à trois dimensions ». On les retrouve en très grande quantité, à l’extérieur, « en se promenant dans la campagne », mais c’est surtout sous terre que les fils abondent « sous forme de racines, de rhizomes et de mycéliums fongiques », par lesquels, nous le savons, les arbres communiquent entre eux dans la grande et silencieuse conversation que forment les étendues forestières.

Or, la différence ente les fils et les traces, c’est que si « les fils ont des surfaces », « en revanche, ils ne s’inscrivent pas sur des surfaces ». Cette caractérisation est plutôt celle de la trace, qui est une « marque durable laissée dans ou sur une surface solide par un mouvement continu », aussi bien par addition de matière comme l’est la trainée de bave laissée par l’escargot, que par soustraction de matière comme le sont « les empreintes des animaux », ou même sans addition ni soustraction, si l’on se réfère au « motif de la lumière reflétée par l’infinité des brins d’herbes piétinés ». Ajoutons enfin à cela les ruptures : « coupures, fissures et pliures », qui ne créent pas de surface sur un matériau quelconque mais la divise et qui, des lignes de la main aux fissures d’écorce, « sont très répandues dans la nature » autant qu’elles occupent le monde humain. Mais paradoxalement, la richesse de toutes ces lignes ne peut être retrouvée qu’à condition de se rendre attentif à ce que nous avons perdu : l’importance du corps dans la formation des lignes.

L’écriture du geste

On peut en effet appliquer à la construction des lignes, en particulier de l’écriture, le jugement que René Guénon appliquait à l’effectuation des rites : tandis que « le corps [est] le “support” normal […] de la réalisation », au contraire « certains préjugés courants en Occident [voudraient] ne voir en lui qu’un obstacle ou le traiter en “quantité négligeable” ». Simplement, le manque se fait moins évident dans le premier cas, et le rôle d’une « anthropologie de la ligne » est précisément d’en faire ressortir l’importance. L’histoire de l’écriture doit en effet s’inscrire dans une histoire plus générale de la ligne, dans la diversité de ses formes matérielles, subtiles et culturelles : « [C]ar tout comme l’histoire de l’écriture s’inscrit dans l’histoire de la notation, et que l’histoire de la notation s’inscrit dans l’histoire de la ligne, il ne peut y avoir d’histoire de la ligne qui ne soit aussi celle des rapports, fluctuants, ente les lignes et les surfaces. » Aussi Ingold restitue-t-il à la géométrie son incarnation : autant de lignes, autant de rapports entre des formes de vie et leur milieu.

La fausse représentation que les derniers Modernes se font de l’écriture est en effet imputable à la lourde désincarnation causée par l’informatique, car si, dans « la machine à écrire », « la force de l’impact sur les touches se tradui[sait] sur la page par des marques graphiques plus ou moins noires ou épaisses », au contraire, « les claviers électroniques modernes ont totalement supprimé cette dernière trace d’expression. Interrompu par le mécanisme de l’appareil, le ductus de la main ne retrouve pas son chemin sur la page ». La main danse en effet sur l’espace du clavier, sans d’ailleurs laisser de traces sur ses touches, et non sur celui de la page sur laquelle s’imprime le tapuscrit. Or cette désincarnation de l’écriture fausse en même temps l’histoire que l’on fait de sa prétendue invention et de son développement, identifiés en fait à une conception abstraite de son art : « Habitués à un confort immédiat, les chercheurs et les universitaires d’aujourd’hui ont tendance à mettre l’accent sur l’effort intellectuel qu’exige la composition verbale, et ne disent rien de l’effort physique qu’exigeait, par le passé, l’acte d’inscription. »

L’idée selon laquelle le corps ne servirait que de simple intermédiaire neutre et passif entre l’esprit et le papier est pourtant rapidement infirmée par la technicité de l’usage de la plume d’oie : « [P]our obtenir un bon délié, la plume doit s’utiliser perpendiculairement à la surface. On ne la tient donc pas du tout de la même façon qu’une plume en acier. » Au Moyen Âge, l’engagement du corps était d’autant plus complet. La régularité et la finesse systématique des manuscrits enluminés ferait oublier combien l’écriture médiévale sur des parchemins entraînait l’endurance. Sans parler de la position très droite des scribes, il faut surtout « garder en tête l’activité vigoureuse, et même violente, que supposait l’inscription d’une trace sur une surface comme celle d’une peau d’animal. Il fallait la rompre, la polir, la “blesser” en quelque sorte avec un instrument pointu très affûté », explique l’historienne Marry Carruthers citée par l’auteur. Le vers de Rimbaud synthétise la mémoire du geste ancestral de l’écriture : pour les moines scripteurs, il n’est que trop évident que « la main à plume vaut la main à charrue ».

Le rédacteur et le conteur

Dans le travail de la ligne c’est le corps qui travaillait, qui sentait et vivait le contact sur le papier et l’organisation des figures signifiantes sur leur support. Or ces figures sont aussi bien psychiques que physiques. Dans les cérémonies de guérison des Indiens Shipibo-Conibo, « le chaman “chante” le motif, mais tandis que le son vocal s’élève dans les airs comme un serpent, il le voit se transformer en un motif qui entre dans le corps du patient. Le chaman est le seul à voir cette transformation ». Cette identification des sens entre eux, que l’on retrouve d’ailleurs dans les expériences mystiques de sainte Hildegarde de Bingen fortement synesthésiques, est devenue étonnante au point de passer pour un trouble médical. Pourtant, de manière générale, « les sociétés de “l’oralité primaire” […] ne pourraient pas concevoir les mots indépendamment de leur matière phonique ». C’est la raison pour laquelle, d’un côté, de Platon dans l’Antiquité grecque à Gioseffe Zarlino à la Renaissance, en passant par saint Jérôme et, pourrions-nous ajouter, la récitation du Coran, il était admis que la musique véritable était une musique vocale plutôt qu’instrumentale, dans la mesure où « la parole est intrinsèquement sonore, et que le rôle de la voix n’est pas tant de produire les sons des paroles que, à travers le chant, de les faire jaillir ».

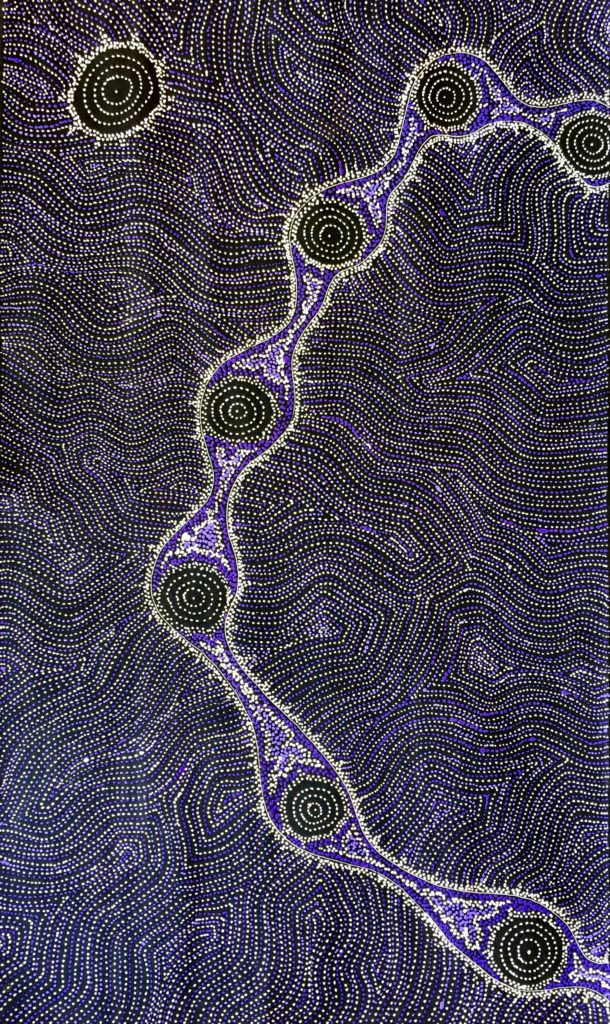

Le rôle de l’oralité est ainsi déterminant dans la forme particulière de linéarité entre les mots et les unités signifiantes. Dans les sociétés orales traditionnelles, les lignes prennent toutes la forme de « motifs rythmiques » qui correspondent à la musicalité reconnue à la voix. Chez les peuples Warlpiri en Australie centrale, « il existe une forte ressemblance entre […] les motifs qu’[ils] dessinent, souvent dans le sable avec leurs doigts, en même temps qu’ils racontent les récits de création et les itinéraires effectués par leurs ancêtres au Temps du rêve ». Ainsi « les sites où sont apparus les ancêtres, ainsi que ceux qu’ils ont traversés, sont décrits par des cercles ; les chemins qui relient ces sites sont figurés par des lignes ». Sociétés de conteurs, les Warlpiri se situent ainsi par rapport au temps du mythe plutôt que par rapport aux vastes étendues des sociétés occidentales modernes. Leurs repères spatiaux eux-mêmes sont des itinéraires sinueux et vivants. En effet, le conte raconte des histoires. Or « raconter une histoire, c’est établir des relations entre des événements passés, en retraçant un chemin dans le monde ». C’est pourquoi, à l’instar de « la ligne de la carte, la ligne du récit oral décrit un trajet. Les événements rapportés par le récit arrivent plutôt qu’ils n’existent ; chaque chose représente un moment d’activité continue. Pour le dire autrement, ces choses ne sont pas des objets mais des thèmes ».

L’écriture traditionnelle suit aussi le même schéma : tout en étant exposés à beaucoup de « formes écrites du discours ou du chant », les Médiévaux depuis saint Augustin concevaient encore les mots non comme des signes que l’on regarde, mais des signes que l’on écoute : « Au lieu d’utiliser leurs oreilles pour regarder, ils se servaient de leurs yeux pour écouter, se forgeant une perception du mot écrit à partir de leur expérience du mot parlé, et non l’inverse. » Le rapport des Anciens au texte était en ce sens très différent de celui des Modernes : « les lecteurs du Moyen Âge employaient le terme spécifique de ductus » pour décrire l’acte de lecture comme un parcours d’orientation parmi des signes mobilisant activement les ressources de la mémoire. Les anciens lecteurs suivaient le texte avec le doigt en le lisant à voix haute. « Ils n’interprétaient pas le texte écrit sur la plage selon un plan précis, déjà composé et complet en soi », comme l’est le livre moderne qui est pour nous « un objet qu’on découvre », mais l’interprétaient bien plutôt comme « un trajet qu’on accomplit ».

Surface traditionnelle et plan moderne

Si la variété des formes sinueuses de lignes a pu fleurir sur les « arts vivants » que sont « le conte, le chant et la danse », il s’ensuit, par contraste, que la droitisation de la ligne est l’effet d’une dévitalisation moderne de ces lignes peu à peu séparées des ces anciens « supports performatifs ». En architecture, l’ancien usage du « croquis à main levée » gardait la trace des projections. Aujourd’hui, au contraire, au moyen de « la conception assistée par ordinateur (CAO), […] les lignes de ces projections ne sont ni faites à main levée, ni tracées à la règle ; elles ne représentent aucun type de mouvement ou de geste d’aucune sorte ». Cette évolution du rapport au support en dit long sur toute la différence qui sépare la surface traditionnelle du plan moderne : comme l’explique le psychologue de la perception visuelle James Gibson, « le plan géométrique – “une très mince étendue dans l’espace” – n’est que le fantôme immatériel de la surface réelle – “une interface entre un support et une matière” ».

Le plan a donc ceci de paradoxal qu’il confirme l’identification de la ligne à la ligne droite, mais en abolissant sa continuité linéaire : le graphisme relie autant de points a priori fragmentés, plutôt qu’il n’accomplit le trait continu et brouillon du dessin à la main. Ce paradoxe illustre géométriquement tout le paradoxe de la modernité. D’un côté l’arraisonnement de la ligne a fait de « la ligne droite une icône de la modernité » : « elle incarne la raison, la certitude, l’autorité, et un sens certain de l’orientation ». En ce sens, du côté des sociétés pré-modernes, « la ligne de trajet, qui s’accomplit à travers des pratiques d’habitation et des mouvements onduleux, est topique », tandis que « la ligne droite de la modernité, régie par un grand récit d’avancée et de progrès, est utopique ». Mais l’époque contemporaine fut aussi caractérisée par une grave crise, à la fois intellectuelle et politique, de la rationalité, de la certitude et de l’autorité : « les certitudes ont alimenté toute une série de conflits et de frictions, l’autorité s’est révélée être un masque d’intolérance et d’oppression, et les orientations se sont muées en dédales et en impasses ». Cette fragmentation s’illustre en particulier dans l’usage que nous faisons du concept de « réseau » : au lieu de désigner « un entrelacs complexe de fils tissés et noués », comme les itinéraires ancestraux des Warlpiri, « nous le comprenons davantage comme un complexe de points interconnectés que comme un entrecroisement de lignes ». Mais cette fragmentation de la droite a son origine dans la définition même de la droite, qui renferme sa propre négation : « avec les mathématiques grecques [où] la géométrie est devenue une science autonome », « une ligne droite, selon le premier postulat d’Euclide, “est celle qu’on mène d’un point quelconque à un point quelconque” ». La droite implique par elle-même ce qui est susceptible de l’abolir en la fragmentant : le point. « Euclide envisageait la ligne comme un connecteur […] et ne tenait aucun compte de la linéarité inhérente à la constitution de l’espace à deux dimensions où toutes les figures de sa géométrie étaient censées se placer. »

La ligne droite de la modernité a ainsi cédé la place à la ligne fragmentée de la postmodernité : lignes en pointillés, segmentations, les points de rupture ont remplacé les destinations. Ainsi « la ligne fragmentée du postmodernisme est dystopique », parce qu’elle accomplit la négation de l’homme en tant qu’être vivant dont la vie se distingue d’une autre par son histoire, composée d’une somme indéfinie de traces dessinées au cours de ses trajets physiques et mentaux. Or si « la vie d’une personne est la somme de ses traces, de toutes les inscriptions de ses mouvements », alors « chacune de ces lignes est en quelque sorte un mode de vie ». L’oubli de la ligne est un oubli de la vie. La droite est la modernité même, quand le « topisme » au contraire signifie l’orientation traditionnelle de l’existence, attentive aux trajets et aux histoires en tant que conditions vitales de toute incarnation.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.