La figure de Léon Bloy (1846-1917) évoque spontanément la marginalité, la solitude et un caractère aristocratique qui s’exprime par le mépris inconditionnel qu’il voue à ses contemporains. Pourtant, dans Léon Bloy et la crise de la communauté (Classiques Garnier, 2024), l’agrégé et docteur en littérature Yoann Chaumeil montre bien que, loin de rejeter tout lien communautaire, le « Pèlerin de l’absolu » privilégie ses expressions spirituelles et traditionnelles (la communion des saints, l’amitié) au détriment de ce qu’il considère comme des aberrations modernes (la nation, la foule, la société bourgeoise).

PHILITT : Vous soulignez en introduction de votre livre que Léon Bloy « semble a priori un individualiste irrécupérable n’appartenant à aucun groupe, un électron libre détaché de tout lien social ». En quoi ce portrait est-il insatisfaisant selon vous ?

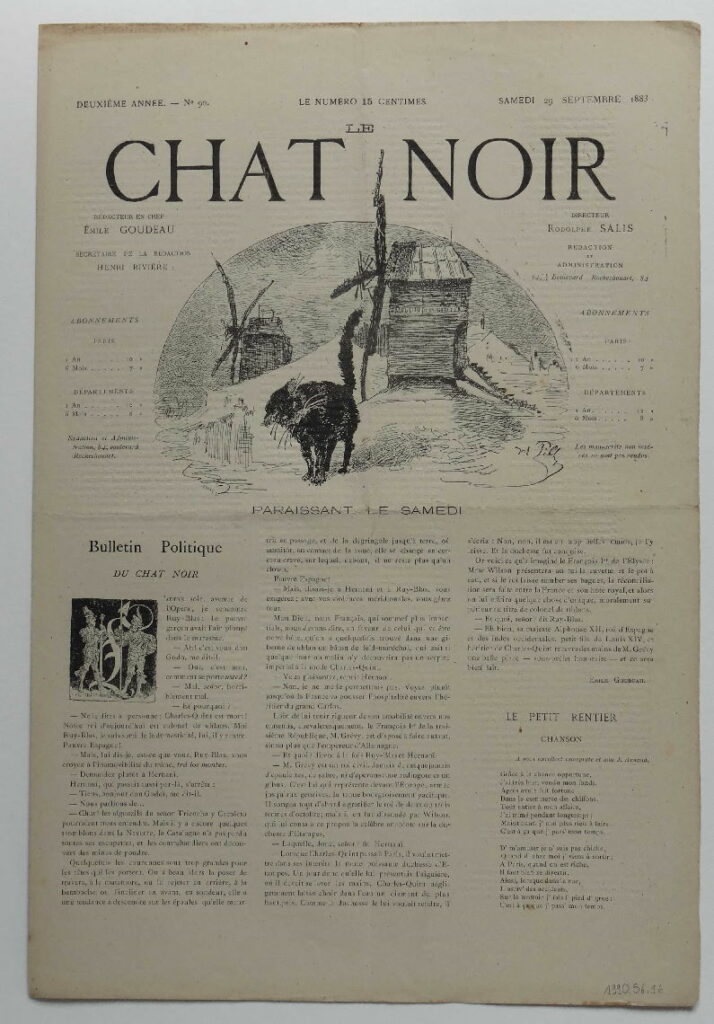

Yoann Chaumeil : C’est effectivement une image qui colle à Bloy, et qui est fondée en partie, mais qui mérite quand même d’être révisée : Bloy a joué avantageusement de cette image de pamphlétaire qui ne sympathiserait avec personne, qui prendrait un plaisir aristocratique à systématiquement déplaire et foudroyer. C’est aussi une image qui plaît à ses lecteurs comme à ses détracteurs, une image romantique d’intransigeant né trop tard dans un monde trop mou. De fait, cet empêcheur de tourner en rond se fait souvent exclure des groupes auxquels il appartient, y compris du Chat noir, ce qui n’est pas une mince à faire. Mais il en joue. Il se crée un personnage à la virilité menaçante dont l’agressivité se décline à travers plusieurs petits avatars : moine-soldat, fauve indomptable, belluaire, empaleur, entrepreneur de démolition ou encore égorgeur en chef. En réalité, je crois que Bloy n’est pas réductible à cette image de « Vieux de la montagne » retiré d’un monde qu’il surplomberait. Bloy est très présent au monde, et non seulement il a été entouré toute sa vie, et en particulier au début du XXe, mais il cultive un vrai sens de l’amitié et du groupe. Si l’on y réfléchit, sa marginalité affichée et outrancière est encore une manière d’occuper l’espace dans un groupe ; il est plutôt un mélange de fol en Christ et de fou du roi, figure essentielle pour qu’un groupe fonctionne et ne tourne pas en rond. C’est un peu ce rôle-là qu’il joue dans l’église de son temps aussi bien que dans la République des Lettres.

Léon Bloy évolue dans un monde où, parallèlement, grandissent l’individualisme et les expériences communautaires (fouriérisme, communisme…). Comment va-t-il se positionner par rapport à ces deux tendances ?

En effet, les expériences communautaires et les pensées communautaires se multiplient au XIXe puis dans la première partie du XXe. Bloy est invariablement critique de toutes ces tendances pour une raison majeure et très simple : elles lui semblent mal fondées, fondées sur le principe caïnique de la persévérance dans le mal et de l’éloignement de Dieu. Qu’il s’agisse du matérialisme ou de toute forme de déisme mystique, Bloy y voit des œuvres néfastes, satanistes. Toute pensée et expérience communautaire qui ne prend pas ses racines en Dieu est vouée à la parodie, à la singerie, et donc au Diable. Aussi, Bloy est très critique vis-à-vis de toute approche dialectique du monde : il reproche à son ami Villiers de l’Isle-Adam son hégélianisme qu’il ne comprend d’ailleurs pas. La question du communisme est ainsi réglée pour Bloy : un matérialisme dialectique sonne pour lui comme une horreur. Il faut préciser que Bloy n’a pas du tout l’esprit philosophique et conceptuel : il n’a jamais sérieusement ni étudié ni lu les fondateurs de la pensée communiste, ce qui ne l’intéresse d’ailleurs pas le moins du monde. Par ailleurs, il se plaît à railler les expériences communautaires plus ou moins mystiques et plus ou moins grotesques qui affleurent au XIXe, et plus encore au tournant du siècle : par exemple, le cas de Péladan et de son ordre de la Rose-Croix lui semble un cas d’école, Péladan n’étant à ses yeux qu’un gourou fumeux se prenant pour un mage chevalier en essayant de fédérer autour de lui quelques maniaques. Quant à Fourier, Bloy le confond à dessein avec Saint-Simon : il met les deux penseurs dans la même catégorie des « hiérophantes ». L’avis de Bloy sur eux est ambivalent : d’un côté, il leur reconnaît le mérite d’avoir remis au premier plan l’idée que le fond communautaire réel, le fond qui relie les hommes entre eux, est essentiellement spirituel et non matériel. D’un autre côté, leur illuminisme les condamne : on reste pour Bloy dans le domaine de la singerie, d’autant plus perverse peut-être qu’elle ressemble à la communion des saints.

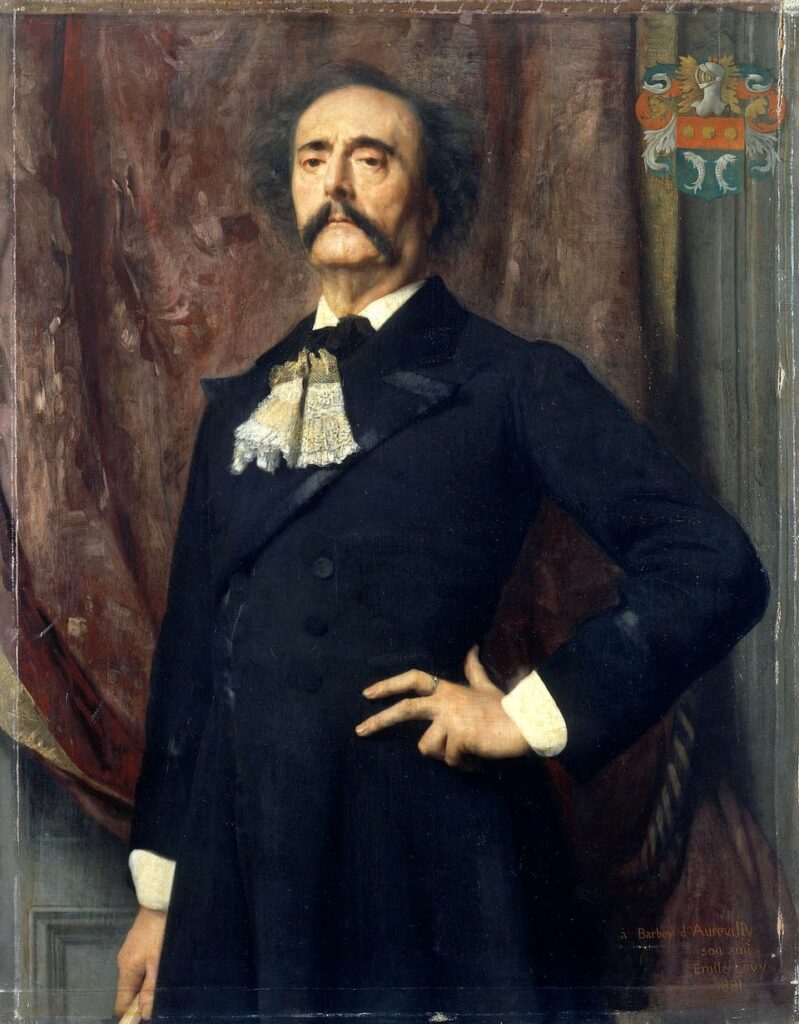

Comme Joseph de Maistre, Barbey d’Aurevilly ou Charles Péguy, Bloy fait partie de cette tradition d’auteurs au tempérament individualiste qui critiquent violemment l’individualisme. Doit-on y voir une insoluble contradiction ?

Il me semble qu’au moins pour Barbey et Bloy, le paradoxe apparent se résout facilement : leur pente individualiste est liée au fait qu’ils se savent appartenir à une aristocratie de l’esprit, de l’âme, de l’être. Ceux que Bloy appelle « les excommuniés », Barbey, Hello, Verlaine, font par exemple partie de cette aristocratie de l’esprit avec laquelle il se sent en communion. En ce sens, je crois juste de dire que Bloy, qui se compare souvent lui-même à un moine, est pris entre une tendance anachorète et une tendance cénobitique. De fait, Bloy se dégage de la plupart des coteries et des groupes au sein desquels il évolue peu ou prou parce que justement, il n’y trouve pas les frères d’esprit qu’il est venu chercher. La logique de rupture et de solitude s’explique par une déception. Même si Bloy comme Barbey en jouent, en se présentant comme des chevaliers exilés, seuls et contents, ils recherchent le lien communautaire. Il faut aussi distinguer individualisme et solitude : Barbey, Bloy, comme Péguy perçoivent l’individualisme comme un monstre libéré par le monde moderne qui est une aberration métaphysique et donc humaine. En revanche, on peut dire qu’ils sont solitaires dans la mesure où ils sont chrétiens et que l’expérience de Dieu est en dernier instance irréductible et solitaire. Plus la mort s’approche, plus cette dimension prend de l’importance dans les écrits de Bloy.

Si Bloy semble regretter la disparition des communautés traditionnelles, il dit pis que pendre de ces expressions modernes (nation, corps social, foule) renvoyées à la monstruosité et à la médiocrité. Comment explique-t-il une telle dégradation ?

Il faut toujours rappeler que Bloy a une vision biblique des choses et que sa grille de lecture du monde en est profondément affectée. Toutes ces communautés sont des images réduites d’une société dysfonctionnelle, suivant un rapport homothétique. Elles sont monstrueuses précisément parce qu’elles sont des singeries de communauté. En effet, les phénomènes de foule auxquels la dernière décennie du XIXe est particulièrement sensible représentent bien cela aux yeux de l’écrivain : incarnation de la loi du nombre, la foule est d’abord pour Bloy un groupe d’hommes qui abandonnent leur humanité en laissant leurs instincts animaux prendre le dessus, un groupe aisément manipulable, qui conforte l’anti-democratisme de Bloy. Dans les expressions modernes de la communauté, rien ne tient, rien ne circule ; au contraire, tous se détestent, chacun poursuit son propre intérêt, ce qui fait que l’implosion est en réalité constante, bien que masquée ; autrement dit, les crimes des uns et des autres sont, selon l’idée aurevillienne, « à transpiration rentrée ». En outre, Bloy est très sensible au transfert de sacralité qui s’opère : selon lui, la communauté réelle, spirituelle, est gommée ; elle passe sous les radars de la modernité. En revanche, la sécularisation du XIXe fait qu’on idolâtre des pseudo-communautés : la nation par exemple en fait partie, ce qui rend Bloy très méfiant vis-à-vis du nationalisme, qui lui semble une religion de substitution. Bloy est sensible à ce qu’essaie de faire la IIIe République, s’inscrivant dans le sillage de la Révolution : élever ses enfants dans l’idée que la nation est sacrée, et ainsi les préparer à aller mourir face aux Allemands, ce à quoi Bloy finit par assister.

Quelle est la responsabilité du bourgeois dans ce phénomène de délitement d’un authentique lien communautaire ?

Comme chez Péguy et d’autres, chez Bloy le bourgeois n’est pas réductible à un groupe socio-économique : il est celui qui incarne l’esprit bourgeois. D’ailleurs, comme l’explique Péguy dans L’Argent, au début du XXe, tout le monde veut devenir bourgeois. L’anti-esprit qu’il incarne est le pivot essentiel de cette société fin-de-siècle. Pour Bloy, le bourgeois est cet homme qui ne fait aucun usage ni de sa faculté de pensée ni de sa capacité d’aimer. Il est celui, comme le remarque l’écrivain, qui coupe les arbres quand il les trouve un peu trop hauts pour lui. Il est, pourrait-on dire, le mauvais goût : indécent à tous les niveaux – métaphysique, social, poétique – ; il est le dernier homme qui détruit en ricanant ; il est un frein à la circulation de la vie authentique. Pire, ceux que l’on appelle alors « les honnêtes gens » représentent, pour Bloy comme pour son ami Villiers de L’Isle-Adam, des monstres : des anthropophages dissimulés, des vampires qui s’abreuvent du sang des pauvres. Alors, évidemment, le bourgeois, gagné aux dogmes modernes du matérialisme, du positivisme ou encore du progrès, ne peut qu’ignorer les vraies sources du lien communautaire. Homo œconomicus pour qui tout est affaire de quantité, il est obsédé par le profit et il idolâtre l’argent. La logique bourgeoise est donc incompatible avec toute société holiste, traditionnelle, celle aux « solidarités mécaniques » dont parle Durkheim.

S’il y a bien une communauté contre laquelle Bloy s’est insurgé, c’est la « République des Lettres ». Qu’est-ce qui, dans son organisation comme dans les fins qu’elle poursuit, révolte le « Pèlerin de l’absolu » ?

La République des Lettres est en effet particulièrement attaquée par Bloy. La raison en est simple : elle est porteuse d’une responsabilité colossale. Selon une logique de pensée par figures, Bloy considère le langage, les mots, le verbe, comme rien de moins qu’une figure réelle du Verbe de Dieu, c’est-à-dire du Christ. Pour lui, la démocratisation de la culture au XIXe a eu pour effet l’asservissement de la littérature à des intérêts marchands et à leurs relais médiatiques. Pire encore : l’écrivain moderne prostitue le verbe, et donc le Verbe. Bloy adopte cette métaphore de la prostitution pour évoquer nombre d’écrivains de son époque qui consentent à entretenir le bordel littéraire. Le verbe est détourné de sa fonction originelle et transcendante : être l’expression de Dieu, d’un lien de charité qui rapproche les hommes. La République des Lettres, qu’il appelle la « république des vaincus », a déshonoré le Verbe. L’épisode du dîner chez Beauvivier qu’on trouve dans Le Désespéré est à ce sujet une synthèse romanesque hilarante.

Vous écrivez en conclusion que « le fondement communautaire ultime aux yeux de Bloy ne peut se trouver nulle part ailleurs que dans la communion des saints ». En quoi un tel horizon peut-il aider l’homme moderne à sortir de l’ornière ?

La question de la communauté est en effet très actuelle et ce n’est pas évident d’en penser les problématiques tant les catégories de penser qu’on nous propose sont faibles. Avec Bloy, on a le mérite d’être décentré, secoué, voire choqué au sens littéral par rapport aux débats habituels. Effectivement, pour l’écrivain, la communis fides repose sur une même espérance tenue par une solidarité originelle : celle du Péché ; il en dégage un idéal fraternel fondé sur l’enseignement de l’Évangile. Au désordre de la société moderne s’oppose l’ordre universel spirituel, constitué par toutes les âmes que lie, depuis la création du monde, une parenté surnaturelle constituée de mystérieux liens de solidarité que les hommes ignorent toutefois, selon une balance entre leurs mérites et leurs démérites. Au bonheur individuel promis par le monde moderne, Bloy préfère cette solidarité transhistorique et qui doit permettre à la fin des fins la restauration de toutes choses dans leur état d’origine. De mon point de vue, l’approche de Bloy est très intéressante à double titre : d’abord, cette conception de l’amitié enracinée spirituellement rappelle que le don est au cœur de toute communauté fonctionnelle et épanouie. C’est ce que dit d’ailleurs l’étymologie, cum-munus : le don et la dette, deux mots qui ont des résonances théologiques chez Bloy, et qui sont ce qui constitue une communauté. Chez Bloy, c’est pleinement cela : pratiquer le don avec ses amis, y compris dans le sens le plus matériel, renvoie à la nécessité de tout partager. Il nous propose une conception héroïque de la communauté et de l’amitié. Il s’agit, en donnant et en se donnant, de cheminer ensemble dans l’absolu : sacrée ambition. Par ailleurs, sans entrer dans des considérations théologiques, ce que nous montre la place qu’occupe la communion des saints chez Bloy, c’est que toute communauté, y compris les micro-communautés, ne peuvent être solides qu’avec une narration puissante pour les soutenir. Il faut souligner en effet l’importance cruciale des fictions, des récits mythiques, fondateurs d’un imaginaire, d’un système de représentation commun, et donc d’un horizon, essentiel à toute communauté. Les réalités symboliques en commun donnent un socle propre aux hommes pour faire corps. La troisième République avait bien compris cela en faisant du roman national, que Bloy méprise d’ailleurs. Aujourd’hui, les fictions, les narrations, les petits mythes fondateurs en Occident sont pour la plupart dysfonctionnels, grotesques, low cost. On retombe d’une certaine manière sur le mauvais goût bourgeois moderne qui entache tout à la fois l’art de vivre et le domaine symbolique des représentations.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.