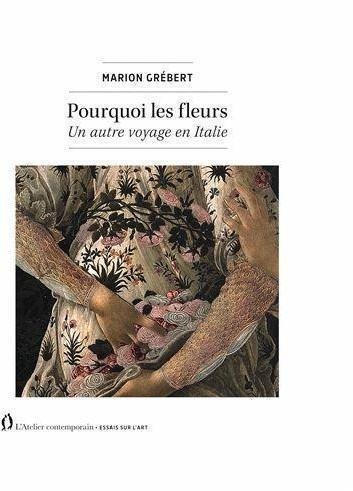

L’invisible a un parfum de fleurs. C’est bien cela que nous dit Marion Grébert à travers son nouvel ouvrage, Pourquoi les fleurs. Un autre voyage en Italie, sorti récemment aux éditions L’Atelier contemporain, à la suite d’un premier livre qui portait également sur l’invisible (portant ce très beau titre, par ailleurs, de Traverser l’invisible). Après « les figures énigmatiques » de Francesca Woodman et Vivian Maier, elle nous donne à contempler les fleurs, à travers l’Italie et au-delà, et comprendre ce que signifie cette contemplation. Un livre au retentissement profond.

Nous osons le croire : les livres de Marion Grébert ne sont pas uniquement d’une grande beauté, à travers une prose éminemment sensible et poétique, mais d’une importance considérable dans le domaine de la philosophie de l’art et de la poésie en soi. Le lien est fait entre les deux, un tissage profond, mystique. Un élan sincère nous donne à placer cette jeune femme dans une lignée de penseuses « incandescentes », pour citer le magnifique ouvrage d’Elisabeth Bart. Comme Maria Zambrano, Cristina Campo et Simone Weil, Marion Grébert nous donne à penser notre attention, notre rapport « au réel » dans un monde où nous en sommes déracinés.

Marion Grébert nous le dit très clairement : « Le pourquoi […] est l’invitation à un regard pensant. » Il suggère la nécessité même d’y porter attention : « Que se passe-t-il dans la vie du regard dès lors qu’on décide de devenir attentif à un motif, une forme, un objet qui sont délaissés, ignorés, méprisés ? »

Retrouver l’attention

À travers la pensée phénoménologique de Merleau-Ponty qu’elle appelle devant des peintures où des fleurs sont peintes mais si souvent oubliées, inconsciemment méprisées, Marion Grébert développe une réflexion et un questionnement sur notre regard et ce qu’implique, en nous-même, ses omissions, son oubli.

« Au sens de Merleau-Ponty, l’absence d’attention portée à cet élément [la fleur] reviendrait à appauvrir sa propre conscience d’une part d’elle-même, ce serait, en tout cas, diminuer son expérience. Cette diminution, dans le cas des fleurs, prive de la considération d’une forme et d’un geste, mais cette diminution vaut pour maintes occurrences où ne pas voir, par une élimination identique, ôte à la conscience une partie qu’il lui convient d’ôter. En cela, porter attention à l’habitude de supprimer simplement de notre champ d’intérêt, et donc de l’entendement, les fleurs d’une œuvre figurative, fait accéder à un mécanisme phénoménologique – à la fois sensible et culturel – dont le risque est bien plus engageant que de renoncer à un détail de peinture : la décision, consciente ou non, d’une telle éviction (une fleur est sous nos yeux, mais nous estimons qu’il est inutile d’y prendre garde) implique d’omettre une volonté créatrice. »

À l’heure où nous sommes de plus en plus perdus devant des écrans de fumées, — où la spiritualité, lorsqu’elle n’est pas reprise à des fins lucratives, capitalistes, est vidée de toute sa substance —, Marion Grébert nous pose, entre autres, cette question : « Pourquoi ne voit-on pas ce que l’on voit ? Quel processus nous fait établir une hiérarchie du figuré, et au-delà du figuré, du perceptible ? » À travers les fleurs, c’est le regard et l’attention sur ce que l’on porte que l’autrice interroge, et spécifiquement, l’attention que l’on offre aux petites choses, celles qui apparaissent à peine, que l’on ne prend plus le temps de voir, que l’on méprise peut-être même sans le savoir.

Elle pose la question de la marginalité des fleurs. Celles figurées mais aussi celles, poussant dans nos villes, dans nos jardins, dans nos campagnes, indifférentes à savoir si on les regarde ou non. Oublieuses d’elles-mêmes et en cela porteuses d’une puissance transcendante pour qui contemple cette nature. Marion Grébert conclut son livre en revenant sur cette notion d’attention si essentielle, au cœur de sa pensée : « Le moins voyant des œuvres et des choses réserve en soi une énergie d’événements. Le secondaire n’est pas l’anecdotique ou le décoratif. Il est le décentrement de l’attention. »

À travers une multitude de chemins fleuris, où marchent à ses côtés poètes, peintres des Renaissances italiennes, philosophes et mystiques, Marion Grébert rappelle tout le long de son livre la nécessité de repenser notre attention : « Il y a une philosophie des fleurs. Elles marquent le temps et l’espace d’éclats de couleurs qui rappellent que tout finit par venir. Un désir se présente sous des formes offertes à l’attention, c’est-à-dire au plus attentif de soi. » Dans une époque de surabondance d’images et de bruits dénués de sens et de beauté, où l’appât du gain, l’individualisme et la médiocrité sont légions, où les individus sont déracinés, les fleurs nous donnent une leçon d’attention, et le livre de Marion Grébert porte ainsi en lui quelque chose de salutaire. Ce livre est un acte de résistance au sens le plus pur, le plus antimoderne qui soit, et ainsi, nous le croyons, au sens le plus nécessaire. Retrouver notre attention, c’est retrouver notre être. Se le voir même révélé, dans tout son obscur et sa lumière, par la puissance d’une fleur. « La fleur est l’œil ouvert » dit-elle. Une fleur comme une prière. Toute fleur ne serait-elle pas un acte de foi, de même que tout poème ?

Seuil de l’invisible

Nous comprenons cela : en tout sens, la fleur est un seuil. Marion Grébert, évoquant à nouveau, après son premier livre, la poétesse Emily Dickinson, dit ceci d’elle : « Tant qu’il y a des violettes, il y a toujours une porte, même sur l’éternité, et c’est par là qu’Emily passe. » Seuil de l’invisible, seuil de nous-mêmes, seuil de notre attention à l’invisible et à nous-même. Seuil de l’oubli, du silence. Rappelons ce que dit Cristina Campo dans Les Impardonnables : « Percevoir, c’est reconnaître cela seul qui a de la valeur, cela seul qui existe vraiment. Et qu’est-ce qui en ce monde existe vraiment, sinon ce qui n’est pas en ce monde ? » Nous y voilà. Dès les premiers chapitres, Marion Grébert rappelle le célèbre distique d’Angélus Silésius, mystique rhénan du XVIIᵉ siècle : « La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu’elle fleurit,/Elle ne prête pas attention à elle-même, elle ne se demande pas si on la voit. »

Nous partons du « pourquoi », et nous arrivons au « sans pourquoi ». Comment une telle réponse est-elle possible ? Et pourtant, c’est cela qui nous permet de comprendre la question si juste de Cristina Campo. Ce qui n’est pas de ce monde, c’est-à-dire, ce qui est au-delà du langage (du moins, le plus commun), au-delà de la raison même. C’est la tentative sans cesse renouvelée des poètes mystiques, que d’aller au-delà des lois de la raison pour toucher l’essence, la substance, qui est au-delà de toute connaissance, et qui ne semble ne pouvoir qu’être perçu, aperçu à peine. Marion Grébert nous l’explique de manière lumineuse :

« La rose, grâce à son désintéressement essentiel, parvient à accomplir la quête qui occupe l’homme tout entier dans sa recherche de Dieu. Le “sans pourquoi” renvoie à la mystique rhénane dont Silésius s’inspire, chez Maître Eckhart aux XIIIᵉ et XIVᵉ siècles, chez Jakob Böhme aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles, et avant cela chez Béatrice de Nazareth : pour eux, Dieu est “sans fondement”, il est l’”Ungrund”, l’être exempt d’origine et d’explication, ce qui échappe à la causalité et ce qui, en cela, échappe à la possibilité même d’être circonscrit par la connaissance. La rose est donc à l’image du divin. »

Quelques lignes plus loin, citant un autre distique d’Angélus Silésius sur la « mort spirituelle », elle ajoute : « Mourir à soi, c’est se défaire du divers et de l’incomplet pour rejoindre l’Un et incorporer le Tout. C’est contempler la rose et, en la contemplant, devenir la rose, qui est le lieu où Dieu et l’homme peuvent se rencontrer en une seule image. »

Ainsi la fleur comme seuil vers Dieu. À travers les fleurs et la théologie négative développée par la mystique rhénane, nous revenons même au tout début de la sagesse occidentale. Pensons aux Présocratiques : la pensée occidentale est née avec le questionnement, souvent tragique, de l’être : pourquoi les choses sont ? Et devant leur silence, devant le « sans pourquoi » de la rose, comment ne pas frémir ? Ce « sans pourquoi » dans ce qui se trouve incarné en nous-même et en les choses autour de nous, ce qui parfois nous angoisse et parfois nous extasie, n’est-ce pas là quelques traces de Dieu ?

Les exemples que Marion Grébert évoque sur l’Incarnation sont nombreux, entre présence et absence, dissimulation et révélation : des thématiques déjà présentes dans son premier livre. Mais elle semble vouloir aller plus loin encore dans celui-ci, car à travers ce seuil de l’invisible qui s’incarne dans la peinture ou dans le poème, c’est la nature même de la peinture et de la poésie qu’elle tente de toucher, le mouvement de l’artiste quand celui-ci touche au sacré.

Royaume de l’enfance

Le poète comme le mystique est un guerrier face à l’invisible, portant en lui tout le sérieux de l’enfance. Car lorsque nous nous penchons sur une fleur, notre émoi nous renvoie à l’enfance. Marion Grébert l’écrit : « Les fleurs ont une singulière capacité de concentration des paysages et des intensités intérieurs. » Cristina Campo nous revient encore avec toute l’importance qu’elle accordait au jardin de l’enfance, à son souvenir, avec les emblèmes profonds qu’il tisse dans notre mémoire. Il y a le jardin d’Eden bien sûr, ce lieu originel. La résurrection du Christ aussi, qui voit la terre refleurir, avec Marie-Madeleine qui le confond avec un jardinier. Nous pouvons penser, par ailleurs, à cette série de peintures d’Anselm Kiefer, reprenant un chant grégorien, Rorate caeli desuper, voyant après les ruines de la Seconde Guerre mondiale, la terre fleurir à nouveau de petites fleurs bleues. Nous revenons à cela donc : fleurir, tout comme écrire, comme acte de foi. Ou encore comme le disait Franz Kafka, que Marion Grébert cite : « Écrire comme forme de la prière », et l’autrice ajoutait : « — à Ravenne, une prière en forme de fleur. »

Les fleurs comme royaume de l’enfance, comme cet arrière-pays qui se dessine lorsque les fleurs apparaissent dans la peinture de Giotto et ainsi dans la peinture italienne “moderne”, avec deux petits bouquets de fleurs tenus par deux anges, comme offrandes, dans sa Maestà. Ce qui se présente alors et absolument, comme une nouveauté, et des plus bouleversantes, car portant une signification profonde : celle d’une incarnation du sacré.

« Les anges sont descendus sur la terre. Ils sont des jardiniers. L’espace pictural n’est plus l’intangible du ciel. En dehors de ce tableau, autour de lui, il existe une prairie où on a cueilli ces fleurs. La peinture a désormais un hors-champ, un champ littéral, dérobé au regard. Il est celui-là où Cimabue trouva Giotto près des brebis de son père. Les bouquets viennent d’un territoire où l’on peut se promener, encore aujourd’hui, sur le chemin “entre Florence et Vespignano”. Giotto dans un endroit de sa mémoire a vu ces fleurs pousser. Les figures, les objets que l’on aperçoit dans sa Maestà ont un passé. Les souvenirs dont se charge l’inconscient de la peinture, celle-ci ne les avait jamais eus. Si l’on remonte aussi loin que l’on peut, on rencontrera un enfant qui garde un troupeau au milieu des herbes et des fleurs dans la campagne italienne. De là vient toute notre peinture, et ce paysage miroité comme une image de rêve dans l’eau de ces deux vases. »

La narration de ce livre peut rappeler la poétesse-enfant que fut Sabine Sicaud, qui mourut à l’âge de quinze ans, mais qui offrit à la poésie française une leçon d’attention :

« Elle a des fleurs par tous les temps

La Vierge des routiers dans la campagne.

Sa niche les abrite et leur prière y brille

Comme une lampe de couleur. »

Sabine Sicaud nous rappelle combien le sacré s’incarne dans les choses les plus modestes. Les fleurs prient près de la Vierge, peut-être dans cette même prière « en forme de fleur » que Marion Grébert sentit à Ravenne…

Esther H. Nève

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.