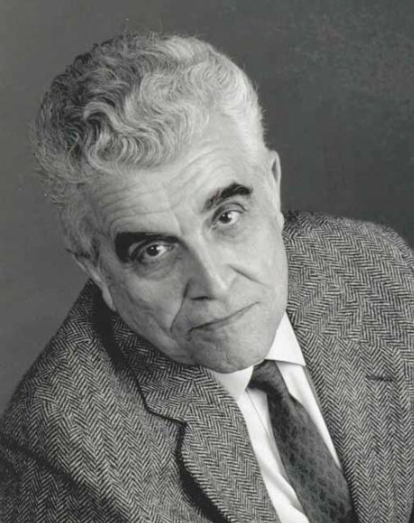

Lakis Proguidis est essayiste et critique littéraire. Il est l’auteur de nombreux essais consacrés à l’art du roman, ainsi que le directeur de L’Atelier du roman, revue qui paraît depuis 1993, actuellement aux éditions Buchet-Chastel. Il a publié en octobre dernier un nouvel essai (L’Être et le roman, sous-titré De Gombrowicz à Rabelais, aux éditions du Canoë), second volet d’une trilogie consacrée à Rabelais ainsi qu’aux origines du roman. L’art romanesque apparaît ainsi dans sa singulière modernité : ni assimilable à la mimesis des Anciens, ni non plus au progressisme moderne qui vide le présent de sa substance dans sa marche vers un futur idéal, l’art du roman augmente par ses connaissances inattendues l’expérience du monde.

PHILITT : Votre précédent essai (Rabelais – Que le roman commence !, éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2017), commençait par une évocation autobiographique : c’était la Grèce, l’expérience de la prison d’un résistant à la dictature des colonels, la découverte de Milan Kundera. Cette fois-ci, nous commençons en Iran, avec un chantier dans le désert et la découverte de Witold Gombrowicz. Quelle importance accordez-vous à votre « journal de lecteur » dans votre processus de réflexion et de création ?

Lakis Proguidis : Nous disposons d’excellents travaux sur la spécificité de l’art du roman provenant de différents domaines de la pensée. De l’analyse du discours (Mikhaïl Bakhtine), de l’histoire des civilisations (Thomas Pavel), de l’anthropologie (René Girard), de la psychanalyse (Marthe Robert), etc. Nous avons aussi là-dessus de magnifiques essais écrits par des praticiens du roman. Je pense à Jacques Laurent, à Milan Kundera, à Romain Gary, à Iris Murdoch, et à beaucoup d’autres. Mon approche du sujet n’est ni celle d’un théoricien – même si je théorise un peu quand même – ni celle d’un romancier. Le livre qui vient de paraître, comme le précédent, est l’essai d’un lecteur de romans. Précisons : non pas quelqu’un qui expose et commente son « journal de lecteur », mais de quelqu’un qui s’auto-analyse comme lecteur, qui entre en interaction avec ses lectures et qui prend conscience du rôle essentiel du lecteur dans l’esthétique romanesque. Ce que je fais avec mes ouvrages, pour utiliser un mot savant, c’est la phénoménologie du lecteur de romans. Obligatoirement, pour mener à bien une telle quête, je ne peux que me limiter à mes propres expériences de lecture. Je n’écris pas pour parler de ma vie. J’essaie de réfléchir sur le lien intime qui a été créé au fil du temps entre certains moments de ma vie et la lecture de certaines œuvres romanesques, en l’occurrence celles de Papadiamantis, de Kundera, de Gombrowicz et, évidemment, de Rabelais.

Pourquoi ces trois romanciers ? Évidemment, parce que je les ai aimés dès la première lecture. Mais l’affaire ne s’arrête pas à la question du goût personnel. L’idée de parler exclusivement d’eux est consécutive à mon intérêt pour l’art du roman. Regardons de plus près. Papadiamantis, Kundera et Gombrowicz sont trois univers romanesques n’ayant rien en commun sur tous les plans (linguistiques, culturels, spirituels, historiques, etc.) Mais tous les trois se réclament de la même source, se rattachent au même tronc littéraire : Rabelais. D’où ma toute première question : quel est ce tronc qui donne des branches aussi différentes les unes des autres ? Chaque livre de ma trilogie constitue donc un va-et-vient entre Rabelais et un de ces trois auteurs – ce qui assure par ailleurs sa relative autonomie par rapport aux deux autres. Ainsi, moi lecteur de romans, j’arrive à apercevoir le tronc commun qui soutient le gigantesque et éblouissant feuillage de l’arbre du roman. Pour atteindre ce but, je ne pars pas d’une image préconçue, d’un concept élaboré d’avance. Je parcours les branches. Je n’étudie pas spécialement Papadiamantis, Kundera et Gombrowicz. Je les mets à dialoguer avec moi, avec mon monde et avec leur origine artistique. Ils sont mes interlocuteurs et mes guides vers le mystère qui s’appelle apparition du roman dans le monde. Et, plus particulièrement, je discerne dans leurs œuvres respectives des indices qui me permettent de considérer ces œuvres, l’une après l’autre, comme des manifestations éclatantes de trois catégories esthétiques propres au roman et déjà opérant dans l’œuvre inaugurale de Rabelais : le « rire romanesque » (Kundera, premier volet), le « corps romanesque » (Gombrowicz, le présent volet) et la « forme romanesque » (en chantier).

Vous insistez sur le fait qu’une œuvre d’art (surtout si elle est « nouvelle ») ne peut émerger sans une sensibilité esthétique commune qui sache l’accueillir. Comment se forge cette sensibilité ? Les œuvres d’art elles-mêmes y jouent-elles leur part ?

Bien sûr, elles jouent un rôle central. Une œuvre d’art, même si elle semble répondre aux attentes profondes, subconscientes des gens, est toujours en décalage avec les goûts et les critères esthétiques établis. Toutefois, tôt ou tard, l’assimilation viendra. Grâce au dialogue esthétique véhiculé par les revues littéraires, les émissions radiophoniques, la presse, etc. Mais cette assimilation viendra aussi parce que, en premier lieu, aucune nouveauté artistique n’est totalement étrangère aux beautés dont le grand public est familier. Les nouveautés artistiques ne sont pas des créations ex nihilo. Elles le sont encore moins lorsqu’il s’agit de nouveautés qui marquent l’histoire même d’un art. Comme cela se passe, par exemple, avec l’apparition du roman qui, sur le plan de l’esthétique, n’a pas son pareil compte tenu de l’ensemble des arts que nous a légués l’Antiquité. Mais même dans ce cas-là, en regardant de plus près, on voit qu’à sa naissance le roman ne fait que reprendre et métamorphoser en plaisir littéraire une « sensibilité » largement partagée, « forgée » par des facteurs esthétiques et des situations historiques et spirituelles anté-romanesques. Je pense aux plaisirs des vastes populations en France et alentours associés au Jeux de la Passion du Moyen Âge dont j’ai parlé dans Rabelais – Que le roman commence !

Vous revenez plusieurs fois sur les étapes de votre recherche, leur déploiement dans le temps, le fait que vous confrontiez régulièrement vos idées et hypothèses auprès d’amis, dans des colloques, des séminaires ou des rencontres littéraires. Comme si vous avanciez avec la crainte de ne pas être compris. Comment vaincre cette angoisse, inévitable, surtout lorsque l’on entend s’aventurer dans un domaine (celui de l’ontologie de l’art romanesque) encore relativement inexploré ?

Votre question complète d’une certaine manière ce que je viens de dire. Comme l’art est inconcevable et impraticable en l’absence d’un dialogue avec le public, en l’absence des gens qui attendent et savent apprécier l’œuvre d’art, pareillement la pensée qui essaie d’ouvrir un nouveau chemin, qui s’aventure dans des domaines « relativement inexplorés » doit s’enraciner dans la vie de la pensée, dans les échanges avec les autres, dans les apories communes et dans les perspectives déjà indiquées par d’autres écrivains et d’autres essayistes. Nous ne sommes jamais seuls, peu importe le terrain ; même quand nous pensons avoir dit quelque chose que personne n’avait dit auparavant. Évidemment, quand le sujet est très peu traité, nous craignons les malentendus et l’incompréhension. C’est tout à fait normal. Pour ma part, je saisis l’opportunité qu’offre toute contrariété de ce genre pour approfondir et clarifier ma réflexion. Quoi qu’il en soit, le plaisir qu’on tire quand on croit à ce qu’on fait l’emporte toujours sur l’« angoisse » devant l’éventualité d’être mal compris.

Une part importante de Rabelais – Que le roman commence ! était consacrée à ferrailler avec les spécialistes de l’auteur de Gargantua. Cette dimension est relativement absente de L’Être et le roman, où vous semblez plutôt cheminer en compagnie d’« amis » qui seraient Gombrowicz, Simon Leys, René Girard, d’autres encore. Cette évolution dans votre approche était-elle consciente ? Qu’est-ce qui l’explique, selon vous ?

Les amis n’ont pas manqué dans le précédent : Kundera, Bakhtine, Pavel, Homère et d’autres encore. S’il y a un changement de ton dans ma façon de critiquer ce qui me paraît critiquable – moins polémique maintenant qu’avant –, il n’est pas voulu expressément. Je ne parlerais pas d’une évolution dans ce chapitre ; je dirais qu’il s’agit plutôt des nécessités stylistiques et compositionnelles imposées par la logique interne de chaque ouvrage. Et j’ajouterai peut-être que dans L’Être et le roman, j’ai diminué la dose de mes propos parodiques pour des questions d’équilibre : les propos caustiques de Gombrowicz, que je cite ici où là, m’ont paru suffisants pour signaler mon désaccord total avec un monde qui, confiant à sa science, marginalise l’apport de l’art dans la compréhension de sa situation, de ce qui couve de dangereux dans ses entrailles et qui menace son existence même.

Vous rappelez que René Girard (dans Mensonge romantique et vérité romanesque) proposait un modèle ternaire pour explorer l’art du roman (le sujet, son modèle, l’objet du désir). Rabelais, de son côté, parlait de la pratique médicale comme d’une farce à trois personnages (le malade, le médecin et la maladie). Vous-même proposez votre propre modèle ternaire. Pouvez-vous nous l’expliquer ?

Je ne propose pas d’autre modèle ternaire que celui de Rabelais. J’essaie de montrer que le modèle rabelaisien diffère radicalement de celui qu’a avancé René Girard pour expliciter la spécificité du roman par rapport à la littérature romantique. Le modèle girardien repose sur le désir, sur le fonctionnement du désir. Selon Girard, son modèle fondé sur la lecture d’un certain nombre de romans, en commençant par Don Quichotte, est valable pour tout roman. Tout en étant d’accord avec René Girard sur le fait que l’esthétique romanesque se distingue des conceptions dualistes qui séparent, et souvent opposent, « sujet » et « objet », comme, entre autres, chez les romantiques, il me semble que son modèle ne recouvre pas l’histoire du roman, une histoire qui, à mon avis, commence avec l’œuvre de Rabelais. En étudiant l’œuvre de Rabelais conjointement avec les œuvres des romanciers de notre temps, j’ai abouti à la conclusion qu’un modèle ternaire reposant sur le plaisir serait plus pertinent pour parler du propre de l’art du roman. Bien évidemment, nos « triades » ne sont pas les mêmes. La triade girardienne se compose, comme vous venez de le signaler, du sujet, de son modèle (le médiateur) et de l’objet du désir. La mienne, du romancier, du personnage et du lecteur. Encore autre chose : le désir dont il est question chez Girard relève de la psychanalyse. Le plaisir rabelaisien (romanesque), tel que je le conçois, se réfère directement à l’homme, à l’homme pour ainsi dire à l’état brut, à l’homme dépouillé de la carapace des concepts destinés à l’expliquer. Il s’agit d’un plaisir tout particulier. C’est, à la lecture d’un roman, le plaisir de se sentir « augmenté » par une connaissance inattendue, insoupçonnée, insaisissable par tous nos autres moyens de savoir. C’est le plaisir dont les innombrables variantes irriguent les quatre livres de Rabelais. Et c’est le plaisir qui deviendra par la suite le but recherché de tous les grands romanciers. Notons que chez Rabelais ce plaisir avait imprégné à un tel point son imagination qu’il se manifeste même dans ses écrits non romanesques, comme celui dont est extrait cette sentence sur la pratique médicale que vous venez de mentionner. Considérer la maladie comme un personnage au même titre que le médecin et le malade, les trois jouant dans la même farce, est quelque chose que réfuterait sans conteste tant la science que l’expérience commune. Mais c’est un plaisir inouï me semble-t-il de concevoir sous cet angle l’humaine condition.

Vous distinguez la civilisation gréco-latine et son régime esthétique (mimétique) de notre civilisation, qui est à la fois celle de la chrétienté et celle du roman. Vous opposez l’idéal de la première, « poético-éthique » (le beau associé au bien), à l’idéal poético-hédoniste de la seconde (le beau associé au plaisir). Pouvez-vous nous en dire plus ?

J’utilise le terme de « régime esthétique » pour caractériser la manière particulière d’une civilisation de sentir le monde. Mais ce régime une fois établi, d’autres civilisations peuvent y adhérer. Les régimes esthétiques ne naissent pas d’un jour à l’autre et ne disparaissent pas, même si un nouveau régime esthétique s’installe durablement dans l’imaginaire collectif. Le régime esthétique de la mimesis est le régime que nous a légué la civilisation gréco-latine. Il a été adopté et superbement fructifié jusqu’à l’aube des Temps modernes par la civilisation chrétienne. C’était seulement le grand référent qui a changé : à la place de la physis (la nature) des païens, les chrétiens ont mis le Dieu créateur. Mais la manière de sentir le monde est resté la même : il y avait toujours un modèle à imiter. Le régime mimétique, qui a régné seul pendant vingt-trois, vingt-quatre siècles, se voit écarté par le régime romanesque qui, à mon avis, commence à prendre à partir du XVIe siècle grâce à l’œuvre de Rabelais. Une grande partie de mon travail consiste à identifier les principaux facteurs qui ont favorisé la rupture avec le régime esthétique jusqu’alors dominant. Mais restons sur le constat. En régime mimétique, l’artiste aspire à imiter – ne confondons pas avec recopier – un modèle, communément accepté comme tel dans un temps antérieur à la conception et à la réalisation de son ouvrage. En régime romanesque, l’artiste essaie par le biais d’êtres fictifs (les personnages) d’explorer une région non modélisable : l’existence humaine.

Je ne dirais pas que sur le plan de l’éthique les deux régimes esthétiques s’opposent. Ce sont leurs chemins qui diffèrent. Le régime mimétique se déploie en termes poético-éthiques parce que ces termes régissent le modèle, le grand référent. Dans les meilleurs moments artistiques du monde mimétique, poésie et éthique font un, le beau et le bien se superposent ; pour notre plus grande satisfaction psychique. Dans l’univers romanesque, là où le libre arbitre excède les cadres éthiques préétablis, là où les personnages n’en font qu’à leur tête, ne nous attendons pas à éprouver des satisfactions similaires, ne cherchons pas dans le nouveau beau le déjà bien. Ce qui, bien entendu, ne signifie pas que le roman est immoral. Si je parle de sa facture « poético-hédoniste », ce n’est pas pour le placer au-delà du bien et du mal. C’est pour le placer à sa place juste : à côté. À côté de toutes les voies axiologiques déjà tracées et de toutes les voix moralisatrices déjà assimilées. J’utilise le terme « poético-hédoniste » en étant conscient du malentendu qu’il peut provoquer. Mais dans mon esprit cela n’a rien à faire avec les plaisirs égoïstes. Le mot du grec ancien, hédoné, est plus large sémantiquement que le mot plaisir. On pourrait le traduire par « plaisir très fort ». Tel me paraît être celui que nous procure la connaissance romanesque, un plaisir, je le répète, qu’aucune autre connaissance ne peut nous procurer. C’est la joie incommensurable de voyager librement dans l’infini mystère de l’existence.

Selon vous, la tragédie était un art proposant une « poétique de la vie », quand l’art du roman propose une « poétique de l’existence ». Qu’entendez-vous par là ?

La tragédie, certes, mais pas seulement. Tous les arts qui ont leurs fondements dans le régime mimétique s’inspirent de la vie. Le roman s’inspire de l’existence. Dans la vie courante, nous pouvons utiliser les deux mots, « vie » et « existence », indifféremment. Le sens dépend du contexte. Mais quand il s’agit de réflexion esthétique, il faut tenir compte de la sémantique propre à chaque mot. La vie renvoie toujours au flux du vivant, à un continuum sans cesse régénéré. Exister, initialement, tant pour le grec ancien que pour le latin, signifiait sortir de, se manifester et, de nos jours, « existence », pour le discours philosophique, signifie « la vie en tant que réalité vécue » (Dictionnaire historique de la langue française). Eu égard à l’esthétique romanesque, il s’agit d’autre chose encore. L’existence, c’est la vie augmentée. C’est la vie comme hypothèse de travail. C’est la vie mise en lumière grâce aux personnages romanesques. Une existence romanesque, c’est une vie qui aurait pu être réalisée. Le seul garant de la plausibilité de cette éventualité est la force suggestive (l’art) du roman concerné. Pourquoi un romancier se met-il un jour à travailler sur telle ou telle hypothèse existentielle ? Qui peut le savoir ? Seul le temps à venir pourrait peut-être le dire en prenant appui sur nos lectures et nos expériences.

Vous décelez chez Rabelais une forme d’« antiprogressisme », de regard « antimoderne » (pardon pour ces anachronismes). Pourriez-vous nous l’expliquer ? D’après vous, ce regard vaut-il pour l’art romanesque dans son ensemble ?

En général « art » et « progrès » ne riment pas ensemble. Pourquoi le fait de peiner pour donner forme à une matière chaotique (langagière, sonore, etc.) pourrait-elle avoir le moindre rapport avec l’idée de progrès ? Mais, à l’endroit de la forme romanesque, la question du progrès se pose d’une manière tout à fait particulière. L’art romanesque est ontologiquement, viscéralement « anti-progressiste ». C’est d’ailleurs cela son modernisme. C’est la nouveauté que cet art porte au monde dès sa naissance à l’aube des Temps modernes. Parce que, justement, la raison d’être de cet art est de s’inscrire comme le contrepoint à l’idéologie du progrès qui s’empare de la civilisation occidentale au tournant du XVIe siècle. Croire, oui croire – parce qu’il s’agit d’une croyance mille fois démentie – à l’amélioration future du monde plonge forcément le monde présent, le monde qui vit ici et maintenant, dans une profonde mélancolie. Pourquoi, se demanderait-on très logiquement, être condamné à vivre dans un monde inférieur par rapport à celui qui va arriver ultérieurement et qui plus est travailler en faveur de son avènement ? Le roman n’est pas tourné vers le passé. Sa seule tâche est de sauver le temps présent, de ne pas laisser le présent se réduire à une simple étape conduisant à un avenir supposé radieux. Comment ? En scrutant le monde tel qu’il est et en essayant d’imaginer d’autres possibilités existentielles face à l’unique possibilité existentielle avancée par le démon du progrès. L’art du roman ne s’oppose pas bêtement au progrès. Il augmente le monde. Et le plus souvent, pour ne pas dire toujours, ce qu’il ajoute comme hypothèse s’avère plus réalisable que les desseins des progressistes patentés.

Autant l’érudition vous semble utile mais pas indispensable pour lire Rabelais, autant vous mettez en garde les lecteurs contre ce que vous appelez la « cécité esthétique ». Qu’est-ce qui peut, selon vous, nous en prémunir ?

La lecture. Pas l’accumulation des lectures. Pas l’érudition pour l’érudition. La lecture à laquelle je pense est la lecture qui nous met en dialogue avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde dans lequel nous vivons. On l’acquiert après un long apprentissage auprès du beau, auprès des œuvres qui nous éblouissent et nous rendent capables de distinguer l’essentiel du superflu ou de l’éphémère. Malheureusement, au lieu de créer des ateliers de lecture, on multiplie vertigineusement ceux d’écriture.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.