Oscar Wilde a dit un jour, moqueur: « l’Amérique est le seul pays passé de l’état sauvage à la barbarie sans connaître la civilisation. » Les mots sont justes, mais ils ne sont pas dans l’ordre. Il y avait plusieurs civilisations en Amérique du Nord avant l’arrivée du Mayflower et de John Smith, et c’est la barbarie libérale – déjà en développement à l’époque – qui les a tuées.

Pas toujours tuées, bien sûr, puisqu’on croise parfois un Amérindien fourvoyé à Washington et qu’il existe de nombreuses réserves devenues bastions de la résistance culturelle et que les arts et littératures tribaux connaissent aujourd’hui un nouvel essor. Pas tuées, donc, mais cachées. La lumineuse Raison enferme, du mieux qu’elle peut, cette résistance.

C’est donc que cette existence pose un problème. Mais lequel? Celui d’exister, justement. Quand on regarde l’histoire des Etats-Unis, on s’aperçoit vite que ses origines amérindiennes ont beaucoup compté dans le développement d’un nationalisme américain. Penser exactement l’inverse, c’est être confronté à un juteux paradoxe.

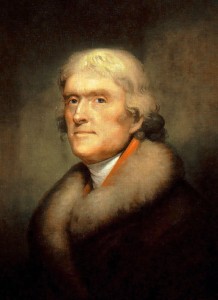

Les Américains font assurément un gros complexe par rapport à leur histoire, mais ce n’est pas la durée qui pose problème, c’est la légitimité de l’origine. En 1776, pour donner sens à leur révolte contre l’empire britannique, Jefferson et sa bande défendent la liberté des peuples contre la monarchie – déjà au nom de la Raison. Cela doit promouvoir la solidarité de l’entreprise nationale… Pas d’autre choix que l’abstraction quand on gouverne des Anglais, des Allemands, des Ecossais, des Français venus par nécessité plutôt que par choix.

Mais comment la Raison peut-elle envisager, dans ce processus de légitimation, la présence de milliers de tribus qui, comme on dirait aujourd’hui, ne souhaitent pas s’intégrer? Et qui, contrairement aux roms, vivaient là cinq milles ans avant les premières esquisses du plan de Washington? L’on ne saurait les exterminer, sinon la crédibilité du projet national disparaît aussitôt. Donc, on va les cacher.

D’abord ce sont les haies érigées par les planteurs qui enferment les tribus indiennes à l’extérieur, puis, quand celles-ci ne suffisent plus, c’est le Mississippi lui-même. Si Jefferson achète la Louisiane à Napoléon en 1803, c’est avant tout pour libérer un immense espace à l’ouest du grand fleuve et sommer les populations tribales réticentes d’y émigrer – sans quelque notion précise de la qualité de la terre. Mais comme la « civilisation » avance aussi vers l’ouest, on finit par heurter le Pacifique et ne plus trouver de place. D’où l’avènement de la réserve.

Il ne faut surtout pas exterminer les Indiens – sinon c’est la fin du mythe républicain progressiste initié par Jefferson. Par contre, si on les isole et qu’on force leur silence, alors le mythe peut perdurer. Après tout, on ne les voit pas. Ceux qui se rendent visibles en sortant de la réserve finissent souvent alcooliques et clochards, avec un complément d’obésité – signe qu’ils ont encore beaucoup de travail à accomplir pour une acculturation réussie. Mais pour même envisager un phénomène d’acculturation, à quelle histoire peuvent-ils se rattacher alors que c’est eux-mêmes qui en constituent le fondement implicite? L’histoire de l’Amérique « civilisée »? Ils en voient au moins les résultats et cela les dégoûte. Depuis toujours, les sociétés tribales s’accommodent très mal de l’hyper-matérialisme.

C’est ce matérialisme sans compromis qui a contribué à décimer, à partir du dix-huitième siècle, des populations autochtones pastorales totalement livrées à elles-mêmes dans les territoires arides où les pionniers les ont confinés (notamment l’Oklahoma). L’état fédéral américain considère qu’il n’a pas à formuler d’excuses – dans une suite d’évènements historiques contingents et sans doctrine systématique d’extermination, il a gagné les « bonnes » batailles et les « bonnes » guerres – c’est en gros la position qui prédomine depuis toujours à Washington. Si la question du génocide est en fait beaucoup plus complexe, elle demeure caricaturée dans le débat public par les obsessionnels de la réparation aussi bien que par leurs adversaires. De façon perverse, l’obsession du passé finit par faire oublier la situation actuelle, désespérante, coincée, neutralisée, de ces peuples.

Parce qu’en tant qu’entité géographique systématiquement implantée, la réserve reste tout à fait insidieuse: au fil des décennies, sinon des siècles, elle est devenue le symbole de l’incapacité amérindienne à occuper, exploiter et améliorer l’étendue du sol américain de l’Atlantique au Pacifique. De sorte que la légitimité de l’origine revient finalement aux blancs – ce sont eux qui maîtrisent la terre aussi bien que l’histoire écrite. Aussi, quand ils font la guerre, ils prétendent la faire pour une terre dont ils accusent les Amérindiens d’en gâcher le potentiel. Le terme profit n’est étranger qu’aux perdants.

L’exceptionnalisme américain trouve donc sa source dans cette absence de contre-perspective sur sa propre histoire, avant même d’envisager la domination économique et militaire que les Etats-Unis ont démontré sur le plan international au cours du vingtième siècle. Il y a une effrayante naïveté dans l’inconscient collectif américain que certes les médias confortent et aggravent par infantilisation forcée mais qui, au départ, est rendue possible par l’accaparement d’un roman national du Progrès jamais vaincu, toujours conquérant, s’étendant sur terre, sur mer et dans l’espace – mais d’abord sur terre.

Ce qui est ironique, c’est qu’on pense toujours que les USA finiront par prendre le recul nécessaire sur leur « destinée manifeste » en perdant des guerres internationales, en s’humiliant en Iraq, en Afghanistan… alors que c’est à l’intérieur que gît leur plus dangereux adversaire. C’est un adversaire qui ne peut pas être éliminé, et c’est bien pour ça qu’on en parle le moins possible. Regardez-donc le malaise d’un représentant ou d’un sénateur à la chambre lorsqu’il doit aborder le sujet des populations amérindiennes… vite, de l’air, parlons plutôt de la Syrie.

Ce qui est encore plus ironique enfin, c’est que cette nouvelle perspective historique ne pourra sans doute pas prendre vie sans l’avènement d’un nationalisme pan-amérindien, déjà en germe et qui lui seul pourra nourrir l’élan politique et idéologique nécessaire à une vraie contre-révolution culturelle, quatre cent ans après Pocahontas. Bref, certains mythes seront détruits pour que d’autres se développent: l’Histoire c’est ça, et si les penseurs américains ont tenté de théoriser sa « fin » c’est bien parce qu’ils savent qu’ils sont en fait les prochains sur la liste.