Première partie d’une étude critique sur le concept ingénieux, mais quelque peu spécieux, de « logique libérale » proposé par le très orwellien Jean-Claude Michéa. Il s’agira ici de retracer, en reprenant la théorie de l’auteur, les racines idéologiques et historiques du libéralisme ainsi que la nature de son processus.

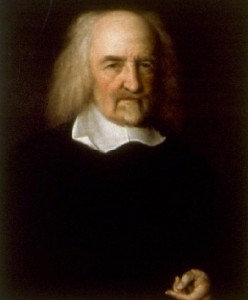

« Chaque individu a le droit de croire ce qu’il veut et d’affirmer ce qu’il lui plaît. Au nom de quoi, en effet, pourrait-on contester ce qu’il avance ? Au nom d’une vérité supérieure reconnue ? Il n’y en a point ; reste donc l’autorité individuelle de celui qui conteste, laquelle est égale à la sienne et ne peut la juger. Ce temps-ci est donc le règne de l’individualisme, et de l’individualisme le plus exagéré et le plus complet ». Ainsi s’exprime Théodore Simon Jouffroy en 1834, utilisant une conception naissante mais déjà centrale (celle de l’« individualisme » dont la paternité revient à Joseph De Maistre quelques années plus tôt) pour décrire la forme ou la manifestation sociale de ce qu’il nomme habilement le « scepticisme de droit », à savoir, précisément, un scepticisme libéral fondé sur l’axiome suivant : « nous ne pouvons rien connaître avec certitude ». Ajoutons ici les mots de Benjamin Constant pour qui le libéralisme se donne comme « le scepticisme devenu institution ». Voici, peu ou prou, la marque à la fois singulière et primitive de la civilisation libérale qu’analyse Jean-Claude Michéa dans L’empire du moindre mal : Essai sur la civilisation libérale. Les guerres de religion en toile de fond (élément décisif), ce nouveau scepticisme s’élance vigoureusement, au XVIIe siècle, sous l’effet d’une « table rase » des idées politiques – avec pour arsenal conceptuel l’état de nature et la théorie du contrat ou pacte social – impulsée par l’incontournable Thomas Hobbes. Nous assistons alors à l’émergence de l’individu comme mètre-étalon de l’activité normative qu’elle soit morale, politique ou juridique. La conservation de soi (Hobbes) ou la jouissance/tranquillité privée (Constant) sont les deux réels motifs de ce nouvel homme, si bien que « la nouvelle habitude philosophique, qui se répand, à partir de Hobbes, de faire précéder la réflexion politique d’une description, supposée objective (ou « matérialiste »), de la nature humaine peut s’expliquer dans une large mesure, à la lumière de ce programme » ; « sa fonction première semble bien être, en effet, de se donner par avance – en les inscrivant dans la position du problème politique lui-même – les conditions anthropologiques de la pacification recherchée ».

L’idéal fondateur d’une société libérale glisse sur la recherche et la coexistence pacifique de l’intérêt privé, et le seul point capable de fédérer les esprits réside précisément dans le scepticisme : chacun pense ce qu’il veut mais chacun reconnaît que ce qu’il pense n’engage, d’une certaine manière, que lui. L’éclatement et la mise en concurrence des idées et des croyances roulent sur l’agent actif du relativisme culturel : il faut alors établir « que nos convictions concernant le Vrai, le Beau ou le Bien ne sont pas universellement communicables et qu’elles constituent peut-être une simple affaire d’habitude ou de goût ». « Dans une société libérale, écrit Michéa, chacun est donc libre d’adopter le style de vie qu’il juge le plus approprié à sa conception du devoir (s’il en a une) ou du bonheur ; sous la seule et unique réserve, naturellement, que ses choix soient compatibles avec la liberté correspondante des autres ». La justice ne vise plus que l’ajustement, autrement dit l’équilibre des « libertés rivales en leur imposant le minimum d’exigences » et donc « une théorie libérale de la justice ne doit engager, par principe, aucune réflexion philosophique particulière sur ce que pourrait être la meilleure manière de vivre ». Le marché devient l’institution centrale seule capable de coordonner les intérêts privés mais, par ailleurs, incapable de produire autre chose que l’excellence économique (point qui pourrait évidemment se discuter) . En effet, la quête du Bien (autre que le bien économique qui ne demande rien d’autre qu’un simple respect de la propriété privée et des contrats ; respect insuffisant pour parvenir à un certain degré d’exigence morale) étant perçue – dans un monde en proie au scepticisme et donc aux dissensions idéologiques insolubles – comme une source primaire de conflits, les fondations de la civilisation libérale reposent uniquement sur l’éviction du Mal ou du pire (de la guerre). Cet empire du moindre mal ne pourrait plus assurer le minimum de Bien requis, non pas pour cultiver l’excellence morale ou l’héroïsme des vertus mais, plus modestement, afin de préserver ce que Orwell appelait la « common decency », c’est-à-dire, brièvement, l’expression d’une socialité commune en rupture avec l’égoïsme de la sphère marchande. Il s’agit de distinguer nettement une société simplement juste ou ajustée (dite libérale) d’une société décente. Voilà donc la position critique et orwellienne de Jean-Claude Michéa au sujet du libéralisme ou, plus exactement, de la « logique libérale ».

Mais parler d’une telle logique « implique également que, par-delà la multiplicité des auteurs et les nombreuses différences qui les opposent sur tel ou tel point, il est possible de traiter le libéralisme comme un courant dont les principes non seulement peuvent, mais, en fin de compte, doivent être philosophiquement unifiés » ; et « si tel es bien le cas, cela rend beaucoup plus difficile l’opération habituelle de ceux qui (…) s’emploient à opposer radicalement le libéralisme politique et culturel (défini comme l’avancé illimitée des droits et la libéralisation permanente des mœurs) et le libéralisme économique ». Le « si tel est bien le cas (…) » doit se discuter : ce n’est peut être pas tout à fait le cas ; peut-être y a-t-il bien une dichotomie au sein du libéralisme et peut-être aussi que cette dichotomie répond à une segmentation différente de celle communément admise (celle reprise par Michéa lui-même – bien qu’il voit une continuité logique entre ces deux types de libéralisme – à savoir, d’un côté, le libéralisme économique et, de l’autre, le libéralisme politique). Si l’existence d’une prétendue logique libérale unifiée allant dans le sens du relativisme culturel – de la déconstruction permanente de tout ce qui ne relève pas du libre choix du sujet individualisé – s’avère, au moins, partiellement erronée, alors il y aurait des raisons de penser que le libéralisme n’est pas nécessairement incompatible avec l’exigence salvatrice d’une « common decency ».

Libéralisme et conservatisme

À première vue, Michéa a raison de souligner l’accointance entre libéralisme culturel et libéralisme économique (liberté d’entreprendre, liberté de contracter, protection de la propriété privée). Les effets du libéralisme économique sont, selon l’auteur, les licenciements, les délocalisations, mais aussi la réforme des retraites, le démantèlement du service public… Il se trouve que le libéralisme culturel – entendons une « libéralisation des mœurs » manifestée, entre autre, par la « lutte contre toutes les discriminations et contre toutes les exclusions » – valide « toutes les conditions culturelles du système qui engendre ces effets » (les effets du libéralisme économique). S’il existe bien une logique libérale unifiée alors, derrière la fronde des sensibilités de gauche à l’égard du capital et des doctrines économiques du marché libre, se cache, en réalité, la source première de l’individualisme défini par Jouffroy et, dans cette optique, du libéralisme. Or, si l’on procède à une autre distinction, non plus entre un libéralisme économique (celui de l’homo œconomicus) et un libéralisme du progrès social ou de gauche (disons, soixante-huitard dans l’âme) – qui, effectivement, se valent plus ou moins en tant qu’ils glorifient tous deux un individualisme mortifère – , mais entre un libéralisme conservateur et un libéralisme progressiste, alors la rhétorique de la logique libérale s’effondre. Et pourtant le philosophe orwellien reprend à son compte une autre ligne de fracture assise sur l’opposition entre une école progressiste (un « combat progressiste »), chargée d’éliminer les figures de la tradition, et un front conservateur (le front orwellienne de la décence commune déjà évoqué) au nom duquel « les différentes inventions du genre humain (et, en premier lieu, les conquêtes de la science et de la technologie) peuvent recevoir un sens humain et éventuellement contribuer, dans les limites appropriées, à l’amélioration réelle de l’existence collective » (« amélioration réelle », c’est-à-dire pas seulement une amélioration du confort matériel). Aussi éclairante que soit cette grille de lecture, Michéa commet l’erreur de situer le libéralisme exclusivement au sein du clan progressiste, sans nuance. Il aurait donc eu raison de souligner l’accointance entre libéralisme culturel et économique si c’eût été pour ventiler le libéralisme ainsi unifié au sein de ces deux catégories que sont le progressisme et le conservatisme.

On peine pourtant à voir en quoi l’anthropologie sceptique, atomiste et teintée d’absolutisme de Hobbes ou le jansénisme pascalien, véritable machine à ployer l’homme sous le poids du péché originel en lui déniant toute prétention au bien de sa seule initiative (d’après Michéa, l’acte de naissance du libéralisme et de la modernité fut amorcé par ces deux auteurs), porterait en germe le déploiement inéluctable d’une logique libérale (qui n’est rien d’autre que l’unité indissoluble entre libéralisme économique et libéralisme culturel) dont la sève nourricière dynamiterait les tentatives d’instaurer une socialité étrangère à la seule jouissance privée. On peine d’autant plus à comprendre pourquoi cette logique libérale ne serait pas en partie le fruit du processus démocratique à l’œuvre (l’égalisation des conditions tocquevillienne) et donc de la conjonction entre libéralisme et passion démocratique (critique formulée en substance par Alain Finkielkraut). Il faudrait, en somme, montrer que les réponses apportées par le libéralisme, quant au problème de la connaissance ou de la prétention à l’objectivité du bien, ne sont pas unanimes et que certaines postures reflètent un esprit davantage conservateur que progressiste par la mise en avant d’un individualisme sans sujet. À l’inverse Michéa a réduit le scepticisme libéral à ses conditions d’existence (les guerres civiles – qu’elles soient de nature religieuse chez Hobbes ou, disons, de facture jacobine à l’époque de Constant) sans rechercher a posteriori (au niveau des différentes réponses proposées par les libéraux) une nuance autre que quantitative. En effet, la seule nuance que s’autorise Michéa repose uniquement sur le degré de développement – plus ou moins élevé – de logique libérale à l’œuvre ; logique de toute façon déjà définie dès l’origine du mouvement car complètement solidaire de sa condition d’émergence. Dès l’origine le « tout libéral » est déjà contenu en puissance et se libère dans son mouvement, déroulant ainsi son processus jusqu’à atteindre une nouvelle forme supérieure quantitativement à la première, tout en y incorporant de façon dialectique sa forme antérieure. Nous découvrons ici, sans doute, la raison d’un tel parti pris : le péché hégélien (concession faite par Michéa lui-même lors d’un échange avec Philippe Raynaud). Pourtant, si la logique libérale dénote en réalité une fusion entre libéralisme et esprit démocratique, il ne devrait pas y avoir d’opposition foncière entre libéralisme bien compris et décence commune. Reste à voir le visage de ce libéralisme bien compris.