L’Émir Abdelkader fut un insigne saint et maître spirituel, proclamé ami des Français. Sa Lettre aux Français, longtemps ignorée, est un rappel des principes qui guident les civilisations traditionnelles et revêt à ce titre une importance particulière dans une France qui a basculé dans la modernité.

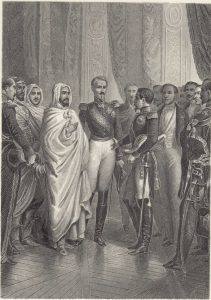

La lettre que l’Émir adresse aux Français en 1855, suite à son départ d’Amboise vers Damas, présente un intérêt considérable, et ce à plusieurs titres. Tout d’abord, elle provient de l’un des plus illustres saints musulmans, qui s’adresse directement aux Français. Ainsi qu’il l’écrit lui-même : « Si venait me trouver celui qui veut connaître la voie de la Vérité, pourvu qu’il comprenne ma langue d’une façon parfaite, je le conduirais sans peine jusqu’à la voie de la Vérité, non en le poussant à adopter mes idées, mais en faisant simplement apparaître la vérité à ses yeux, de telle sorte qu’il ne puisse pas ne pas la reconnaître. » En outre, elle est écrite par un musulman qui ne connaît pas seulement les Français en tant qu’adversaires, mais aussi et surtout comme amis. En effet, l’Émir a passé plus de quatre années en captivité en France après sa reddition, multipliant les contacts soit directs, soit épistolaires avec les Français, du plus humble villageois au plus glorieux général. Ajoutons à cela les visites guidées parisiennes, dont une à l’Opéra, et les quelques réceptions officielles et l’on pourra gager que l’Émir s’est fait une idée assez exacte des Français. Enfin, l’Émir a connu la France des années 1850, celle du début de l’industrialisation, encore profondément catholique et rurale mais déjà bien engagée dans le monde moderne. C’est donc à une France à la croisée des chemins qu’il s’adresse.

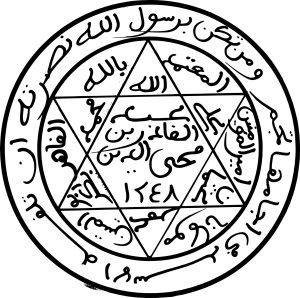

L’épître, rédigée depuis la Turquie au début du mois de Ramadan 1855, est intitulée « Rappel à l’Intelligent et Avis au négligent ». Elle est d’abord destinée au président de la Société Asiatique, mais s’adresse en fait aux intellectuels français dans leur ensemble. Bien que l’Émir indique avoir rédigé cette lettre à « l’impromptu », on peut se douter, à en juger par le titre, qu’elle est plus réfléchie qu’il ne veut le faire croire. La lettre se compose de trois chapitres : le premier porte sur la science, le second sur le Droit divin et le troisième sur l’écriture. Elle se conclut sur une rapide étude des civilisations les plus doctes.

L’Émir ouvre sa lettre par une courte préface qui « exhorte à l’examen direct des choses et blâme l’adoption irréfléchie d’opinions toutes faites » car c’est « par référence à la vérité que l’homme intelligent connaît les autres hommes et non par référence aux autres hommes qu’il connaît la vérité ». Cette seconde attitude constitue en effet le « point suprême de l’ignorance et de l’injustice que l’on se fait à soi-même ». Cette exhortation, dès la préface, à chercher partout la vérité, même chez ceux que l’on méprise, n’a rien d’anodin. On ne peut douter que l’Émir a pu évaluer directement toute l’étendue de la condescendance qui a accompagné les progrès techniques de l’Occident. Or la vraie science n’est ni supériorité technique, ni vaniteuse prétention mais bien « distinction entre la franchise et le mensonge dans les paroles, entre la vérité et l’erreur dans les convictions, entre la beauté et la laideur dans les actes ». On mesure ici toute la distance qui sépare les savants modernes des savants orientaux. La vraie science doit être opérative, car « les savants sont des guides » ; soit ils guident en ayant connu la vérité et font le bonheur de ceux qui les suivent, soit ils guident en suivant les opinions, et sont alors des aveugles qui guident des aveugles. Cette préface, sous des paraboles universalistes, donne donc tacitement à la fois l’objet et l’objectif réel du texte : un rappel à l’Occident des principes qui fondent toute civilisation et un avertissement à ceux qui les négligent.

Un Rappel à l’Occident de sa tradition

Ce qui frappe d’abord le lecteur au fil des pages, c’est la forte imprégnation hellénistique de la pensée de l’Émir. Dès les premières pages, l’Émir raisonne en pur platonicien, usant des universaux et autres concepts grecs ; ainsi lorsqu’il expose la supériorité du cheval qui « participe de l’âne par sa force » mais qui s’en distingue par d’autres qualités — dont sa beauté et sa vitesse, sans quoi il ne serait qu’un âne ; parabole qui s’applique évidemment à l’homme ignorant. Cette impression ne sera jamais démentie ; là il cite Galien, Aristote, Ptolémée ou Thalès ; ici il expose les quatre vertus cardinales platoniciennes ; ailleurs, il évoque sans la nommer la théorie platonicienne de la réminiscence. Il n’est pas jusqu’à sa pensée politique qui ne soit nourrie d’hellénisme. Si sa pensée est tant tributaire de la philosophie grecque — qui serait propre à l’Occident, selon certains — c’est que celle-ci n’a jamais été ce pur exercice de style strictement spéculatif chez les Orientaux. La philosophie grecque revêt, pour l’Émir, fidèle en cela aux traditions scolastique et islamique, un caractère sacré du fait qu’elle exprime une sapience d’inspiration divine. Les philosophes grecs ne diffèrent donc pas essentiellement des figures prophétiques ce qui permet à l’Émir d’écrire que « le peuple a tué Socrate quand celui-ci s’était insurgé contre l’adoration des idoles », de faire d’Aristote un traducteur d’Hermès Trismégiste, qu’il identifie au prophète Idrîs, ou encore de faire remonter la science de Socrate à Luqmân (par Thalès et Pythagore), personnage coranique qu’il qualifie de « philosophe bien connu » (et qui doit donc manifestement être identifié à Ésope ici). Partant, il peut qualifier les philosophes grecs « d’esprit divins » et affirmer qu’ils ont « le rang le plus élevé parmi les hommes » car « c’est chez eux que toutes nos connaissances intellectuelles ont leur origine ». Un thomiste ne renierait pas les honneurs faits au « divin docteur » et là encore, on constate que le rappel, s’il vient d’un Oriental, est moins celui d’une autre terre que d’une autre époque.

La connaissance précède l’action

Le principe rappelé tout au long du premier chapitre est celui de la primauté de la connaissance. L’Émir s’emploie à démontrer que c’est seulement par la science que l’homme s’accomplit en tant qu’homme véritable, que c’est par elle qu’il se distingue de la bête et que c’est en elle qu’il trouve son plus grand plaisir. Ainsi donc, si l’homme participe de la nature minérale, végétale et animale, écrit l’Émir, il possède une qualité qu’aucun ne possède, à savoir la science, qui est sa dignité et qui le rend parfait. Ni le courage, ni la force, ni la masse, ne lui sont propres, mais seulement la science, à tel point qu’un homme de science en vaut mille. Inversement, rien n’est plus vil qu’un homme qui néglige ses facultés cognitives. L’homme, qui « peut connaître la vérité des choses par-delà les apparences et les voiles du doute », aime naturellement faire acquisition de la science. Ce plaisir se distingue des plaisirs corporels, périssables, comme le plaisir de commander et de vaincre, qu’il partage avec certains animaux tel le lion, ou les plaisirs sexuels « les plus nombreux et les plus vils ; ainsi y voit-on participer tout ce qui rampe et tout ce qui bouge, jusqu’aux vermisseaux et aux insectes ». Mais « l’homme savoure la science pour son propre plaisir, non pour les avantages matériels qu’elle procure ». Plaisir incorporel qui échappe à tous les déboires, qui met en jeu un vaste appétit, dont on ne se lasse point, il ne saurait être comparé aux vils plaisirs corporels, qui ne sont jamais que la « cessation d’une douleur » ; c’est pourquoi « l’esprit, s’il est en bonne santé, ne prend plaisir que dans la science » alors que « l’inexistence de ce penchant vers la science ne saurait provenir que d’un fait accidentel, comme par exemple l’état de corruption du caractère ou un déséquilibre de la personnalité ». Toute cette partie rétablit magistralement la supériorité de la connaissance sur l’action, et réinstalle la figure du Savant au sommet de la Création.

L’Émir poursuit en établissant une hiérarchie au sein même des sciences. Il affirme la prééminence de « la Connaissance de Dieu Très Haut et de la sagesse qui transparaît dans Ses actes » sur toute autre science, quels qu’en soient les critères. Cette science est en effet la plus utile, car elle garantit le salut éternel de l’âme, la plus noble car purement intellectuelle, et la meilleure selon son objet. Il en vient finalement à distinguer l’esprit de spéculation qui « perçoit les universaux » de l’esprit d’application pratique. Or :

«Les savants français et ceux qui les ont imités se sont occupés de mettre en œuvre cette dernière force […] Ils en ont tirés des arts étonnants et des avantages extraordinaires qui leur ont permis de surpasser les Anciens dans ce domaine […] Si avec cela ils avaient eu recours à l’esprit de spéculation qui permet de connaître Dieu et Ses qualités, de reconnaître Sa sagesse dans la création des cieux et de la terre, de savoir ce qui Lui appartient nécessairement en fait de contingences, ce qu’il Lui est possible de faire ou de ne pas faire selon Sa Vérité, ils auraient atteint un rang qu’on ne pourrait partager. Mais ils ont négligé l’emploi de cette force spéculative…»

Le regret, tout empreint de cette courtoisie arabe dont ne se départit jamais l’Émir, précède l’avertissement.

La nécessité de la Loi Divine

Le second chapitre, prolongeant le premier, aborde le cas particulier des sciences divines. Il s’ouvre sur l’affirmation que l’esprit « ne peut aborder certaines sciences ni trouver la vraie voie du savoir sans ajouter foi aux paroles des Prophètes, sans les suivre et leur obéir ». Certaines sciences sont en effet hors de la portée immédiate de l’homme, car « il existe une forme de Connaissance qui s’étend au-delà des sciences communément accessible à l’esprit ». L’Émir distingue ainsi les connaissances intellectuelles que l’esprit peut acquérir seul, sans recourir à l’imitation ni à la transmission, fondées sur la nécessité ou l’expérience, de la connaissance divine. Notons que cette dernière catégorie englobe l’exotérisme et l’ésotérisme ; il s’agit là en effet de ce que les prophètes transmettent de lois sociales mais aussi de secrets initiatiques. Si l’homme a besoin, pour acquérir ces sciences, de la médiation des prophètes, il est toutefois « naturellement préparé à les recevoir » et « à trouver bonnes [leurs paroles] chaque fois qu’on les lui fait connaître » car « aucune de leurs paroles ne heurte en effet les raisons de l’esprit ».

Cet exposé sur la nécessité de, et la compatibilité entre foi et raison est là encore en tout point conforme aux enseignements de l’Église et à la tradition islamique. Il est vrai, concède l’Émir, que « le tort que l’on a pu faire aux lois d’origine religieuse est hélas provoqué davantage par ceux qui veulent en assurer le triomphe par des moyens qui ne sont pas appropriés que par ceux qui les combattent ». On ne peut, ici, s’empêcher de songer au tort indélébile causé à l’Église par l’affaire Galilée. Ainsi « ceux qui appellent les gens à l’imitation pure et simple en excluant la participation de l’esprit sont des ignorants ; mais ceux qui se contentent de ce qu’apporte l’esprit seul sans recourir à la Connaissance de la Loi Divine se trouvent également dans l’erreur ». Cette dernière catégorie concerne évidemment les modernes qui oublient que « tous les hommes ont l’Esprit malade et il n’est pas pour eux de traitement hors les remèdes composés par les Prophètes ».

Condamnation du capitalisme

L’Émir illustre plus loin la rationalité du remède qu’est la loi divine par l’exégèse de l’interdiction de la thésaurisation de l’or et de l’argent. Il explique que l’or et l’argent sont de purs moyens qui ne doivent pas être possédés pour eux-même. La thésaurisation de ces métaux en fait une fin en soi, ce qui est une entrave à leur libre circulation et à leur nature. Cela constitue une injustice, privant certains d’un moyen légitime. Or « Dieu n’a créé aucun homme pour qu’il vive dans le dénuement. Il a fait en sorte que la subsistance des pauvres soit assurée par les riches. Et ceux-ci se montrent injustes envers les pauvres lorsqu’ils les empêchent de jouir du droit que Dieu leur a accordé ». Évidemment, le prêt à intérêt, qui fructifie une thésaurisation, participe de cette injustice qui transforme un moyen en une fin égoïste alors que « le lien de la vie en société, le fondement de toute religion, résident dans l’emploi de procédés qui favorisent l’affection et l’amitié, de sorte qu’en résultent aide mutuelle et secours réciproque ». Là encore, l’exemple choisi n’est pas anodin et la condamnation du capitalisme comme facteur de désunion résonne particulièrement à nos oreilles.

Ce rapide florilège d’un texte si riche aura suffi à percevoir la compatibilité fondamentale qui existe entre toutes les civilisations traditionnelles dans leurs principes et à montrer que le vrai humanisme est à rechercher dans l’aspiration commune au Principe divin que ne cesse de proclamer l’Émir : « Si les musulmans et les chrétiens avaient voulu me prêter attention, j’aurais fait cesser leurs querelles et ils seraient devenu, intérieurement et extérieurement, des frères. »