L’obéissance est une vertu bien étrangère au monde moderne, pétri d’orgueil et d’individualisme. Présente de façon embryonnaire chez les Grecs, à la manière d’une « intuition pré-chrétienne » selon le mot de Simone Weil, la vertu d’obéissance sera le grand message de la Révélation chrétienne, avant qu’elle n’inonde l’ordre social médiéval.

L’obéissance est au cœur du christianisme. Si cette vertu imprègne toute la vie du Christ et de sa mère, elle est déjà éminemment présente dans l’Ancien Testament. Ce dernier raconte l’histoire de la désobéissance de l’homme à Dieu et, en conséquence, la volonté de Dieu de retrouver une alliance avec sa créature. L’obéissance est ainsi entendue comme la confiance que l’on place en Dieu : celui qui obéit est celui qui place sa confiance, et accepte de se subordonner à Dieu — le lien étroit entre la confiance et la foi, qui n’est pas qu’étymologique, n’est plus à montrer. À l’inverse, la désobéissance est un signe d’orgueil : la volonté de se placer à l’égal de Dieu, de vouloir dépasser sa condition d’homme. Toute l’histoire du peuple hébreu est précisément celle de l’obéissance à Dieu. Le peuple est élu par Dieu dans le but de restaurer l’Alliance rompue par la désobéissance de nos premiers parents. L’épisode le plus probant est celui de l’exode des Hébreux dans le désert, menés par Moïse, après avoir quitté l’Égypte. Dans le style symbolique propre au récit de l’Ancien Testament, on suit la longue errance spirituelle du peuple juif avant qu’il ne s’abandonne à Dieu, en lui obéissant et en lui faisant confiance. Pendant quarante ans, les Hébreux vont s’adonner au culte des idoles, rejeter Moïse et la promesse divine faite à leurs ancêtres. Ils retrouveront le chemin de Canaan, la Terre promise, quand ils se seront entièrement abandonnés à Dieu.

L’achèvement de cette obéissance à Dieu se fait par Jésus-Christ et son sacrifice ultime, qui montre la voie aux hommes en obéissant à Dieu son Père. « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé » dit-t-il dans l’Évangile selon saint Jean (Jn 6, 38). Juste avant d’être arrêté et d’endurer sa Passion, le Christ prie une ultime fois au Mont des Oliviers : « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne » (Luc 22, 42). Il obéit ainsi jusqu’à la mort. Finalement, saint Paul résume la religion chrétienne en disant du Christ : « Obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort sur une croix » (Ph 2, 8).

Dieu est donc l’exemple même de l’obéissance. Il a envoyé son Fils mourir pour racheter les péchés des hommes. L’obéissance trouve son fondement profond dans l’imitation même du Christ, premier des obéissants. L’œuvre la plus connue de piété chrétienne, probablement écrite par le moine Thomas a Kempis au XIVe siècle, s’intitule ainsi L’imitation de Jésus-Christ. Son chapitre 9 a pour titre « De l’obéissance et du renoncement à son propre sens », et commence par cette sentence : « C’est quelque chose de bien grand que de vivre sous un supérieur, dans l’obéissance, et de ne pas dépendre de soi-même. » Jésus-Christ est le modèle parfait de l’obéissance, et il convient pour arriver à Lui de se soumettre également à la loi de l’obéissance.

Renoncer à sa volonté pour obéir

Dans la théologie chrétienne, la liberté de l’homme réside dans sa capacité à choisir entre le Bien et le Mal. Ainsi, le Mal est entré dans le monde par la liberté de l’homme, mais au prix de sa désobéissance à Dieu : nos premiers parents eurent le choix de commettre le Mal, en désobéissant à Dieu, mais au prix de la rupture d’une vie harmonieuse avec Lui. La conséquence logique, pour se rapprocher de Dieu et refuser le Mal, est donc de se départir de la désobéissance, cause de la rupture avec Dieu, pour ne choisir que le Bien. Une part de la liberté est alors sacrifiée, mais au prix inestimable de la communion avec Dieu.

Ainsi pour Edith Stein, la philosophe juive convertie au christianisme et morte à Auschwitz, la vertu d’obéissance est un chemin de liberté car « par la liberté, les enfants de Dieu entendent […] suivre sans entrave l’Esprit de Dieu », écrit-elle dans Les Noces de l’agneau. Elle ajoute que « la raison et la volonté poussent l’homme à être son propre maître », abusant et asservissant l’homme par ses désirs naturels. Ainsi, « il n’y a pas de meilleur chemin, pour se libérer de cet esclavage et s’ouvrir à la direction de l’Esprit-Saint, que la voie de la sainte obéissance ». « C’est obéissante que j’ai senti mon âme la plus libre ». « Dans la véritable obéissance […] ce qui importe, c’est de renoncer à sa volonté propre » pour se mettre à l’écoute de la volonté de Dieu, conclut-elle. Or dès les premiers siècles du christianisme, les Pères de l’Église ont précisément compris le rôle immense de l’obéissance dans le mystère chrétien, et se sont attachés à codifier cette vertu. Il convenait de transposer cette vertu divine aux réalités terrestres.

Déjà les Grecs, « parmi les plus religieux des peuples », selon le mot de saint Paul après avoir entendu parler les stoïciens et les épicuriens à Athènes (Actes 17, 22), avaient compris la nécessité de la règle d’obéissance pour parvenir à une meilleure conduite de soi. Mais contrairement à la pensée monacale qui se développera en Occident, l’obéissance est avant tout chez les Anciens un outil, un moyen, et non une fin en soi.

Pour les stoïciens, l’obéissance — qui s’exerce dans une relation entre un maître, un directeur, et un disciple, un dirigé — comporte avant tout un objet limité et défini : elle doit permettre de s’affranchir d’une passion ou d’un désordre, de surmonter un deuil, ou de faire le point sur soi-même. Voire même d’atteindre un certain degré de sagesse et de sérénité. Pour atteindre cette fin précise, le maître doit user de moyens particulièrement ajustés. Finalement, l’obéissance est pour les stoïciens une soumission provisoire, qui doit cesser aussitôt le but poursuivi par la direction atteint. Certes, il y a déjà chez les stoïciens un véritable souci d’examen de l’âme dans la vertu d’obéissance : c’est par la relation d’obéissance du disciple au maître qu’il sera possible de découvrir l’état de son âme, et d’y porter un jugement afin de déterminer le remède le plus approprié. Ainsi commence l’examen de Serenus lorsqu’il vient demander de l’aide à Sénèque : « Il m’est moins facile de te faire connaître en résumé qu’en détail cette infirmité de mon âme […]. Je te dirai les accidents que j’éprouve : à toi de nommer la maladie. » Mais ici, l’obéissance est toute relative : elle est limitée dans le temps, dans ses moyens et dans ses fins.

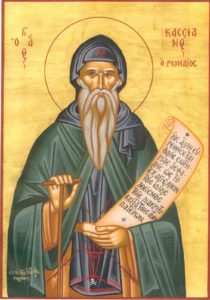

Chez les chrétiens, au contraire, l’obéissance est une vertu du fait de sa nature même. L’obéissance est un absolu d’essence divine qu’il convient d’imiter. Jean Cassien, le père du monachisme occidental, donne dans son ouvrage intitulé les Conférences un certain nombre de caractéristiques propres à l’obéissance chrétienne qui s’éloignent de la conception grecque. Rédigés pour établir une règle au monachisme occidental naissant, ces critères vont fonder une véritable théologie de l’obéissance qui sera ensuite transposée dans la totalité de l’ordre social.

Tout d’abord, l’obéissance est globale. Ce n’est pas l’obéissance pour obtenir un résultat, mais l’obéissance en tout. Aucun aspect et aucun moment de la vie n’y échappent, la vie entière doit être sous l’empire de l’obéissance. Tout doit être fait sur ordre : que ce soit l’ordre du père-abbé, du directeur spirituel, ou même tout simplement sur ordre d’un frère. Puisque tous les rapports au sein de la communauté sont réglés par l’obéissance, il apparaît logiquement que n’importe quel ordre vient en dernière instance d’un supérieur : l’obéissance, même à son frère, n’est donc jamais désordonnée mais vient de la volonté légitime et supérieure d’un autre.

Ensuite, il apparaît que la valeur de l’obéissance réside dans sa forme, et non dans le contenu de l’acte prescrit ou permis. C’est le fait même d’être soumis à la volonté d’un autre. Cela implique nécessairement de développer la vertu de patience, puisque l’on doit tout supporter. Cassien fait même une typologie des différentes formes d’épreuves que relève cette obéissance patiente. L’épreuve de l’absurde : il raconte l’épreuve de l’abbé Jean, envoyé arroser une plante asséchée dans le désert pendant un an sans autre justification que l’absence. L’épreuve de l’immédiateté : l’ordre donné doit être accompli immédiatement, sans tergiversations et sans retard. Ainsi, le moine ne doit même pas finir le geste d’écrire sa lettre lorsqu’il est appelé à la prière : il doit immédiatement se lever et obéir. Et l’épreuve de non-révolte : même si l’ordre est injuste, même s’il semble contraire à la nature ou la Vérité, on doit obéir. C’est là que réside justement toute la valeur de l’obéissance. L’exemple typique se trouve dans l’Ancien Testament, lorsqu’Abraham obéit à l’ordre de Dieu et va sacrifier son fils. Bravant la loi naturelle qui interdit de tuer et l’amour paternel, il obéit à l’ordre divin.

Enfin, l’obéissance monastique n’a pas d’autre fin qu’elle même. Si le moine doit obéir, c’est pour parvenir à l’état d’obéissance. L’obéissance est ici un absolu, c’est sa nature même qui est recherchée. Ce n’est pas qu’une relation de pouvoir entre deux personnes, c’est une « structure générale et permanente de l’existence », selon les termes de Foucault. Son expression la plus parfaite se trouve donc dans l’humilité : je suis inférieur à tous, donc la volonté de tous vaut mieux que la mienne.

La rupture chrétienne : l’obéissance comme absolu

L’obéissance est donc un absolu : elle est à la fois le point de départ et d’arrivée ; la cause et la conséquence. L’obéissance engendre l’obéissance, et est la première des vertus : d’une part dans le temps, parce que c’est par elle que commence l’institution monastique et le noviciat, le nouvel arrivant étant soumis à des rites de passages pour s’assurer de sa réelle capacité à obéir. Et d’autre part parce qu’elle est au principe de toutes les vertus que la direction peut faire fleurir, pour s’acheminer vers la sainteté. Ainsi les trois vertus théologales, la foi, l’espérance et la charité, trouvent chacune leur fondement dans l’obéissance à Dieu.

Il y a donc une grande différence entre la direction des moines chrétiens et des stoïciens. Chez ces derniers, le but est finalement d’apprendre à être maître de soi-même. L’obéissance dépend donc du dirigé, qui se soumet à la volonté d’autrui pour parvenir à ses fins. Le disciple souhaite acquérir une plus grande autonomie, une plus grande liberté morale. Tandis que l’obéissance monacale révèle une renonciation totale de la volonté. C’est ce que Foucault appelle le « paradoxe d’un acharnement à ne plus vouloir ». Le moment ultime réside lors du dessaisissement final de toute maîtrise de soi ; alors on ne peut plus vouloir que ce que Dieu veut. On renonce à soi-même pour Dieu : la vie contemplative peut alors commencer.

Ce schéma de l’obéissance n’est pas uniquement propre au christianisme antique. Mille cinq cents ans plus tard, le décret Perfectae caritatis, promulgué par le deuxième concile du Vatican, précise les fondements de l’obéissance monastique et confirme bien la vision dépeinte par Cassien : « Par la profession d’obéissance, les religieux font l’offrande totale de leur propre volonté, comme un sacrifice d’eux-mêmes à Dieu, et par là ils s’unissent plus fermement et plus sûrement à sa volonté de salut. À l’exemple de Jésus-Christ qui est venu pour faire la volonté du Père et qui « prenant la forme d’esclave » (Ph 2,7) a appris en souffrant l’obéissance, les religieux, sous la motion de l’Esprit Saint se soumettent dans la foi à leurs supérieurs, qui sont les représentants de Dieu, et ils sont guidés par eux au service de tous leurs frères dans le Christ comme le Christ lui-même […] ».

Pour la philosophie classique, l’ordre politique est conçu sur le modèle d’un ordre cosmologique naturel et harmonieux. L’homme se doit d’imiter ce cosmos dans sa cité et dans ses lois. C’est un ordre cosmocentrique, constaté comme un phénomène harmonieux et non chaotique. Chaque élément y est à sa place et régit par des lois naturelles qui permettent son bon fonctionnement. L’homme, dans sa cité, dans ses lois et ses comportements moraux, doit s’intégrer le plus possible à ce cosmos harmonieux en imitant ses lois naturelles et l’ordre qui en découle.

Le christianisme adhère à cette vision d’un cosmos harmonieux, mais y introduit cette fois une subjectivité : Dieu. Le cosmos n’est plus uniquement régi par des lois naturelles sorties de nulle part, immanentes, mais a désormais une cause transcendante. C’est ce que saint Thomas d’Aquin, à la suite d’Aristote, appelle la cause première : « Si l’univers est compréhensible, alors tout être contingent a une cause, écrit-il dans sa Somme théologique. Si cette cause est elle-même soumise à la contingence, elle a aussi une cause, et ainsi de suite. Si la suite est infinie alors l’univers n’est pas compréhensible, dans le cas contraire, il existe une cause ultime qui n’est causée par rien et que l’on peut appeler Dieu. » On passe ainsi de l’idée de cosmos à l’idée de Création.

Dieu étant le principe de tout, il est non seulement la cause mais doit également en être la finalité. Dieu est la raison ontologique de cet ordre harmonieux. Nous sommes désormais en présence d’un fondement théocentrique de l’Univers et de l’ordre. Il y a l’introduction de la subjectivité divine dans l’explication du cosmos. De cette affirmation découleront les hérésies modernes, les fameuses « idées chrétiennes devenues folles » de Chesterton : la philosophie moderne, en rompant avec l’ordre naturel et l’idée de cause divine, ne retiendra que la subjectivité créatrice et fera de l’individu la cause et la fin de toute chose. Désormais, dans le monde moderne, la cause première et la cause finale ne sont plus Dieu, mais l’individu.

Dans cette perspective d’un ordre naturel théocentrique, on comprend mieux la notion d’obéissance développée par Cassien et qui sera reprise par toute la théologie chrétienne. Le christianisme ne se contente pas de voir le cosmos en un tout ordonné, comme les Anciens, mais rajoute la notion de sub-ordination, c’est-à-dire d’obéissance. L’ordre cosmologique étant voulu et dirigé par Dieu, sa cause et sa fin, il convient de Lui obéir en toute chose en calquant la notion de subordination au sein de l’espace des hommes. Il s’agit de recréer la relation de subordonné de la créature à Dieu dans l’ordre social.

Le christianisme est une religion de l’incarnation : Dieu s’est fait homme et s’est incarné dans une terre et une histoire ; en d’autres termes dans le cosmos. Saint Irénée de Lyon écrivait ainsi que « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu ». Autrement dit, cette incarnation doit conduire à transcender l’homme et ne rabaisse pas la nature divine. Dans cette conception, l’homme doit donc créer une pyramide dans laquelle chacun obéit à son supérieur, de façon absolue, jusqu’à Dieu afin de se conformer à l’ordre naturel. L’ordre médiéval est calqué sur ce modèle : la relation féodo-vassalique fait que toutes les relations inter-personnelles sont des relations de dépendance et d’obéissance, où chaque homme est tenu d’obéir à un autre, jusqu’au roi, qui devra lui-même rendre des compte à Dieu, puisque, dit saint Paul, « il n’y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu » (Romains 13, 1). Ce qui ne signifie évidemment pas que toute autorité dispose d’un pouvoir divin, mais que le fondement de toute autorité est invisible et vient de Dieu, sans qui rien n’est possible et à qui chacun devra rendre compte de l’usage qu’il fait de cette autorité. Dans cette optique, la vie monacale, à son apogée au XIe siècle, est un microcosme de la vie sociale médiévale.

À contrario, le monde moderne incarne le refus d’obéir, où chacun se fait son propre maître ; la philosophie moderne signe ainsi le passage d’une société d’individus hétéronomes à une société d’individus autonomes. Le monde moderne est finalement celui du non serviam.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.