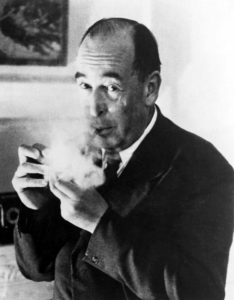

Auteur prolifique, C.S. Lewis est un enfant du renouveau catholique britannique. Cet auteur de romans apologétiques, comme Les chroniques de Narnia, converti en 1931, ne rejoint jamais le giron romain mais se considère comme un anglican orthodoxe. Il est aussi un essayiste de talent : dans L’Abolition de l’homme, tout en se refusant à employer des arguments chrétiens ou même théistes, il défend la morale traditionnelle et universelle face au relativisme moderne.

C’est en 1943, à partir de cours donnés à l’université de Durham, que Clive Staples Lewis publie L’Abolition de l’homme. Cet ouvrage, qui, à la lecture des premières pages, semble n’être qu’une banale critique d’une philosophie éducative que Lewis estime erronée, révèle en fait une réelle profondeur philosophique. Ce n’est rien moins que l’abolition de l’homme que l’inventeur de Narnia craint ici ; au cœur de la guerre, il estime que le danger ne vient pas seulement des nazis mais que « le processus qui abolira l’homme si on ne l’arrête pas va aussi vite dans les pays communistes et dans les démocraties que chez les fascistes. »

Le point de départ de Lewis est somme toute banal, puisqu’il reproche à deux manuels scolaires de promouvoir une vision du monde selon laquelle tout jugement de valeur est causé par l’état affectif de celui qui l’énonce et n’a dès lors aucune importance. Cependant, Lewis estime que le fait de dénier toute valeur à l’émotion dans les manuels en question n’est pas qu’un simple choix pédagogique, mais l’illustration d’une pensée moderne subjectiviste qui a renoncé à suivre ce qu’il appelle le Tao.

Invoquant toute la tradition humaine, de l’hindouisme ancien à saint Augustin en passant par la philosophie grecque et la pensée chinoise, il constate que l’éducation des hommes s’est toujours fondée sur « la loi naturelle ou la morale traditionnelle, ou les premiers principes de la raison pratique, ou même les platitudes premières. » Il fait quant à lui le choix sémantique d’éliminer toutes ces expressions pour préférer le mot chinois « Tao ». Il ne faut pas y voir un ralliement quelconque aux religions asiatiques, mais simplement une volonté d’utiliser un mot neuf en Occident, pour décrire un phénomène universel et éternel à l’échelle humaine. Le Tao c’est « l’ordre objectif des choses », c’est l’ensemble des valeurs communes que partage l’humanité et c’est donc « le principe même de l’objectivité des valeurs, l’idée que certaines attitudes sont réellement conformes à la réalité de ce qu’est l’univers et de ce que nous sommes, tandis que d’autres ne le sont pas ».

Les deux éducations

Face à cette question du Tao, Lewis remarque qu’une véritable révolution s’est opérée dans l’éducation moderne. Il constate que l’ancienne éducation, qui se situait à l’intérieur du Tao, avait pour principe de « favoriser la naissance de ces réactions au monde qui sont justes en elles-mêmes, indépendamment du fait qu’on les éprouve ou non ». C’est exactement ce que nous disent Platon et Aristote lorsqu’ils affirment que la saine éducation vise à éveiller l’amour du bon et du beau, ainsi que la haine du laid et du mauvais, tout cela avant même l’âge de la raison. Lorsque la raison vient, elle est reconnue et embrassée grâce à sa parenté avec le bon et le beau auquel l’élève fut éveillé.

L’éducation moderne, qui se trouve hors du Tao, regarde au contraire « tous les sentiments comme irrationnels, comme des sortes de buées qui nous cachent la réalité ». Elle se voit donc dans l’obligation d’opter pour l’une des deux voies suivantes : soit elle se décide à « encourager certains sentiments pour des raisons qui n’ont rien à voir avec leur « justesse » intrinsèque ou leur caractère « ordonné » » ou alors elle se résigne à détruire autant que possible le moindre sentiment existant. Si c’est la première voie qui est choisie, alors l’enseignant moderne met en place un conditionnement afin de faire naître chez son élève un sentiment, qu’il pense être sans valeur, mais dont il estime nécessaire qu’il soit éprouvé par ses élèves. « En un mot, l’ancienne éducation était une sorte de propagation – des hommes transmettant l’humanité à des hommes – la nouvelle n’est que propagande ».

Si le moderne se refuse à ce travail de propagande et choisit plutôt de faire taire tout sentiment chez son élève, espérant trouver d’une autre façon un moyen de justifier ses valeurs morales, il sera dans l’incapacité totale à créer une société vertueuse. En effet, nous dit Lewis, « aucune justification de la vertu ne rend capable d’être vertueux » et cela même s’il était possible de justifier des vertus sans faire appel à l’objectivité des valeurs. « Sans l’aide d’une sensibilité bien formée, l’intellect est impuissant contre ce qui est la réaction animale en nous ». Lewis se rit du monde moderne qui exige que les hommes soient dotés de vertus qu’il a lui-même détruites. « La tête gouverne le ventre par l’intermédiaire du cœur » insiste-t-il : l’homme n’est ni un pur esprit, ni un animal viscéral et si on lui enlève son cœur, ses sentiments, alors il ne peut plus produire les valeurs que la société exige pourtant de lui. « Avec une sorte de naïveté effrayante, nous enlevons l’organe et nous exigeons la fonction ». En effet, comment exiger de l’homme plus « d’énergie, ou de dynamisme, ou d’esprit de sacrifice, ou de créativité » si nous avons tué son cœur ? Comment mépriser les traîtres si nous avons tourné l’honneur en dérision ?

Pas de morale possible sans Tao

C. S. Lewis observe que si les modernes professent le subjectivisme à l’égard des valeurs traditionnelles, ils continuent néanmoins à défendre des valeurs qu’ils estiment vraies. Si ce n’était pas le cas, ils n’écriraient pas de manuels scolaires. Ils pensent qu’en détruisant tout « ce développement parasite d’émotions, de sanctions religieuses, de tabous ancestraux » ils pourront faire apparaître les véritables valeurs fondamentales. Rien de plus faux, tonne Lewis, aucune morale n’est possible sans le Tao.

Prenant l’exemple de l’individu se sacrifiant pour le collectif, Lewis constate que le moderne est incapable de formuler un positionnement moral tout en restant rationnel. Savoir que se sacrifier sauvera le plus grand nombre ne peut en aucun cas conduire à la réalisation de ce sacrifice s’il n’y a pas de valeur supérieure affirmant que c’est un devoir de sauver le plus grand nombre. Mais à l’inverse, savoir que se sacrifier causera notre mort ne permet pas de justifier l’absence de sacrifice si aucune valeur supérieure ne nous appelle à conserver notre propre vie. « Le Novateur essaie d’arriver à une conclusion à l’impératif à partir de prémisses à l’indicatif » or c’est absolument impossible, il faut donc accepter que « de simples sentiments, des jugements du type : « c’est un devoir de sauver la société » sont la rationalité même ».

Malgré cette constatation, le moderne n’accepte pas de se plier aux règles millénaires du Tao et renonçant « à la quête d’une essence « rationnelle » de la valeur » tente de la justifier par des éléments plus prosaïques tels que l’instinct. Or non seulement les instincts de l’homme sont contradictoires entre eux, mais il est par ailleurs impossible de voir en quoi l’instinct permet de révéler les « vraies valeurs ». En effet, le moderne ne pense pas que l’homme obéit nécessairement à ses instincts, sinon il n’aurait pas besoin d’en faire la promotion. Il ne pense pas non plus qu’y obéir conduise au bonheur, puisqu’alors il n’est pas possible de parler d’instinct de sacrifice : le moderne ne croit pas au bonheur après la mort. Il ne reste plus qu’une solution, celle de dire qu’obéir à l’instinct est un devoir. Mais si c’est un devoir, c’est bien qu’une valeur morale supérieure le dicte. De fait, Lewis remarque que les conclusions que l’homme moderne tente d’atteindre par l’instinct ne peuvent être que des prémisses : celles du Tao. Les valeurs du Tao sont des prémisses « si évidemment raisonnables qu’il n’y a ni besoin ni possibilité de les démontrer ». Le drame du novateur est que « toutes les valeurs dont il se sert pour attaquer le Tao, et qu’il prétend même lui substituer, sont en fait dérivées du Tao. S’il était vraiment parti de zéro, en se plaçant hors de la tradition morale de l’humanité, aucun tour de passe-passe n’aurait pu le faire arriver à l’idée qu’il faut mourir pour les autres et travailler pour la postérité. Si le Tao s’effondre, toutes ses conceptions de la valeur s’effondrent avec lui, car il n’y en a pas une seule qui puisse prétendre à une autorité venue d’ailleurs ».

Ce sur quoi le professeur Lewis souhaite véritablement insister, c’est qu’il n’est pas possible de choisir dans le Tao ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas. Le Tao est un bloc, et il est inconcevable d’en discriminer des parts puisqu’il n’existe aucun critère de discrimination hors du Tao lui-même. Accepter le Tao c’est l’accepter en entier, le rejeter c’est rejeter toute valeur. Vouloir « édifier à sa place un nouveau système de valeurs est une entreprise contradictoire. Il n’y a jamais eu, il n’y aura jamais un jugement de valeur radicalement nouveau dans l’histoire du monde ». De fait, les idéologies nouvelles ne sont que des fragments du Tao « arrachés à leur contexte et démesurément exagérés dans leur isolement ». Pour Lewis, il n’est pas plus possible d’inventer de nouvelles valeurs que d’imaginer une nouvelle couleur primaire, les idéologies ne sont donc qu’« une révolte des branches contre l’arbre ».

Il faut faire cependant très attention à ne pas mal comprendre Lewis : si le Tao est un bloc immortel, cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas y avoir de progrès dans notre perception des valeurs. Mais ce progrès ne peut se faire que dans le Tao, comme un déploiement de celui-ci. « Comme la langue, le Tao admet un développement de l’intérieur ». Ainsi, quand Jésus dit « Fais ce que tu voudrais qu’on te fasse », il y a un véritable progrès par rapport à la phrase de Confucius « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse ». On reconnaît qu’il y a progrès parce qu’il est nécessaire d’accepter la maxime de Confucius pour accepter celle de Jésus ; de même, si l’on accepte la maxime de Confucius on ne peut que reconnaître dans celle de Jésus un déploiement. Si l’on devait rejeter la phrase de Jésus « cela ne pourrait être que comme quelque chose de superflu, ou qui va trop loin, mais non comme quelque chose d’absolument hétérogène par rapport aux principes auxquels on adhère ».

Le déploiement du Tao, sa véritable compréhension, n’est pas pour autant une question simple, et parfois la frontière entre un développement et une innovation en contradiction avec la tradition est ténue. Lewis parvient pourtant, en annexe de son ouvrage, à citer un très grand nombre de valeurs qui appartiennent au Tao parce qu’on les retrouve dans toutes les civilisations. Il invoque pour cela tous les grands ouvrages de la tradition humaine : le Livre des morts égyptien, la Bible, des hymnes babyloniens, les Lois de Manou, l’Edda ou encore l’Iliade ou Beowulf. De ces textes, il tire un certain nombre de préceptes allant de l’interdiction du meurtre à la condamnation de l’adultère, mais aussi affirmant des devoirs vis-à-vis de sa postérité comme de ses ancêtres. Il constate que la bonne foi est partout acclamée tandis que le vol est toujours condamné. La miséricorde, la magnanimité, le sens de la justice, celui du sacrifice portent le sceau du Tao dans toutes les grandes traditions humaines.

Vers la défaite de l’homme ?

C’est à la fin de son ouvrage que l’on sent poindre la sourde inquiétude de Lewis. Observant l’homme moderne, il ne peut que remarquer les assauts incessants que celui-ci mène contre la nature, pensant ainsi la posséder. La modernité serait la victoire de l’homme sur la nature. Lewis n’en croit rien, il estime que le pouvoir gagné sur la nature est en fait le pouvoir de certains hommes gagnés sur la masse de leurs contemporains et de leurs descendants. « Pour ce qui est du pouvoir incarné dans l’avion ou dans la radio, l’homme en est l’esclave aussi bien que le maître, puisqu’il sert de cible aux bombes aussi bien qu’à la propagande. Quant aux contraceptifs, il y a un sens paradoxal et négatif où on peut dire que toutes les générations à venir dépendent d’un pouvoir exercé par ceux qui sont déjà, eux, en vie ». Il est tout à fait singulier qu’avant même la naissance de la notion d’écologie et des inquiétudes autour de ce sujet, Lewis puisse écrire que « pour comprendre pleinement ce qu’est le pouvoir de l’homme sur la nature, et donc le pouvoir de certains hommes sur d’autres, il faut se présenter l’espèce humaine à travers le temps, de la date de son apparition à la date de son extinction. Chaque génération exerce un pouvoir sur celles qui la suivent ; et chacune d’elles résiste à ce pouvoir, et le limite donc, dans la mesure où elle transforme l’environnement dont elle hérite et où elle se révolte contre la tradition ». La véritable inquiétude de Lewis, c’est que l’homme tente de vaincre la dernière part de la nature qu’il ne contrôle pas, c’est-à-dire la nature humaine. « Si la maîtrise de la génétique et une éducation vraiment scientifique donnent jamais à une époque quelconque le pouvoir de modeler ses descendants à son gré, tous les hommes qui vivront après elle dépendront de ce pouvoir-là ».

Si jamais la maîtrise de la nature par l’homme venait à être totale, si le dernier bastion qu’est la nature humaine venait à tomber, par l’eugénisme, le conditionnement prénatal et la propagande subjectiviste, alors ce ne serait pas l’homme qui aurait gagné mais la nature elle-même. La véritable thèse du livre de Lewis se trouve là. Si les valeurs ne sont que de simples émanations de sentiments méprisables, l’homme nouveau ne pourra pas être conditionné par elles. Les conditionneurs de la nature humaine vaincue seront émancipés de toutes ces traditions qu’ils méprisent. Ils auront donc tout pouvoir pour « choisir, pour leurs raisons à eux, quel Tao artificiel ils vont implanter dans l’espèce humaine. Ce sont eux qui vont donner les motifs d’agir, ce sont des créateurs de motifs. Mais qu’est-ce qui les motivera eux-mêmes ? » Ils seront incapables d’agir, ceux qui ont enterré le Tao, ceux qui pensent que la tradition humaine n’est que le simple fruit des terribles et implacables lois de la causalité. En refusant les prémisses du Tao, plus rien ne leur dictera leur devoir, il n’y aura ni bien ni mal. « Dès qu’ils essayent d’obéir à un motif, il se révèle être une pétition de principe […] en sortant du Tao, ils sont entrés dans le vide. Quant à ceux qu’ils dominent, ils ne sont pas forcément malheureux ; ce ne sont pas des hommes non plus : ce sont des produits fabriqués. La victoire finale de l’homme, on le voit, c’est l’abolition de l’homme ».

Ces conditionneurs n’auront alors plus aucune raison d’agir, si ce n’est leur bon plaisir immédiat, ce qui vient de leur tripe, de leur animalité. « Tout ce qui n’est pas leur bon plaisir a perdu toute justification. Mais ce qui n’a jamais prétendu à l’objectivité ne peut être détruit par le subjectivisme ». Si tout bien n’est plus que subjectif, alors ne reste que le désir de l’instant. La seule source du conditionneur ne peut être que son désir, d’où qu’il vienne, et dans l’ordre de sa venue et non pas celui de sa bonté, puisqu’il n’existe plus d’échelle de valeurs. C’est donc le hasard qui gouverne, c’est-à-dire la nature, « l’hérédité, la digestion, le temps qu’il fait ». Finalement, « si on ne veut ni obéir au Tao ni se suicider, il n’y a plus qu’une possibilité, obéir au désir du moment, et donc en fin de compte à la pure « nature » ». Ainsi donc, la victoire de l’homme sur la nature ne peut être que la défaite complète de tout ce qui est humain chez l’homme. L’abandon du Tao ne conduit qu’à la victoire de l’animalité, c’est-à-dire de la nature. Or « la nature est apparemment ce qui est spatial et temporel, par opposition à ce qui l’est moins pleinement ou pas du tout. C’est le domaine de la quantité, par opposition à celui de la qualité. C’est aussi le domaine des objets par opposition à celui de la pensée ; le domaine du déterminisme par opposition à celui de l’autonomie, totale ou partielle, le domaine où il n’y a pas de valeurs par opposition à un domaine où il y en a et où en reconnaît. C’est le domaine enfin des causes efficientes […] par opposition à celui des causes finales. »

Cette abolition de l’homme trouve sa source originelle dans une vision dévoyée de la science, dont des hommes tels que Francis Bacon ont imposé la vision. Pour la philosophie traditionnelle, l’objectif suprême était de conduire les âmes à la pleine conformité avec la réalité. Lorsque au XVIe siècle se développent de manière concomitante science appliquée et magie, l’objectif des nouveaux sages change : il s’agit désormais pour eux de soumettre la réalité à leurs désirs. Si les alchimistes ne parviennent pas à transformer le plomb en or, les nouveaux scientifiques nous conduisent à la révolution industrielle et à l’ersatz de victoire contre la nature. Lewis ne s’oppose pas à la science, mais il rappelle qu’en oubliant que l’objet d’étude, produit par l’analyse et l’abstraction, n’est pas une réalité mais une simple réduction de celle-ci, les scientifiques ont outrepassé leur rôle et s’apprêtent désormais à conduire l’abolition de l’homme.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.