L’écrivain louisianais, catholique et existentialiste, a construit une œuvre aux chatoyantes couleurs locales, souvent hilarante et hantée à la fois par la question originelle de la Chute et la perspective de l’Apocalypse.

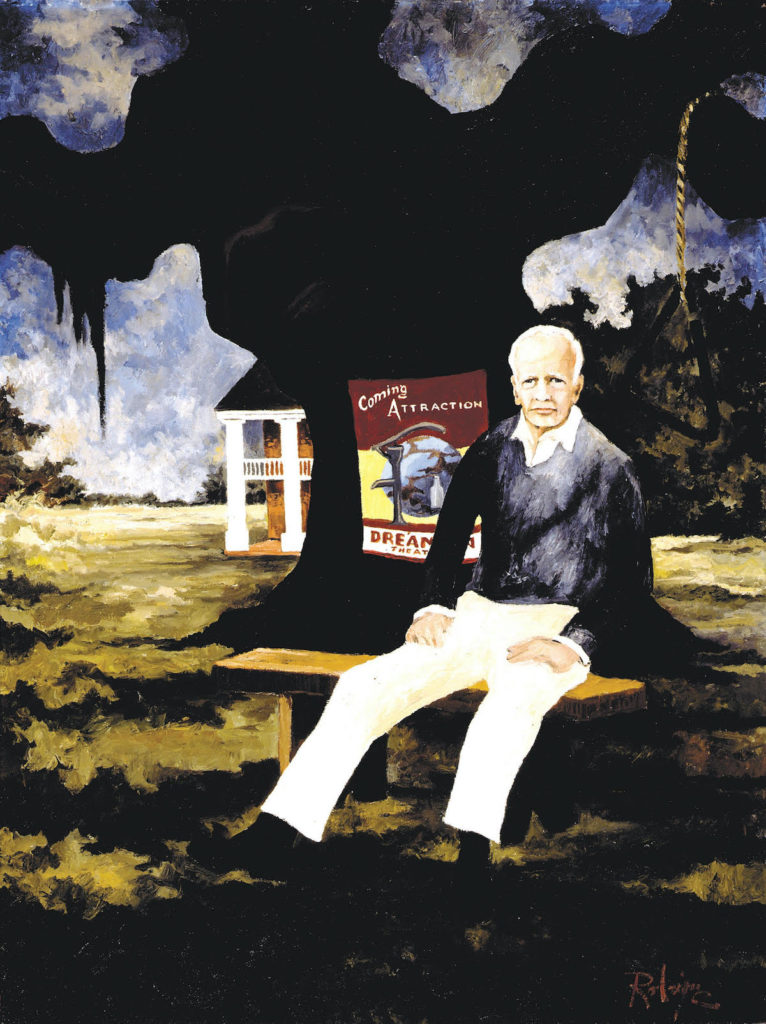

Né à Birmingham, en Alabama, élevé à Greenville, dans le Mississippi, et mort à Covington, en Louisiane, où il passa la majorité de sa vie d’adulte, Walker Percy[1] est, tout comme William Faulkner, un écrivain du Sud profond, où il situe l’intrigue de tous ses romans. Un Sud fait de vieilles demeures aux colonnes de marbre blanc qui tombent en ruine, de saules pleureurs dont les branches trempent avec nonchalance dans le bayou, un Sud hanté par le spectre d’une guerre perdue, par les esprits qui errent près des cahutes des esclaves des anciennes plantations de coton, et par tous les êtres étranges et difformes qui arpentent cette terre pauvre et sublime, brutale et joyeuse, où l’élégance et l’art de vivre cotoient l’injustice la plus cruelle.

Mais à l’époque où Percy prend la plume[2], et bien que le cadre demeure intact, ce Sud n’a plus grand chose à voir avec celui dépeint par le maître incontesté des lettres sudistes. Contrairement au comté fictif de Yoknapatawpha, où se déroulent les romans les plus célèbres de Faulkner, le Sud de Percy est une région largement modernisée et industrialisée.

Les champs de coton ont laissé la place aux usines, les fermes aux banlieues pavillonnaires, et le passe-temps favori des hommes de la région n’est plus la chasse, mais le golf. Les personnages de Walker Percy ne sont pas de pauvres fermiers mais des membres de la classe moyenne, qui bénéficient de tout le confort moderne et des plaisirs de la société de consommation.

Le spectre du vieux Sud demeure bien présent, comme une mémoire immarcescible qui vient hanter les personnages, une succession d’injustices et de violences dont les plaies peinent à se refermer, mais aussi et surtout sous la forme d’un passé pour touristes, réifié et marchandisé, dont la plus belle illustration est sans doute Belle Isle, le manoir Antebellum[3] en carton-pâte que Margot, la femme du héros éponyme du roman Lancelot, a fait reconstruire pour coller à son idéal fantasmé nourri à l’imaginaire de Margaret Mitchell, et où elle rassemble une contre-société qui, affirmant vivre selon les codes du vieux Sud, n’en est qu’une grossière caricature hollywoodienne.

Si l’on exclut les paysages, le parler local, la cuisine et la ségrégation, qui demeure latente malgré l’essor du mouvement des droits civiques, le Sud dépeint dans les romans de Percy ressemble en fait beaucoup au reste de l’Amérique moderne.

Le premier écrivain du Nouveau Sud[4]

Dans la toute première scène du Bruit et la fureur, le narrateur, Benjy, regarde les golfeurs s’exercer sur ce qui étaient jadis les terres de sa famille déchue, guettant le terme « caddie », qui désigne celui qui porte le sac de clubs, mais lui rappelle aussi le nom de sa sœur adorée qu’il ne reverra plus. L’univers de Percy démarre là où s’arrête celui de Faulkner (car Le Bruit et la fureur commence par la fin) : avec le triomphe des terrains de golf et de la modernité sur le Sud rural et archaïque.

« Percy est le premier écrivain du Nouveau Sud. Il disait souvent en interview qu’il avait grandi sur un terrain de golf. Le Sud dans lequel il évolue perd progressivement ses spécificités et ressemble de plus en plus au reste du pays. Ce changement est la clef pour comprendre la façon dont ses personnages se comportent et appréhendent le monde », affirme Michael Kobre, auteur de Walker Percy’s voices (University of Georgia Presses, juin 2000, non traduit).

C’est un monde beaucoup plus prospère et, du moins en apparence, bien moins brutal que celui de Faulkner qu’esquissent les romans de Walker Percy. Pourtant, il règne dans ce Sud modernisé comme une intangible sensation de mal-être, un parfum de soufre, l’impression lancinante que les choses ne sont pas tout à fait à leur place, et qu’un cataclysme pourrait bien être en passe de se produire.

Malgré son aisance matérielle et sociale, le héros de Percy éprouve toujours un certain malaise, le plus souvent inconscient, l’écrivain louisianais étant en cela fidèle à l’un de ses maîtres à penser, le philosophe danois Søren Kierkegaard. Le premier roman de Percy, Le Cinéphile, s’ouvre d’ailleurs sur une citation de ce dernier : « La spécificité du désespéré est précisément qu’il ne sait pas qu’il est désespéré. » Ainsi, Will Barrett, le héros du Dernier gentleman, est-il sujet à des crises aussi subites que régulières, durant lesquelles il oublie momentanément qui il est. Binx Bolling, héros du Cinéphile, est quant à lui incapable de nouer des relations satisfaisantes avec le sexe opposé, tandis que Thomas More, son homologue du roman d’anticipation dystopique L’Amour parmi les ruines, souffre au contraire d’une hypersexualité touchant à la névrose obsessionnelle, ainsi que de pulsions suicidaires.

Autant de manifestations de l’inconscient[5], qui montrent que ces personnages en apparence bien intégrés sont en réalité des étrangers ayant l’intuition qu’il y a quelque chose de pourri dans l’ex-royaume du coton. L’existentialisme de Percy se nourrit ici à la source d’un autre maître, celle de Camus. « L’étranger, le marginal est une figure centrale dans l’œuvre de Percy. Il dépeint toujours des personnages qui sont en retrait par rapport à la culture dans laquelle ils évoluent, et peuvent ainsi la voir pour ce qu’elle est, porter un regard plus acéré que ceux qui sont aveuglés par leur strict ancrage dans le présent », analyse Jessica Hooten Wilson, professeur à l’Université de Dallas et auteur de deux livres consacrés à Walker Percy[6].

Un Quentin Compson qui ne se serait pas suicidé

Ce pas de côté, ce salutaire sentiment d’aliénation qui dessille le héros de Percy et lui confère une certaine lucidité dans le regard, celui-ci l’acquiert en général par la confrontation avec la mort, qui sert, sinon de cause fondamentale, du moins d’élément déclencheur la conduisant à changer de perspective, comme Will Barrett change, au début du Dernier gentleman, la lunette de son télescope pour observer le ciel nocturne, et, accessoirement, espionner ses voisins new-yorkais.

Pour Binx Bolling, il s’agit de la mort de son frère, qui se produit lorsqu’il a huit ans, et de sa participation à la guerre de Corée. Pour Thomas More, c’est le décès de sa fille, qui engendre la dislocation de sa famille et l’amène à tenter de mettre fin à ses jours. Pour Will Barrett, le suicide de son père. Ces événements ont chaque fois lieu bien avant le début du roman, mais une circonstance futile conduit le héros à se les remémorer dès l’incipit, enclenchant la mise en branle du récit. « Le héros de Percy est un “ex-suicidé”, un homme qui a contemplé l’idée de se donner la mort, et a finalement décidé de vivre, ce qui lui donne ce regard si particulier sur le monde », poursuit Jessica Hooten Wilson.

Faisant référence à l’un des personnages principaux du Bruit et la fureur, Percy déclare ainsi dans une interview : « J’ai voulu commencer là où Faulkner s’est arrêté, avec un Quentin Compson qui déciderait de ne pas se tuer. Le suicide est facile. Garder Quentin Compson en vie l’est beaucoup moins.[7] » Mais en bon disciple de Kierkegaard, Percy donne au mot « suicide » une signification plus large celle que nous employons dans le langage courant. Il s’agit également du suicide spirituel, autre nom que le philosophe danois donne au désespoir : à savoir le refus d’être un moi, d’être cette union du fini et de l’infini qui ne peut trouver identité que de manière transparente face à Dieu.

Percy se situe ici également dans les traces de Dostoïevski (le critique littéraire américain Alfred Kazin voyait en Percy un « Dostoïevski satirique des bayous »), qui, en auscultant le nihilisme russe de son époque, identifie un demi-siècle plus tôt le suicide comme une crise spirituelle caractéristique de l’homme moderne. Maintenir ouverte la possibilité du suicide constitue pour ce dernier le seul remède au désespoir qui le menace, dans un monde privé de sens. Le pouvoir ultime de vie et de mort sur soi-même constitue déjà, pour Dostoïevski, un moyen de retrouver la transcendance dans un monde qui en est dépourvu, et donc de se confronter de nouveau avec le divin. Stavroguine, le personnage nihiliste des Démons, exerce cette suprême liberté en mettant un terme à son existence.

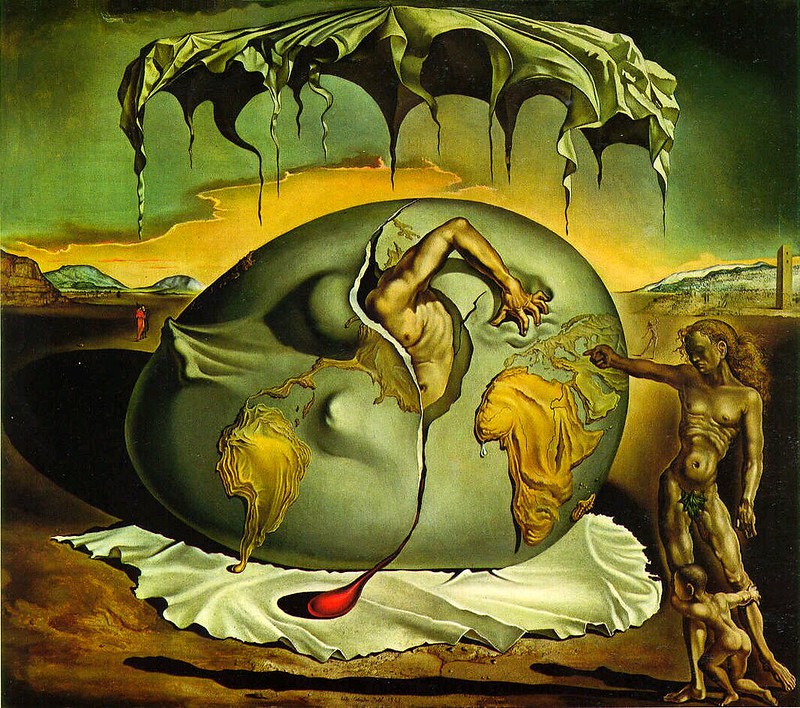

Le suicide n’est donc pas qu’une affaire personnelle, il est la réaction du personnage à un monde qui se délite. L’œuvre de Percy est, en effet, hantée par une dimension eschatologique, qui devient particulièrement évidente dans ses œuvres tardives (L’Amour parmi les ruines, puis Les Signes de l’Apocalypse et Le Syndrome de Thanatos) mais est déjà en germe dans ses premiers romans. Le regard que le héros de Percy porte sur le monde est un regard inquiet, celui d’un veilleur qui guette les signes de la fin des temps, sans jamais savoir si ce qu’il observe confirme ou non ses craintes. « Ainsi dans ces terribles derniers jours de cette bonne vieille et violente Amérique et de l’Occident moribond, oublieux du Christ et hanté par le Christ, je revins à moi dans un bosquet de jeunes pins et m’interrogeai : est-ce enfin arrivé ? » se demande le narrateur dès les premières lignes de L’amour parmi les ruines.

Pour le Will Barrett des Signes de l’Apocalypse, il s’agit d’un hypothétique exode des juifs du vieux Sud vers la Terre promise. Pour le Thomas More de L’Amour parmi les ruines, de mystérieux meurtres qui ont lieu dans les marécages et du spectre d’une guerre civile entre américains noirs et blancs. Pour le même Thomas More[8], mais dans le roman Le Syndrome de Thanatos, de la mystérieuse régression de ses patients vers un stade bestial et pré-humain. Mais, de même que Binx Bolling, le narrateur du Cinéphile, est incapable de déterminer si un afro-américain qu’il voit sortir de l’église après la messe lors du Mercredi Des Cendres est un banal événement ou le signe de la présence du divin, d’un « tour éblouissant de la grâce », l’intuition du héros de Percy n’est jamais confirmée, et celui-ci n’en finit pas d’attendre une fin du monde qui semble ne jamais se produire.

L’Apocalypse a déjà eu lieu

Mais peut-être la fin du monde réside-t-elle précisément et paradoxalement dans cette absence de l’Apocalypse, qui serait également Révélation. Dans un essai intitulé « L’homme dans le train », l’auteur se demande ainsi ce qui se passerait si la fin du monde devait ne jamais se produire. Paru en 1956, en pleine Guerre froide, l’essai associe naturellement la fin du monde à la bombe atomique, qui revêt ici un sens allégorique, biblique et métaphysique. « La bombe semble un motif d’anxiété suffisant. Pourtant, c’est l’inverse qui est vrai. La contingence “Que va-t-il se passer si la bombe est lancée ?” n’est pas seulement cause d’anxiété pour l’homme aliéné, elle est aussi l’un de ses derniers refuges pour échapper à celle-ci… Le bon vieux frisson de la Bombe et de la Venue des Derniers Jours… L’homme aliéné n’a d’autres désirs que de voir des ronces percer à travers les briques. La vraie question angoissante, celle que personne ne se pose, car personne ne veut se la poser, est la question inverse : et si la bombe n’était jamais lancée ? »

Will Barrett ne pense pas autre chose dans Le Dernier gentleman : « Le psychanalyste avait tout faux. Ce n’était pas la perspective des Derniers Jours qui le déprimait, mais celle de vivre un mercredi matin ordinaire. » Le personnage ne se sent ainsi paradoxalement jamais aussi heureux que dans les circonstances les plus effrayantes. « Prenez les ouragans, par exemple, environnement défavorable s’il en est. Il lui semblait que lui et ses semblables se sentaient plus heureux pendant l’un d’entre eux. »

Dans Le Cinéphile, Binx Bolling dresse un constat quasi-identique en se rappelant son expérience de la guerre de Corée. « Les temps généralement considérés comme les meilleurs sont pour moi les pires, et ces temps qui furent parmi les plus sombres furent pour moi les meilleurs. » Chez Percy, la fin du monde prend ainsi la forme, non pas des cavaliers de l’Apocalypse sillonnant la terre dans des traînées de flammes, ni de l’étoile Absinthe qui tombe du ciel et rend les eaux amères, mais de cette « quotidienneté » (« everydayness ») monotone et carcérale qui tisse l’existence de l’homme occidental du XXe siècle.

Certes, l’auteur souligne dans le même temps l’indéniable séduction de cette modernité, l’attrait du douillet confort que procure la société de consommation, qu’il dépeint avec un talent et une ironie qui ne sont pas sans rappeler le Babbitt de Sinclair Lewis, réussissant à souligner la beauté que peut offrir un terrain de golf ou une banlieue pavillonnaire, traduisant l’attrait d’une belle, rutilante et flambant neuve automobile ou d’une maison toute équipée, tout en semblant toujours s’amuser de la vanité de cette admiration.

Car ce confort, d’autant plus dangereux qu’il est séduisant, a aussi pour conséquence d’engourdir l’homme, de la rendre indolent et apathique, en un mot de le dépouiller de son humanité. Ainsi en est-il, dans une scène qui n’est pas sans rappeler Le Meilleur des Mondes, de l’hospice dans lequel se retrouve Will Barrett dans Les Signes de l’Apocalypse, où les drogues suppriment artificiellement sa névrose et le maintiennent dans un état de confort ouaté permanent, tandis que les infirmières veillent au moindre de ses besoins et que les innombrables chaînes de télévision lui apportent un réservoir inépuisable de distractions.

Dans cet établissement qui constitue à la fois une allégorie et une hyperbole du monde occidental du second vingtième siècle (Le Grand hospice occidental décrit par l’écrivain russe Édouard Limonov), rien ne semble plus manquer au personnage, sinon son indépendance, ses incertitudes, ses doutes métaphysiques qui constituent son humanité, dont la rémanence finit d’ailleurs par le pousser à s’évader. Là encore, l’héritage de Kierkegaard est patent : en montrant que l’être a besoin du néant, que l’angoisse doit être vécue jusqu’au bout, Percy se place dans la lignée du philosophe danois.

Walker Percy contre le dualisme cartésien

Cette fin du monde qui ne dit pas son nom est aussi la mort de Dieu prophétisée par Nietzsche. « Selon Percy, le monde occidental jouissait jusqu’au milieu du XXe siècle d’un certain consensus en termes de valeurs et de croyances, lesquelles donnaient forme au monde de ses ancêtres. La perte de ce consensus s’avère hautement déstabilisante », affirme Michael Kobre. Sans divin, sans transcendance, plus de valeurs auxquelles se référer, plus d’idéal auquel se raccrocher. Une idée résumée dès les premières pages du Dernier gentleman, lorsque le narrateur omniscient remonte l’arbre généalogique du héros, Will Barrett.

« Son arrière-grand-père savait à quoi s’en tenir, le disait et se comportait en conséquence, sans se préoccuper de ce que les autres pensaient. Il portait même un revolver dans son holster comme un héros de western, avait un jour provoqué le Grand Sorcier du Ku Klux Klan chez le barbier et lui avait proposé de régler ça au pistolet dans la rue. La génération suivante, celle du grand-père, semblait savoir à quoi s’en tenir mais n’en était pas vraiment sûre. Il était courageux, mais réfléchissait beaucoup au fait de l’être. Lui aussi se serait battu en duel avec le Grand Sorcier s’il était sûr que ce fût la chose à faire.

Le père était courageux aussi, il affirmait ne pas se préoccuper de ce que pensaient les autres, mais c’était faux. Plus que tout, il voulait agir avec honneur et être bien considéré par les autres hommes. Sa vie était donc une épreuve. Il devint ironique. Pour lui, ce n’était pas une bagatelle que de traverser la rue par un ordinaire matin de septembre. Il fut finalement tué par sa propre ironie, sa tristesse et par la difficulté à vivre un jour ordinaire en un pas de danse parfaitement honorable. Quant au jeune homme, dernier de la lignée, il ne savait pas quoi penser. Il devint donc un observateur, un auditeur et un voyageur. »

Ce mal qui ronge la société moderne, cette absence de certitudes qui conduit les personnages de Percy à tourner en rond, Thomas More, le héros de L’Amour parmi les ruines, à la fois médecin du corps et de l’âme, la fait remonter jusqu’à René Descartes, qui, par son dualisme, a coupé toute possibilité de verticalité et d’élévation, amorçant la lente chute qui prend toute son ampleur durant le second vingtième siècle.

« Selon cette vision, nous autres, occidentaux, avons traité l’activité de l’intellect comme une opération désincarnée. Nous en avons fait une faculté indépendante du corps, et l’avons ainsi abstraite de tout lieu, de toute histoire et de toute tradition », développe Ralph Wood, professeur de théologie et de littérature à l’Université Baylor, au Texas. Soucieux d’aider son prochain, le docteur More se donne ainsi pour ambition de combler, à l’aide d’une curieuse invention, le lapsomètre ontologique quantitatif-qualitatif, qui mesure les troubles de l’âme, « le terrible abîme qui déchire l’homme occidental depuis que l’illustre philosophe Descartes arracha le corps de l’esprit et transforma l’âme elle-même en un fantôme qui hante sa propre demeure. »

Le rationalisme des Lumières et l’individualisme romantique ont poursuivi le travail de Descartes, tandis que la mort des grandes idéologies, la sécularisation et la fin de la société traditionnelle durant le XXe siècle ont achevé de faire de l’homme une monade ontologiquement privée de tout absolu théorique auquel se référer. « L’homme moderne décrit par Percy habite une sphère de l’immanence, où tous les problèmes sont posés et résolus à l’échelle humaine. C’est un cosmos fermé, privé de toute verticalité, et dont la seule signification possible est celle qu’il est lui-même capable de lui donner, tâche dont l’homme n’est pas à la hauteur, ce qui le conduit au désespoir », décrypte Ralph Wood.

Si la religion demeure très présente dans l’œuvre de Percy (nous somme après tout au cœur de la Bible Belt américaine, « la partie la plus chrétienne de ce pays », comme l’affirme le narrateur des Signes de l’Apocalypse), c’est une fausse religion, aseptisée et convertie aux joies du consumérisme. « Il y a des pages hilarantes dans lesquelles Percy, lui-même catholique, se moque de ce qu’est devenue cette religion dans l’Amérique décadente de demain où il place l’action de L’Amour parmi les ruines : le logo de l’église est une maison de banlieue pavillonnaire entourée d’une clôture, on célèbre le Dimanche du Droit à la Propriété et on hisse Old Glory durant la messe ! » s’amuse Ralph Wood.

Cher Percy, l’ironie est en effet mordante, la gravité côtoie toujours le grotesque. « Il fait partie de toute une tradition qui remonte jusqu’à Aristophane et englobe Rabelais, Cervantès et Jonathan Swift. Ses romans se lisent comme des contes philosophiques où la satire est omniprésente, où le sérieux et le comique, le sacré et l’obscène sont étroitement mêlés… Il y a une dimension indéniablement carnavalesque, et il n’est pas anodin que son premier roman, Le Cinéphile, se déroule pendant la semaine de Mardi Gras[9] », note Robert Dupree, professeur de littérature à l’Université de Dallas.

Les mirages de la science

Une conséquence directe de cet aplanissement généralisé, de cette mort de la transcendance, est la suprématie de la science, ou plutôt du scientisme, qui tient une place centrale dans les romans de Percy. Le héros est ainsi immanquablement confronté avec ce qui semble constituer pour l’auteur l’hypostase de la modernité. Le plus souvent représentée sous les traits d’un charismatique personnage méphistophélique, la science semble apporter des réponses séduisantes, susceptibles de résoudre en un tour de passe-passe les tourments métaphysiques qui travaillent le personnage. Mais les failles de cette voie prométhéenne finissent toujours par se manifester.

Ainsi d’Art Immelman, étrange représentant de commerce de L’Amour parmi les ruines, qui propose à Thomas More, dans un pacte faustien, d’acheter son lapsomètre pour le fabriquer à la chaîne, tout en y apportant une modification lui permettant non plus seulement de diagnostiquer les troubles de l’âme humaine, mais encore de les guérir comme par enchantement à l’aide d’un obscur processus d’ionisation. L’aspect méphistophélique du personnage est clairement suggéré par Percy : il sent le soufre, exhibe l’élégance, les traits androgynes et séduisants d’un diable fin-de-siècle, apparaît et disparaît comme par enchantement.

Jusqu’à son nom (« homme du ciel » en allemand) rappelle la chute du porteur de lumière. Sa promesse de sauver l’humanité grâce à la science tourne au chaos généralisé lorsque, dans une scène évoquant volontiers la nuit de Walpurgis, les Louisianais utilisent le lapsomètre pour stimuler l’appétit sexuel, lançant une véritable orgie digne des derniers jours de Rome.

Mais nul n’incarne davantage les pernicieuses promesses du scientisme que Bob Comeaux, le médecin eugéniste du Syndrome de Thanatos, qui entreprend de guérir l’humanité de tous ses maux et la ramener au stade prélapsaire à l’aide d’une solution chimique diffusée dans les réserves d’eau potable de la région de Baton Rouge, la capitale de la Louisiane. Sa solution miracle rend ses cobayes heureux et pacifiques, mais les fait du même coup régresser, les privant de leur humanité.

Percy fait de Comeaux un personnage flamboyant et charismatique, argumentant à grands renforts d’idées humanistes et de statistiques prouvant l’efficacité de son dispositif (réduction du nombre de meurtres, de viols, de grossesses prématurées…), tandis que son tacite opposant, le narrateur Thomas More, se montre singulièrement effacé à chaque échange. « Comeaux peut être rapproché de la figure du Grand Inquisiteur des Frères Karamazov, qui reproche au Christ de trop attendre de l’humanité. Donner le libre arbitre à l’homme serait cruel, car ce serait exiger de lui quelque chose qu’il est incapable d’accomplir », affirme Daniel Ritchie, professeur de littérature à l’université Bethel.

Plutôt que par le verbe, qu’il manie avec un art presque satanique, Comeaux est vaincu, dans les faits, par les actes du narrateur, qui refuse de sacrifier ce qui fait le propre de l’homme à son bonheur terrestre, et, de manière allégorique, par un autre personnage qui est en quelque sorte le jumeau inversé de Comeaux : le père Reynaldo Smith, un ecclésiaste excentrique qui s’est retranché dans une tour de guet au cœur de la forêt, d’où il contemple le crépuscule du monde.

Lors d’un échange avec le narrateur, Thomas More, le père Smith confie avoir voyagé dans l’Allemagne des années 1930 lors de sa jeunesse, et été séduit par de futurs bourreaux nazis qui étaient alors des hommes de science animés des meilleures intentions du monde, désireux d’alléger les souffrances de l’humanité par la médecine, quitte à pratiquer l’eugénisme. C’est grâce aux visions du père Smith que Thomas More prend conscience du fait que l’expérience de Comeaux prend un tour des plus abjects, sa solution étant employée par des pédophiles dans une institution scolaire pour rendre les enfants dociles et leur infliger toutes sortes d’affreux sévices.

Référence directe à Siméon le Stylite, un saint du Ve siècle qui a vécu la fin de sa vie retranché au sommet d’une colonne, Smith est, comme lui, perché sur sa tour de guet, guettant les incendies allégoriques qui menacent de détruire notre civilisation. « En faisant du Père Smith quelqu’un qui cherche des signes (que ce soit de la fumée indiquant un incendie ou le mal l’empreinte du démon), Walker Percy fait référence à la nature prophétique et vétéro-testamentaire de la prêtrise. L’idée que les prophètes bénéficiaient de pouvoirs divins et pouvaient transmettre les messages du ciel a survécu jusqu’à l’âge apostolique.

Le dernier prêtre fictif de Percy parle et agit d’une manière étrangement nouvelle, cohérente avec sa mission prophétique. Par la totalité de son existence, il attire avec force l’attention sur le mal dans le monde, qui pourrait signifier la fin des temps, et le besoin de protéger ceux qui ne peuvent appeler à l’aide. Dans ce roman, Percy décrit ainsi un individu qui, à travers ses excentricités, refuse d’accepter la fin du monde », analyse le révérend Patrick Samway, S.J[10], auteur d’une biographie de Percy[11].

Au commencement était le verbe

Tout est affaire de signes, chez Percy. De même qu’un curé anachorète et lunatique figure un saint des derniers temps de l’empire romain, le langage employé par les personnages fait écho aux maux qui traversent le monde moderne, et peut également servir de possible échappatoire pour le héros. La science n’apportant pas de réponses satisfaisantes, c’est par le pouvoir du verbe que celui-ci peut retrouver du sens et réintégrer un cosmos harmonieux. Le verbe est ainsi à la fois symptôme et remède.

Dans Le Syndrome de Thanatos, c’est l’étrange manière dont s’expriment certains patients du docteur Thomas More qui le convainc que quelque chose cloche chez ces derniers, et finit par le mener à la découverte que son homologue Comeaux les a drogués, menant elle-même à la révélation d’un odieux complot pédophile. Dans L’Amour parmi les ruines, le décidément très prophétique Reynaldo Smith se retrouve incapable de prononcer son homélie, perte momentanée de la parole qu’il attribue au fait qu’il « vit dans une cité des morts ».

Pour l’écrivain louisianais, qui s’est passionné pour la linguistique, et notamment pour les travaux de Charles Sanders Peirce, le langage est, en effet, ce qui fait notre humanité : être, c’est nommer. À l’inverse, le suicide, d’un point de vue sémiotique, consiste à garder le silence face à la réalité. « Au dualisme cartésien, Percy oppose le langage, vu comme une passerelle entre le monde de l’esprit et le monde physique, ou monde de l’incarnation. Le langage est pour lui forcément incarné », affirme Robert Dupree.

L’intérêt de Percy pour la sémiotique et la linguistique s’associe ici à son catholicisme : pour lui, l’événement hypostatique, la venue du divin dans l’histoire, sous la forme du Christ, valide l’homme en tant que faiseur de symboles qui utilise le langage à la fois en tant que scientifique et en tant qu’artiste en quête de la vérité.

Cette alliance est particulièrement évidente dans Les Signes de l’Apocalypse, sans doute le roman le plus chrétien de Percy. Au milieu de celui-ci, le héros, Will Barret, décide de s’enfermer dans un tunnel qui servait jadis de cachette aux soldats confédérés, déterminé, en un geste fort pascalien, à se laisser dépérir si Dieu ne met pas en œuvre quelque chose pour le sauver, et entendant ainsi prouver son existence ou sa non-existence.

Une rage de dents (intervention divine ou non ? Là encore, le mystère reste entier, le signe ambigu) finit par le conduire à quitter son antre, et à accomplir ainsi une chute spectaculaire, métaphore à la fois de la chute originelle et de la résurrection du Christ, jusqu’aux pieds d’Allison, une jeune femme échappée d’un hôpital psychiatrique et réfugiée dans une serre abandonnée au milieu de la forêt, à proximité d’un terrain de golf. Ayant suivi une cure d’électrochocs qui ont endommagé sa mémoire, Allison doit réapprendre à s’exprimer normalement, ce qui l’amène à user d’un langage décalé, parfois obscur, mais très créatif. C’est à travers elle que Will Barrett entrevoit progressivement la but ultime de la quête qu’il a entreprise au début du roman pour sortir de son engourdissement.

« Allison émerge comme une nouvelle Eve. Ne pas avoir de souvenirs peut être bénéfique, car cela permet de découvrir le monde à travers le langage et de ne pas être entravé par des définitions non-applicables, des signifiants dépassés et des phrases inutiles. Elle ajoute une dimension romantique et comique à l’histoire en brisant les vieux systèmes linguistiques et voyant la beauté nue qui l’entoure. Alors qu’elle s’efforce d’apprendre un nouveau langage, le lecteur est invité à voir le monde avec des yeux neufs », décrypte le père Samway. L’acuité de regard dont est capable l’étranger est ainsi de nouveau mise en avant.

« Dis-moi la vérité unique, et non pas deux vérités distinctes ou plus, à moins que ces vérités distinctes soient des sous-vérités, à moins qu’elles ne soient des sous-vérités d’une vérité unique. Y a-t-il une seule vérité ou plusieurs vérités séparées ? » s’interroge Allison lors d’un échange avec Will Barrett.

Un pèlerin parmi les ruines

Ce nouveau langage dont Barrett fait l’expérience à travers Allison lui permet de reprendre goût à l’existence et de ne plus être obsédé ni par le suicide de son père, ni par les signes de l’Apocalypse. Il peut recommencer à nommer véritablement les choses, et donc à vivre, là où il se contentait auparavant d’attendre dans une sourde angoisse. « Qu’est-ce que j’attends d’elle et de lui, s’interrogeait-il, et qu’est-ce que je dois obtenir ? Est-elle un don et donc un signe d’un bienfaiteur ? Le Seigneur pourrait-il être là, sous les traits de ce visage simple, naïf et sacré ? Suis-je fou de les vouloir tous les deux, elle et Lui ? Non, je ne les veux pas : il faut que je les aie. Et je les aurai. »

C’est sur ces paroles du héros que s’achève le roman. Tout comme Le Cinéphile et L’Amour parmi les ruines, Les Signes de l’Apocalypse se termine ainsi par l’union du principal protagoniste avec une femme qu’il aime et à laquelle il s’est lié, ainsi que sur un tournant vers la religion aussi timide qu’ambigu, l’amour étant pour le principal protagoniste tacitement perçu comme un signe du divin. La résolution n’est toutefois jamais parfaitement claire : retourné vers la religion, fraîchement confessé, marié à son ancienne secrétaire presbytérienne, revenu de son alcoolisme et s’étant saupoudré de la cendre dans les cheveux en guise de pénitence, le Thomas More de L’Amour parmi les ruines finit ainsi le roman en tétant en douce sa bouteille d’Early Times et lorgnant sa jolie voisine alors qu’il prépare un barbecue au milieu des bayous.

Les romans de Walker Percy ne se terminent jamais sur une conclusion stable et certaine, car pour l’auteur, ses personnages sont des pèlerins engagés dans une quête perpétuelle au sein d’un monde apocalyptique, c’est-à-dire un monde de la Révélation. « Ce livre est, pour résumer, une modeste reprise de la notion judéo-chrétienne selon laquelle l’homme est davantage qu’un organisme dans un environnement, plus qu’une personnalité intégrée, plus encore qu’un individu mature et créatif, comme on dit. Il est un voyageur et un pèlerin », déclare ainsi l’auteur lors de son discours de réception du National Book Award pour Le Cinéphile, à New York, en 1961.

C’est en se lançant dans ce pèlerinage à l’issue incertaine que le personnage triomphe du désespoir. Comme Binx Bolling, le narrateur du Cinéphile, le dit lui-même, « La quête est ce que quiconque entreprendrait s’il n’était pas engoncé dans son quotidien. Entrevoir la possibilité de la quête, c’est déjà entreprendre quelque chose. Ne rien entreprendre, c’est être désespéré. » Dans un monde hanté par une fin du monde qui ne dit pas son nom, le héros de Percy est un homme qui, a défaut d’avoir résolu toutes ses interrogations métaphysiques, entrevoit, grâce à l’alchimie du verbe, la possibilité de l’amour, qui est à la fois eros et caritas, et, à travers lui, de la quête. Un pèlerin parmi les ruines[12].

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.

[1] Pour les lecteurs anglophones, le site The Walker Percy Project rassemble un grand nombre de ressources sur l’auteur. En Français, l’œuvre de Percy est décortiquée sur le blog Stalker : https://www.juanasensio.com/archive/2018/09/19/walker-percy-dans-la-zone.html

[2] Son premier roman, Le Cinéphile (The Moviegoer), paraît en 1961. Son dernier, Le Syndrome de Thanatos (The Thanatos Syndrome), est publié en 1987, trois ans avant sa mort.

[3] D’avant la guerre de Sécession (qui se déroule de 1861 à 1865).

[4] Le Sud modernisé et industrialisé, par rapport au Sud Antebellum, agraire, traditionnel, aristocratique et esclavagiste.

[5] Il faut ici noter l’influence de Freud, autre grande inspiration de Percy, qui a d’abord suivi des études de médecine avant de se consacrer à l’écriture.

[6] Reading Walker Percy’s novels, Louisiana State University Press, Mai 2018, et Walker Percy, Fyodor Dostoevsky, and the search for influence, Ohio State University Press, Octobre 2017 (non traduits).

[7] Toutes les traductions de Percy sont de l’auteur de l’article.

[8] Percy fait apparaître certains de ses personnages dans plusieurs romans différents : ainsi Will Barrett est-il à la fois le héros du Dernier gentleman et des Signes de l’Apocalypse, tandis que Thomas More est le narrateur de L’amour parmi les ruines et du Syndrome de Thanatos.

[9] Comme décrit dans Le Cinéphile, la tradition de Mardi Gras est extrêmement importante en Louisiane, où elle donne lieu à des festivités, des libations et des processions dionysiaques et carnavalesques qui s’étendent sur plusieurs semaines.

[10] Society of Jesus, Compagnie de Jésus.

[11] Walker Percy: a life, Loyola Press, avril 1999 (non traduit).

[12] L’expression est de Jay Tolson, biographe de Percy.