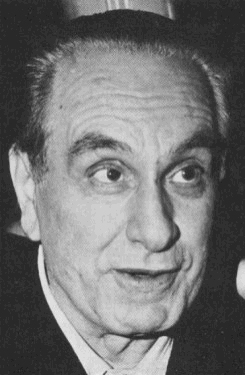

Au cours des années 1917-1919, lors de sa période Dada, Julius Evola doit aux drogues sa première approche pratique de l’ésotérisme qu’il expose dans Le Chemin du Cinabre. Il utilise alors les drogues pour découvrir de nouveaux états de conscience et de nouvelles expériences de la transcendance. Ernst Jünger fut lui aussi consommateur de drogues tout au long de sa vie, contrairement à Evola qui s’en détourna assez rapidement. Tous deux nous livrent une vision singulière de la drogue comme voie d’accès au spirituel, à contre-courant de l’approche purement récréative et hédoniste défendue par le monde moderne.

Bien que la réflexion sur la drogue soit d’importance assez mineure dans le travail de Julius Evola, celle-ci n’en reste pas moins éclairante pour comprendre et critiquer la manière dont l’homme moderne s’en est approprié l’usage. C’est dans Chevaucher le tigre qu’Evola développe le plus longuement sa conception de la drogue, qui est, nous dit-il, dans la société moderne, avant tout une tentative d’évasion d’un réel jugé insupportable ; tentative qui ne peut qu’échouer puisqu’elle n’arrive à penser aucun principe supérieur à ce même réel – seulement l’immanent. Tandis que les drogues servaient auparavant de moyen d’appréhension du supra-sensible, l’homme moderne les utilise dorénavant de manière uniquement profane, à l’instar des deux utilisations radicalement opposées de l’alcool dans les rites initiatiques es cultes dionysiaques d’une part, et dans le monde moderne d’autre part. En effet, la drogue exerce selon Evola des effets bien distincts selon la disposition psychiques à l’altération de conscience dans laquelle se trouve celui qui la consomme – une idée proche de celle défendue par Jünger dans Approches, drogues et ivresse. Or, si l’homme traditionnel a recours à la drogue comme voie d’accès au sacré, l’homme moderne est dans un état de conscience déjà altéré par la névrose.

L’utilisation de la drogue, pour l’homme moderne, est donc avant tout un moyen de s’extraire de cette géhenne, cette « situation psychique ou existentielle négative, « couverte » ou patente ». Il espère ainsi retrouver une espèce de « normalité » dans un monde dominé par l’ascèse de la Technique ne tolérant aucun écart hors du Temps. Pour lui, « l’usage de la drogue est moins la cause que le symptôme d’une profonde altération, d’un état de crise, d’une névrose. »[1] L’utilisation de la drogue par l’homme moderne ne pourra donc jamais le conduire à une « dimension supérieure du réel » qui l’ouvrirait au-delà du Soi, du fait de sa disposition psychique et de son aliénation préexistante à la consommation de drogue, mais seulement à des faux-semblants et des simulacres. Théoricien du simulacre, Baudrillard notait d’ailleurs d’ailleurs dans La Société de consommation que l’homme ne peut envisager la drogue autrement que comme un acte consommatoire « d’expérience », cherchant à provoquer une « sensation » nouvelle, avec le LSD tout autant qu’avec l’anguille au whisky ou des vacances de Noël aux Canaries. L’homme moderne cherche à s’étourdir, à s’abandonner à de nouvelles sensations, et c’est bien parce qu’il ressent l’existence elle-même avant tout comme une souffrance qu’il y succombe avec une telle facilité.

La critique que formule Evola à l’encontre de la drogue telle qu’elle consommée à l’époque moderne fait écho à ses conceptions musicales, notamment sur la question du jazz. Evola observe, toujours dans Chevaucher le tigre, le déclin progressif de la musique « mélodramatique, mélodique et héroïco-romantique » qu’il assimile à Wagner et de la musique « tragico-pathétique » incarnée par Beethoven, deux musiques-chants peu à peu remplacées par la musique-danse, dont le jazz fait partie. Cette musique physique entend selon lui mouvoir le corps plutôt que l’âme et chercherait à dépasser l’impasse dans laquelle s’était retrouvée la musique, à savoir celle d’une cristallisation dans l’hermétisme intellectualisant et dans une recherche purement mathématique (comme ce put être le cas la musique dodécaphonique). Evola ne peut que regretter dans le jazz la disparition des éléments gracieux et sensuels, qui étaient auparavant l’apanage des danses européennes, auxquels se substitue une musique « mécanique et dissolvante » convenant aux masses ahuries d’une époque mue par l’économisme et la technique.

Ces masses, représentant le type contraire des « hommes différenciés », cherchent ainsi précisément à s’étourdir, sans même être conscientes de ce qui se trame dans leurs comportements. Evola souligne à ce propos que l’abrutissement détourne même l’Occidental des musiques extatiques du folkore musical européen, pourtant riche en rythmes dynamiques, comme celles de l’Europe sud-orientale. Ce rapprochement entre drogue et jazz, entre consommation profane et musique physique, se retrouve déjà quelques décennies plus tôt sous la plume de Hermann Hesse. Dans Le loup des steppes, le personnage de Pablo, joueur de saxophone dans un jazz-band et spécialiste de drogues en tous genres, initie en effet le narrateur à leur consommation. Grâce à celles-ci, Pablo entend faire vibrer les corps de son audience, leur « allumer le sang » ; chose qui se réalisera d’une toute autre manière que celle entendue ici, lors de la scène finale du roman, tournoyant dans une vaste folie sanguinaire d’un narrateur emporté par la drogue et l’illusion.

Usage profane contre transcendance

Ainsi, la lecture de Jünger et d’Evola permet de distinguer quatre types d’usage de la drogue. En premier lieu, un usage de la misère, de la criminalité et de la marginalité, qui voit « ces errances et ces tournoiements de masses humaines éméchées à travers des quartiers vastes et sinistres »[2], décrits par Jack London ou Charles Bukowski. En deuxième lieu, l’usage pseudo-marginal pratiqué par la bourgeoisie lorsqu’elle cherche à s’échapper d’un monde abâtardi par la rationalisation et le tiédissement incessant de la vie. En troisième lieu, un usage thérapeutique, dont Jünger remarque qu’il repose sur la duplicité d’une législation permissive adossée aux intérêts de l’industrie pharmaceutique et de l’État. C’est contre cela même qu’Artaud s’insurge dans sa Lettre à Monsieur le législateur sur la loi sur les stupéfiants, dans L’Ombilic des limbes :

« Il y a un mal contre lequel l’opium est souverain et ce mal s’appelle l’Angoisse, dans sa forme mentale, médicale, physiologique, logique ou pharmaceutique, comme vous voudrez.

L’Angoisse qui fait les fous.

L’Angoisse qui fait les suicidés.

L’Angoisse qui fait les damnés.

L’Angoisse que la médecine ne connaît pas.

L’Angoisse que votre docteur n’entend pas.

L’Angoisse qui lèse la vie.

L’Angoisse qui pince la corde ombilicale de la vie.

Par votre loi inique vous mettez entre les mains de gens en qui je n’ai aucune espèce de confiance, cons en médecine, pharmaciens en fumier, juges en malfaçon, docteurs, sages-femmes, inspecteurs-doctoraux, le droit de disposer de mon angoisse, d’une angoisse en moi aussi fine que les aiguilles de toutes les boussoles de l’enfer.»

Alors que notre époque ne semble plus connaître que ces trois premiers usages, condamnés par Evola et Jünger car profanes, c’est avec le quatrième qu’il importerait donc de renouer : l’usage de la drogue inhérent à la pratique religieuse. À la différence d’Evola qui s’en détournera relativement vite, Jünger ne cessera d’explorer l’usage de différentes drogues afin de les rattacher à une forme de transcendance. Dans Approches, drogues et ivresse, il tente une réflexion tout à fait profonde, érudite et personnelle, en commençant par relever le caractère ambivalent des drogues : moyen d’accès au divin non dénué e conséquences (« rapt prométhéen »), agissant sur l’action et la volonté autant que sur la contemplation et le regard pur, émancipatrice autant qu’aliénante, conduisant à de nouveaux états de conscience, ou provoquant au contraire l’inconscience. « Trop et trop peu de vin ; ne lui en donnez pas, il ne peut trouver la vérité ; donnez-lui-en trop, de même », notait déjà Pascal dans ses Pensées.

La nature ontologique de l’ivresse

Jünger considère que la drogue peut être « ouvreuse de voies » vers le divin, tout comme peuvent l’être la méditation, l’extase du pur mouvement et de la danse des derviches tourneurs, la musique, le jeûne, ou même l’alpinisme chez Evola dans Méditations du haut des cimes, ou encore l’abstinence dans la religion islamique. En ce sens, Evola nous apprend dans Révolte contre le monde moderne, que l’homme traditionnel pouvait à l’aide de sa seule faculté imaginative « recevoir et traduire dans des formes plastiques des impressions » tout aussi aiguisées que dans un état onirique ou sous influence de drogues. Par la dramatisation symbolique de « l’expérience objective de la nature », l’homme traditionnel pouvait, en plus de sa perception physique, expérimenter « une perception « psychique » ou subtile des choses et des lieux – correspondant aux « présences » qui y étaient réparties », qui dépasse ainsi la pure faculté imaginative du poète.

Dans son approche, Jünger mêle expériences religieuses, expériences personnelles, réflexions historiques et artistiques – une démarche intuitive « psychonautique », pour reprendre son néologisme. Il est tout sauf anodin, nous dit-il, que le rapport des hommes traditionnels aux stupéfiants, eux qui facilitent le « Grand Passage », soit avant tout de nature religieuse. Ainsi en Europe, l’alcool, qu’il classifie à juste titre parmi les drogues, occupe une place dominante. Dans l’Europe méridionale, c’est le vin qui régit la vie des hommes, tant mythiquement concrètement, les rythmant par des fêtes en tous genres. Dionysos y apparaît comme étant le « Roi de la fête avec son cortège de satyres, silènes, de ménades et de fauves »[3] et le fondateur de rites à mystères orgiaques, où le vin n’est pas tant la finalité de la fête que le principe révélateur confirmant l’existence-même du mystère célébré. Dans les pays du nord, c’est toujours l’alcool, bière ou hydromel, qui relève de l’apanage divin, avec pour égérie Gambrinus. Dans la mythologie nordique, Odin devient le dieu des poètes en dérobant au géant Suttungr l’hydromel des poètes, cette boisson qui conférait la maîtrise du langage, tout comme ce nectar olympien « neuf fois plus doux que le miel » octroyait l’immortalité.

L’ivresse a ici un caractère ontologique : elle révèle aussi bien le caractère réel de l’homme la consommant que celui du principe supérieur. Jünger note à ce titre, chez l’Occidental, une préférence pour les drogues stimulantes, ou plutôt sa tendance à les considérer comme telles en toute occasion, comme l’Européen accostant frénétiquement sa cigarette, a contrario de « l’homme en chélabyjê qui se fait apporter le narguileh, devant un café de Damas »[4].

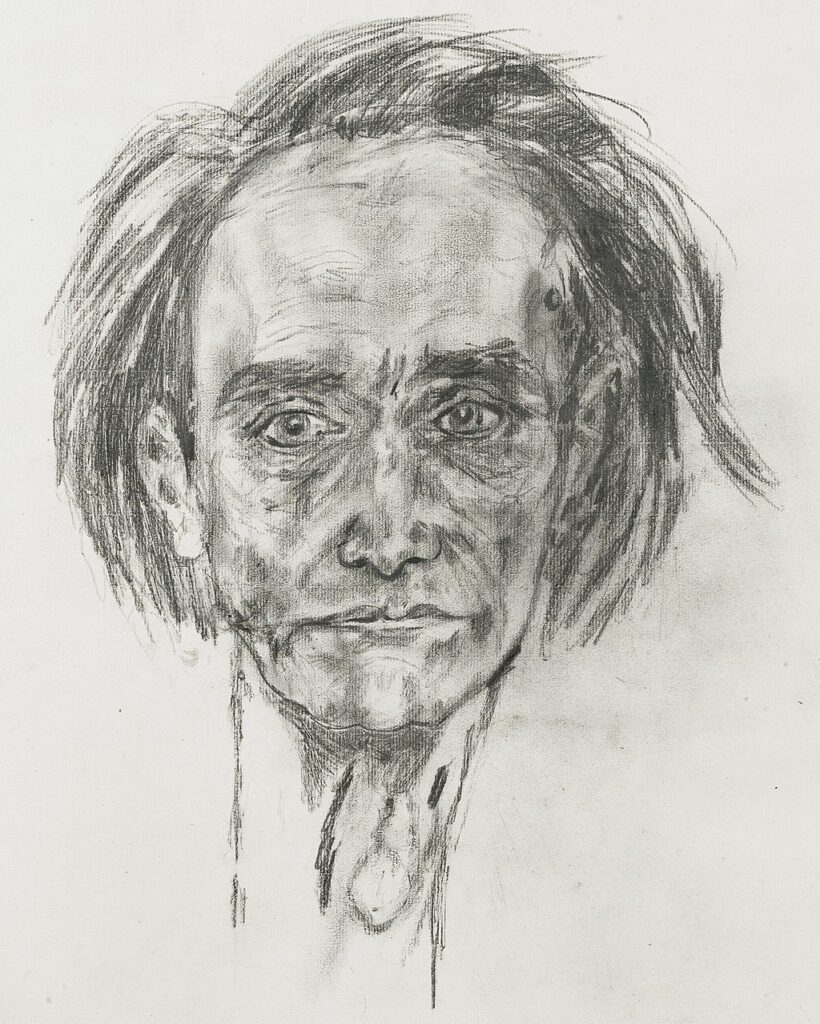

La drogue telle que la vit personnellement Jünger est un procédé jaculatoire qui s’inscrit dans cette continuité transcendante. Dans Approches, drogues et ivresse, initialement destiné à Mircea Eliade, Jünger nous livre des descriptions saisissantes de ses expériences avec les drogues, certaines étant plus marquantes et plus ou moins réussies que d’autres. Celles qui semblent les plus dignes d’intérêt sont celles qu’il nomme « mexicaines » – terme qu’il faut comprendre non pas comme une simple évocation géographique, mais comme une unité spirituelle, en fonction de leurs caractéristiques chimiques et botaniques – comme le peyotl, la mescaline ou le LSD. Le Mexique est déjà une terre de l’ivresse et de la transcendance sous la plume de Malcolm Lowry, dans Au-dessous du volcan, cette « Divine comédie ivre » , ou sous celle d’Artaud, dont la quête spirituelle est évoquée dans Les Tarahumaras.

Il y aurait dans la topographie même de ce pays un caractère mystique : « Le pays des Tarahumaras est plein de signes, de formes, d’effigies naturelles qui ne semblent point nés du hasard comme si des dieux qu’on sent partout ici, avaient voulu signifier leurs pouvoirs dans ces étranges signatures. » Artaud participera lors de son voyage à une cérémonie initiatique à base de peyotl, que les Tarahumaras utilisent dans leurs rites religieux et qui amène l’individu à se dissoudre dans le collectif, hors du Temps, pour se fondre dans l’Absolu. La révélation mystique d’Artaud y est alors éclatante : « Et j’ai vu, sur les montagnes du Mexique, au-dessus de toutes les épreuves humaines luire les flammes d’un Grand Cœur Saignant. Pris, en montant, comme par le bras de la mer, je me suis vu rejeté hors du conforme inassuré des choses, et étalé tel que moi-même enfin, moi-même, dans la Vérité de l’Essentiel. […] Avec JESUS CHRIST – LE PEYOTL, j’ai entendu le corps humain. »

Une voie d’accès à la vérité

Les évocations de ces drogues mexicaines revêtent un caractère essentiellement mystique chez Jünger. Celui-ci évoque une prise de LSD avec son ami Albert Hofmann, le scientifique ayant justement fait la découverte de cette drogue, lors de laquelle le monde de la Technique, dans lequel les deux hommes vivent, se révèle toute son opposition au monde supra-sensible : « Les cloches sonnent. « Cela vaut mieux que les machines. » ». Ce monde extérieur devient « importun » face à quelque chose auquel il n’y a « rien de comparable dans notre langage. » Cette prise de drogue va jusqu’à révéler l’essence même des choses, au-delà de leur simple manifestation, « comme si une source abondante jaillissait jusque dans les phénomènes », l’être se concentrant alors en épiphanie dans le phénomène.

Lors d’une autre séance de consommation de drogues, la mescaline cette fois, Jünger assiste à une apparition cosmogonique du Loup de Fenrir, dont la bave, s’écoulant de sa gueule béante, fait naître la Voie Lactée. Sous l’effet de la drogue, tout se chamboule, à commencer notre rapport à ce qui constitue l’un des piliers de notre existence : le Temps. Celui-ci peut se trouver ralenti ou accéléré, mais, plus puissamment encore, c’est dans l’atemporel que se rencontre l’Eternel. Ces expériences personnelles de la drogue ont par ailleurs en partie inspiré Jünger pour son roman Héliopolis, publié en 1949, dans lequel Lucius et Boudour Péri se servent d’une expérience psychotrope mystagogique lors de la Nuit des Lauriers pour s’« introduire dans les caches et les antres de ce monde ». Les drogues portent en leur sein des énigmes, différentes selon chaque type, qui une fois déchiffrées, révèlent le « contenu de notre être », et surtout, la « clef du mystère universel. »

Pour Evola et Jünger, les drogues peuvent donc être utilisées pour élargir la conscience et lui permettre d’accéder aux mêmes vérités que celles auxquelles les mystiques souhaitent parvenir – des vérités qui nous seraient autrement voilées. Entre le mystique en extase et l’homme en quête spirituelle sous l’effet de drogue, la limite serait dès lors minime. Le récit de la descente de l’Esprit sur les apôtres lors de la Pentecôte, dans la Bible, établit lui-même un rapprochement avec l’état d’ivresse dans lequel les douze disciples du Christ semblent plongés, s’exprimant soudain dans toutes les langues. C’est au fond la disposition psychique et l’objet de la quête qui importent, toute utilisation de la drogue par l’homme moderne étant vouée à l’échec, car comme le résume Jünger : « Eussent-ils la pierre des Philosophes, Ce serait le philosophe qui manquerait à la pierre ».

Théo Delestrade

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.

[1] Chevaucher le tigre, Evola

[2] Approches, drogues et ivresse, Jünger

[3] Approches, drogues et ivresse, Jünger

[4] Approches, drogues et ivresse, Jünger