La philosophe andalouse María Zambrano (1904-1991) a vécu une partie de sa vie en exil au Mexique. En 1939, elle donne une série de cours et conférences dans toute l’Amérique latine avant de publier Philosophie et poésie (Filosofía y poesía), traduit en français en 1983. Dans cet ouvrage, Zambrano aborde la philosophie avec un prisme sensoriel, pouvant s’apparenter à une sensibilité poétique. Dans Philosophie et poésie, comme dans L’Homme et le divin, composé la même année, elle explore le concept de « raison poétique ». Les deux œuvres se nourrissent l’une et l’autre et sont animées par l’idée que la philosophie et la poésie peuvent se comprendre dans un rapport d’unité.

Philosophie et poésie s’ouvre sur une affirmation audacieuse : Platon se serait trompé, la poésie et la philosophie ne sont pas deux domaines de pensée antinomiques mais bien complémentaires. « Ce que le philosophe poursuivait, le poète d’une certaine façon l’avait en lui […] Le poète ne renonçait pas, il cherchait à peine, parce qu’il possédait. Il possédait pour le moment ce qui s’offrait à ses yeux, à ses oreilles, à son toucher. » Ce à quoi elle ajoute : « Le chemin de la philosophie est le plus clair, le plus sûr, la Philosophie a vaincu dans la connaissance car elle a conquis quelque chose de ferme, quelque chose de si vrai, compact et indépendant qu’il est absolu, qu’il ne se fonde sur rien et que tout vient s’y fonder. » Pour María Zambrano, le philosophe cherche et se cherche, mais il a l’avantage de connaître l’objet de cette quête. Le poète, lui, n’a jamais cure d’explorer ses maux et ses joies, il cherche jusqu’à l’essence même du mot « poète » ; ainsi son domaine d’exploration se fige dans la sensation, mais sans objet précis. La seule différence dans cette recherche perpétuelle du philosophe et du poète porte alors sur le fait que le philosophe recherche par besoin de complétude, lorsque le poète recherche en s’immergeant dans une surabondance extérieure de stimuli, de sensations, de communion avec ce qui l’entoure.

Dès lors, il semblerait que l’un cherche grâce à l’action de penser, lorsque l’autre se concentre sur le recueillement. Platon condamne la poésie au nom de la raison et de la vérité ; il accuse Homère de ne pas écrire la vérité et ne peut concevoir la poésie autrement que comme un art frivole. « Voilà ce que je voulais dire, en revenant à la poésie, pour me justifier d’avoir précédemment banni de notre république un art aussi frivole : la raison nous en faisait un devoir. Disons-lui encore, pour qu’elle ne nous accuse pas de dureté et de rusticité que ce n’est pas d’aujourd’hui que date la brouille entre la philosophie et la poésie, témoin ces traits : “La chienne glapissante qui aboie contre son maître, l’homme supérieur en sots bavardages, la bande des philosophes qui ont maîtrisé Zeus, ces penseurs qui coupent les idées en quatre, tant ils sont gueux, et mille autres qui témoignent de leur vieil antagonisme”. » Mais Zambrano remarque dans plusieurs œuvres de Platon une dissonance avec ces propos vindicatifs ; elle décèle ainsi dans le Phédon, le Banquet et certains passages de la République un manque évident dans la profondeur du propos s’il n’avait pas de références au mythe poétique. La vérité, en somme, n’est pas atteignable par une seule forme de recherche qui se targue d’être en quête du « vrai », mais bien aussi par l’expérience poétique du monde : l’étonnement poétique, l’expérience du beau mènent à la vérité universelle. Néanmoins, Zambrano arrive assez vite à comprendre les raisons du rejet de l’aspiration poétique chez Platon : ne souhaitant pas altérer les vérités divines par des anthropomorphismes inadéquats et potentiellement excitateurs du vice, l’auteur de La République délégitime la poésie homérique au regard de son projet d’éduquer les âmes à la vertu.

En effet, si l’on se réfère à l’Évangile selon saint Jean : « Au commencement était le Verbe », certes, mais « le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (I, 14) ; incipit qui se lie facilement avec le verset de l’Évangile de saint Matthieu : « Vous êtes le sel de la terre » (V, 13). Zambrano apporte ici une preuve plus évidente des liens entre les paroles évangéliques et la recherche poétique ayant pour medium la chair, le sang, en d’autres termes les entrailles de l’être. Là où la philosophie platonicienne condamnerait la recherche intérieure de réponse, la poésie démontre que l’accès à la Vérité se fait par une double exploration.

La poésie dans la doxa religieuse

Si l’on en croit l’approche de Zambrano, dès les premiers mots de la Bible, la poésie domine. En effet, il y aurait dans les textes religieux, telles les paroles de saint Jean de la Croix, une ode à la poésie immanente. « On ne peut attribuer au hasard, bien que ce soit par le plus heureux des hasards, que saint Jean ait été un poète, le motif de cette merveilleuse unité de poésie, de pensée et de religion, unité qui affecte plus que tout la poésie, car c’est elle qui depuis toujours suit son chemin dans la plus grande solitude », dit-elle dans Saint Jean de la Croix. De la nuit obscure à la plus claire mystique.

Zambrano relie profondément la religion à la poésie, qui ont en commun la quête de l’Amour véritable et confinent à une quête de Salut par l’Amour. L’amour est opposé au désir par le fait qu’il se concentre sur un objet, sur une unité insaisissable qui nécessite de « franchir la mort pour la réaliser ; traverser la vie, la multiplicité du temps ». En effet, si l’amour naît dans la chair, il est possible qu’il reste charnel durant une éternité, tant que l’on n’a pas – pour le laisser se réaliser pleinement et se détacher de la vie – opéré une conversion de cet amour. Platon pensait que cette conversion, vitale à l’accomplissement humain, se ferait par la connaissance. Mais Zambrano pense qu’elle s’est faite avant tout dans la poésie, et par celle-ci. Elle cite alors cette strophe de saint Jean comme étant « la plus platonicienne et la plus poétique de toute la poésie humaine » :

Cristalline fontaine

Si parmi tes visages argentés

Tu dessinais soudaine

Les yeux si désirés

Que je porte en mes entrailles gravées

Dans cette strophe issue du Cantique spirituel de saint Jean de la Croix, les « yeux désirés » sont à la fois ceux du Seigneur, mais aussi sûrement les yeux de celui que l’on peut considérer comme son Amour destiné. Il y a chez Zambrano, une propension à analyser les symboles et la notion de Destin. Auteur d’ailleurs de Délire et destin, elle défend l’existence de légendes, et associe même avec zèle la figure de Platon à celle du taureau et du cygne blanc, symbole qui lui vint en rêve figurant une apparition de son maître Socrate. « On a pu rêver à Platon à travers deux créatures les plus opposées qui soient : un taureau et un cygne blanc. Le taureau du sang et de la mort qui devient la pureté, ailée mais problématique, de la philosophie.»

De la mystique fondamentalement poétique

Zambrano voit l’accomplissement de la poésie dans la vision baudelairienne, dans cette lucidité acquise au fil des siècles. Si le poète autrefois se cantonnait à une expression des forces qui le possédaient et l’inspiraient, il est devenu, grâce à Baudelaire, un poète qui cherche les signes de son Destin dans ses visions poétiques. « Moi, j’ai trouvé ma tulipe noire et mon dahlia bleu ! Fleur incomparable, tulipe retrouvée, allégorique dahlia, c’est là, n’est-ce pas, dans ce beau pays si calme et si rêveur, qu’il faudrait aller vivre et fleurir ? Ne serais-tu pas encadrée dans ton analogie, et ne pourrais-tu pas te mirer, pour parler comme les mystiques, dans ta propre correspondance ? »

Aussi, s’appuyant sur la Divine Comédie, Zambrano trouve la conjonction parfaite de ce qu’elle énonce : l’union idéale et rare de la Poésie, de la Philosophie et de la Religion, et cela sans identification vague, ni symbolique nébuleuse. La seule autre manière d’unir ces trois domaines est donc par la mystique. Cherchant toujours chez saint Jean de la Croix une figure tutélaire, elle écrit à son sujet : « La mystique apparaît avec un visage parfait chez notre saint poète. Son originalité consiste à parcourir avec une transparente perfection le chemin de la mystique que nous pourrions appeler mystique de la création pour la distinguer de la mystique du néant ou nihiliste. C’est un exemple de claire mystique. » Zambrano tente, par un chemin encore jamais parcouru, de retourner aux origines de la parole poétique, et en décrivant un parcours qui fut aussi le sien – celui du choix entre poésie et philosophie – de retrouver le chemin de la « raison poétique ».

Le triomphe de la philosophie

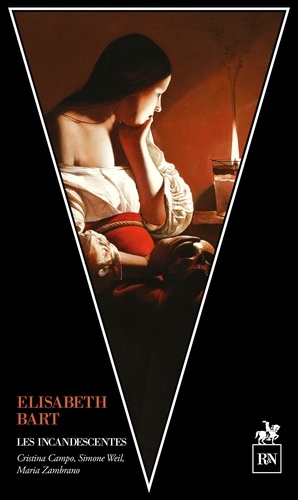

Élisabeth Bart écrivait au sujet de la conclusion à Philosophie et poésie : « La philosophie a triomphé parce que la poésie n’a pas lutté contre elle. » Ce qui est, peu ou prou, la vision de María Zambrano dans ses dernières lignes. Si l’on se réfère à sa propre évolution de la sensation poétique primitive, à l’exploration de la mystique dans la poésie, puis à la rationalisation du sensible ; on aperçoit déjà une conclusion par la philosophie. À bien des égards, la perception de Zambrano demeure originale et nécessairement duale, puisqu’elle porte une vision poétique majeure dans chacun de ses essais. En effet, l’auteure considère que la philosophie conserve l’histoire des hommes, lorsque la poésie conserve l’essence de ceux-ci, « en dehors de tout événement ». Car le poète existe dans l’idée qu’un destin commun nous unit, que la lueur mystique peut nous toucher avec la même intensité, lorsque nous y accordons la même attention. Le philosophe chemine pour se distancer de la longue procession des êtres, unis en un même dessein et une même recherche de la voix divine. Lui s’isole, se démarque, et s’accomplit dans le fait d’être. Pour cela, il est prêt à combattre seul pour trouver son nom « car tous, tous nous espérons un jour être appelés par notre propre nom que nul ne connaît ; ni nous, ni notre mère terrestre. Tous nous espérons un jour être appelés par ce père dont, aux premiers jours, nous avons senti la main et le visage sur nos têtes comme une interdiction, une ombre sur nos fronts purs, au troublant jardin de l’enfance ». Si l’on imagine donc qu’il y a une voie à choisir entre philosophie et poésie, Maria Zambrano apporte la réponse évoquée dans Une Saison en enfer de Rimbaud : « J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges. » La parole définit mais doit aussi pénétrer dans l’inexprimable pour y trouver du sens. Puisque « celui qui a été touché par la poésie ne peut se décider et celui qui a choisi la philosophie ne peut revenir en arrière », l’union de ces deux opposés n’est possible qu’à condition d’y voir un même chemin et une même unité au sein de cette longue procession d’êtres humains.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.