En 2018, Alexandra Arcé proposait une lecture jungienne de l’Expérience de mort imminente (éd. Temps présent). C’était avant sa découverte de l’œuvre de René Guénon et de ses rigoureux exposés des principes métaphysiques traditionnels, dont l’œuvre jungienne apparaît finalement comme leur déformation parodique. Dans Jung et l’occulte. La psychologie analytique au regard de la Tradition (éditions R&N), la psychanalyste s’emploie à une rigoureuse (auto-)critique des thèmes jungiens dont l’apparence de spiritualité s’avère, à l’examen, un occulte substitut de religion, à l’usage de l’individualisme moderne.

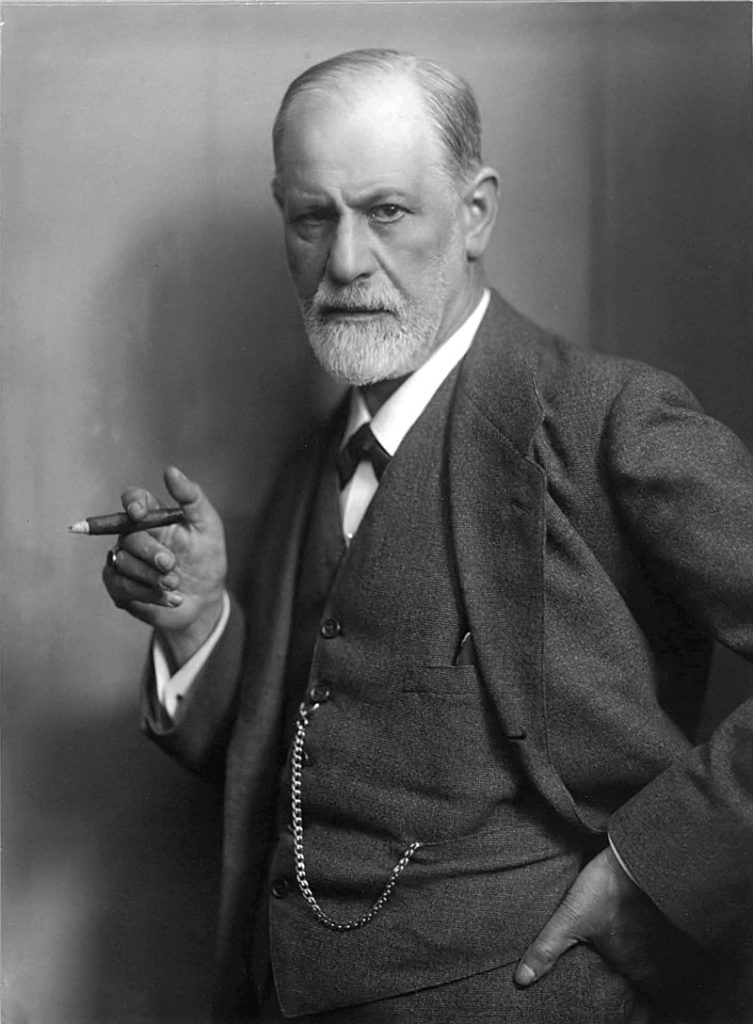

PHILITT : D’après la lettre que vous citez de Sigmund Freud à Carl Gustav Jung du 7 avril 1907, celui-ci admirait celui-là au point de voir en lui l’héritier et continuateur de la discipline psychanalytique. Pourtant, la rupture de Jung avec son maître est entérinée en 1913 parce qu’il en rejette apparemment le matérialisme et ses diverses applications notamment dans sa théorie de la libido. Qu’est-ce qui distingue fondamentalement la psychologie jungienne de la psychanalyse freudienne ?

Alexandra Arcé : Au-delà d’un simple désaccord qui opèrerait autour d’une nature sexuelle de la libido, la séparation qui survint entre Freud et Jung en 1913 traduit l’incompatibilité fondamentale de deux visions du monde. Dans le champ de la psychanalyse au sein duquel les deux hommes se rencontrent, cette opposition s’exprime notamment autour des questions liées à l’origine et à la nature de la libido. Si, à l’époque où ils se rencontrent, Freud conçoit la libido comme une énergie d’origine sexuelle, Jung annonce d’emblée que la libido doit également désigner l’aspiration de l’âme – terme que la psychanalyse n’utilise qu’avec circonspection – vers des sources de satisfaction spirituelle. Contrairement au malentendu que la polarisation entre sexuel et spirituel pourrait induire, le désaccord qui oppose Freud à Jung ne concerne pas la valeur qu’ils attribuent aux expériences désignées par ces deux termes mais à la possibilité de la résorption de l’une dans l’autre.

PHILITT : Comment se détermine plus précisément ce désaccord entre Freud et Jung au sujet de la sexualité ?

Alexandra Arcé : Le déploiement ultérieur des œuvres de Freud et de Jung révèlera sans cesse davantage l’incompatibilité des visions de leurs auteurs. La théorie de la sexualité de Freud insiste moins sur le caractère sexuel des forces pulsionnelles que sur la sexuation au sens étymologique du terme (secare : couper), soit la division fondamentale et irrémédiable de l’être. Jung développe pour sa part une vision moniste de la libido. Le sexuel et le spirituel y sont envisagés comme les qualités d’une seule force pulsionnelle qui se réaliserait unilatéralement dans le sens de l’accomplissement de soi, auquel Jung a donné le nom d’« individuation ». Jung a cru que le secret de la réussite de l’individuation se trouvait manifesté dans les textes religieux mais aussi dans d’autres corpus comme celui de la gnose ou de l’alchimie. Il pensait qu’en s’asseyant sur les épaules de ses prédécesseurs, il pourrait poursuivre leur travail et permettre non seulement à son esprit, mais aussi à celui de tous les hommes qui voudraient bien l’entendre, de s’élever toujours davantage, là où Freud soupçonnait au contraire l’échec de toute tentative d’objectivation du progrès.

PHILITT : La critique du matérialisme freudien par Jung est souvent interprétée comme une ouverture au spirituel. Qu’en pensez-vous ?

Alexandra Arcé : Jung ne se sépare pas de Freud dans le sens d’un retour à une meilleure compréhension des doctrines religieuses traditionnelles, il s’en sépare au contraire à cause d’un modernisme plus prononcé. En effet, dans Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, René Guénon observe deux phases successives dans le processus de constitution du monde moderne – anomalie culturelle selon lui dans l’histoire de l’humanité. D’une part, au sujet de la première phrase de modernisation, Guénon parle de « solidification du monde ». D’après lui, cette solidification est signalée par l’élaboration et la diffusion du matérialisme théorique et de ses conséquences dans l’ordre des comportements et des objets de la vie quotidienne. D’autre part, il désigne la seconde phase en termes de « dissolution du monde », signalée quant à elle par le développement de l’occultisme et des nouveaux mouvements de fausses spiritualités.

Guénon prend à ce sujet l’image d’une coquille : en niant et en ignorant l’existence du divin, le monde moderne s’est renfermé sous le couvercle du matérialisme qui l’isole des influences salutaires qui eussent pu lui venir d’« en-haut », du Ciel. Mais ce faisant, n’importe quelle fissure de cette muraille apparaît à l’homme contemporain comme une sortie appréciable hors du paradigme matérialiste de la première modernité, y compris donc lorsqu’elles témoignent du reflux d’influences infra-spirituelles. L’intérêt pour les forces occultes apparaît alors aux yeux des hommes modernes comme une ouverture à la spiritualité, alors qu’elle est au contraire une ouverture à ce qui est inférieur à l’humain. L’absence de rattachement à une autorité traditionnelle ne joue pas en faveur de l’exercice du discernement et les Modernes peuvent avoir plus facilement tendance à apprécier, à tort, des tendances infra-spirituelles comme les signes d’une grâce sanctifiante. Il ne suffit donc pas de critiquer le matérialisme pour satisfaire les exigences d’un discours spirituel : il faut aussi que cette critique amène à la connaissance d’un ordre de réalité qui soit lui-même spirituel. Or Jung ne prend pas en compte cette dimension dans son œuvre, au contraire : en jouant sur la confusion du psychique et du spirituel, il attire l’attention sur ce qui détermine l’Homme par « en-dessous » au lieu de réaliser ce qui, « au-dessus » de lui, l’accomplit.

PHILITT : Pourtant, ne dit-on pas que la théorie jungienne de l’inconscient collectif représente un plan d’existence supérieur aux individus ?

Alexandra Arcé : Au premier abord, chez un certain nombre de lecteurs, l’inconscient collectif de Jung pourrait sembler correspondre au concept de « super-conscient » que Guénon espérait voir survenir dans la psychanalyse. Selon le métaphysicien, les psychanalystes cohérents devraient en effet envisager le corrélatif logique opposé à l’inconscient, qu’il comprenait comme un « subconscient » en ce sens qu’il viendrait non seulement avant la conscience, mais qu’il serait en outre la source de la manifestation des comportements les plus primitifs liés à l’expression directe des pulsions. Guénon se demandait alors pourquoi les psychanalystes ne concevaient pas au moins la possibilité d’un « superconscient » qui témoignerait de la possibilité pour l’homme de recevoir le divin. L’inconscient collectif dont parle Jung ressemble à certains égards à ce superconscient puisqu’il se présente comme l’impensable qui, en tout homme et – par extension – dans le collectif, demande à être pensé et fait pression pour le devenir à travers la manifestation d’intuitions et de synchronicités. C’est en vertu de cette relation asymétrique que l’inconscient collectif semble « dépasser » en un certain sens l’humanité.

Toutefois, il est non seulement plus que contestable d’attribuer une volonté à une quelconque « âme collective », mais encore l’inconscient collectif ne désigne pas non plus un superconscient de nature divine ou spirituelle. En effet, Jung le définit originairement comme l’ensemble des dispositions phylogénétiques transmises de génération en génération. Autrement dit, il s’agirait de l’impensable des processus primaires, liés à l’hérédité biologique, mais Jung joue de la confusion et semble également vouloir attribuer une dimension spirituelle à cet inconscient collectif en le présentant comme une forme pure dont la vocation serait d’indiquer aux hommes l’essence archétypique de leurs pensées. L’inconscient collectif désignerait donc d’une part le conditionnement matériel de l’homme, et d’autre part l’intelligence le guidant dans la réalisation de ses possibilités spirituelles. Si une voie de continuité de l’un à l’autre est envisageable, il apparaît toutefois clairement que la dimension spirituelle est surtout asservie aux passions de l’homme dans la perspective qui est celle de la psychologie analytique. Plus encore, Jung nous assure qu’en nous préoccupant de la satisfaction des besoins de notre « âme », nous œuvrons pour le collectif, voire pour le divin. La hiérarchie traditionnelle du divin et de l’humain est ainsi inversée.

PHILITT : Jung étudie et met au jour ce qu’il pense être des archétypes psychologiques au moyen de l’étude des mythes et des symboles. N’est-ce pas là un point commun avec la « méthode Traditionnelle » de Guénon, lorsque celui-ci étudie les diverses correspondances entre les traditions sacrées de l’humanité ?

Alexandra Arcé : Ce point commun n’est qu’apparent. Il induit un certain nombre de lecteurs en erreur puisqu’il masque la divergence profonde qui sépare les approches jungienne et guénonienne. Pour Guénon en effet, les mythes et les symboles sont des représentations sensibles de réalités universelles ou métaphysiques réelles et indépendantes des hommes. Pour Jung au contraire, les symboles et les mythes témoignent de la structure héréditaire (et donc inconsciente) de la pensée humaine. Alors que Guénon propose une interprétation métaphysique des symboles traditionnels qui soit fidèle à leur fonction et à leur intention sacrée, Jung les aborde d’un point de vue de médecin acquis à la biologie évolutionniste. Le symbole cesse d’être un opérateur permettant la conversion de l’ontologique en sémantique pour devenir un transformateur d’impensé en pensées. Il permettrait ainsi au sujet de se former des représentations de ses expériences, sensations et autres pensées déliées. Si cette appréhension du symbole est adéquate dans le strict champ de l’humain, les considérations évolutionnistes qu’apporte Jung continuent toutefois de semer le doute. Passant encore du plan de l’individu au plan (psychologique) du collectif, qu’il confond avec l’universel (plan métaphysique), Jung estime que l’efficacité d’un symbole ne dure qu’un temps. Après quoi, celui-ci ayant suffisamment servi pour permettre à de nouvelles pensées de s’installer dans la « conscience collective », il devrait évoluer pour permettre une meilleure transformation des nouvelles pensées que les hommes devraient développer dans l’espoir – que Jung n’analyse jamais – de faire advenir une humanité sans cesse plus « évoluée ».

PHILITT : Quelles sortes d’interprétations psychologiques propose-t-il des symboles religieux ?

Alexandra Arcé : Parmi les interprétations que Jung propose, on peut en relever une particulièrement importante. Dans sa Réponse à Job, Jung explique que la conscience des hommes de son temps connaît une stase, un étouffement, car les symboles de la religion chrétienne ne lui permettent plus selon lui de transformer l’impensable en de nouvelles pensées. Il vise notamment le symbole de la trinité qui serait devenu inadapté aux besoins psychologiques de ses contemporains. Jung souhaite donc que la religion catholique remplace le symbole de la trinité par celui de la quaternité, par l’intégration de l’« ombre ». Si cette « ombre » est théorisée du point de vue humain comme désignant les pensées refoulées du sujet mais aussi les qualités de son moi qu’il refuse de reconnaître ou qu’il considère comme négatives, dans le contexte religieux, l’ombre représenterait le maléfique. Jung y reconnaît tantôt le Diable, tantôt la Femme. Il invite donc Dieu à poursuivre son propre « processus d’individuation » pour intégrer ces dimensions inférieures de la Création ! Cette proposition semble extravagante mais, en nous souvenant que Jung ramène Dieu à l’imago Dei, c’est-à-dire au complexe de pensées associé à l’idée de Dieu, elle invite surtout l’homme à intégrer l’idée du mal à celle de Dieu. Jung espère ainsi que le mal sera domestiqué par son absorption par le divin. Le processus semble toutefois devoir se dérouler en dehors de toute référence aux autorités traditionnelles, moins dans l’espoir de servir Dieu que dans celui de faire advenir un progrès dans la pensée humaine.

PHILITT : Comment Jung, qui était chrétien, se permettait-il de réviser la pertinence des dogmes de la foi ?

Alexandra Arcé : Jung a grandi au sein d’une famille et d’un milieu protestants suisses avec un père pasteur. Il a ainsi évolué dans une ambiance qui favorisait la libre interprétation des textes. Cette propension au libre-examen s’accentua d’autant plus que le père de Jung était incapable de répondre aux nombreuses questions que son fils lui posait sur Dieu et sur la Bible. Pour ces deux raisons, la religion s’est désolidarisée pour Jung de tout appui sur une figure traditionnelle, l’incitant plutôt à interpréter librement le sens des symboles, contrairement à Guénon qui exigeait la référence à un magistère traditionnel. Le rapport à l’autorité est donc déterminant puisque Jung, habitué dès son plus jeune âge au révisionnisme religieux, se sentit autorisé à relire tous les passages de la Bible afin d’en formuler sa propre interprétation en fonction d’inclinations qui, pour leur part, échappent souvent à l’interprétation. Si la démarche a toutefois du sens d’un point de vue psychologique, elle devient problématique dès lors que Jung extrapole ses constructions sur la religion, allant jusqu’à les objectiver en les hissant au statut de nouvelle vérité.

PHILITT : D’où vient une telle fascination de Jung pour l’occultisme, qui semble transparaître dans son Livre Rouge ?

Alexandra Arcé : Jung espérait qu’à travers les phénomènes occultes, les pensées de l’homme pourraient prendre un nouvel essor et se développer dans le sens de formulations encore inédites. La nouveauté semble liée pour lui à l’idée de progrès. Cet intérêt pour l’occultisme se comprend également dans la référence à l’enfance de Jung puisque sa mère s’adonnait régulièrement à des séances de communication avec les « esprits ». Elle s’enfermait souvent seule dans sa chambre pour leur parler et elle racontait à ses proches qu’elle n’était jamais plus heureuse qu’en ces moments. Son époux semblait bien impuissant à l’éloigner de ces entités rivales. Encore une fois, l’échec du père et de la religion transparaissaient tandis que s’établissait un bien plus profond mystère autour de l’objet du désir de la mère. C’est en quelque sorte dans ce hiatus entre la spiritualité protestante du père et la propension à l’occultisme de la mère que s’est constitué le nœud jungien qui donna à la psychologie analytique ses caractéristiques spécifiques. Quant au Livre Rouge, que Jung a commencé à rédiger après sa séparation d’avec Freud et tout au long de sa vie, il témoigne de l’élaboration symbolique et imaginaire de ses pensées en lien avec différents corpus religieux, mythologiques, gnostiques et alchimiques. Ce Livre peut s’appréhender après-coup comme la représentation littéraire de la démarche d’individuation théorisée par Jung.

PHILITT : En quoi ce processus d’individuation théorisé par Jung correspond-il selon vous à une déviation de la connaissance spirituelle de soi ?

Alexandra Arcé : Jung appréhende la connaissance spirituelle de soi dans la perspective du « développement », c’est-à-dire de l’amélioration ou encore du progrès. Selon lui, la psychologie analytique permet au sujet de développer ses potentialités afin qu’il s’accorde harmonieusement à lui-même et au cosmos. Seulement, cet objectif ne se poursuit pas à travers la démarche d’un renoncement aux limites étroites du moi ou à l’égoïsme, prônée sous diverses formes et modalités par les religions. Chez Jung, si le moi semble être tourné en dérision, ce n’est pas parce que le sujet serait fondamentalement divisé, comme l’indique la notion du péché originel, mais parce qu’il ne se connaîtrait pas en tant que « Soi ». Ce n’est verbalement pas faux, mais tout le problème est, encore une fois, que la psychologie analytique récupère un terme d’usage courant dans la Tradition pour lui donner un nouveau sens et, à travers lui, nous devons entendre qu’il ne s’agit que d’un moi qui aurait troqué ses désirs « personnels » pour des désirs « transcendants », c’est-à-dire des désirs qui, à première vue, semblent émancipés de la dépendance à l’être singulier. Cette transformation, réalisée en dehors de toute référence à une autorité religieuse traditionnelle, entérine-t-elle réellement le délaissement de soi ? Il semble bien plutôt que le moi soit renforcé à travers ce processus par l’intégration de nouveaux impératifs qui témoignent plus de l’influence du collectif que de l’universel. Jung se montre donc très compatible avec l’intérêt aujourd’hui porté par le public pour les diverses thérapies de « développement personnel ». Celles-ci s’opposent par ailleurs au point de vue spirituel : comment peut-on à la fois revendiquer un développement sans frein de la puissance individuelle (aux niveaux financier, politique, physique et social) et satisfaire l’invitation spirituelle à l’humilité et au détachement vis-à-vis de toutes les contingences de ce monde ? Jung ne permet pas de comprendre l’alternative sérieusement posée par René Guénon dans Orient et Occident : « Développement matériel et intellectualité pure sont vraiment en sens inverse ; qui s’enfonce dans l’un s’éloigne nécessairement de l’autre. »

PHILITT : À vous écouter, Jung ne satisfait ni au matérialisme exigé par la méthode freudienne, ni à la spiritualité suggérée par ses objets d’étude. Y a-t-il selon vous une contribution positive de Jung à la psychologie ?

Alexandra Arcé : Tout n’est certes pas noir. Jung déploie une construction fantasmatique qui se constitue au fil des années en un corpus d’une incroyable inventivité et d’une cohérence propre. Il est toutefois important de ne pas oublier que cette démarche d’exégèse de soi est marquée par le fer d’une subjectivité qui abolit toute tentative d’objectivation et de généralisation. Le psychologue s’inscrivant dans la continuité de la psychologie analytique s’intéressera donc à Jung comme un exemple de créativité et d’inventivité, mais aussi de curiosité à l’égard des diverses traditions, notamment alchimique, qu’il étudie, en prenant garde toutefois à opter pour l’herméneutique traditionnelle fidèle à ces données, et non pas à la sienne qui en réinterprète le sens. Il s’intéressera aux phases typiques du processus d’individuation, mais sans les appliquer pour autant à sa propre trajectoire, et sans non plus les imposer comme données interprétatives à autrui. La psychologie analytique pourrait alors se rapprocher de la psychanalyse qui, lorsqu’elle ne cherche pas à se résorber dans le discours scientifique, a l’avantage de représenter un outil légitime et peut-être privilégié pour nous inviter à mettre en mots notre souffrance en démêlant les discours dans lesquels notre pensée est prise. J’estime que la psychanalyse, à la différence de la psychologie analytique, ne vise pas à remplacer la religion mais, en rappelant que le moi n’est pas tout, et qu’il ne pourra jamais l’être, qu’elle invite au contraire le sujet à s’ouvrir à des questionnements d’ordre proprement religieux.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.