Rousseau est avant tout connu comme philosophe politique, comme le père de la Révolution française et du républicanisme (que cette idée soit fondée ou non). Pourtant, la pensée du Genevois est bien plus vaste, allant de l’éducation à l’étude des états de l’âme, annonçant ainsi la pédagogie et la psychologie contemporaines. Mais il est un autre aspect de l’œuvre de Rousseau qui demeure assez peu étudié, malgré son caractère fondamental : sa pensée religieuse.

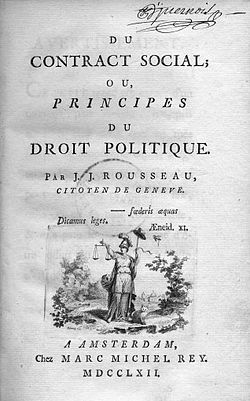

En 1762 paraissent à la fois l’Émile et Du Contrat social. Les deux ouvrages font scandale et sont vivement contestés, tant par les autorités politiques et religieuses que par la plupart des philosophes des Lumières. En particulier, le chapitre IV de l’Émile, connu sous le nom de Profession de foi du vicaire savoyard, se voit condamné par la Sorbonne et incriminé par Voltaire. Or, ces ouvrages traitent tous deux d’une question fondamentale, la religion. Celle-ci se caractérise chez Rousseau par sa dualité, son caractère dialectique. Le philosophe fait en effet la distinction entre deux caractéristiques de la religion, son aspect moral et son aspect politique. Ceci le pousse à proposer un double jugement : à la religion naturelle s’oppose la religion civique. Toutes deux ont une fonction particulière au sein du système rousseauiste.

La religion naturelle, fondement de la morale

Comme l’a montré Bernard Cottret, la religion chrétienne entre au XVIIIe siècle dans une véritable « crise de l’incarnation [1] ». Le Jésus Fils de l’homme est préféré au Jésus Fils de Dieu, le Jésus de l’Histoire au Jésus de la théologie, le christianisme comme morale au christianisme comme religion. Le personnage du vicaire, dans la Profession de foi du vicaire savoyard, est représentatif de ce contexte. En effet, un temps attaché aux dogmes de l’Église catholique, il est très vite assailli par le doute : « Ce qui redoublait mon embarras était qu’étant né dans une Église qui décide tout, qui ne permet aucun doute, un seul point rejeté me faisait rejeter tout le reste, et que l’impossibilité d’admettre tant de décisions absurdes me détachait aussi de celles qui ne l’étaient pas. En me disant : Croyez tout, on m’empêchait de rien croire, et je ne savais plus où m’arrêter [2]. »

Après de vains raisonnements et de multiples tentatives pour sortir, par la raison, de son doute radical, le vicaire parvient finalement à une solution : écouter sa « voix intérieure [3] ». Contrairement à maints philosophes de son époque, qui cherchaient à donner ou à refuser une assise rationnelle à la religion, Rousseau assure que la vraie religion ne vient pas de l’entendement mais du cœur. Le même refus de rendre la religion raisonnable pousse Rousseau à réfuter conjointement les théologiens, qui construisent des dogmes par leur intellect, et les philosophes, qui tentent de réfuter ces mêmes dogmes par la raison. Les règles morales ne découlent pas « des principes d’une haute philosophie, mais je les trouve au fond de mon cœur écrites par la nature en caractères ineffaçables [4] ». La conception rousseauiste de la religion naturelle implique une injonction : l’introspection. « Rentrons en nous-même [5] » : cet impératif moral constitue, selon l’expression Jean Starobinski, la ressource du salut [6]. De la même manière que, à l’instar du vicaire savoyard, l’homme peut percevoir la divinité en contemplant l’harmonie de la nature, il peut aussi déceler la morale véritable dans sa propre nature. L’instinct moral est naturel, donné par Dieu à l’homme : « Conscience ! conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d’un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal, qui rends l’homme semblable à Dieu, c’est toi qui fait l’excellence de sa nature et la moralité de ses actions ; sans toi je ne sens rien en moi qui m’élève au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m’égarer d’erreurs en erreurs à l’aide d’un entendement sans règle et d’une raison sans principe [7]. » Les conséquences d’une telle conception sont insoutenables pour les esprits raisonnables du XVIIIe siècle. Elles expliquent la haine durable que la Profession du vicaire savoyard suscitera chez Voltaire. Contre la prétention de cet écrivain à juger de la pertinence de la religion par la philosophie, Rousseau n’affirme-t-il pas en effet que « la philosophie ne peut faire aucun bien que la religion ne fasse encore mieux, et la religion fait beaucoup que la philosophie ne saurait faire [8] » ? La pique contre les esprits éclairés des Lumières ne pourrait être plus explicite.

Au-delà de la simple religion naturelle, Rousseau propose un rapport ambigu au christianisme. S’il en refuse tous les dogmes, il en garde cependant la morale. Un christianisme débarrassé de ses dogmes se rapprocherait de la religion naturelle : « la sainteté de l’Évangile parle à mon cœur [9] ». La morale et les actes de Jésus sont l’incarnation la plus parfaite de la religion naturelle. Ainsi, comparant Socrate et Jésus, Rousseau admet : « Oui, si la vie et la mort de Socrate sont d’un sage, la vie et la mort de Jésus sont d’un Dieu [10]. » Mais, comme le note Starobinski [11], le Christ de Rousseau n’est pas Dieu du fait de son sacrifice. Il n’y a pas d’idée de rachat dans la spiritualité rousseauiste. La divinité de Jésus n’a aucun caractère surnaturel. Rousseau semble plus qu’indifférent au symbole de la croix, moyen de médiation entre Dieu et les hommes. Son Jésus n’est pas un médiateur, seulement un exemple moral. Burgelin montre ainsi que l’evangelium Christi, le message éthique de Jésus, prime l’evangelium de Christo, le message théologique sur Jésus [12]. Le Fils de l’homme se voit donc nier sa divinité humaine au profit de son humanité divine : Jésus dévoile les potentialités morales de tout être humain, la part divine, christique, de chaque homme. C’est seulement par son message et son comportement que Jésus peut être appelé Dieu. Le philosophe genevois annonce ainsi la théologie libérale protestante, si importante dans les débats théologiques du XIXe siècle. La perfection du Jésus rousseauiste révèlerait la perfectibilité morale existant en chacun. Tout homme est susceptible de s’améliorer et d’atteindre l’idéal christique s’il entre en lui-même et tente d’y discerner la morale naturelle.

La religion au service de la politique : la religion civique

Si la religion naturelle et, partant, le christianisme sont si élevés d’un point de vue individuel et moral, ils sont cependant inappropriés à la vie politique collective. Dans le chapitre VIII du livre IV Du Contrat social, intitulé « De la religion civile », Rousseau montre que la religion « peut […] se diviser en deux espèces, savoir, la Religion de l’homme et celle du Citoyen [13] ». Mais la « Religion de l’homme ou le Christianisme, non pas celui d’aujourd’hui, mais celui de l’Évangile [14] », contrairement aux religions antiques qui poussaient au patriotisme, incite au mépris des affaires publiques. La loi temporelle se voit minimisée au profit de la loi spirituelle. La République se voit dévalorisée au profit du futur Royaume de Dieu. Comme l’affirme notre auteur, « Le Christianisme est une religion toute spirituelle, occupée uniquement des choses du Ciel : la patrie du Chrétien n’est pas de ce monde. Il fait son devoir, il est vrai, mais il le fait avec une profonde indifférence sur le bon ou le mauvais succès de ses soins [15]. » Cette « double nationalité » constitutive du christianisme incite les chrétiens à délaisser leur patrie terrestre et les affaires publiques au profit de la seule contemplation céleste. Pour les chrétiens, tout occupés à leur salut, la forme du gouvernement temporel importe peu. La tyrannie la plus cruelle équivaut la république la plus libre. Pire même : la tyrannie pourrait être considérée, à l’instar de Calvin, comme un juste châtiment venant de Dieu. Elle serait alors la punition des péchés du peuple, qui ne pourrait que se soumettre à la Providence et faire pénitence. Voilà pourquoi, selon Rousseau, « les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves [16] ». Contrairement à leurs prédécesseurs païens, ils ne peuvent en aucun cas être des citoyens patriotes.

La religion civique ne saurait donc être chrétienne : elle doit porter sur les choses de ce monde (la République des citoyens), non sur les choses de l’au-delà (le Royaume de Dieu). Elle doit être subordonnée à la politique. Sa fonction, selon son étymologie (religare), est de relier les citoyens en une même communion civique. C’est pourquoi, elle doit être définie par les citoyens eux-mêmes : « Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au Souverain de fixer les articles, non pas précisément comme des dogmes de Religion, mais comme sentiments de sociabilité, sans lesquels il est impossible d’être bon Citoyen ni sujet fidèle [17]. » La religion sert à forger la passion patriotique des citoyens et à unir ceux-ci en une seule et même communauté politique. Elle permet également de les caractériser par rapport aux autres nations, dont les religions diffèrent. Mais, dans tous les cas, une religion doit coïncider avec une nation : Athéna est la déesse d’Athènes, et pharaon le roi-dieu d’Égypte. Une religion transnationale car universelle, comme l’est le christianisme, ne ferait qu’affaiblir ce patriotisme en substituant à la fraternité nationale une fraternité de tous les hommes. De ce point de vue, le chrétien est perçu comme un individu dangereux pour l’État et la cohésion nationale, surtout s’il affirme sa religion individuelle à l’exclusion de la religion civique. Rousseau propose une solution radicale : « quiconque ose dire, hors de l’Église point de Salut, doit être chassé de l’État, à moins que l’État ne soit l’Église, et que le Prince ne soit le Pontife [18]. » Dieu doit plier devant César. C’est dire combien le problème politique caractéristique du christianisme, l’articulation des sphères temporelle et spirituelle, se pose avec acuité dans la philosophie politique de Rousseau.

Religion naturelle, religion civique ; religion de l’homme et religion du citoyen : l’antagonisme semble indépassable. Il n’en demeure pas moins constitutif de la pensée dialectique de Rousseau [19]. À sa théorie de l’homme s’oppose sa théorie du citoyen. Il existe deux « ordres » : l’ordre moral et l’ordre politique. Les règles respectives régissant ces derniers diffèrent et, à certains égards, s’opposent. La religion naturelle tend à la singularisation de la personne par l’écoute de la « voix intérieure » ; la religion civique cherche à ancrer l’individu dans la communauté. La religion naturelle voit dans tous les hommes ses frères ; la religion civique consacre la distinction entre « nous » et « eux ». La religion naturelle sacrifie la communion politique en faveur de la conscience de l’homme ; la religion civique promeut la volonté générale contre la conscience individuelle. L’opposition entre l’ordre éthique et l’ordre politique est, au final, celle qu’inaugure le christianisme : comment vivre dans le monde sans être du monde ? La présence de cette tension, que vingt siècles d’histoire du christianisme ne sont pas parvenus à trancher, dans l’œuvre du philosophe genevois montre qu’il existe bien un « Rousseau chrétien [20] », restituant dans sa théorie les contradictions propres au christianisme. Ne confie-t-il pas lui-même : « je suis chrétien, et sincèrement Chrétien, selon la doctrine de l’Évangile. Je suis Chrétien non comme un disciple des Prêtres, mais comme un disciple de Jésus-Christ [21] » ?

Notes

[1] Bernard Cottret, Le Christ des Lumières. Jésus de Newton à Voltaire, éd. du Cerf, Paris, 2011, p. 173-186.

[2] Jean-Jacques Rousseau, Profession de foi du vicaire Savoyard, Flammarion, Paris, 2010, p. 53.

[3] Ibid., p. 73.

[4] Ibid., p. 83.

[5] Ibid., p. 84.

[6] Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. La transparence et l’obstacle, Gallimard, Paris, 1971, p. 33.

[7] Rousseau, Profession de foi, op. cit., p. 90.

[8] Ibid., p. 127.

[9] Ibid., p. 118.

[10] Ibid., p. 119.

[11] Starobinski, Rousseau, op. cit., p. 88.

[12] Pierre Burgelin, La Philosophie de l’Existence de Jean-Jacques Rousseau, P.U.F., Paris, 1952, p. 434.

[13] Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, VIII, 4, Flammarion, Paris, 2001, p. 173.

[14] Ibid., p. 175.

[15] Ibid.

[16] Ibid., p. 177.

[17] Ibid., p. 178.

[18] Ibid., p. 179.

[19] Cf. Jean-Jacques Rousseau, Lettre au pasteur Léonard Usteri, in Lettres philosophiques. Anthologie, Librairie Générale française, Paris, 2003, p. 294-299.

[20] Émile G. Léonard, Histoire générale du protestantisme, P.U.F., Paris, 1964, t. III, p. 120.

[21] Rousseau, Lettre à Christophe de Beaumont, cité in Cottret, Le Christ des Lumières, op. cit., p. 179.