L’on a coutume de voir dans le personnage d’Henri VIII le fondateur de l’anglicanisme, entendu comme une confession résolument protestante opposée au catholicisme. Pourtant, rien n’est plus erroné d’un point de vue historique. En se déclarant chef suprême de l’Église d’Angleterre et pape en son royaume, le souverain anglais ne fait qu’entamer une rupture purement institutionnelle avec le siège pontifical, sans pour autant rejeter la théologie et les dogmes catholiques romains. Un tel épisode incarne en réalité, en la poussant à l’extrême, une tendance des catholicismes nationaux, commune dans l’Europe du XVIe siècle, à revendiquer une autonomie voire une indépendance à l’égard de Rome et du pape. C’est ce mouvement que l’on appelle habituellement, dans le cas de la France, le gallicanisme.

L’on connaît l’ironie proverbiale de Voltaire. Dans son Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, le philosophe déclare : « On sait que l’Angleterre se sépara du pape parce que le roi Henri VIII fut amoureux. » La légende est née : le souverain régnant sur l’Angleterre de 1509 à 1547 aurait fondé une nouvelle religion par amour, pour outrepasser le refus du pape d’annuler son mariage avec Catherine d’Aragon et pouvoir ainsi épouser l’élue de son cœur, Anne Boleyn. La réalité historique est un brin plus complexe. D’une part parce que ce projet de divorce est sans doute moins une affaire de cœur que de succession dynastique. Et surtout, d’autre part, parce qu’Henri VIII, loin de fonder une nouvelle confession protestante, l’« anglicanisme », conserve de fait l’essentiel des dogmes romains, légitimant même la persécution des protestants et autres « hérétiques » dans son royaume.

Le champion du catholicisme romain

Il faut dire qu’Henri n’a jamais éprouvé de sympathie pour des idées que leurs partisans qualifiaient alors volontiers d’« évangéliques ». À l’aube du XVIe siècle, les cercles intellectuels européens s’enflamment dans des débats occasionnés par l’action d’un moine allemand jusque-là inconnu : le 31 octobre 1517, Martin Luther rend publiques ses « 95 thèses », dans lesquelles il développe une théologie fondée sur la justification par la foi et explique que le croyant est agréé en raison de la seule grâce divine et non de mérites qui lui seraient propres. Trois ans plus tard, l’affaire s’envenime : le pape Léon X, par la bulle Exsurge Domine, intime à Luther l’ordre de se rétracter, tandis que le moine de Wittenberg, de son côté, publie un traité de combat, la Captivité babylonienne de l’Église, dirigé contre une papauté qui aurait pris la conscience des chrétiens en otage en inventant des sacrements qui n’ont aucune assise biblique.

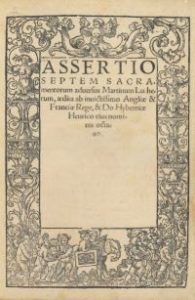

C’en est trop pour Henri VIII. Le souverain tout juste trentenaire, encore fougueux, décide de s’en prendre à Luther en réfutant son ouvrage. En juillet 1521, Henri publie une Défense des sept sacrements (Assertio Septem Sacramentorum), sans doute grâce à l’aide de l’humaniste Thomas More. Il y étrille le réformateur, décrit comme un « serpent si venimeux » à l’origine d’une « peste si pernicieuse » ébranlant la chrétienté — comprenez les idées « évangéliques ». Ce « loup infernal » qu’est Luther aurait eu pour but de « séparer les membres […] du Christ de leur tête », le pape. Ce dernier est d’ailleurs loué et vanté par le roi d’Angleterre. Dans la préface à Léon X, le souverain dit se sentir obligé, par cohérence avec lui-même et par fidélité à ses croyances, d’« employer toutes ses études et toutes ses forces pour s’opposer » à l’« hérésie croissante » que constitue le luthéranisme. Jouant les enfants modèles, Henri assure le « Père le plus saint » de son obéissance et de sa détermination.

Le pape, flatté par un tel zèle, accorde officiellement le titre de « défenseur de la foi » (Defensor fidei) au roi Henri en octobre 1521. Un titre que, paradoxalement, les souverains anglais arboreront avec fierté même après la rupture avec Rome… Mais pour lors, Henri VIII semble être, dans les années 1520, le monarque le plus « papiste » de son époque, qui tranche avec l’attitude des François Ier et même, pourrait-on dire, des Charles Quint. Comment donc expliquer le revirement qui fut le sien face aux prétentions de la papauté ?

La montée des tensions : l’affaire du divorce

Au milieu des années 1520, l’épouse d’Henri, Catherine d’Aragon, atteignait la quarantaine sans qu’elle eût donné à son mari d’autre enfant qu’une fille, Mary, appelée à régner un jour sous le nom de Marie Ire. On doutait désormais qu’elle pût donner au roi l’héritier mâle qu’il désirait tant. Henri voulait en effet un fils légitime pour donner une assise plus ferme à sa lignée. Il ne faut certes pas y voir un caprice de prince. Le spectre de la guerre des Deux-Roses (1455-1485) hantait les esprits. Lors de cette guerre de succession, qui passe pour l’un des épisodes les plus violents de l’histoire de la monarchie anglaise, les maisons de Lancastre et d’York s’étaient entre-déchirées pour obtenir la couronne. L’épisode s’était finalement clos par l’accession au trône d’Henri Tudor, ou Henri VII, le père d’Henri VIII, qui était parvenu à unir les deux lignées en épousant Élisabeth d’York. Mais l’emprise des Tudors sur la couronne demeurait fragile. À une époque où les réticences à voir une femme monter sur le trône étaient grandes, il fallait absolument à Henri un fils pour éviter les contestations et assurer la continuité monarchique. Un fils que Catherine, malheureusement, ne lui donnerait jamais.

Le roi se résout, en 1527, à demander l’annulation de son mariage, afin d’épouser Anne Boleyn, une ancienne demoiselle d’honneur de la reine Claude de France ensuite revenue à la cour d’Angleterre, dont il était tombé follement amoureux. Nul doute, d’après lui, que cette nouvelle prétendante lui donnerait le fils légitime dont il avait impérativement besoin. L’on se remémora opportunément que Catherine avait été premièrement mariée à Arthur, le frère aîné d’Henri, avant qu’il ne meure. La Bible, dans le livre du Lévitique, ne commandait-elle pas : « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. […] Si un homme prend la femme de son frère, c’est une impureté. » (Lv. 18, 16 et 20, 21) ? Devant une si claire interdiction, une dispense pontificale s’était avérée nécessaire pour qu’Henri épousât Catherine. Henri prétextait maintenant les remords de sa conscience pour solliciter, par l’intermédiaire du cardinal Wolsey, l’homme fort de son gouvernement, l’annulation de cette dispense. Une telle annulation aurait tout simplement rendu son mariage avec Catherine illégal du point de vue du droit canon et, partant, illégitime. Le roi aurait alors pu à nouveau contracter un mariage, légitime cette fois-ci.

Les demandes de nullité de mariage étaient communes dans les familles royales à cette époque. Aussi s’attendait-on à ce que le pape Clément VII réponde favorablement à Henri. Mais en mai 1527, un événement remet brutalement en cause cette attente : Charles Quint, impliqué dans les guerres d’Italie, prend Rome et en fait le sac. À partir de cette date, le pape devient en quelque sorte son otage et évite de ce fait de le mécontenter. Or, l’empereur Charles, neveu de Catherine, s’oppose fermement à toute annulation. L’affaire du divorce semble par conséquent compromise.

Le schisme de 1534 : le roi, pape en son Église

Mais c’était sans compter la pugnacité d’Henri. Après de nombreux rebondissements, à commencer par son mariage avec Anne Boleyn en 1533, le roi décide de convoquer un Parlement à l’automne 1534. En novembre, celui-ci vote l’Acte de Suprématie, par lequel le souverain est reconnu comme étant à la tête de son Église : « Bien que le roi soit, à juste titre, et comme il se doit, le chef suprême de l’Église d’Angleterre, et que cela soit admis par les assemblées du clergé de ce royaume, cependant, pour le confirmer et l’établir, […] il est déclaré par l’autorité du présent Parlement que le roi, ses héritiers et successeurs, qui seront à leur tour rois de ce royaume, doivent être pleinement considérés par tous comme chefs suprêmes en ce monde de l’Église d’Angleterre, appelée Anglicana ecclesia. » Les sujets anglais, désormais soustraits à l’autorité du pape, sont donc soumis aux décisions de leur monarque aussi bien en matière spirituelle que temporelle. Le schisme est consommé : l’Église d’Angleterre s’émancipe du giron romain.

Faut-il pour autant parler d’« anglicanisme » ? Sans doute peut-on employer le terme d’Église anglicane, au sens où l’on parle également d’Église gallicane. Cette aspiration à l’indépendance d’une Église nationale par rapport à la tutelle romaine n’est d’ailleurs pas exceptionnelle. L’historien et angliciste Bernard Cottret le note : « Le cas anglais n’était point unique ; il rencontrait, dans sa singularité, la double revendication d’indépendance religieuse et territoriale qui traversait dans le même temps la France et l’Allemagne. » La reconnaissance de l’État moderne, alors en plein essor, conduisait maints ecclésiastiques et fidèles, au XVIe siècle, à revendiquer, sinon l’indépendance, du moins l’autonomie des Églises nationales face aux prétentions romaines, bien souvent perçues comme autant d’interférences étrangères potentiellement subversives. On parle de « gallicanisme » pour désigner cette ligne politico-religieuse dans le royaume de France. Incarnant le principe gallican, François Ier avait réussi à imposer à Léon X, lors de la conclusion du concordat de Bologne en 1516, de pouvoir lui-même nommer les prélats les plus importants, ce qui entérinait de fait le contrôle de l’État monarchique sur l’Église de France. Le schisme de l’Église d’Angleterre doit donc être replacé dans ce contexte d’émergence de l’État moderne et d’aspiration des Églises nationales à une plus grande autonomie. Si les événements de 1534 poussent cette tendance à l’extrême, ils ne font toujours qu’en prolonger les prémisses. Un biographe d’Henri VIII, John J. Scarisbrick, emploie ainsi l’expression de « gallicanisme anglais » pour désigner la politique du roi.

Un catholicisme sans pape ?

Si, en revanche, le terme d’« anglicanisme » désigne un corps de doctrines et de pratiques d’inspiration protestante différant fortement de l’Église romaine, alors il faut être clair : l’Angleterre henricienne n’est pas « anglicane ». Fidèle aux principes affirmés au début de son règne, Henri VIII, « catholique sans pape » (B. Cottret), a toujours éprouvé un sentiment de rejet pour le protestantisme continental. Si certains de ses conseilleurs pouvaient s’avérer proches de la mouvance évangélique (Thomas Cranmer, Thomas Cromwell…), le souverain persécutait sans sourciller ceux qu’il prétendait hérétiques. L’Angleterre d’Henri VIII est donc beaucoup moins « protestante » — et, à l’inverse, beaucoup plus « catholique » — qu’on le croit.

Que l’on en juge par la profession de foi de la monarchie, les Six Articles, annotés de la main même d’Henri et adoptés par le Parlement en juin 1539, qui reprennent l’essentiel des dogmes romains : « Dans le saint sacrement de l’autel, par la force et l’efficacité des paroles […] prononcées par le prêtre, sont réellement présents, sous la forme du pain et du vin, le corps et le sang de notre Sauveur Jésus-Christ […]. La communion sous les deux espèces n’est pas nécessaire […]. Les prêtres, une fois qu’ils ont reçu l’ordre de la prêtrise, ne peuvent pas se marier […]. » Autant d’affirmations qui tendraient à rapprocher l’Angleterre d’alors du catholicisme, plutôt que du protestantisme. Si l’on reprend la distinction traditionnelle, l’Église henricienne s’apparente à une communauté schismatique, et non pas à une confession hérétique. Elle se caractérise avant tout par un « national-catholicisme » (B. Cottret) assez proche, du moins sur le plan théorique, du gallicanisme français.

Il faut attendre les règnes d’Édouard VI (1547-1553) et, surtout, d’Élisabeth Ire (1558-1603), tous deux enfants d’Henri VIII, pour voir l’Angleterre être arrimée au camp protestant européen et même en prendre la tête. Sous le règne d’Henri, l’Église d’Angleterre reste largement catholique dans ses dogmes comme dans sa liturgie, à défaut d’être romaine. Ainsi que l’affirme Bernard Cottret, « l’anglicanisme ne naquit pas d’un divorce, pas même du divorce d’un roi — comme on pourrait abusivement le croire » : son élaboration est en grande partie postérieure à Henri VIII. Loin de constituer l’acte de naissance d’une religion nouvelle, le schisme henricien doit être apprécié pour ce qu’il révèle : le triomphe de l’État monarchique sur l’Église médiévale et l’invention originale d’un « “papisme” sans pape » (B. Cottret). Tout comme, en somme, l’apparition de cette via media insulaire, faite à la fois d’audace et de compromis, qui continue d’imprégner la mentalité de nos amis britanniques.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.