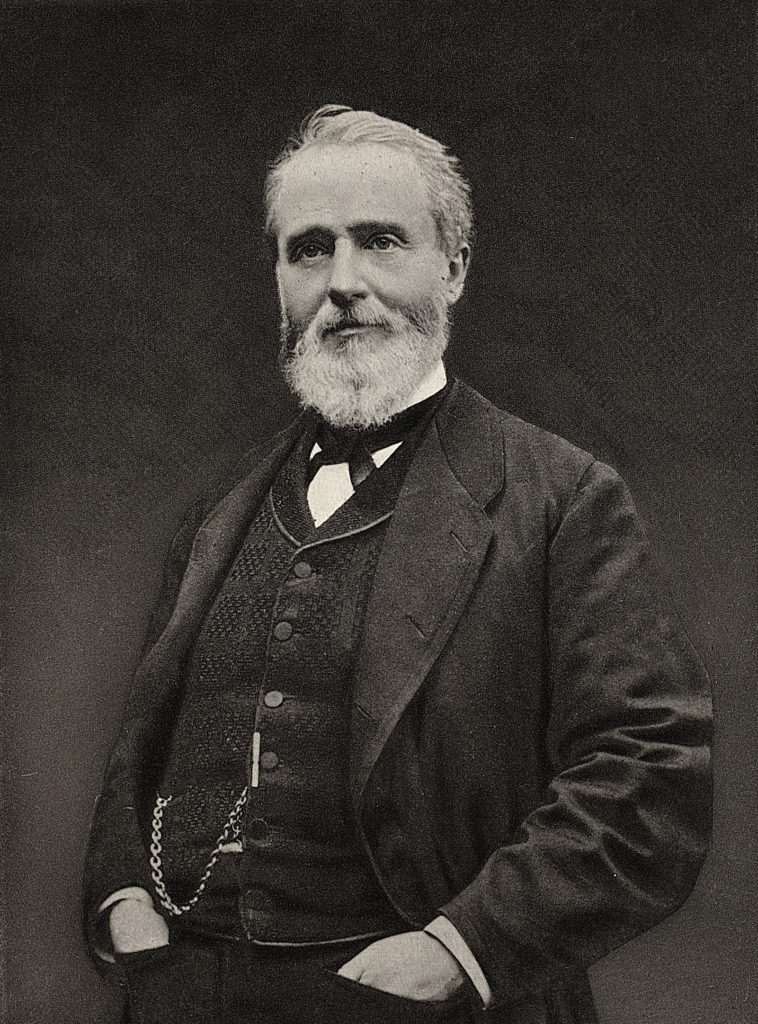

Les Éditions des instants livrent une réédition de textes choisis dans les Études et réflexions d’un pessimiste de Paul Challemel-Lacour. Devant la galerie des crânes blanchis des grands auteurs européens, le normalien et homme politique français, qui fut un des introducteurs de Schopenhauer en France, songe à la vanité de l’existence et prête ses talents d’orateur à la défense des pessimistes et du pessimisme.

Plus que de véritables portraits – à l’exception significative des textes dédiés à Leopardi et Schopenhauer –, le charmant recueil que livrent les Éditions des instants nous entraîne dans l’intimité des méditations de Paul Challemel-Lacour, dont le nom sera plus familier aux historiens de la IIIe République qu’aux littéraires. Invité dès la première page dans le salon de l’académicien, rue de Bourgogne, le lecteur y trouvera le même viatique que l’auteur contre les vanités bruyantes du temps en partageant les rêveries que suscitent chez lui la lecture de Shakespeare, Pascal, Byron, Shelley, Leopardi et Schopenhauer.

Le songe d’un Hamlet littéralement prophète, la défense posthume de Leopardi, le souvenir d’une conversation, au fond d’une taverne, avec Schopenhauer, donnent tout son sel à cette série de réflexions sur le pessimisme qu’une intelligence aiguisée éclaire. La sombre vérité d’une existence absurde où les jonchets et les batailles, l’amour et la guerre se confondent dans un seul besoin de divertissement, ; l’impératif intime qui oblige les pessimistes à préférer l’amertume et l’opprobre attachés à la vérité aux gloires faciles et obséquieuses de la satisfaction conformiste ; le sort définitif fait au topos qui réduit les pessimistes à la maladie ou à l’orgueil blessé… rien ne manque, pas même l’analyse avisée qui comprend le rejet violent que la société bourgeoise, où nous glissons « tranquillement au fil de l’eau, entassés sur des barques où nous sommes nés », dusse leur opposer.

À cet égard, le petit recueil de Challemel-Lacour mérite sa lecture : il n’apporte peut-être rien de neuf à la pensée pessimiste, mais il en justifie l’existence, il en garantit l’importance. Le pessimiste trouvera dans ce livre l’onction tranquille que réclamait sa conscience et les arguments définitifs d’un plaidoyer que ne cessent de lui demander les heureux. La prolongation du recueil par l’important article que donna Challemel-Lacour sur Schopenhauer en 1870 vient couronner ces vues : il apporte à cette ultime défense le ciment consistant du système philosophique, l’épaisseur intellectuelle des vues lucides du philosophe allemand. Cette défense est d’autant plus précieuse qu’elle semble écrite par un homme qui, pour tenté qu’il soit par le pessimisme, ne l’est pas lui-même entièrement : elle n’en sera que plus convaincante pour réduire les inconséquents et les joyeux.

« Ils ont commis le crime inexpiable de résister à la coutume, de ne pas laisser pétrir leur esprit comme une pâte et jeter leurs idées dans le moule vulgaire; ils ont eu l’ambition criminelle d’être eux-mêmes, ils ont donné un funeste exemple d’indiscipline qu’il fallait réprimer ».

Puisque ce sujet ne peut laisser indifférent, un mot sur la préface, soignée, d’André Comte-Sponville qui ouvre heureusement ce recueil et que nous rejoignons entièrement. Pas plus que lui, nous ne goûtons le sucre de l’optimisme, la mièvrerie forcenée d’une époque présentiste où le désagrément est honni, où le rabat-joie, pour lucide ou sincère qu’il fusse, est maudit. Dans sa boîte à savon, que Cendrillon roule encore à travers le cloaque, pourvu que les cahots ne la tirent pas de son songe d’ignorance ! Alors, cette compagnie, où les meilleurs des Européens se retrouvent pour l’amer banquet, prend la couleur d’une fraternité aimable et rassurante, et ce petit livre devient bien, lui aussi, ce « cordial fortifiant » que Challemel-Lacour trouvait dans Leopardi.

Tout juste nous inscrirons-nous en faux avec le préfacier sur la question du suicide qui est, à nos yeux, indûment évoquée. Ce renvoi des pessimistes au suicide est au fond de même nature que celui qui les confine à la maladie. Qu’ils vivent n’est en rien trahison de leur doctrine ou signe échappé d’une quelconque espérance : accepter d’être ici-bas, se résigner au donné fondamental, n’engage aucune complaisance et abhorrer les vanités de l’existence ne conduit pas nécessairement à devoir se reposer encore la question. Nous sommes là, sans plus de raison d’y être que les autres, et puisque nous y avons été invités, pourquoi devrions-nous la quitter ? Finalement, l’arbitrage le plus anodin – à plus forte raison pour un pessimiste – de la question du suicide est bien souvent de renoncer à se la poser : elle n’a, au fond, pas plus de sens que les autres, et son incessant retour n’est qu’une muselière que la vie, et les heureux, voudraient encore nous imposer.

Enfin, s’il fallait un dernier argument pour convaincre le lecteur, les Éditions des instants encore, dans cette seconde salve que tire la jeune maison, nous offrent le plaisir si précieux de lire de cette belle prose dont le XIXe fut si fécond, et dont notre modernité est si chiche. À elle seule, en poète presque, on se doit à cette lecture, pour le plaisir de faire une de ces précieuses « parties de volants qui s’appellent avoir de l’esprit » dont Stendhal était si friand. De quoi nous faire oublier un peu nos plaies, « sortir de soi et ne pas avoir le temps de s’observer ».

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.