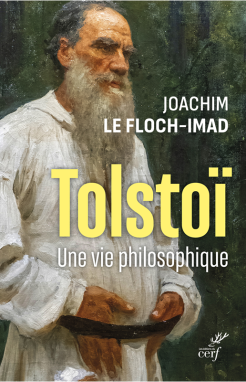

Diplômé de Sciences Po et de la Sorbonne, Joachim Le Floch-Imad est directeur de la Fondation Res Publica. Dans Tolstoï. Une vie philosophique (Cerf), son premier livre, il s’applique à décrire avec précision l’évolution philosophique de Tolstoï et à mettre en lumière des sources parfois méconnues (Arthur Schopenhauer, Joseph de Maistre) ou du moins éclipsées par certaines notions auxquelles il est habituellement associé (désobéissance civile, anticléricalisme).

PHILITT : Flaubert et Tourgueniev se moquaient des pages ouvertement philosophiques de Guerre et Paix, estimant que Tolstoï était surtout un poète et un artiste. Pourquoi cette opposition entre Tolstoï « artiste » et Tolstoï « philosophe » n’est-elle pas pertinente selon vous ?

Joachim Le Floch-Imad : Deux aspirations antagonistes cohabitent chez Tolstoï tout au long de son existence : un désir animal, égoïste et immédiat de jouissance et de célébration de la beauté du Tout ; et une volonté d’œuvrer au réveil des consciences et à la transfiguration morale de l’humanité, ce qui implique l’oubli de soi et la soumission à une vision religieuse de la vie. Sa prise de position esthétique demeure indissociable d’une prise de position philosophique qui tient moins du système rigoureux et du langage savant de l’abstraction que d’une morale immanente et ancrée dans le vécu. Elle est une « science de la vie » et, dans la tradition des sagesses antiques, un moyen de s’éprouver soi-même grâce à un travail sur soi, des règles et des questionnements. Je rappelle par ailleurs que Tolstoï, traumatisé par la fréquentation des cercles littéraires pétersbourgeois, condamne l’art pour l’art et considère que l’artiste a un devoir d’insoumission à l’égard des pouvoirs temporels et des mensonges du monde moderne. L’art est d’abord pour lui un moyen de contagion pour rallier les hommes à sa conception de la vérité et un outil pour objectiver les tourments de sa vie intérieure.

Cette approche se manifeste dès ses écrits de jeunesse – Enfance par exemple – qui témoignent d’une soif quasi-insatiable d’autoperfectionnement et de discipline, Tolstoï cherchant à dépasser le nihilisme et à contribuer à extirper le mal de la terre. À dix-neuf ans, il fixe un cap clair : « Je serais le plus malheureux des hommes, si je ne trouvais pas un but à ma vie – un but général et profitable, profitable parce que l’âme immortelle, en se développant, passera naturellement dans un être supérieur et correspondant à elle. » Ceux qui opposent le Tolstoï artiste des débuts (le bon) au Tolstoï moralisateur et dogmatique de la fin de vie (le mauvais) et, ce faisant, ne saisissent pas l’unité de sa personnalité et de sa philosophie, gagneraient à relire ses textes de jeunesse et les règles de vertu draconiennes qu’il édictait dans son Journal.

À vos yeux, la philosophie de Tolstoï ne peut se limiter à certains thèmes un peu rabâchés (désobéissance civile, anticléricalisme, cosmopolitisme…). Quels sont les aspects méconnus de sa philosophie ?

L’ouvrage ambitionne de rendre justice à l’œuvre foisonnante d’un homme dont la renommée et le magistère moral n’avaient peut-être pas d’égal au tournant du XXe siècle. L’écrivain russe était en effet en lutte contre toutes les grandes doctrines de son temps, qu’elles soient matérialistes, hégéliennes, libérales, conservatrices, occidentalistes, panslavistes ou scientistes. En dépit de son influence immense, il s’est très souvent retrouvé seul, a été censuré par le régime, excommunié par l’Église et incompris jusque dans sa famille. À rebours du caractère inclassable de cette pensée, Tolstoï pâtit de lectures réductrices aujourd’hui. On lui reproche bien souvent une vision naïve de l’humanité et de la nature, matérialiste de la politique et simpliste de la religion.

Ces critiques font écho à une hostilité de longue date à son égard chez les auteurs conservateurs et réactionnaires. Max Nordau le classait par exemple parmi les « dégénérés de l’histoire littéraire ». Pierre Drieu la Rochelle jugeait qu’il ne pouvait souffrir de la comparaison avec Dostoïevski. Et Léon Daudet en faisait l’un des responsables de la débâcle française de 1940, tout en raillant son « noir aveuglement quant aux idées ». Les « progressistes » se revendiquent plus aisément de son héritage mais n’en ont bien souvent qu’une connaissance partielle. Les écrits théoriques de Tolstoï ont été publiés en France par des maisons d’édition libertaires et/ou de gauche qui ont privilégié les thèmes que vous évoquez. Je m’intéresse bien sûr à ceux-là dans l’ouvrage mais évoque également des aspects plus clivants de la philosophie tolstoïenne. Ceux-ci dessinent un personnage plus complexe et plus en délicatesse avec l’esprit du temps : primauté accordée au principe spirituel sur la vie matérielle, haine du corps, hostilité à la modernité et au progrès, rapport tourmenté à la raison ou encore pessimisme métaphysique et historique.

Tolstoï fut très jeune marqué par la lecture de Rousseau. Qu’aimait-il chez lui et en quoi la lecture de l’Émile fut-elle décisive ?

Tout au long de son existence, Rousseau demeure une référence capitale pour Tolstoï comme il le reconnaît en 1905, lorsqu’il adhère à la Société Jean-Jacques Rousseau, récemment fondée à Genève : « Rousseau a été mon maître depuis l’âge de quinze ans. […] Tout dernièrement il m’est arrivé de relire quelques-unes de ses œuvres et j’ai éprouvé la même élévation d’âme et d’admiration, que j’ai éprouvée en le lisant dans ma première jeunesse. » L’influence de Rousseau transparaît indéniablement dans l’opposition récurrente chez Tolstoï, entre la vérité de la nature et les maux qui rongent la civilisation. Pour Tolstoï, comme pour Rousseau, il existe une supériorité du paysan et de l’homme de nature sur l’intellectuel et le civilisé, empêtrés dans le mensonge social et la dictature du paraître. La ville renvoie à l’égotisme, au mouvement perpétuel, aux désirs confus et toujours insatiables. Elle est un lieu de décadence où l’individu se perd et où les valeurs se corrompent. Tolstoï partage par ailleurs avec Rousseau le goût de l’introspection (la Confession, qu’il fait publier à Genève en 1884, est un clin d’œil aux Confessions du philosophe) ainsi qu’un certain nombre de préconisations politiques. La réhabilitation tolstoïenne du mir (du nom de ces communautés paysannes autonomes de la Russie impériale dans lesquelles la terre était une propriété collective) en constitue un bon exemple. Il en va de même de sa défense du travail manuel, qu’il décrit comme un remède à l’oisiveté, à l’égoïsme et à l’angoisse, ainsi que de son végétarisme. Comme Rousseau en son temps, Tolstoï fait de ce régime alimentaire une condition au perfectionnement moral des hommes et argue que le sang versé des bêtes est tout aussi choquant que celui du peuple.

La lecture de l’Émile a quant à elle été décisive dans la construction des vues religieuses de Tolstoï et dans l’élaboration de sa philosophie éducative. Comme Rousseau, Tolstoï défend une éducation spontanée et populaire dans laquelle l’élève, au centre de l’école, ne porte que lui-même et impose son rythme et les contenus à étudier. Contre l’école libérale et positiviste qui déracine le peuple en l’arrachant à son milieu et en le soumettant à la vision du monde d’une élite dépravée, Tolstoï insiste sur la nécessité d’une instruction respectueuse du mode de vie paysan. Mû par cette vision de l’éducation et son admiration de la sagesse païenne des gens simples, Tolstoï ouvre dès l’automne 1859 une école dans son domaine où il enseigne en personne aux enfants de ses serfs. Après un voyage de plusieurs mois en Europe en 1860-1861, il fonde même une revue pédagogique intitulée Iasnaïa Poliana, puis écrit de nombreux manuels et textes pédagogiques qui annoncent ses futures théories sur l’art et influenceront, bien plus tard, les tenants des sciences de l’éducation.

Tolstoï se méfiait des philosophes trop intellectualistes et abstraits, en particulier de Hegel. Quels reproches adressait-il à l’auteur de la Phénoménologie de l’esprit ? Quelle philosophie concurrente de l’histoire développe-t-il dans son œuvre, notamment dans Guerre et Paix ?

Dans son Journal, Tolstoï qualifie celui-ci de « véritable grimoire chinois », de « penseur faible » et moralement nuisible en ce qu’Hegel contribuerait, par sa philosophie de l’histoire, à « [justifier] tout ce qui existe », y compris les faiblesses et la mauvaise vie des gens. Tolstoï rejette Hegel et les grandes philosophies de l’histoire alors en vue car il considère que l’histoire est avant tout chaotique et dépourvue de fin. Dans son Carnet de mai 1877, il fustige ainsi cet « homme héros qui croit que tout est en son pouvoir » et recherche de manière chimérique le « progrès à l’infini ». À ses yeux, la marche du progrès, qui passe par toujours plus de perfectionnements matériels, détruit l’ordre moral de la vie, arrache les hommes à la nature et contredit les besoins de la communauté fondée sur l’instinct et l’amour. Comme Joseph de Maistre, avec qui Tolstoï entre en dialogue dans de nombreux textes, l’écrivain russe argue que les grands hommes ne sont pas les moteurs de l’histoire mais de simples étiquettes qui donnent leur nom aux événements. En plaçant les grands hommes au centre de leurs explications, les historiens de métier et leur « science arriérée » font selon lui fausse route puisqu’ils négligent ce qui constitue la vraie texture de la vie des peuples, à savoir l’imaginaire, la spiritualité et le sens du commun. Dès lors, leurs explications se voulant hyper-rationnelles ne peuvent aboutir qu’à l’errance dans l’échec et à l’incompréhension, là où, à l’inverse, les hommes de lettres ont seuls le pouvoir de remettre « la vraie vie humaine » au centre de l’histoire, exercice auquel Tolstoï s’emploie dans Guerre et Paix. Cette vaste fresque sur la campagne de Russie, inspirée aussi bien de l’Iliade que des épopées hindoues, débouche sur le fatalisme et le scepticisme. Le prince André vit dans sa chair cette philosophie désabusée de l’histoire lorsqu’il se trouve à l’article de la mort, sur le champ de bataille : « Rien, il n’y a rien de certain que le néant de tout ce que je comprends et la grandeur de quelque chose d’incompréhensible mais d’essentiel ! »

L’œuvre ne saurait néanmoins être réduite à ce versant pessimiste car Tolstoï y propose une échappatoire dans le retrait de l’histoire, dans l’acceptation de l’incapacité humaine à tout pénétrer et à tout conquérir à la force de la volonté. À travers la figure du moujik Platon Karataïev, Tolstoï fait l’éloge de l’esprit de simplicité, de la vie vécue sans grandeur, sans projet et sans mémoire. Il soutient que l’homme peut jouir d’un haut degré de liberté intérieure et trouver un sens qui ne peut être brisé par la mort dès lors qu’il accepte sa condition de créature de Dieu, de particule d’un tout qui le dépasse : « Chacun, du général au soldat, avait conscience qu’il n’était qu’un grain de sable insignifiant dans cette mer humaine, mais éprouvait en même temps une sensation de puissance en tant que partie de ce tout formidable. » Après une longue recherche de lui-même, le comte Pierre Bézoukhov embrasse finalement cette vision et voit alors renaître en son âme, sur des bases nouvelles et immuables, un monde qui s’était effondré. Porte-parole de Tolstoï, il comprend que ce n’est pas la participation aux événements historiques ou à la remise en question de la marche du monde qui est vectrice de sens, mais l’adéquation parfaite et totale à la vie.

Dans une lettre du 30 août 1869 adressée au poète Fet, Tolstoï écrit qu’il est convaincu que « Schopenhauer est le plus génial des hommes ». En quoi le roman Anna Karénine notamment est-il parcouru d’influences schopenhaueriennes ?

Anna Karénine est écrit dans la foulée d’une violente crise psychique et existentielle que Tolstoï qualifie de « nuit d’Arzamas ». La dépression et les velléités suicidaires de l’auteur se voient par ailleurs exacerbées par une accumulation de tragédies et de décès qui frappent son entourage au début des années 1870. Cet ouvrage porte explicitement le sceau de Schopenhauer que Tolstoï a découvert en 1868, soit cinq ans avant le début de sa rédaction. On y lit en filigrane un éloge de la théorie schopenhauerienne de la volonté, du nom de cette force instinctive et inconsciente qui engloberait l’ensemble des choses de la nature et se manifesterait sous forme de poussée vitale. Tolstoï accorde un même primat à l’élan vital et nous montre des personnages gouvernés par une force intérieure qui les pousse vers la vie et assujettit leur raison. Ce Vouloir ne peut donc jamais être satisfait : à peine un désir assouvi, notre conscience s’inventant un nouvel objectif à poursuivre, d’où la spirale de frustrations qui en découle. Anna, héroïne aliénée et séductrice, souffre particulièrement de cette malédiction au fil de sa chute, tout comme son amant Vronski.

Tolstoï s’inscrit en outre dans la continuité de Schopenhauer à travers la démystification des illusions du cœur, la critique du mariage et la hantise de la chair qui s’expriment dans Anna Karénine. Les âmes des amants paraissent impénétrables tandis que le sexe se révèle dégradant, diabolique et mortifère. Succomber à l’appel d’eros a un prix pour l’écrivain, ce dont Anna, qui consacre l’épanouissement d’elle-même en priorité absolue, fait l’amère expérience. À la fin de sa vie, dans son ouvrage La Sonate à Kreutzer, Tolstoï en vient à considérer que la sexualité, en permettant la perpétuation de la vie sur terre, prolonge inutilement les souffrances de l’humanité et prive celle-ci d’échappatoire, d’où son invitation très schopenhauerienne au renoncement et à l’ascétisme. S’il rejoint Schopenhauer sur la dénonciation de cet amour charnel qui n’apporte rien de substantiel aux hommes, il ne condamne pas toutes les formes de l’amour pour autant. Tolstoï écrit par exemple des textes bouleversants sur agapè, cet amour désintéressé et d’essence divine qui conduit, dans l’abandon de soi, à l’acte de charité et permet ainsi de rétablir l’unité rompue entre les hommes.

Pour finir sur Anna Karénine, Tolstoï se veut également tributaire du pessimisme schopenhauerien à travers le fait qu’il érige la souffrance et la chute en fatalités destinales. Il nous montre des personnages qui passent, exception faite de Levine et de son ascension spirituelle, de la splendeur à la poussière, confortant par-là les tenants d’une vision douloureuse de l’existence. Ses personnages sont soumis à la nécessité et évoluent dans un univers vide de tout idéal, où l’espoir n’a plus droit de cité, où l’égoïsme règne en maître et où la certitude de la mort engendre le sentiment de l’absurde. La vie n’est pour lui qu’une mauvaise « plaisanterie qui nous est jouée » et la naissance une malédiction, un événement qui, à travers « l’aberration de l’individualité », mutile l’homme et le coupe du Tout universel.

En 1901, l’Église orthodoxe excommunie Tolstoï. Quelles sont les raisons d’une telle décision ?

L’excommunication de Tolstoï est prononcée en février 1901, à la suite notamment de la publication du roman Résurrection dont certaines scènes subversives choquent les dignitaires orthodoxes. La raison profonde tient en réalité à la lutte contre l’Église engagée de longue date par l’écrivain, en particulier depuis sa révolution morale au tournant des années 1880. Influencé là encore par Rousseau et sa Profession de foi du vicaire savoyard, Tolstoï estime que l’Église et les théologiens ont trahi le message des Évangiles. Son christianisme atypique et primitif dans ses racines se fonde avant tout sur l’introspection, le sentiment et l’amour des gens simples, dont la foi serait restée authentique. Il présente de nombreux points communs avec certains mysticismes et hérésies de l’Église médiévale ou moderne comme le chiliasme, le taborisme bohétien, l’adamisme, le rantérisme anglais ou encore les confréries de vaudois, d’anabaptistes et de Lollards, autant d’expériences qui ont cherché, en dehors de l’Église, à faire du royaume spirituel du Christ un royaume visible ici-bas, fût-ce au prix de renoncements fanatiques.

La décision du Saint-Synode de Russie suscite des réactions extrêmement vives dans le monde entier. Les télégrammes, lettres de félicitations et autres manifestations de sympathie abondent au domicile de l’écrivain et dans les journaux, en dépit de la vague de censure organisée par l’impuissante Direction générale de la presse. Tolstoï savoure quant à lui cette nouvelle qui ponctue son évolution spirituelle en ajoutant à sa gloire l’auréole des martyrs : « Je n’ai pas renié l’Église parce que je m’étais révolté contre le Seigneur. Je l’ai reniée, au contraire, parce que j’ai voulu, de toutes les forces de mon âme, servir Dieu. […] L’enseignement de l’Église est un mensonge astucieux et nuisible, pratiquement, un composé de superstitions grossières et de sorcellerie, sous lequel disparaît absolument le sens de la doctrine chrétienne. »

Dostoïevski est lui aussi considéré, à juste titre, comme un écrivain philosophe. Dans quelle mesure la vision de la religion de Tolstoï diffère-t-elle de celle de l’auteur de L’Idiot ?

La révolte contre l’athéisme conquérant, l’appel de la transcendance et la vénération du Christ sont au centre des grands romans de Dostoïevski. Immergé dans les réalités profondes de l’univers spirituel, Dostoïevski propose une approche mystique et irrationaliste de la religion dans la lignée de la valorisation de la folie présente dans le Nouveau Testament : « Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. » Tolstoï a passé sa vie à essayer de ne pas croire à ce « Dieu vivant », souverain et transcendant. S’il se réclame du message des Évangiles, il réduit bien souvent Dieu et le Christ à une utopie sociale, voire à des figures plus ou moins semblables à lui-même, ce que relève avec terreur sa très pieuse tante Alexandra : « Il n’a pas besoin de Celui qui est l’unique Sauveur. […] D’un côté l’amour de la vérité, l’amour du genre humain, l’amour de Dieu, du Maître dont il ne veut ou ne peut pas admettre la grandeur ; et, de l’autre, l’orgueil, les ténèbres, l’absence de foi, l’abîme… » Plus que Dieu, c’est un principe d’unité pour fonder une morale immanente, guider son existence et échapper à la perdition que Tolstoï recherche. Sa lecture du christianisme est ainsi toute rationnelle, Tolstoï étant trop voltairien et obsédé du désir de tout comprendre clairement pour accepter les brumeux avertissements de la présence divine. Par conséquent, il rejette tout ce qui, dans la religion, est inaccessible à l’entendement, en particulier les sacrements et les rites. L’écrivain va jusqu’à rédiger son propre Évangile en douze chapitres pour exposer sa conception si atypique de la doctrine chrétienne. Dépouillé de toute couleur locale et historique, Jésus y est présenté comme un simple homme du peuple dont la doctrine doit être crue non parce qu’il est le Christ mais parce qu’elle est vraie et fondée en raison. À l’observation de Dostoïevski : « Si quelqu’un m’avait prouvé que le Christ est en dehors de la vérité, et s’il était réellement établi que la vérité est en dehors du Christ, j’eusse préféré rester avec le Christ plutôt qu’avec la vérité », Tolstoï oppose une formule du poète Samuel Taylor Coleridge : « Celui qui commence par aimer le christianisme plus que la vérité, en viendra bientôt à aimer sa secte ou son église plus que le christianisme, et finira par aimer sa propre personne (son repos) plus que tout au monde. »

L’autre antagonisme majeur entre Tolstoï et Dostoïevski tient à leur lecture de l’histoire et à leur rapport au mal. L’auteur des Démons n’attend le salut qu’au-delà d’une apocalypse et estime que toute tentative de faire advenir la raison et la justice sur terre conduira à la ruine, à l’inhumain et à la dureté fanatique. À l’inverse, Tolstoï rejette la théodicée de la compensation et argue que l’enseignement de Jésus « résout toutes les questions politiques ». Il croit en la possibilité de purger le monde de ses vices et de bâtir une Jérusalem en briques terrestres. Le royaume de Dieu sur terre sera, selon lui, donné aux hommes comme une conséquence de leur effort d’élévation et du règne de l’amour qui, seul, permet « la réunion de la conscience de l’unité du Tout et de l’aspiration à la félicité ».

Ces divergences découlent du fait que Tolstoï, bien qu’élevé dans une religiosité et une pratique orthodoxe, est plus qu’un chrétien. Sa religion échappe aux catégories communément admises et mêle une fascination pour les Évangiles, un fond souterrain païen et des éléments de sagesse orientale, ce qui fait dire à Eugène-Melchior de Vogüé que Tolstoï est la « curieuse combinaison du cerveau d’un chimiste anglais avec l’âme d’un bouddhiste ». Ce syncrétisme débouche sur une vaste utopie à portée universelle dans laquelle tous les pèlerins peuvent se reconnaître, ce qui n’est pas sans lien avec la fascination tolstoïenne pour le bahaïsme, cette religion monothéiste née en Perse qui proclamait l’unité spirituelle de l’humanité.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.