2023 marque le centenaire de la mort de Maurice Barrès. Si le nom de l’écrivain académicien reste encore aujourd’hui dans certaines mémoires, c’est bien souvent pour de mauvaises raisons et son nom n’est prononcé que pour être vilipendé : nationaliste, antisémite, précurseur du fascisme, va-t-en-guerre et autres joyeux qualificatifs qu’il faut nuancer et, pour certains, réfuter… Un journal, que l’on disait autrefois (il y a fort longtemps) « de référence », a même vu en Barrès un précurseur de Renaud Camus et de son grand remplacement. La postérité littéraire de Barrès en a souffert et a, jusqu’à aujourd’hui, empêché les esprits peu curieux de le lire pour se faire un avis personnel. C’est pourtant faire fi de l’importance considérable de Barrès, tant d’un point de vue littéraire que politique, deux « absolus » que Barrès aura eu à cœur de combiner toute sa vie. Prince de la jeunesse, romancier visionnaire, chantre de l’individualité au service de la communauté, « nationaliste cosmopolite », Barrès est un homme de contrastes qui gagné à être redécouvert. Le poète Emmanuel Godo, qui a consacré plus de trente ans de sa vie à Barrès, lui consacre une biographie critique définitive qui s’attache à analyser magistralement et en profondeur les rouages de sa pensée et de son action tout en les contextualisant.

PHILITT : La biographie que vous consacrez à Maurice Barrès, qui est moins une biographie au sens strict, en tant que récit chronologique d’un parcours de vie, que l’analyse littéraire de son œuvre, met en évidence un paradoxe : si Barrès a exercé une grande influence sur ses contemporains, il n’est aujourd’hui plus vraiment lu. Il est le « grand inconnu », qualificatif que vous lui attribuez en sous-titre. A quoi doit-on cette désaffection des lecteurs pour une œuvre qui a marqué son époque ? Est-ce justement en raison de cet ancrage dans un moment précis de l’Histoire ?

Emmanuel Godo : L’expression « le grand inconnu » pour désigner Barrès est due à Joseph Delteil, l’auteur des Poilus, qui lui voue une admiration sans borne. Dans mon ouvrage, qui allie les deux logiques de la biographie et de l’essai critique, je montre que Barrès, de son vivant, a toujours fait l’objet de méprise. Cela tient au fait qu’il est unique dans l’histoire de notre littérature : il est parvenu à placer sa vie et son œuvre sous le signe de deux absolus qui normalement s’excluent – l’absolu littéraire et l’absolu politique. Tout chez lui porte la marque de la tension engendrée par cette cohabitation improbable. Ce qui rend l’interprétation malaisée et désarçonne tous les dogmatismes. La désaffection des lecteurs pour l’œuvre de Barrès – relative, car cette œuvre suscite toujours beaucoup de passions et les barrésiens sont plus nombreux qu’on ne pense – s’explique d’abord par la complexité de la posture de cet équilibriste extraordinaire. Les outils conceptuels dont on se sert ordinairement pour penser la littérature sont incapables de cerner la spécificité de l’œuvre barrésienne. On lui applique des lunettes qui ne permettent pas de le comprendre. Barrès n’est ni un écrivain engagé, ni un auteur de romans à thèse, ni un académique. Par ailleurs vous avez raison, Barrès n’a manqué aucun des grands rendez-vous de l’histoire de son temps : il a connu la fournaise boulangiste, les remous de Panama, l’Affaire Dreyfus, les lois de Séparation, il a vu réapparaître la question de la Revanche à l’aube du siècle, il a pris ses responsabilités d’écrivain en 14. C’est une deuxième série d’œillères qui apparaissent alors : on fixe Barrès dans des rôles successifs sans voir l’unité et la probité de sa démarche. Comme il a fait le « mauvais choix » sur Dreyfus, on en fait le catalyseur de nos jugements de réprobation rétrospective. C’est devenu pour certains un sport intellectuel, qui permet de s’acheter à vil prix une bonne conscience : on fait payer à Barrès le prix de son implication dans les combats de son époque. Et enfin, vous rappelez à juste titre que Barrès a été l’écrivain le plus important de son temps : le passage obligé de toutes les entrées en littérature, de Gide à Blum, de Mauriac à Cocteau, de Breton à Drieu la Rochelle, il fallait être adoubé par Barrès. La critique se venge de cet abus de position dominante, en oubliant l’extrême générosité de Barrès dans ses recommandations et ses appuis. De Barrès découle une bonne part de la littérature du XXe siècle. Même Proust admire sa phrase et sa capacité à être tout ensemble poète et tribun. La postérité a eu tendance à discréditer la figure de Barrès pour amoindrir son influence. Cela ressemble à une amnésie volontaire ou à une annulation générale de la dette.

Peut-on dire que le faux procès intenté en 1921 par les dadaïstes et futurs surréalistes à Barrès, grimé en patriotard antisémite et préfasciste, a fixé l’image de l’écrivain pour la postérité ou est-ce déjà accorder trop d’importance à ce qu’on appellerait de nos jours un happening ?

Il y a beaucoup de choses à dire sur ce procès surréaliste. D’abord qu’on en surévalue la portée. Il est devenu, pardon, un lieu commun de la critique. Dans cet oubli organisé qu’on appelle la culture littéraire générale, tout le monde ou presque est capable d’associer au nom de Barrès des poncifs comme : nationaliste, antisémite, « rossignol du carnage », procès surréaliste. Ce serait risible si ces adhésifs n’encombraient pas – et ne retardaient pas d’autant – l’approche de l’œuvre elle-même. Le critique qui s’intéresse de bonne foi à Barrès est obligé de passer un temps considérable à démonter l’importance d’éléments qui la plupart ont été montés en épingle et érigés en passages obligés par des lecteurs hostiles et/ou paresseux. Rappelons, maintenant, que Breton, Soupault et Aragon avaient jugé bon de présenter à Barrès leurs premières productions poétiques. Aragon est, avec Drieu la Rochelle, le membre du groupe surréaliste qui se montre le plus durablement reconnaissant à l’égard de Barrès. Le procès surréaliste ne fait qu’actualiser un rite que Barrès lui-même avait inventé avec ses maîtres Renan et Taine dans les années 1880 : celui de l’hommage parricide. Mais la grâce en moins. Là où le fleuret de l’ironie barrésienne donne du charme à la brochure Huit jours chez Monsieur Renan, l’esprit de sérieux pollue déjà le procès surréaliste. Ce que vous appelez aimablement un happening est en réalité un procès politique qui préfigure les purges des intellectuels des états totalitaires. Il y a du jeu, de la satire, un esprit potache à la Jarry, certes, mais se laisse entrevoir une ombre détestable : sous couvert de reprocher à Barrès d’avoir attenté à la « sûreté de l’esprit », ces inquisiteurs parodiques inaugurent le siècle de la répression contre les intellectuels. Sous le ricanement, quelque chose ne rit plus – et pour longtemps. Mais vous avez raison sur le fond : ce procès fabrique une vision réprobatrice de Barrès que la postérité va figer en étalon. C’est si révélateur ! Ce que présente le simulacre surréaliste, en lieu et place de l’écrivain vivant, complexe et généreux, qu’a été Barrès, c’est un mannequin figé. On ne saurait mieux dire que ce que la postérité appelle « Maurice Barrès » n’est qu’un avatar ne ressemblant quasiment en aucun point à l’original. Enfin, et même si nous reviendrons, je l’imagine, sur ce point, je ne peux pas laisser passer le qualificatif de préfasciste : concernant Barrès, c’est un contresens absolu. Républicain il a été, penseur de l’individualisme, sans aucune place pour la fusion de l’individu dans la collectivité.

Vous indiquez que Barrès a dépeint les prémices de la société du spectacle et de l’argent-roi, d’un monde vidé de sa substance spirituelle et intérieure au profit de la marchandise et du consumérisme ; il s’agit en somme de notre société moderne. La littérature de Barrès peut-elle encore être lue et comprise dans une telle société qui ne peut que le rejeter ? Comment, d’après vous, peut-on l’y intéresser ?

La grande question, pour Barrès, est celle du lien qui unit l’individu à la collectivité. Il voit la 3e République comme une architecture juridique vide : on ne peut pas fonder un rapport sain de l’individu à la société sur la seule loi. Rappelons que Barrès est l’auteur d’un roman intitulé L’Ennemi des lois. Les lois sont une raison sans désir, selon la définition d’Aristote. Tout le problème barrésien est de trouver une formule politique qui permette à l’individu de mettre son énergie créatrice au service de la collectivité sans déperdition, sans ce corsetage que représente à ses yeux la loi. Le nationalisme, qui chez lui passe par la question du régionalisme et de la décentralisation, est une façon de redonner à la France une âme. L’amour de la patrie est ce principe qui permet d’arrimer l’individuel au collectif, dans un rapport d’épanouissement mutuel. Le maître-mot du nationalisme barrésien est « biographique » : chaque Français a une histoire singulière avec les paysages de son enfance, avec son milieu d’origine. Le nationalisme barrésien est l’œuvre d’une vie, il fait l’objet d’un constant ajustement. Aux Scènes et doctrines du nationalisme (1902), il faut ajouter Les Diverses familles spirituelles de la France (1917). La vision de la communauté nationale à laquelle parvient Barrès est ouverte : on peut faire de la nation avec du composite, avec des traditions philosophiques ou culturelles différentes. C’est le grand enseignement de 14, pour lui : les antagonistes d’hier mettent leurs différends idéologiques au second plan pour défendre une certaine vision de la France. Au plus vif de l’Affaire Dreyfus, Barrès note qu’il faudra bien qu’un jour ce que le dreyfusisme a produit de plus noble – un certain chevaleresque dans la défense des idéaux – et ce que l’antidreyfusisme a produit de plus noble – la défense de l’armée – se rejoignent dans une synthèse. L’Histoire, avec l’Union sacrée, donne raison à cette intuition barrésienne. D’abord en 14-18 puis dans la grande aventure politique du gaullisme. Vous me demandez, à partir de là, par quel biais relire Barrès aujourd’hui. Eh bien par celui-là, justement. Nous vivons dans une société décomposée, déracinée, où l’individualisme a perdu toute charpente, toute discipline intérieure, où le civisme est en déshérence : nos questions les plus brûlantes ont été pensées par Barrès, et sur un mode dynamique, beaucoup plus complexe qu’on ne pense. Que notre France contemporaine ait un besoin urgent de retrouver une âme, qui pourrait dire que cette question est obsolète ? Je conclus en rappelant que Barrès a beaucoup pensé au rôle de l’éducation et de ce qu’il nomme les intercesseurs dans la construction du sujet individuel. Les Déracinés ou Les Amitiés françaises sont deux méditations de haute portée sur ce que veut dire éduquer, éveiller à l’amour des paysages, de l’imaginaire d’une nation. Repenser, sans crispation, ce qu’est le sol et comment se transmet l’amour pour le pays où sont enterrés nos morts.

France Mémoire, le service de l’Institut de France chargé d’établir le calendrier des commémorations pour 2023, s’est cru obligé de préciser que, dans le cas de Barrès dont cette année marque le centenaire de la disparition, « commémorer n’est pas célébrer »[1]. Certains historiens vont au-delà de cet argument en prétendant qu’aucun hommage quel qu’il soit ne devrait lui être rendu. Comment évoquer en 2023 la mémoire de Barrès qui fut, paradoxalement, l’homme des commémorations, celles de la terre et des morts, notamment de la Grande Guerre ?

Ces prises de position que vous mentionnez en disent long sur la dérive idéologique de certains historiens. Barrès a été une figure éminente de notre Histoire. Son antisémitisme est conjoncturel, comme je le démontre dans mon essai : l’historien Zeev Sternhell commet une complète erreur d’interprétation. Il n’y a aucune commune mesure entre Céline, par exemple, et Barrès : aucune obsession antisémite chez lui. Sur la guerre de 14-18, c’est la vision victimaire qui est en passe de l’emporter, au mépris de toute vérité historique. Romain Rolland reproche à Barrès son bellicisme et, comme avec le procès surréaliste, c’est cette vision qui s’est imposée dans l’espace public. Je rappelle que Barrès a fait le choix, en 14, de renoncer à son œuvre littéraire pour se consacrer à un labeur journalistique de soutien au Poilu, dans L’Écho de Paris. Barrès n’est pas le « rossignol du carnage », il se fait le relais des soldats ou des familles qui lui écrivent leurs malheurs. Ce n’est pas le lyrisme pro-guerre qui domine dans les pages que Barrès donne à L’Écho de Paris mais de savoir si les pensions sont payées à temps, s’il ne faut pas équiper les soldats de réchauds pour leurs repas. C’est grâce à ses interventions que le képi est remplacé par le casque ou que la croix de guerre est instaurée – parce que des dizaines de soldats lui écrivent leur effroi de voir des camarades mourir courageusement sans être honorés. On est moins regardant lorsqu’il s’agit du stalinisme de tel ou tel de nos « grands écrivains du XXe siècle ». C’est ainsi. C’est bien à l’image d’une époque qui n’est plus capable de penser la nuance. De contextualiser. Nous vivons à l’ère des révisionnismes mémoriels. C’est regrettable. Je rappelle dans mon livre le témoignage de Léopold Sédar Senghor qui rappelle que c’est en lisant Barrès qu’il a pris conscience, jeune étudiant à Paris, de ce que représentaient pour lui ses origines sérères. Entre la Lorraine de Barrès et la négritude de Senghor, il y a beaucoup moins loin qu’on ne l’imagine : c’est le même mouvement d’enracinement, avec, au bout la même ouverture au monde et en aucun cas la sclérose et le repli sur soi. Barrès a été l’homme par excellence du dialogue entre l’Orient et l’Occident. Comme il le disait au temps des Taches d’encre : « Peut-être est-ce les lecteurs qui font défaut aux lectures ? » Je n’augure rien de bon pour une époque incapable de lire les grandes œuvres du passé – surtout celles qui la mettent, par avance, en question. Lui qui, comme vous le dites, a été l’homme par excellence des commémorations, ne sera probablement pas honoré comme son œuvre et le service qu’elle a rendu à la France l’auraient mérité. Comme je le rappelais plus haut, Barrès a bien identifié l’importance des intercesseurs, dans l’élaboration du sentiment d’appartenance nationale. Pour qui sait dépasser les clichés, Barrès demeure un remarquable intercesseur. L’écho plutôt chaleureux que reçoit mon livre me laisse à penser que Barrès reste une figure qui intéresse, passionne, attire : il y a beaucoup de résistances et de libertés souterraines dans notre vieille nation. Ses langages sont plus variés que le laisse à croire la doxa des débats dits publics. Le terreau n’est pas mort de ce que Barrès nommait le sursum corda, le réveil des âmes et des cœurs. De Gaulle et Mitterrand ne s’y étaient pas trompés. Ce n’est pas un hasard s’ils furent l’un et l’autre deux grandes figures politiques du rassemblement. Et deux incarnations du barrésisme. L’un plus énergique et moins calculateur que l’autre, sans doute, mais les deux sur fond de mysticisme. Cela est plus important, pour la marche de l’Histoire, que la mesquinerie des débats autour des commémorations.

Vous avez évoqué Sternhell, qui a souligné la parenté (à tort ou à raison) entre certains courants de pensée français avant 1914 et les théoriciens du fascisme. L’historien Pierre Milza a écrit, dans le Fascisme au XXe siècle, que Barrès représentait un courant « de tradition jacobine et plébiscitaire » du pré-fascisme, sans pour autant déboucher « au lendemain de la guerre sur un véritable mouvement fasciste ». Qu’en est-il exactement ?

Toute tentative de raccordement de la pensée de Barrès au fascisme est un contresens. Il émane d’historiens qui ne connaissent Barrès que de façon tronquée. Ni sa pensée ni son imaginaire ne font le lit du fascisme ou le préparent en quoi que ce soit. Il n’y a pas ni culte de la force ni culte du chef chez Barrès. Il a œuvré, toute sa vie, à ce que la France redécouvre en elle une âme : il s’inscrit dans le cadre du pacte républicain, qu’il sait imparfait mais qui lui paraît comme la structure politique de la modernité. Une structure juridique qui ne suffit pas en elle-même à accomplir les individus : sa pensée nationaliste consiste à insuffler l’enthousiasme, la ferveur mobilisatrice dans un cadre qui, en lui-même, ne fait qu’assurer l’égalité des chances. L’intuition politique de Barrès le conduit à s’intéresser, très tôt, à la décentralisation ou au fédéralisme – mais toujours comme contrepoint à une architecture républicaine qui favorise l’émergence d’un personnel politique médiocre, inapte à représenter le génie individuel. Toute sa réflexion se situe dans un cadre démocratique qu’il ne remet pas en question en tant que tel. Barrès voit très bien que la politique est affaire d’instinct, d’inconscient, que les grands mouvements de foule sont irrationnels. Mais il n’y a pas de tentation totalitaire chez lui : la question est plutôt de capter ces mouvements pour en faire un moteur de l’Histoire, au service mutuel de l’individu et de la société.

Vous précisez dans votre ouvrage que Barrès, dès le début de sa carrière littéraire et journalistique, a toujours suscité les clivages, ce dont il s’amusait. Comment cela s’est-il matérialisé ? Susciter les passions cent ans après sa mort n’est-il pas un coup du destin, « la revanche de Barrès » ?

Oui, Barrès a toujours connu ce qu’il appelle « l’ivresse de déplaire ». Le Culte du Moi lui vaut, aux yeux de certains, une réputation d’ironiste, de jongleur cérébral. Quand Henri Bremond lui dit qu’il est le seul écrivain à pouvoir écrire le Génie du christianisme du XXe siècle, il écrit La Colline inspirée, l’histoire d’une hérésie. Quand, après la guerre, les milieux traditionalistes sont sûrs d’avoir trouvé en lui leur homme fort, il écrit Un jardin sur l’Oronte, le roman sulfureux d’une histoire d’amour entre un croisé et une musulmane, suscitant chez des catholiques comme Henri Massis la « sotte querelle de l’Oronte ». Barrès va toujours, en homme libre, dialecticien en diable, à l’endroit de l’antagonisme le plus fort. Tout le contraire de la mollesse morale contemporaine qui voit dans le consensus mou le sommet de la réussite intellectuelle. Barrès va au clivage, à l’affrontement, à l’épidermique. Son opposition à Jaurès à la Chambre, dans les années 1910, reste épique. Mais il note dans ses Cahiers l’admiration et même l’affection qu’il éprouve pour ce lutteur magnifique qu’est Jaurès. Et il sera le premier à s’incliner devant sa dépouille, au lendemain de son assassinat – ce que lui reprocheront certains de ses amis politiques. Barrès va au conflit parce que c’est là que la vie est la plus exaltante et parce que c’est là, dans le heurt et le désaccord, que se construisent les synthèses et les réconciliations à venir. La coda est toujours mystique dans l’œuvre politique de Barrès. C’est le contraire de sa phrase littéraire, dont la coda se fait souvent sur un mode dépressif. Ce sont les deux tempos essentiels de ce musicien hors de pair de la prose. Quant à savoir si les passions qu’il suscite aujourd’hui sont sa « revanche », pourquoi pas. Mais le train des poncifs reste trop chargé à mon goût. Il faut beaucoup se battre pour faire exister un contrepoint à l’unanimisme bien-pensant, hostile à Barrès. J‘y travaille sans relâche, et sans peur. Mais allez faire comprendre aux assis d’aujourd’hui ou à ce que Barrès nommaient les « logiciens de l’absolu », qui n’ont aucune idée des instincts et des passions qui sont les moteurs des collectivités, qu’ils ont deux siècles de retard sur cet homme qu’ils croient obsolète !

C’est avec Sous l’œil des barbares, et plus largement la trilogie du culte du Moi, que Barrès se fait le porte-parole d’une jeunesse qui, comme vous l’écrivez, « n’avait pas trouvé sa voix » et ne se reconnaissait pas dans une époque dominée par une pensée positiviste qu’on pourrait qualifier d’asséchante pour l’esprit. Peut-on dire que la littérature barrésienne, et en premier lieu le culte du Moi que vous venez d’évoquer, s’est construite sur une opposition : contre des figures établies comme Taine et Renan (figures du père qu’on tue), contre le bonhomme Système, contre les déracinés, contre les barbares ?

Toute l’œuvre de Barrès est construite pour répondre à la détresse morale de la jeunesse contemporaine. Rarement un écrivain aura eu à ce point le souci de l’autre, et particulièrement des jeunes gens engagés dans ce que lui-même appelle « le départ pour la vie ». « J’écris pour les enfants et les tout jeunes gens » écrit-il au seuil d’Un homme libre. C’est ce « pour » que je souhaiterais d’abord faire entendre. C’est lui dont rayonne l’œuvre de Barrès, à toutes les étapes de son développement. Barrès conçoit ses livres comme des « monographies réalistes », ainsi qu’il qualifie Sous l’œil des barbares. Le réalisme implique la claire représentation des maux qui menacent la jeunesse. Lui-même l’a éprouvé, enfant, au collège de la Malgrange : quand on est un être sensible, on se heurte à la rudesse des goujats. Barrès propose dans Le Culte du moi une méthode, un art de survivre en milieu hostile. Le barbare, c’est d’abord celui qui n’a pas de vision poétique de la vie, qui la réduit à sa part rationalisable, utilitaire. Dans Le Jardin de Bérénice, c’est un ingénieur, Charles Martin, qui l’incarne. Le déraciné, lui, n’est pas un ennemi en soi, c’est d’abord la victime d’un système éducatif qui coupe l’individu de ses paysages, de son terreau, du génie de sa province. La pensée de Barrès ne se définit pas en négatif mais elle ne craint pas l’antagonisme : elle va toujours là où il est nécessaire de combattre : tout en étant tributaire des pensées de Taine et de Renan, Barrès voit clairement ce qui leur manque – la capacité à donner un destin mobilisateur à la jeunesse. Quand Déroulède rend visite à Renan, après la débâcle de 70, il s’entend répondre à son désir de sursaut moral et de revanche : « Jeune homme, jeune homme, la France se meurt ; ne troublez pas son agonie ». C’est contre ce type de fatalisme et de défaitisme que l’œuvre et l’action de Barrès se dressent. C’est ce qui le gênera toujours chez les rationalistes, ce manque de foi dans les puissances instinctives du pays, cette incapacité à puiser dans les ressources politiques de son imaginaire, l’impuissance à susciter dans les consciences le sursum corda – Burdeau, le professeur de philosophie qui inspire le personnage de Bouteiller dans Les Déracinés, est une intelligence supérieure mais qui finit par se fondre dans le moule de la troisième République : toute sa culture philosophique et son esprit si brillant ne parviennent qu’à faire de lui l’un des rouages d’une société sans horizon. C’est l’implacable diagnostic barrésien.

Dans sa préface à Sous les mers de Gérard Bauër, Paul Bourget, un proche de Barrès, donne une définition classique du roman qui « est d’abord une histoire contée. L’observation, l’analyse, la discussion d’idées se surajoutent […] mais il faut qu’il y ait une histoire et il faut qu’elle soit contée. Le roman peut même s’en tenir à cela. » Le roman barrésien, au contraire, est conçu différemment ; citons la Maîtresse servante[2] : « Le roman est l’impression reçue par une conscience […] [qu’elle] me communique : c’est une âme qui pense, qui me donne l’émotion […]. » Dans quelle mesure Barrès, par sa mise en scène de la vie intérieure, a redéfini le concept romanesque, fondé dans son cas sur la subjectivité ?

Vous citez La Maîtresse servante, un roman des frères Tharaud, publié en 1911. Barrès a une pratique très personnelle du roman. Bourget opposait le « roman à thèse », genre détestable, et « le roman à idées », légitime et nécessaire. Barrès est plutôt de ce côté-là ; il use du roman, selon le vœu de Huysmans dans À rebours, en 1884, comme d’un cadre pour y insérer des études, une vision documentée, des débats. On pourrait s’attendre à ce que cela desserve sa création de personnages, et c’est tout le contraire. Philippe dans Un homme libre, l’héroïne éponyme du Jardin de Bérénice, André Maltère, Claire et Marina dans L’Ennemi des lois, François Sturel dans Les Déracinés et la sublime Astiné Aravian, Colette Baudoche, Léopold Baillard dans La Colline inspirée, Guillaume et Oriante dans Un jardin sur l’Oronte : Barrès a offert à son époque des personnages de fiction inoubliables. Avec des moyens romanesques assez sommaires – un art du conte, oui, avec présence très appuyée du conteur – il a su insuffler de la passion à ses créatures. Il les a fait vivre sur un mode qui n’était ni celui de Hugo ni celui de Zola. Son secret ? Je crois qu’il réside dans l’amitié profonde qu’il éprouve pour la plupart de ses personnages. Il les comprend et les offre à l’assentiment rêveur du lecteur. N’oublions pas que sa première grande émotion littéraire, enfant, c’est la lecture à haute voix, par sa mère, de Richard Cœur de Lion en Palestine de Walter Scott. Les romans de Barrès sont à l’image de son monde : un regard implacablement lucide sur la réalité mais le désir d’y préserver une pente à la rêverie et la possibilité des grands élans de l’âme. Barrès est, à la suite de Balzac, un grand romancier de la scène. Dans Les Déracinés, l’assassinat d’Astiné Aravian par Racadot et Mouchefrin se situe à la lisière de l’opéra et du roman-feuilleton. Et la scène finale de Leurs Figures, où François Sturel et son ancien maître Paul Bouteiller en viennent, sur un malentendu, aux mains donne lieu à cette mise au point où se préfigure l’utopie désirable de l’union sacrée : « Ces deux ennemis en se touchant, en se connaissant non plus seulement comme deux systèmes politiques, mais comme deux ennemis palpitants, souffrirent de la manière la plus profonde que tout leur interdît d’être des frères, un maître et un disciple, ainsi que l’un et l’autre le désiraient secrètement et qu’une société organisée leur en eût donné la jouissance ». Le roman barrésien – qu’une histoire littéraire paresseuse voit à travers les œillères de la catégorie du « roman à thèse » – est à la fois un roman d’observation, où Barrès se montre excellent documentariste du présent et un roman de pensée qui conduit le lecteur aux lieux insolubles, aux lieux d’achoppement, là où l’Histoire, justement, est en train de s’inventer. À sa manière Barrès est un romancier visionnaire, qui n’est pas pollué par l’idéalité, qui donc voit très loin et très juste. Et comme l’Histoire lui donne souvent raison, son génie visionnaire, a posteriori, paraît moins visible que chez d’autres écrivains qui ont manqué leur rendez-vous avec l’Histoire. C’est le paradoxe tragique qui conduit à minorer l’œuvre de Barrès. Mais replaçons-nous un seul instant, mentalement, dans les années 1910, on mesurera l’importance inouïe qu’a eue Au service de l’Allemagne. Le héros, Paul Ehrmann, n’est pas un personnage conceptuel : il n’est pas non plus la simple transposition romanesque de Pierre Bucher, médecin alsacien dont Barrès devient l’ami. Il vit de la vie bien réelle de ces Alsaciens annexés qui font le choix de servir l’Allemagne tout en gardant un cœur fidèle à la France. Barrès faisait ainsi coup double : il donnait aux habitants des provinces perdues une destinée et, en miroir, il montrait aux autres Français qu’ils avaient un devoir d’espérance à incarner. Une fois qu’un tel livre a « servi », aux yeux de l’Histoire, il paraît perdre mécaniquement de sa valeur. Et pourtant, si l’on se donne la peine de le rouvrir, il n’a rien perdu de sa force et de sa délicatesse pour dire l’attachement d’un jeune homme à sa patrie clandestine.

Un des chapitres de Sous l’œil des barbares est, comme vous le rappelez, intitulé « Concordance ». Concordance entre le monde extérieur, du moins la représentation que l’on s’en fait dans une logique schopenhauerienne, et le monde intérieur de la conscience. N’y a-t-il pas là une corrélation directe avec le romantisme et sa mise en avant du Moi, notamment la pensée de Schlegel formulée dans sa Lettre à Dorothée. Sur la philosophie sur le rapport entre individualité et universalité ; une des conditions de la culture du moi pour Schlegel étant, pour l’homme, de se familiariser avec le plus grand nombre possible d’interprétations de l’univers afin d’enrichir son individualité ?

Barrès reste tributaire, dans ses débuts littéraires, du romantisme d’un Benjamin Constant ou d’un Stendhal. Un homme libre, sur fond de désenchantement fin-de-siècle, reste un roman d’analyse, dans le sillage d’Adolphe. Le beylisme est là, toujours sous la forme d’une chasse au bonheur, mais cérébralisée : le dandysme baudelairien est passé par là. Le moment lyrique est toujours suivi d’un contrepoint analytique, dans une claudication qui permet la relance. Barrès détourne les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, avec une forfanterie et un sens de l’ironie qui ne sont plus l’écume ou l’apanage d’une sensibilité romantique. Les points de jonction entre le monde intérieur et le monde extérieur existent encore : Barrès est pétri de dilettantisme, dans la ligne des Dialogues philosophiques de Renan. L’égotisme barrésien, dans les années 1890, est un « bohémianisme », pour reprendre un de ses termes fétiches. C’est un nomadisme capable de s’acclimater à tous les lieux de haute intensité : vénitien à Venise, tolédan à Tolède. Toute sa vie, Barrès gardera cette vertu intellectuelle et cette sensibilité. Mais il y ajoute un socle lorrain. Ce qu’il nomme une discipline. Qui n’est pas un renoncement – même s’il lui arrive d’outrer la posture du repentir, comme dans « La mort de Venise » qui sacrifie théâtralement Venise sur l’autel de la Lotharingie. C’est un mouvement d’oscillation qui porte toute la vie et l’œuvre de Barrès.

L’un des principaux malentendus sur Barrès (et à ce titre, vous auriez pu également sous-titrer votre ouvrage « le grand incompris ») consiste à distinguer, comme vous l’avez précisé au début d’entretien, le Barrès engagé dans la vie sociale et politique, et par conséquent le Barrès nationaliste, à l’égotiste dandy d’un Homme libre. Vous montrez au contraire que, pour résoudre l’énigme de la vie intérieure, il faut savoir s’intégrer dans le corps social tout en préservant son individualité. Pouvez-vous expliquer plus précisément comment la littérature de Barrès, dans un premier temps éloignée de toute considération politique, a pu nourrir son engagement futur ?

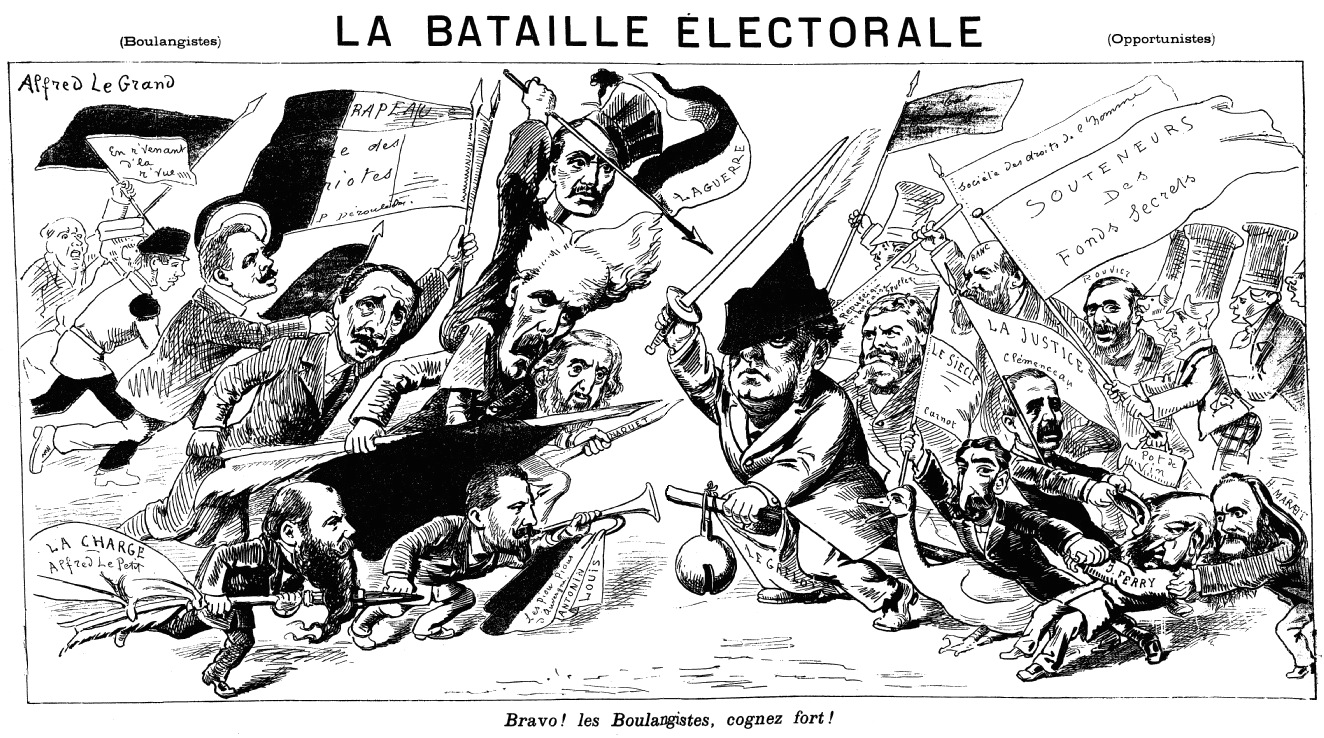

Barrès ne conçoit pas son projet littéraire en dehors de la sphère politique. Lorsqu’il participe aux mardis de la rue de Rome, Mallarmé le met en garde sur le danger que représente, pour l’écrivain véritable, de descendre dans l’arène publique. Mais Barrès ne conçoit pas que l’artiste déploie ses sortilèges dans un champ autonome. Il se méfie du « retranchement » dont Mallarmé fait l’une des conditions de l’accomplissement poétique. Quand Barrès s’engage dans le boulangisme, ce n’est pas par opportunisme ou par esprit d’aventure – d’ailleurs Boulanger a déjà laissé passer sa chance historique, Barrès monte sur la queue de la comète boulangiste. Il le fait pour aller se confronter au peuple, à des milieux non-littéraires, pour se cogner aux réalités les plus ingrates, les moins susceptibles d’être voilés par l’ornement littéraire. Plus tard, il réinterprétera ses débuts électoraux en considérant qu’il est allé demander à la politique un « garde fou ». Barrès, je crois, a conscience que la création littéraire, laissée à sa libre expansion, mène l’individu à la destruction de lui-même, à l’engloutissement de sa vie dans l’œuvre. Toute sa vie Barrès aura l’impression d’être en porte-à-faux, d’être au cœur même de l’instabilité. Je relisais récemment la préface qu’il a écrite, l’année même de sa mort, aux Souvenirs d’un officier de la grande-armée de son grand-père, Jean-Baptiste Auguste Barrès. Barrès, qui est au sommet de sa gloire, écrit que lorsqu’il compare sa vie à celle de ses ancêtres, elle ne lui inspire « que l’indifférence la plus dégoûtée ». Ce n’est pas une posture. Tout au long de sa vie, on trouve de telles protestations – comme s’il lui avait fallu éprouver sa vie politique et sa vie tout court comme un devoir, un service, un déroutement. C’est une économie très particulière, qui met au défi nos catégories les plus usuelles. Barrès a eu besoin de penser sa vie sous le signe du ratage. On est très loin de l’imagerie d’Épinal.

Néanmoins, et même si l’on comprend qu’il a évolué, Barrès fait dans son premier ouvrage le Départ pour la vie, l’apologie du mouvement et du cosmopolitisme, en contradiction avec ce qu’il sera plus tard. Il lui est impossible de s’inscrire dans la continuité d’une race. Quel a été l’élément déclencheur de sa prise de conscience ?

Non, il n’y a pas un premier Barrès cosmopolite et un second qui serait enraciné. Il y a un individu qui cherche le juste rapport au passé, au présent, à la collectivité. Entre l’égotisme et le nationalisme, c’est toujours le sujet individuel, biographique qui est au centre des préoccupations barrésiennes. Comment vivre dans le plein accomplissement des puissances intérieures tout en prenant ses responsabilités vis-à-vis du groupe, dans un rapport de collaboration féconde. C’est cela le pari du nationalisme barrésien : le plus d’individualité possible au service de tous. Le nationaliste est un cosmopolite qui sait d’où il vient. C’est-à-dire qui sait où sont ses morts. C’est cela l’évolution barrésienne : découvrir, avec les tragédies ordinaires de sa vie, que l’on n’est pas de nulle part, que l’on n’est pas le pur produit d’une idée, d’une abstraction, d’un principe, mais celui d’un paysage, d’un pays, d’un sol – notre terre est celle où sont nos morts. C’est vis-à-vis d’eux que l’on se définit, que l’on paie sa dette et que l’on chante son action de grâces – je parodie ici Barrès, dont la pensée est toujours trinitaire. Le mort de son père en 1898, celle de sa mère en 1901, beaucoup plus que l’Affaire Dreyfus, expliquent cette prise de conscience. Le nationalisme barrésien est incroyablement ouvert, en constant dialogue avec les autres cultures : on ne converse et on n’échange véritablement que lorsque l’on sait d’où l’on vient. Le déraciné se croit ouvert alors qu’il est vide, ou du moins sans assise : il confond l’ouverture et la désorientation.

Autre apparente contradiction : le Moi est aussi l’homme libre, celui qui se délivre du carcan qui l’oppresse. « Soyons convaincus que les actes n’ont aucune importance, car ils ne signifient nullement l’âme qui les a ordonnées et ne valent que par l’interprétation qu’elle leur donne ». Ce Barrès-ci, amoral, est très éloigné du Barrès de l’ordre et de la tradition. Il s’est défendu de cette incompatibilité en arguant des inflexions qu’il a données à sa pensée. Il reste néanmoins complexe de suivre sa logique. Comment expliqueriez-vous cette évolution a priori radicale ?

Là encore la contradiction n’est qu’apparente : elle est le produit de la grille de lecture qu’on impose à Barrès. On le lit depuis une idéologie – celle du progrès – qui se prend pour une vérité établie. La tradition, vue sous cet angle, apparaît comme un ordre rigide, immuable. Barrès à vingt ans peut écrire que les morts sont bien là où ils sont : il est à un stade disons libérateur de son développement. Il y a tout un travail de désencombrement que le jeune écrivain est obligé d’effectuer. Mais cet iconoclasme demeure prépondérant chez l’écrivain nationaliste. S’il incarne la tradition, c’est toujours en homme libre, comme je le disais plus haut. La facilité pour Barrès aurait été, en 1898, de suivre Zola et les intellectuels, à la demande de Blum. Mais Barrès sait qu’une société, c’est aussi un jeu de poids et de contrepoids : il fallait qu’une voix originale et puissante comme la sienne fasse un choix à contresens de la pensée raisonnable. Car une société a besoin d’être alimentée par des forces qui ne sont pas seulement celles de la raison. On ne mobilise pas les êtres avec de la rationalité mais avec de la ferveur. Il dira finalement que le sort de Dreyfus lui importe moins que celui de la France. Vue à travers les idéaux de la raison moderne, cette posture apparaît inaudible mais quel est le principal moteur de l’histoire ? Barrès a œuvré pour reconstituer un sentiment d’appartenance nationale : il le fait avec ses outils littéraires, son génie, son esprit, sa liberté de toujours.

L’affaire Dreyfus a été un réel cas de conscience pour Barrès : approché par Léon Blum pour défendre la cause de Dreyfus, il finit, après réflexion, par embrasser la cause antidreyfusarde de Drumont. Pouvez-vous revenir sur les justifications qu’il a données (et qu’il s’est donné pour se persuader lui-même) à cet engagement, qui n’a pas été sans conséquences ? Rappelons que son antidreyfusisme est l’un des principaux griefs qu’on lui porte, comme vous l’avez dit plus haut.

Je vais renvoyer à mon livre où je montre en détail ce qu’ont été le rôle et la position de Barrès dans l’Affaire Dreyfus. Ainsi que son rapport à Blum. Il faut surtout nous garder du manichéisme et de l’illusion rétrospective. Barrès n’a pas le beau rôle : citations tronquées mais outrancières à l’appui, il est aisé de dire que son point de vue est intenable. La culpabilité ou l’innocence de Dreyfus, très vite, ne sont plus le sujet pour lui. La question est : qu’est-ce que la nation risque à affaiblir son armée et, plus profondément, sa propre image ? La question vaut qu’on lui sacrifie un individu – c’est ce que pense Barrès et il nous faut envisager que, dans un sens, il n’a pas entièrement tort, au vu des années qui vont séparer le procès de Rennes du déclenchement de 14. Sans chercher à disculper Barrès (mais vous comprenez qu’il est essentiel, pour quelqu’un qui, comme moi, cherche à lire Barrès et à le faire lire, de sortir du scénario de la défense ou du réquisitoire dans lequel on voudrait cantonner la critique barrésienne), il faut dire que la période de l’Affaire Dreyfus est la moins intéressante de la vie de Barrès – celle où il piétine – l’équivalent si vous voulez du Hugo louis-philippard. Comme le disait Aragon, il arrivera un jour où le tumulte retombera, et où on lira Barrès comme on lit Saint-Simon, avec un parfum de querelles refroidies. C’est le problème de ces écrivains de la mêlée publique, leur œuvre sent le roussi de l’Histoire. Je n’ai pas envie de justifier Barrès, je le prends avec ses réussites et ses échecs, ses intuitions formidables et ses erreurs : que celui qui ne s’est jamais trompé en politique lui jette la première pierre ! Les cahots de l’itinéraire politique de Barrès donnent à son œuvre sa qualité inimitable : elle ne naît pas du pas de côté ou du décentrement, mais du cœur même de la fournaise de l’Histoire. Comme chez Agrippa d’Aubigné ou Chateaubriand, il y a des temps faibles et des temps forts, des apories et des clairières, le jeu de la circonstance et de la longue vue : ce sont aussi ces moments de faiblesse apparents qui donnent à ce type d’œuvre leur force. Le tribunal de l’Histoire est une chose, celui du goût littéraire une autre.

Comme le montre Michel Winock dans son Siècle des intellectuels, le terme « intellectuel » fait son émergence lors de l’affaire Dreyfus et désigne péjorativement, dans la bouche des antidreyfusards, les universitaires, hommes de lettres etc. déracinés (on dirait aujourd’hui, dans une métaphore filée, « hors sol ») qui pensent contre l’instinct vital de la nation. Pourtant, dans son Examen des trois romans idéologiques, Barrès explique qu’il a tenté, dans ses premiers livres, d’écrire « la monographie des cinq ou six années d’apprentissage d’un jeune Français intellectuel ». Comment résoudre cette contradiction : Barrès fustige les intellectuels alors qu’il en est un lui-même ?

L’intellectuel, tel que l’Affaire Dreyfus le fait naître, prend parti dans les affaires publiques au nom de grands principes, d’idéaux comme la Justice ou la Vérité. Cette figure, Barrès la combat, c’est elle qu’il critique sous le vocable peu aimable de « logicien de l’absolu » comme je le rappelais plus haut. Lorsque Barrès parle de Philippe, le héros du Culte du moi, comme « d’un jeune Français intellectuel », il emploie l’adjectif dans un sens commun. Philippe est un jeune homme pétri de savoir livresque. La différence avec l’intellectuel au sens politique du terme, c’est que Philippe va découvrir que c’est l’instinct qui mène le monde et les êtres. Philippe le découvre grâce à Petite-Secousse, c’est-à-dire Bérénice. L’intellectuel idéaliste veut comme Bouteiller et consorts soumettre la réalité sociale à un canevas d’idées abstraites. Or, dans la vision barrésienne, le groupe est mû par d’autres puissances, antérieures et même extérieures à la raison logique. Pour que le contrat social ne soit pas rompu, il faut que l’individu adhère à la collectivité par des biais sensoriels, intuitifs, animaux en un sens. Ce qu’une certaine école idéologique appelle, pour le dénigrer systématiquement, « roman national », fait partie de ces traits d’union imaginaires qui permettent à un individu de se reconnaître comme membre d’une nation. On a beaucoup exagéré la dimension ethnique ou biologique du nationalisme barrésien : certaines formules sont ambiguës quand on les lit de loin, y compris la métaphore végétale de l’enracinement, mais ce que veut décrire Barrès c’est le long travail souterrain qui crée les conditions d’un sentiment d’appartenance ou d’adhésion. Il n’est le creuset ni de la haine et de la guerre, il est d’abord un facteur d’unité, permettant de faire tenir ensemble les « diverses familles » intellectuelles qui composent la France. Barrès n’est anti-intellectuel que lorsque l’intellectuel prétend légiférer dans l’ignorance et le mépris de ce que Maurras appellerait le pays réel.

Vous mentionnez le roman national (prenons cette expression dans un sens non péjoratif). Une grande figure historique que Barrès met en avant, et dans un certain sens réhabilite, est Jeanne d’Arc. Longtemps oubliée, voire dénigrée, elle correspond pour Barrès à une figure unificatrice, suscitant l’adhésion de tous : de la gauche républicaine à la droite monarchiste, des fédéralistes aux nationalistes, des anticléricaux au clergé etc. De plus, elle est lorraine. Est-ce ainsi qu’il faut comprendre le culte du héros barrésien : une synthèse des contraires pour une conciliation en vue d’une adhésion à la patrie France, tout en se réalisant soi-même ?

La Jeanne d’Arc de Barrès est à la fois sainte et fée, héroïne et sorcière, chrétienne et païenne : en elle convergent les puissances de la chapelle et de la prairie – d’où l’éclat et la force de rayonnement qui émanent d’elle, dans sa vie comme dans sa mort. Un individu comme une nation ont besoin de figures synthétiques : Barrès voit toujours l’au-delà de l’antagonisme, la résolution mystique des contradictions. Regardez son rapport à Clemenceau. En 1892, Barrès avait été le témoin de Déroulède à l’occasion du duel qui l’oppose à Clemenceau sur fond de scandale de Panama. Dans Leurs Figures, Barrès le décrit comme un « petit Kalmouk énervé ». L’Affaire Dreyfus les avait encore éloignés sur le plan politique. Barrès s’était opposé à Clemenceau au sujet du transfert des restes de Zola au Panthéon en 1908 et avait refusé cette « canonisation laïque ». Mais l’hostilité de Barrès à l’encontre de Clemenceau s’est muée, avec la guerre, en respect pour le beau vieillard qu’il est devenu, sauveur de la patrie, « incarnation de l’invincible espérance » : « L’homme d’une telle légende est un homme sacré ». Barrès dès lors soutient Clemenceau, l’homme qui « a relevé la spiritualité de la France », pour succéder à Poincaré à la présidence de la République. Lorsque les parlementaires républicains lui préfèrent Paul Deschanel, Barrès conclut : « Il est embelli par cette ingratitude. » En novembre 1922, Clemenceau, en retrait de la vie publique, se rend aux États-Unis pour répondre à une campagne de dénigrement contre une France supposée belliciste. Barrès, au nom de la Ligue des Patriotes, envoie un câble au « chef énergique qui, tout seul, son bâton à la main, s’en va dans une longue randonnée servir la France et la Vérité, par la puissance de sa parole et le rayonnement de sa présence ». Et il conclut : « Que Dieu vous garde, président Clemenceau, vous qui demeurez une force spirituelle d’une espèce unique dans le monde pour avoir été, aux jours tragiques du vatout, dans la France couverte de blessures, le cœur qui ne veut pas mourir ». Barrès, c’est ce panache-là, ce dépassement des clivages non pas dans la pensée molle du en même temps mais, toujours, par le haut.

Barrès rejoint la conception de l’histoire de Péguy développée dans les Suppliants parallèles[3], contre l’école méthodique de la IIIe République et l’enseignement rationaliste. Il y a une dimension sacrée, irrationnelle, contenue dans le « culte » rendu aux grandes figures, ce que Paul Valéry critiquera plus tard en écrivant « l’Histoire mélodique n’est plus possible[4] ». Là encore, l’incompréhension que peut avoir de Barrès un lecteur moderne vient-elle de cette impossibilité à saisir le sacré et le poétique inhérents à la conception barrésienne de la communauté, en un mot l’esprit ?

Pourquoi revenir systématiquement à l’incompréhension ? Si quelqu’un se trompe en la matière, c’est bien Valéry : l’histoire dite « mélodique » est non seulement toujours possible mais c’est elle que les politiques tentent de ressusciter. Le gaullisme l’a bien vu : ce sont les légendes, les fables et les utopies qui font l’Histoire – et ce n’est pas un mal. C’est une nécessité. Montherlant, aux lendemains de la Première Guerre mondiale, disait : « … le sang de ces hommes, pourquoi fut-il versé, sinon pour des imaginations ? Nous vivons, nous mourons pour des rapports qui n’existent que dans notre esprit, et plus souvent encore dans notre sensibilité. Nous vivons, nous mourons pour de l’invérifiable » (Chant funèbre pour les morts de Verdun, 1925). Lorsque la résistance au nazisme se cherche un imaginaire, c’est du côté de Barrès qu’elle vient : Vercors avec Le Silence de la mer propose une réécriture de Colette Baudoche. L’incompréhension qu’il faudrait interroger, c’est celle des idéologues qui refusent de lire, d’interpréter une œuvre-maîtresse comme celle de Barrès et qui, pour cela, la cantonne dans l’inexcusable. Qu’est-ce qui dérange tant les « intellectuels » d’aujourd’hui chez Barrès ? C’est son nationalisme de dialogue, son nationalisme généreux, ouvert, hospitalier, en phase avec les mouvements profonds de l’époque : il dérange le dogme de tous les penseurs qui, par idéologie, veulent éjecter la nation du champ de la légitimité politique. Le retour au réel est toujours brutal pour ce genre de myopie. La vérité historique est du côté de Barrès, qu’on le veuille ou non. C’est parce qu’il a compris ce qu’était la France, ce qu’était son peuple, dans sa variété, que d’aucuns voudraient qu’il fût désormais incompréhensible. Mais l’incompréhension n’est pas là où l’on croit. Je crois que les logiciens de l’absolu existent encore et qu’ils sont toujours dans le même déni du réel.

Des héros, il y en aura également durant la Grande Guerre. Mais ils seront anonymes, dans le contexte d’un conflit moderne et inédit, qui se caractérise par sa totalité. Même si certains martyrs émergeront du fait de leur statut (d’écrivain, d’artiste…) comme Psichari ou Péguy, cela perturbe la conception du héros identifié nommément, défendu jusqu’alors par Barrès, ce qu’il reconnaît lui-même dans Chronique de la Grande Guerre[5]. Comment, dans ce cadre, va-t-il mobiliser l’énergie vitale, commune, de ses concitoyens ?

C’est le travail d’abnégation remarquable de Barrès pendant la guerre : il met son œuvre littéraire au second plan et consacre toute son énergie à être le porte-parole des soldats. L’une de ses œuvres majeures, justement, consiste à combattre l’injustice de l’anonymat. À raconter les souffrances, les actes de bravoure, à redonner des visages et des noms à ceux qui tombent au champ d’honneur. André Salmon écrit à Barrès, en 1915, pour l’alerter d’une rumeur qui court auprès des soldats : il y aurait une crémation des morts qui ne sont pas identifiables. Immédiatement Barrès se fait l’écho de cette inquiétude. Ses articles de L’Écho de Paris prennent souvent la forme de nécrologies, avec comme objectif de mettre la dignité des mots et d’un récit sur ce qui risquerait de n’être plus qu’une mention ou un nom sur des registres : « François Boucher, mort pour la France » (16 janvier 1915), « Marcel Drouet, mort pour la France » (18 janvier 1915), « Joseph Lotte, mort pour la France » (19 janvier 1915) … Barrès est d’abord le rossignol de la mémoire, opposant à la puissance d’invisibilisation de cette guerre, le pouvoir des mots. Non pour voiler l’horreur mais pour qu’elle n’engloutisse pas la totalité de ce que furent ces vies fauchées par la guerre. Qu’ils ne soient pas des « héros privés de gloire ». Il rejoint par là l’une des angoisses du soldat : mourir sans laisser de trace. Barrès cite des fragments de lettres qu’il reçoit : « De grâce, m’écrit d’un hôpital un blessé, n’oubliez pas les oubliés du début de la guerre. Pendant la dure retraite de Belgique, il n’y a pas eu de citation à l’ordre du jour dans la plupart des corps d’armée ». Le 17 février 1915, il échafaude « la stèle de notre corporation », tombeau aux écrivains morts pour la France où il égrène les noms de Péguy, Psichari, Guy de Cassagnac, Émile Nolly, Pierre Gilbert, François Laurentie, « père de six enfants », Charles Perrot, le poète, tué devant Arras le 23 octobre 1914, Jean Martin, Émile Despax, auteur d’un unique recueil de poèmes, La Maison des glycines, Félix Chautemps. Convertir la mort en puissance de vie, telle est la fonction fondamentale de l’oraison funèbre. Pour avoir voulu jouer publiquement ce rôle nécessaire aux collectivités, Barrès fut accusé par Romain Rolland et consorts d’être nécrophile.

Vous montrez que le rôle de Barrès lors de la guerre a, là encore, été incompris ; surnommé « le rossignol du carnage » par Romain Rolland, parangon du pacifisme, ou « chef de la tribu des bourreurs de crâne » par le Canard enchaîné, l’engagement de Barrès est, avec l’affaire Dreyfus, l’autre point noir de sa postérité. Comment faut-il comprendre son engagement, lui qui voit en la guerre une « résurrection » ?

Barrès, une nouvelle fois, est en phase avec le pays réel – là où les intellectuels sont totalement déconnectés. Il n’y a de « point noir » que pour ceux qui s’enferment dans le récit victimaire et ne veulent pas voir la complexité du réel. Barrès ne tait rien, dans ses chroniques, des souffrances du poilu. Le mot de « résurrection » ne vient pas magnifier la guerre en tant que telle mais prendre en compte sa capacité à transcender les clivages et les discordes qui ruinent moralement la France. C’est la mystique de l’Union sacrée que Barrès honore, pas la guerre en elle-même.

Nous pouvons, malgré tout, déceler une certaine méprise de sa part. Dans L’Âme française et la guerre, Barrès écrit que « l’esprit surtout sera élargi, ennobli, soulevé. Nous aurons des livres issus des plus graves expériences humaines et des poèmes chargés des vertus des batailles. J’entrevois une haute culture virile, savante et limpide pour tous. » Cependant, la littérature de guerre passée à la postérité est celle qui en a déploré les horreurs (Dorgelès, Genevoix, Remarque…), non celle qui en a chanté la beauté, exception faite peut-être de Jünger.

Là encore attention à l’illusion d’unanimité : c’est l’oubli volontaire qui crée cette impression d’isolement. Apollinaire disait qu’il ne faudrait pas qu’une leçon aussi violente que celle de la guerre soit perdue. Des personnalités aussi différentes que Pierre Teilhard de Chardin (La Nostalgie du front) ou Élie Faure (La Sainte Face) ont dit l’importance cruciale de la guerre, la valeur spirituelle, philosophique ou morale qu’elle a eue pour eux. Je me permets de vous renvoyer sur ce point à mon étude Pourquoi nous battons-nous ? 1914-1918 : les écrivains face à leur guerre (Le Cerf, 2014). Je veux bien que vous parliez de « méprise » mais au nom de quoi ? Genevoix lui-même serait surpris d’être rapproché de Remarque. Dorgelès est critique à l’égard de la guerre mais il voit se lever une fraternité, une camaraderie comme vertu que la guerre contribue à révéler parmi les soldats. La « méprise » n’est pas chez Barrès : il ne fait que formuler, avec un vocabulaire qui n’est plus le nôtre, le fait que la guerre de 14-18 a fait réapparaître des valeurs qui semblaient éteintes chez ses contemporains. Je vous cite ceci : « Au risque de vous paraître fou, je déclare en mon âme que j’aime être ici ; j’aime la tranchée de première ligne, comme un “pensoir” incomparable ; on y est ramassé sur soi-même, toutes ses forces rassemblées ; on y jouit d’une entière plénitude de vie. J’y suis comme un réflecteur, je m’y vois dans une clarté toute crue, avec une lucidité qui mieux que n’importe quel bureau de travail facilite l’analyse ». Qui écrit ces lignes ? Roger Cahen, un soldat de confession juive, qui envoie cette lettre à Barrès qui la mentionne dans Les Diverses familles spirituelles de la France. Si je reprends le terme de « méprise », je la vois plutôt chez ceux qui croient que les soldats de 14 se sont vus, unanimement comme des victimes. On pourrait relire les premières lettres de Louis-Ferdinand Destouches à ses parents, avant sa blessure. Savons-nous encore lire ce qui ne va pas dans notre sens ? C’est toute la question avec Barrès.

Pour conclure, et malgré les propos de Mauriac écrivant que « le reploiement de tout [l’être de Barrès] sur sa terre et ses morts allait contre l’élan de la vie qui précipitait la nouvelle humanité à la conquête de l’espace et des astres[6] », dans quelle mesure Barrès peut-il nous donner des clefs de lecture pour déchiffrer notre monde moderne ?

Voyez, c’est intéressant, même pour cette question, vous choisissez une remarque de Mauriac qui introduit une concessive. Alors que Mauriac dans le même texte écrit en s’adressant à ceux qui ont des réticences à lire Barrès : « Qu’importe à Barrès que vous ne le connaissiez plus ? Ses vrais disciples sont toujours vivants : ils sont ses fils, ils sont ses héritiers, ceux qui aujourd’hui ont foi encore en la France et en sa grandeur – ceux aussi qui ont cru que le perfectionnement est possible : il y a loin du jeune conquérant avide des années quatre-vingt à l’homme sur son déclin, qui a perdu en secret beaucoup de sang, et qui note dans un de ses derniers Cahiers : “Ce sont des jours où l’on est tout amour, capable de dormir, ému par le ciel étoilé, le silence, le souvenir résigné des morts, la fuite des années, le trop-plein du cœur, l’isolement…” Cher Barrès, de quoi vous inquiétez-vous ? Vous ne nous avez jamais quittés, vous êtes toujours là ». Pour répondre à votre question, je dirai très simplement que partout où un être se pose la question de l’amour qu’il a pour les paysages de son enfance, Barrès est là. Que partout où l’on se désespère de la perte de souveraineté de l’individu sur lui-même, sur sa vie intérieure, Barrès nous appelle à notre destin : « Il s’agit pour chacun de nous qu’il trouve en soi la source cachée de l’enthousiasme. Il s’agit que chacun devienne lui-même à la plus haute puissance » (Enquête aux pays du Levant, 1923). J’ajouterai qu’avant de demander à Barrès des « clés de lecture » pour notre monde, on peut chercher dans son œuvre la prose la plus belle qui soit, celle dont Proust disait qu’il y a en elle des changements de ton qui n’existent qu’en musique. Car Barrès, avant toute chose, est l’un des plus grands écrivains de notre histoire, l’un des rares à souffrir la comparaison avec Bossuet ou Chateaubriand. On peut le lire, tout bonnement, pour lui demander des nouvelles de notre langue. Et, c’est ce que je ferai, pour conclure, en vous citant ces quelques lignes extraites du « 2 novembre en Lorraine » dans Amori et dolori sacrum (1903) : « Le jour des Morts est la cime de l’année. C’est de ce point que nous embrassons le plus vaste espace. Quelle force d’émotion si la visite aux trépassés se double d’un retour à notre enfance ! Un horizon qui n’a point bougé prend une force divine sur une âme qui s’use. Le 2 novembre en Lorraine, quand sonnent les cloches de ma ville natale et qu’une pensée se lève de chaque tombe, toutes les idées viennent me battre et flotter sur un ciel glacé, par lesquelles j’aime à rattacher les soins de la vie à la mort. Monotone psaume, formules dont nous savons l’apparente sécheresse, mais elles ramènent notre esprit au point où il trouve sa pente et s’enfonce dans des abîmes de méditations… Une fois encore, faisons glisser entre nos doigts ce chapelet ».

[1] https://www.liberation.fr/checknews/pourquoi-france-memoire-a-t-elle-inscrit-maurice-barres-dans-sa-liste-des-commemorations-pour-2023-20220801_CKGVI4ICFZHX3G75UXJTMHLGLM/

[2] Étude du roman éponyme des frères Jean et Jérôme Tharaud, publiée par Édouard Champion en 1911, n°1 de la collection des Amis d’Édouard

[3] « Il y a un abîme entre figurer à son rang linéaire dans la mémoire, et dans l’enseignement de quelques savants et s’incorporer au contraire […] dans le corps sentant de tout un peuple. »

[4] In Regards sur le monde actuel

[5] « Nous voudrions connaître nommément ceux vers qui se tourne notre gratitude ardente. Des noms de chefs, des numéros de régiments ! Le gouvernement reconnaît que l’on a besoin de saluer ces héros. Pourquoi nous interdit-il de les connaître, de distinguer leurs figures et de les nommer ? […] nous voulons connaître nos héros. » (14 mai 1915)

[6] Préface au premier volume des œuvres complètes de Barrès aux éditions du Club de l’honnête homme.

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.