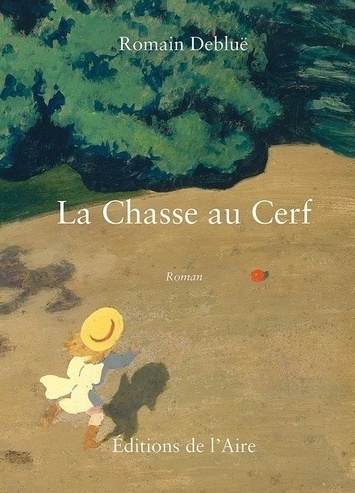

Existe-t-il un roman catholique ? La parution récente de La Chasse au Cerf, second roman de Romain Debluë, est l’occasion de poser cette ancestrale question à frais nouveaux. Outre la présence, parfois implicite, de l’œuvre des Bloy, Barbey, Bernanos, Claudel et autres Mauriac dans le cours du roman, la structure, le thème et le style de La Chasse, ouvrage riche en théologie comme en philosophie et en musique, rappellent certains grands romans des écrivains chrétiens des siècles passés. Traditionnelle dans sa narration – balzacienne – autant que dans sa doctrine – thomiste –, cette somme romanesque met en lumière les quelques canons théologiques et littéraires d’une famille de romans qu’il faut bien, pour diverses raisons, nommer catholiques.

Il est une question qui, de la naissance de Barbey d’Aurevilly à la mort de Julien Green, a fait couler plus d’encre qu’on ne le croit, et pas seulement des plumes catholiques : la question du roman chrétien. Existe-t-il un roman chrétien de même qu’il existe, ainsi que Gilson et Maritain l’ont défendu contre Bréhier et Brunschwig au siècle dernier, une philosophie chrétienne ? Et s’il existe, suffit-il que l’écrivain se dise chrétien pour que son roman soit baptisé tel ? Contemporaines, ces deux querelles ont chacune leur texte fondateur : dans un cas, un écrit magistériel de 1879, Æterni Patris de Léon XIII, où il est question de philosophia christiana, à savoir la philosophie thomiste ; dans l’autre, la préface de Barbey d’Aurevilly pour la réédition en 1866 de son roman Une vieille maîtresse, court pamphlet en réponse aux « Libres Penseurs » qui défendent aux catholiques de toucher à l’art ou à la littérature. Motif ? On ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments, encore moins avec des sentiments chrétiens : le catholique a les « mains trop pures » pour toucher au roman. Réponse du converti : « Ce qu’il y a moralement et intellectuellement de magnifique dans le Catholicisme, c’est qu’il est large, compréhensif, immense […]. Le Catholicisme aime les arts et accepte, sans trembler, leurs audaces. Il admet leurs passions et leurs peintures, parce qu’il sait qu’on en peut tirer des enseignements, même quand l’artiste lui-même ne les tire pas. »

Malgré cette mise au point aurevillienne, les contempteurs du roman chrétien ne manquent pas. Il suffit d’ouvrir le roman le plus célèbre d’un des romanciers les plus reconnus du XXe pour s’en convaincre. On trouve dans les Faux-monnayeurs cette phrase sévère : « [I]l n’y a pas, à proprement parler, de romans chrétiens. » Une « sorte de tragique », poursuit l’écrivain, un « tragique moral » qui touche à « l’essence même de l’être », échappe encore à la littérature, y compris à celle qui aurait dû « transporter le drame sur le plan moral » : la littérature chrétienne. En 1925, année où Gide publie son « premier roman », deux romanciers aussi différents que Bernanos et Mauriac travaillent à le contredire. Sous le soleil de Satan paraît en 1926 et Thérèse Desqueyroux un an plus tard. Romans catholiques ? L’expression ne plaît guère aux écrivains d’alors, encore moins aux lecteurs modernes et post-modernes, étrangers à toute réflexion à visée universelle ou absolue sur la littérature. Depuis l’immortel Proust, la mode est aux romans sur le roman, aux phrases déconstruites au long desquelles les romanciers se demandent « s’il ne faut pas écrire le roman du roman qu’ils n’écriront jamais ; s’il ne faut pas plutôt écrire que l’on ne peut plus écrire » (p. 796), note avec ironie Romain Debluë. Lassé de ces bavardages, le lecteur de Barbey, Bernanos et Bloy sait que les ouvrages qu’il tient entre les mains possèdent une filiation secrète, par-delà la foi commune de leurs auteurs. Par un mystérieux tour de force, ces romans donnent le sentiment d’être dans la littérature sans être de la littérature. Sans prétendre nullement épuiser la question, La Chasse au Cerf, roman alla manera christiana de Romain Debluë, offre un éclaircissement bienvenu – parce que romanesque – sur ce miracle qu’est toujours un roman catholique.

Roman d’apprentissage : la conversion d’un adolescent d’autrefois

Qu’est-ce que La Chasse au Cerf ? Allons d’abord au plus simple : un roman d’apprentissage. Le genre est vieux comme l’Odyssée et varié comme les périples d’Ulysse. Les chefs d’œuvre en la matière sont signés Goethe, Balzac et Dickens, autant dire des romanciers « à l’ancienne » (p. 797). Ce genre romanesque repose sur différentes propositions vertement rejetées par ceux que Debluë nomme les « individus d’après tout » (p. 16) : l’existence d’un sujet, la reconnaissance par le sujet de son ignorance première, son désir de comprendre et, pour cela, de se laisser enseigner par un autre, maître ou événement. Telle est bien la situation de Paul Savioz, le héros de La Chasse au Cerf, au commencement du roman. À mesure qu’il lit et se lie d’amitié avec des Sorbonnards, l’étudiant en histoire connaît son ignorance (p. 76). Cette première découverte s’accompagne d’une seconde, sans quoi il aurait tout pour désespérer, découverte en lui d’une faim « dont il [ignore] absolument l’objet » (p. 118). Soucieux de « se structurer l’esprit une bonne fois » (p. 38), le jeune homme constate chaque jour davantage « la présence en lui d’un désir ardent d’allumer son âme comme un flambeau, afin de résister aux assauts de la nuit ; et tout à la fois l’absence dans son intelligence du moindre fagot qui fût propre à s’embraser » (p. 271). D’où sa volonté de travailler et prendre de la peine pour nourrir ce qu’il sait, grâce à un professeur d’histoire médiévale, être une vie : la « vie de l’esprit » (p. 195). En une époque où « l’effort est l’ennemi » (p. 1026), Paul Savioz s’enhardit au milieu de quelques étudiants en philosophie qui partagent, comme lui, le goût de la vérité et le « courage de l’intelligence » (p. 24). Rien que de très naturel jusque-là, dira-t-on : un roman de formation où un jeune homme entend faire ses « humanités », c’est-à-dire « prendre forme humaine, lentement » (p. 307), au moyen d’une étude certes ascétique mais qui n’a pour finalité qu’une béatitude naturelle, donc accessible.

Naturel, certes, mais d’une nature qui ne va plus de soi. Il faut conférer à la nature de l’homme une consistance réelle pour espérer de sa part une croissance quelconque. On n’éduque pas un spectre, on ne sculpte rien de durable dans l’eau. Or, à quoi ressemble la jeunesse déconstruite des temps actuels, interroge le romancier, sinon justement à de « pauvres spectres » qui « flottent à la surface d’eux-mêmes » ? « On ne peut même plus dire qu’ils ont bon ni mauvais fond : ils n’ont plus de fond du tout » (p. 300), écrit Debluë. En cela, les personnages de La Chasse au Cerf sont rendus étrangers à leur temps moins par les réponses qu’ils donnent que par les questions qu’ils posent, là où leurs contemporains ont décrété en chœur : « il n’y a pas de réponses, or donc il ne doit pas y avoir de questions » (p. 1026). Paul Savioz est bien, selon le titre du dernier roman de Mauriac, un « adolescent d’autrefois ». Le héros de Debluë partage d’ailleurs beaucoup avec celui de Mauriac : même goût pour les livres qui, dit Alain Gajac, sont « toute ma vie » ; même colère contre le bourgeois, « l’homme qui étouffe en lui, tous les matins, le philosophe » (p. 482) ; le tout accompagné de nombreuses correspondances romanesques et stylistiques : présence d’un mentor – Donzac ou « l’abbé Guillaume » – qui guide le personnage principal dans ses réflexions ou mort d’un enfant qui introduit au mystère du mal ; telle façon de conclure un chapitre ou telle référence faite aux dernières pages de L’Éducation sentimentale, que les personnages voudraient réécrire. Sans doute est-ce à la lumière d’Un adolescent d’autrefois qu’il nous faut lire le roman de Romain Debluë, peuplé de citations d’écrivains variés – Verlaine et Bossuet en commun – et de réflexions qui, a priori, auraient leur place dans un traité de philosophie plus que dans un roman. Or, et c’est à cela qu’on le reconnaît, le roman catholique peut s’autoriser de telles confessions intellectuelles et spirituelles puisque, roman d’apprentissage, il est surtout un roman de conversion.

Toujours, le romancier chrétien scrute l’itinéraire d’une âme en Dieu, les tours et détours qui la conduisent jusqu’à la vérité de sa vie et la raison de son existence. D’où, chez Romain Debluë, la métaphore de la « chasse », empruntée à la tradition spirituelle catholique. « Penser à la poursuite du Principe » (p. 371), comme le fait Paul Savioz, revient à chercher Dieu, sinon à affronter son ange comme Jacob ou « comme un chasseur qui débusque enfin son gibier, et cesse de l’entrevoir seulement se dérober au-devant de lui, dans les taillis » (p. 679). Traquer la vérité, dans la création ou au plus intime de soi : voilà une attitude qui pourrait paraître infiniment orgueilleuse si l’on ne savait que, suscitée par Dieu, la quête spirituelle d’un homme s’achève toujours dans l’ascension d’un Golgotha. Tel Achab poursuivant Moby Dick, l’âme qui cherche Dieu se découvre toujours déjà cherchée par lui comme Adam dans le jardin d’Eden (Gn 3, 9). Dans cette « conquête » et cette « aventure vaste de la vérité » (p. 1027), l’homme a tôt fait de s’épuiser et de s’abandonner à un Dieu qui ne se lasse pas de vouloir son bien. Lâcheté ? Démission ? Encore une fois, Mauriac nous ouvre au sens authentique de La Chasse, dans l’épigraphe du roman ou dans Un adolescent d’autrefois : « comme si le cerf aux abois était lâche d’entrer dans l’étang pour y échapper aux chiens ! » (p. 112). Pas plus que le philosophe normalien converti sur son lit de mort d’Augustin ou le maître est là, Paul Savioz n’a le sentiment de perdre en liberté ou en intelligence à mesure qu’il approfondit le mystère chrétien. Au contraire, le jeune homme sait aller « à la rencontre de lui-même en allant à la rencontre de son Créateur » (p. 380).

D’ordinaire, le héros d’un roman d’apprentissage n’a d’autre choix que « de pétrir et modeler [lui]-même son argile afin de se donner une forme, mais une tout autre forme que celle, oubliée, qui demeurera toujours la sienne » (p. 138). Telle est « l’option fatale de qui délaisse Dieu » : « se défaire ou se faire, à force de ses propres mains » (p. 139). Or, grâce à ses lectures, le personnage de La Chasse découvre « les territoires immenses de la théologie, où il [est] tout surpris d’immédiatement se trouver à son aise » (p. 369). Paul donne raison à l’adage selon quoi « l’homme devient en certaine façon ce qu’il mange » (p. 370). S’il n’est pas « assuré de la réalité de ce Dieu dont il [est] partout question », « l’exactitude des raisonnements le [fascine] » : « tout cela dans sa tête se mêlait, tout cela se brassait, roulait dans un bouillonnement d’étincelles et de flamboiements » (p. 370). En régime chrétien, le jeu de l’intelligence n’enferme en soi ni faute ni mérite. Il est pure technicité́. « La faute ne fut pas de conclure aux lumières de tes prémisses, mais de n’avoir pas éclairé́ ailleurs », s’entend dire l’Augustin de Joseph Malègue. Là se trouve la faute, le péché d’orgueil : tourner le dos au soleil et refuser la lumière, ainsi que l’écrit Debluë. « L’homme est si faible qu’il lui suffit de fermer les yeux pour ne plus croire à la lumière » (p. 252). On ne trouve pas d’humiliation pascalienne de la raison dans La Chasse au Cerf, puisque « ni la science n’est vaine, ni surtout la métaphysique et l’ontologie fondamentale » (p. 338), mais une intégration du rationnel dans le spirituel, puisque qu’il existe « une raison active dans la foi, et dans elle une logique […]. Déconcerté, mais émerveillé, [Paul] découvrait l’arithmétique rigoureuse des dogmes, et leur inépuisable puissance provocatrice de pensée, et suscitatrice d’intelligence. Tout étonné, il faisait l’expérience de ce qu’il n’est pas nécessaire pour croire de s’abêtir » (p. 371). La foi qu’il reçoit de Dieu et qu’il nourrit par les sept sacrements flanqués d’un huitième, celui du Vrai et du Beau grâce auxquels souvent la grâce divine restaure la nature de l’homme ; cette foi n’est jamais fidéisme mais, selon la définition augustinienne reprise par saint Thomas, cogitare cum assensione, « raisonner avec assentiment ». L’étudiant connaît alors que « la foi est un certain régime de fonctionnement de la raison, non plus s’exerçant sur ce qu’elle peut comprendre, mais se retournant devers son propre principe et sa propre source, par quoi elle est comprise » (p. 850).

Une telle approche semblera trop intellectuelle à certains et l’émerveillement métaphysique du personnage devant « le sens et la saveur charnelle d’une si simple expression : cela est » (p. 605) convaincra assez peu les tempéraments moins contemplatifs. Ne timeas, lector ! La Chasse comporte aussi de longues méditations sur la mort d’un enfant, la naissance et le déclin d’un amour humain, la tentation du désespoir, événements plus immédiatement existentiels. Mieux encore, un personnage donne une définition de la foi qui conviendra aux plus spirituels : « On devient catholique parce qu’on tombe amoureux, parce que l’on découvre que la Vérité nous aime, et qu’elle est la Vie, et que rien ne sera désormais pareil, ni soi-même ni les autres, ni les arbres ni les fleurs, ni les montagnes ni les ciels d’été, ni les pommiers en fleurs, ni l’amitié ni l’amour, ni même la caresse des corps, ni même les rires et les larmes » (p. 338). Cette exhaustivité est propre au roman catholique, dont La Chasse au Cerf nous enseigne aussi qu’il est un roman universel et total.

De la route de Thèbes au chemin de Damas : le roman total

Rien n’est plus éloigné du roman catholique que le « livre sur rien » que Flaubert, dans une formule restée célèbre, appelait à l’existence : le « livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible » (Lettre à Louise Colet, début novembre 1851). On pourrait aisément s’y tromper : le roman catholique, parce qu’il porte, sinon sur Dieu, du moins sur la venue d’un homme à Dieu ou la descente de Dieu dans une âme, aurait pu être un de ces livres sans sujet, ou dont le sujet serait « presque invisible ». Or, rappelle Romain Debluë, tel ne peut être le cas d’un roman dont l’architecture spirituelle et littéraire repose sur le credo chrétien. Dans la mesure où il croit en l’incarnation, « la seule histoire intéressante qui soit jamais arrivée » dixit Péguy, le romancier catholique, proche en cela du philosophe chrétien, se fonde toujours sur le sensible pour connaître l’intelligible, le visible pour entrer dans le règne de l’invisible. La conversion du personnage de La Chasse au Cerf est d’abord transformation du regard : « L’invisible au visible s’assemblait, et tous deux faisaient une totalité dont le cœur se creusait en direction de Dieu, qui est exactement au centre du monde, au centre de l’âme et de toute chose autour » (p. 604). Récit de conversion, le roman catholique rapporte donc l’ouverture d’un homme à la totalité de son être, de l’être des choses et, in fine, de la source de l’être.

À cet égard, les romanciers n’ont rien inventé : il existe déjà un « livre sur tout ». « Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur », lit-on dans la séquence du Dies iræ dies illa : un livre sera produit dans lequel tout sera contenu. En régime chrétien, le livre total n’est pas seulement la Bible, nommée βιϐλία par antonomase, mais Jésus-Christ lui-même, Verbe incarné, qui a connu la condition humaine en toutes choses « excepté le péché » (He 4, 15). L’idéal encyclopédique propre aux savants et théologiens médiévaux trouve donc son origine dans la théologie du Verbe incarné. Si tout est bel et bien compris par et dans le Christ, alors tout est compréhensible – de manière imparfaite, ici-bas – par l’homme qui se configure davantage au Christ qui comprend tout. Le roman catholique est le lieu littéraire de cette configuration, à la fois dans ses inspirations bibliques – la rencontre de l’abbé Donissan et Mouchette dans Sous le soleil de Satan est en un sens une réécriture du dialogue entre Jésus et la Samaritaine (Jn 4) – et dans sa propre architecture romanesque qui, telles les cathédrales de pierres et de savoirs du haut Moyen Âge, laisse toujours pénétrer la lumière pour éclairer l’intérieur du monument. « Paul voyait soudain devant lui, ou plutôt au-dedans de lui, le paysage éternel des questionnements humains, progressivement baigné d’une lumière nouvelle, insoupçonnée, qui transfigurait chaque vallon, chaque cime, chaque plaine et chaque forêt, sans en modifier le moindre contour » (p. 277), écrit Debluë à propos de son personnage. On songe au « mystère » rencontré par saint Paul sur le chemin de Damas, par opposition à « l’énigme » découverte par Œdipe « sur la route de Thèbes » (p. 162). Saint Paul, le Juif de tendance pharisienne devenu apôtre des païens : autrement dit, l’homme qui embrasse par sa vie et son enseignement les deux grandes familles humaines de l’Ancien et du Nouveau Testament. À l’image des épîtres pauliniennes, le roman catholique aspire à l’« universalité très unique dont est tissé le mot même de « catholique » » (p. 461).

Comme ses contemporains, au début du roman, Paul Savioz est en proie à la dictature du particulier, du multiple, du subjectif. « L’ambition de viser l’universalité en certaines matières ne lui serait jamais montée à la cervelle ; et il ne faisait servir sa parole qu’à l’expression complaisante de sa pauvreté d’esprit, n’excédant jamais les bornes du point de vue et du sentiment, n’osant aller jamais jusqu’à l’affirmation d’autre chose que soi-même et le cortège funèbre de ses préférences faussement propres » (p. 184). Un univers qui perd le sens de l’universel devient aussitôt « inhabitable », selon le mot du poète. Or, la doctrine catholique de la création tient que « l’Univers entier manifeste Dieu, et il n’appartient pas à l’homme de rien exclure au sein de cette révélation unificatrice, ordonnée et totale » (p. 247). Aussi retrouve-t-on l’intuition aurevillienne chez Romain Debluë : « Le catholicisme est plus vaste que l’univers. C’est un merveilleux élargissement de l’intelligence et de la sensibilité » (p. 246). Comme tout roman catholique, La Chasse au Cerf est un roman total en ce que son auteur place l’univers qu’il construit sous un regard qui embrasse toute chose : le regard de Dieu. Grâce aux « formidables éblouissements du dogme catholique » (p. 930) dont le personnage principal fait l’expérience, le chrétien n’a pas à défendre la vérité : « c’est la vérité en personne qui le sauve et qui le garde » (p. 931). Aux yeux du converti, devenir catholique signifie donc se laisser « assimiler » (p. 453) à une doctrine ou à une vérité qui, loin d’être totalitaire, est « totalisante » (p. 458). « [Paul] ne se sentait point diminué pour avoir raisonné au sein d’une ample symphonie commencée dès longtemps, et continuée à travers des milliers d’ans ; au contraire, l’impression le saisissait avec puissance d’en être augmenté, et agrandi, et amplifié » (p. 667). Cette exigence d’universalité du christianisme, mystère qui comprend tout et par lequel tout est compris, justifie l’exigence d’unité de l’Église, thème central dans le roman catholique, de Bloy à Mauriac, puisque tout ce qui est écrit et lu, pour un catholique, l’est toujours dans et par l’Église, militante, souffrante et triomphante.

Universel, le roman catholique peut s’adresser à l’homme entier parce qu’il aborde l’homme comme une créature inscrite dans la création et qui, toujours, reconnaît cette filiation divine : « adsum ! Je suis à toi. Il n’y a pas d’autre façon d’être, pleinement et véritablement, que d’être-à. Vivre au datif, vivre dans la lumière d’une réponse à cet appel, d’une correspondance à cette convocation qui est notre vocation : être à Dieu ! » (p. 1039). Par-là, le romancier catholique se distingue radicalement des tenants, en littérature comme en philosophie, d’un « humanisme sans Dieu » (p. 1001). On comprend la sévérité des personnages de La Chasse à l’égard d’écrivains comme Camus, « ce Bogart du journalisme lustré à l’auto-bronzant, qui a passé sa vie à mystifier les hommes de lettres en rédigeant de petites dissertations philosophiques, calibre lycéen, et à piper les philosophes en écrivant de mauvais romans dans un style de sourd-muet… » (p. 273) ; ou Gide, le « brave imbécile huguenot » auteur de « saletés (…) diablement bien écrites » et que, comme Mauriac, nous avons « tous lu (…) durant nos adolescences » (p. 661). De tels romanciers perpétuent l’idéal humaniste de la Renaissance, époque où « l’attention de l’humanité, regardant toujours vers la divinité, commençait d’être littéralement distraite – car arrêtée, pour la première fois depuis la Grèce, à l’opacité des créatures » (p. 555). Depuis sa première expression aurevillienne jusqu’à La Chasse au Cerf, le roman catholique oppose une réponse littéraire, concrète, à cet égarement de la créature auquel correspond un égarement de la littérature vers les rives de l’art pour l’art ou de la glorification de l’humain en tant qu’humain. D’où les invectives restées célèbres d’un Bloy et d’un Barbey à l’égard de la littérature de leur temps et l’usage souvent moqueur du vocable « roman » par les personnages de Bernanos et de Mauriac. Nombreux sont les remparts de la vérité que les personnages de Romain Debluë, au cours d’un siège aussi bien charnel que spirituel, prennent d’assaut un à un – la philosophie, la littérature, la musique, la peinture, le cinéma etc. Par souci d’universalité plutôt que par plaisir d’érudition, le romancier parcourt l’histoire des arts et de la pensée, des Primitifs à l’art contemporain, de Virgile à Chaplin. Puisque le roman catholique a pour vocation de poser sur le monde un regard catholique et puisque, aux yeux de Dieu et du chrétien, « tout ce qui est, est considérable » (p. 247), le romancier qui croit en Dieu revient toujours sur les pas de l’humanité, dans la longue marche qui la mène vers son créateur et sauveur, malgré ses égarements sur la route de Thèbes. D’où l’hommage rendu par Romain Debluë, après quelques règlements de compte littéraires bienvenus, aux « écrivains parfois fort éloignés de [la] foi » et que les personnages catholiques de La Chasse, « ni prudes ni bégueules », lisent et aiment (p. 460). Depuis « la grâce et la gloire de l’Énéide » (p. 150) jusqu’à certains écrivains du XXe, Céline et Malraux, Tzara et Beckett, Paul Savioz relit les grands romanciers et poètes des temps passés avec la conviction rimbaldienne que « par l’esprit on va à Dieu ! ». Doté d’une lumière nouvelle, le héros de La Chasse trouve par exemple chez l’auteur d’Une saison en enfer « des aveux de christianisme » (p. 464) à chaque page. Il en va de même pour la philosophie païenne, de Plotin au dernier Heidegger en passant par Hegel, tous présents dans le roman, réfutés par certains et défendus par d’autres comme dans un vivant article de la Somme de théologie. Le destin de cette grande architecture des savoirs qui tient son équilibre du Dieu un et trine, source et sommet de toute création, dépend essentiellement de la présence ou non de la lumen fidei qui éclaire le tout. « Toute métaphysique qui ne s’achève pas en cathédrale ne sera jamais autre chose qu’un palais des glaces » (p. 386).

La joie livrée et l’autre réalisme du roman

Ni recueil de confessions spirituelles ni traité de réflexions théologiques, le roman catholique est d’autant plus catholique qu’il est authentiquement romanesque. Traditionnellement, le roman, comme un concile, a ses canons : dans un cadre spatio-temporel défini, un narrateur rapporte la vie ou la mort, les acta et passa, de plusieurs personnages en chair et en os. Il ne suffit pas, pour qualifier un roman de catholique, de faire entrer son Rubempré dans une église, et encore moins de le mettre à genoux au son du grégorien ou à la vue d’un vitrail, comme Huysmans, au dire de certains romanciers chrétiens, a eu trop tendance à le faire. Ce n’est pas – d’abord et seulement – le fait de pénétrer dans Saint-Étienne-du-Mont tandis que résonne la passacaille de Bach qui convertit Paul Savioz. Le roman de Debluë brille même, contrairement à ceux de Bloy, Barbey, Bernanos et Mauriac, par l’absence de prêtres, d’églises et de sacrements. La messe y est aussi rarement célébrée que dans la Recherche, une ou deux fois tout au plus. Qu’en conclure ? D’abord ceci : dans le roman catholique, l’élément catholique s’intègre et épouse l’élément romanesque. L’étudiant ami de Paul et surnommé « l’abbé Guillaume », figure de théologien comme il n’en existe plus, incarne les dogmes catholiques. Il ne se limite pas à les professer en latin avec une bonhommie héritée du Grand siècle : il les vit, leur donne figure humaine, dans un « sourire serein […], limpide et blanc ». « C’était ce sourire dont les paroles du jeune homme semblaient couler comme d’une source intarissable, et cependant lointaine, bien au-delà des hommes et du monde, suspendue dans l’ombre comme une toute proche clarté stellaire, qui rayonnait parmi ses paroles rayonnantes, et finissait presque par se confondre avec elles, par ne faire plus qu’un avec la certitude sereine de son propos » (p. 61). Paul retrouve chez la jeune Françoise, pieuse mais non dévote, comparée au « thème d’une fugue perpétuelle » (p. 389) ou à une « thèse métaphysique » (p. 330), ce même « sourire immense » (p. 340). Ailleurs, à l’écoute d’une suite pour violoncelle de Bach, le héros, soudainement « [envahi] d’éternité », a le sentiment « d’entendre un sourire descendu du ciel » (p. 715). Ce sourire rend manifeste la joie du chrétien, thème récurrent dans le roman bernanosien ou mauriacien, qui éclaire l’affirmation finale de La Chasse : « Dieu, c’est d’abord la possibilité de la joie – qui n’est pas le contraire du malheur, ni même du drame, ni même de la souffrance et de la tristesse. La joie est simplement, si simplement que nul n’y songe, la lumière d’azur qui rend seules possibles toutes ces ombres » (p. 1041).

Signe d’une joie intérieure, le sourire exige une certitude et une sérénité que seule donne la foi chrétienne, selon le héros. Certitude qu’apportent les dogmes, « surpuissants révélateurs des structures fondamentales de l’homme » et « déversement de clarté qui tombe du ciel sur les ténèbres de l’humanité » (p. 586). Sérénité que confère la doctrine de la création et, plus généralement, la théologie catholique, celle de saint Thomas d’Aquin, adossée à une philosophie réaliste qui refuse de faire de la transcendance une « désertion de l’immanence » et rejette l’identité partout établie entre « le réel et le visible » (p. 484). « La transcendance ne pouvait-elle pas être bien plutôt ce que le point de fuite est à la perspective d’un tableau ? Ce lieu au-delà de tout lieu, qui seul ordonne comme une totalité l’immanence d’une scène qui, sans lui, ne serait le déploiement d’aucun espace ? Alors… alors peut-être l’invisible serait-il au centre même du visible, – et tout serait donc à repenser ! » (p. 484). Cette révélation de ce que la réalité n’est ni ce que l’on voit, ni ce que l’on ne voit pas, mais « ce que l’on voit, tout vibrant et tout empli de ce que l’on ne voit pas » (p. 858), n’est pas l’objet d’un dogme, pas plus que l’existence d’un Dieu immatériel qui crée et agit dans sa création. Après l’avoir trouvée ou retrouvée par l’exercice de son intelligence, Paul fait l’expérience concrète de cette doctrine catholique de la création comme imago Deiet de l’âme humaine conçue à l’image de Dieu. Discerner la présence de Dieu dans sa création, quoique fruit d’une quête de la raison naturelle, requiert la grâce de la foi, lumière surnaturelle qui éclaire toute chose. Manquer au don de cette grâce ou manquer de foi entraîne l’homme dans l’opacité et l’immanence contraires. « À travers les étants, comme étincelante au cœur et au centre d’eux, il ne parvenait plus alors à distinguer la lumière de l’être, et c’était comme si le monde perdait sa profondeur et son intensité : les choses n’irradiaient plus, elles étaient massives et sombres, absentes soudain à toute transparence. Nul rayon divin ne les transperçait plus » (p. 849).

Roman réaliste – parce que thomiste – en un sens exclusivement philosophique, La Chasse au Cerf redonne sa juste place à l’homme dans la création, à la croix dans le mystère de la foi, au Christ dans l’histoire du salut et la vie de la Trinité. Toujours, le roman catholique doit lutter contre la tentation de l’humanisme et du fidéisme, d’un christocentrisme exagéré et d’une théologie qui fait l’économie de la gloire ou celle de la croix. Le débat sur Pascal dans La Chasse en témoigne. L’un des personnages reproche avec justesse à l’auteur des Provinciales sa conception étriquée de la raison et des rapports entre nature et grâce, son incapacité à penser Dieu « en soi » ou en tant que Dieu, et par-dessus tout sa doctrine du péché originel qui, parmi d’autres « défaillances fidéistes » (p. 208), a provoqué un « complet effacement de l’image de Dieu dans l’âme » (p. 224). Au vrai, « Pascal ne fait pas des chrétiens, il défait des libertins » (p. 217). Sans doute, mieux qu’aucun autre homme de son temps, le converti est en mesure de tourner le cœur et l’intelligence des hommes vers le Christ en croix. Cependant, le roman catholique ne peut être seulement pascalien sinon il manquerait une dimension considérable du mystère chrétien, où le Dieu un et trine crée le monde et l’homme à son image, le maintient dans l’être et se donne à voir dans sa création. L’inquiétude de l’augustinien qui marche dans l’image ou dans les vestiges de Dieu, conjuguée à l’angoisse du pascalien souvent démuni au moment de rendre raison de sa foi, contrastent assez avec la sérénité propre au thomisme, due à une analogie de l’être qui rend possible toute connaissance et une doctrine de la participation grâce à laquelle la nature peut agir réellement et être perfectionnée par la grâce (p. 142). Cette fresque de tempéraments chrétiens à gros traits contient une vérité que le roman de Debluë met en lumière : de certaines options fondamentales en théologie et en philosophie dépend l’existence concrète des individus. Sans doute le roman catholique a-t-il été, jusqu’à aujourd’hui, plus augustinien et pascalien que thomiste ; sans doute les « tendres fureurs de Bloy, et le panache mystique de Barbey d’Aurevilly » (p. 413) jaillissent-ils davantage de l’apologétique de la Cité de Dieu et des Pensées que de la sacra doctrina de saint Thomas. Faut-il le regretter ? Seulement lorsque le manque de rigueur métaphysique conduit à des erreurs graves, à propos de la souffrance de Dieu par exemple où « la vieille scie romantique […] a même fait délirer l’intelligence de Léon Bloy » (p. 694) auquel saint Thomas n’avait pas suffisamment « redressé l’esprit » (p. 693). Du reste, La Chasse brille par son catholicisme offensif, glorieux et sûr, non pas de lui-même bien sûr, mais de ses dogmes. Les personnages de Debluë osent – courage ô combien louable ! – parler positivement de Dieu, affirmer avec sérénité les vérités reçues par révélation et retrouvées, pour certaines, par la raison. De cette certitude naît une joie que certains romans catholiques ont eu tendance à passer sous silence au profit du mystère de la Passion, source de toute joie et matière de sainteté, puisque « chaque tristesse n’est jamais qu’une joie crucifiée » (p. 1038).

Les nombreuses pages consacrées à la métaphysique thomiste dans La Chasse rendent manifeste cette donnée fondamentale de la weltanschauung chrétienne : il n’y a pas de vie hors de Dieu, selon une formule du Psalmiste. En langage thomiste, tout étant participe de l’Ipsum Esse subsistens. Un personnage de Romain Debluë le formule de manière fort synthétique et convaincante, soulignant que les incroyants « sont rongés par l’opinion affreusement fausse qu’il peut y avoir pour l’homme une vie essentielle hors de Dieu, – alors qu’au vrai, si Dieu est Dieu, en le perdant, l’homme perd le sentiment même de sa propre essence, de son propre noyau d’être ; et il ne lui reste plus pour végéter en attendant la mort, que la superficie la plus fine de lui-même » (p. 627). Partant, « chez un qui n’a pas la foi, tous les événements, intérieurs et extérieurs de l’existence, semblent se dérouler seulement à la surface de lui… Comme si rien ne le pénétrait jusqu’au centre… Peut-être parce qu’il n’a plus de centre » (p. 628). Voilà ce que partagent le « Libre Penseur » de Barbey, le « bourgeois » de Bloy et celui de Mauriac, « l’imbécile » de Bernanos ; voilà, plus communément, le propre des nombreux hommes d’aujourd’hui et de toujours qui « n’engagent jamais leur être, leur sincérité profonde » et « vivent à la surface d’eux-mêmes », selon une formule du Journal d’un curé de campagne. Tels sont les fantômes d’homme que poursuivent les héros malhabiles de Céline et les fous et excentriques de Dostoïevski ; tels sont les spectres qui hantent le Sud de Faulkner et les hommes sans qualités de Musil, du moins dont les qualités sont toutes « accidentelles » et « se détachent d’eux comme des feuilles mortes, sans jamais atteindre à leur intimité d’âme » (p. 628). En somme, « tous ceux-là qui ne sont pas à Dieu sont et ne peuvent qu’être à la mort, et pour elle » (p. 631) ; tous ceux qui ne sont pas à l’être sont et ne peuvent qu’être au néant. Dans le roman catholique, justement, la vie reprend ses droits sur la mort et l’être sur le néant, puisque telle est bien la vocation de l’art : donner à voir ce qui, dans la nature, demeure enclos et reployé sur lui-même ; le rendre visible, c’est-à-dire « redonner le visible à la visibilité en tant que telle » (p. 543). La connaissance de Dieu transfigure le monde que l’athéisme défigurait et redonne à chaque homme une consistance qui, sans l’œuvre de la grâce, demeure limitée aux seules fins naturelles. « Horreur d’un monde vidé de toi, que n’éclaire plus d’aucune signification ni d’aucun sens le Verbe éternel, la Raison qui fit la Création dans la mesure, et l’harmonie et le poids » (p. 753).

La Chasse au Cerf est le roman de la conversion d’un homme qui cherche à embrasser la réalité du regard et se découvre déjà connu et compris par la source de cette réalité et de son propre être. Loin de le décevoir ou de lui ôter sa liberté, cette découverte rend aux êtres une densité que le péché et les ténèbres de l’ignorance tenaient captive. « Plus Dieu commençait d’y transparaître aux yeux de Paul, plus le monde pour ainsi dire s’intensifiait de splendeur » (p. 604). Telle est bien la fonction du roman catholique, comme Paul le dit des romans de Bernanos : donner le sentiment d’une vie « plus dense, plus intense, où les couleurs sont plus vives, les contrastes plus marqués – pour le meilleur et pour le pire ! » (p. 335-336). De même que, depuis la résurrection du Christ, le juste n’a plus à craindre la mort ni le néant qu’il sait déjà vaincus ; de même, depuis la création et jusqu’à la vie du monde à venir, l’homme ne doit craindre ni la tentation du monde trop grand, ni la séduction du monde trop beau. « Car toutes ces prémices profanes, alentour, elles ont une conséquence chrétienne, et catholique. La tirer, c’est notre devoir ; comme on tire le vin nouveau pour l’illumination au-dedans des âmes qui s’ignorent assoiffées d’infini, et rongent comme de vieux os les débris d’un monde brisé » (p. 1042).

Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.