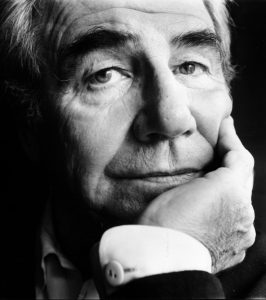

Jean Baudrillard, qui nous a quittés il y a bientôt dix ans, n’avait rien de « l’intellectuel » enclin à servir son époque : à analyser, à résoudre, à offrir des perspectives… Sa pensée radicale se résume dans cette formule qu’il a employée pour désigner son (non-)rôle : « Puisque le monde nous est donné d’une certaine façon inintelligible, il faut le rendre encore plus inintelligible. » Observateur amusé (mais jamais nostalgique) de la « postmodernité », il a fait de son œuvre un vaste acte de décès du réel. Avec le triomphe de la « relativité totale », une chose a pris un caractère absolu dans la pensée « baudrillardienne » : le Mal.

Au-delà de la notion de « postmodernité » chère à Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard est le grand philosophe de la disparition du réel. Pas le réel en tant que réel (il n’était pas fou), mais le réel en tant que principe. Pour le dire autrement, le principe de réalité n’est plus. L’inflation d’images cache, pour Baudrillard, une élimination de l’absence ; et comme le réel n’existe pas dans une « identité totale », mais dans un rapport à l’absence, c’est le réel qu’on a éliminé. L’exemple de la médiatisation des attentats du 11 septembre 2001 à New York lui faisait remarquer l’extraordinaire renversement du rapport à l’image : ce n’était plus l’image qui venait s’ajouter à la tragédie réelle, mais le caractère réel de la chose qui devenait presque subsidiaire tant l’image dominait. Nous ne disions plus « en plus, quelles images ! », mais « en plus, c’est vrai ! ».

De la souveraineté à l’identité

L’œuvre de Baudrillard est un perpétuel amusement devant ce type de renversements. La postmodernité chez Baudrillard n’est pas tant une fin (la fin des grands récits qui caractérisaient la modernité, comme le suggérait Lyotard), mais un renversement, ou plus exactement, des prophéties réalisées pour le pire. Dans L’Échange impossible (1999), il met le doigt sur deux de ces prophéties. Celle de la fin de l’aliénation formulée par Marx, réalisée pour le pire : « de l’Autre au Même, de l’aliénation à l’identification. » Celle de Nietzsche, aussi réalisée pour le pire : « le passage non pas au-delà mais en deçà du Bien et du Mal. »

Dans ce même livre, il revient sur cette notion si présente aujourd’hui, si prisée par ceux qui ont si peu à dire : l’identité. Il en parle dans ces termes : « On rêve d’être soi-même quand on n’a rien de mieux à faire. On rêve de soi et de la reconnaissance de soi quand on a perdu toute singularité. Aujourd’hui, nous ne nous battons plus pour la souveraineté ou pour la gloire, nous nous battons pour l’identité. La souveraineté était une maîtrise, l’identité n’est qu’une référence. La souveraineté était aventureuse, l’identité est liée à la sécurité (y compris aux systèmes de contrôle qui vous identifient). L’identité est cette obsession d’appropriation de l’être libéré, mais libéré sous vide, et qui ne sait plus ce qu’il est. »[1]

Du Mal relatif au Mal absolu

Nous avons donc perdu toute maîtrise au profit d’une vague référence incantatoire. Les débats politiques ne cessent de nous le rappeler. Mais un autre concept évoque un « vide » analogue : celui de « Mal absolu ». Le Mal, tel que nous le connaissions, était par définition relatif : il existait dans une relation d’opposition et d’équilibre avec le Bien. Il en va autrement du « Mal absolu ». Celui-ci est engendré par une prolifération effrénée du Bien. Interrogé par le magazine Chronic’art en 2005, il s’explique dans ces termes : « Là, il n’y a plus ni partage ni antagonisme entre le Bien et le Mal. Ce Mal absolu naît de l’excès de Bien, d’une prolifération sans frein du Bien, du développement technologique, d’un progrès infini, d’une morale totalitaire, d’une volonté radicale et sans opposition de bien faire. »[2] Si le Bien permettait d’échapper au Mal, le Mal absolu est sans issue. Baudrillard, et c’est aussi pour cela qu’il suscite encore tant de méfiance, est l’anti-expert par excellence : c’est le penseur de l’échec final.

La postmodernité baudrillardienne se caractérise donc par l’impossibilité de l’équilibre et du rapport de force. Sur « l’esprit du terrorisme », il souligne l’impossibilité de l’affrontement dans ces termes : « Ne jamais attaquer le système en termes de rapports de forces […] Mais déplacer la lutte dans la sphère symbolique, où la règle est celle du défi, de la réversion, de la surenchère. »[3] Malgré cet « échange impossible », les grands discours sur la « guerre contre le terrorisme » demeurent pourtant nombreux : dans le meilleur des cas, une manière naïve de conjurer le sort. Il y a bien une cohérence dans les thèses de Baudrillard : le passage du couple souveraineté-maîtrise au couple identité-référence et le passage de l’Autre au Même annoncent bien la fin des rapports de force et de l’opposition-équilibre entre le Bien et le Mal.

En France, l’un des éléments qui illustrent l’intuition baudrillardienne est la prolifération du vocabulaire républicain : « République », « valeurs républicaines », « ordre républicain », « idéal républicain »… Le mot est partout précisément parce qu’il n’est nulle part. Il ne renvoie à rien et il n’y a rien à lui opposer.

Notes

[1] Jean Baudrillard, L’Échange impossible, Paris, Galilée, 1999, p. 72.

[2] Interview de Jean Baudrillard, « Quand l’excès de bien engendre le mal absolu », Chronic’art, n°20, été 2005, p. 91.

[3] Jean Baudrillard, « L’esprit du terrorisme », Le Monde, 2 novembre 2001.